按:

“灵力动物”(Krafttier)概念源自原始宗教图腾和万物有灵论。萨满与灵力动物的关系虽因种族而异,但始终密切相连。根据萨满教义,这些以动物形态呈现的灵魂在沟通俗世与神界的超验状态中拥有巨大力量。灵力动物陪伴保护萨满巫师访问精神世界的灵魂旅行进而支持治愈疾病痛苦,而萨满巫师则模仿动物的行为和叫声来融入自然精神。在博伊斯萨满主题的作品中也频繁出现灵力动物形象,相关的行为里博伊斯也扮演了类似萨满巫师的角色。

死兔

博伊斯将敏捷灵动的兔子视作能够跨越欧亚大陆东西方间边界的另我。他在1964年的行为《主》(Der Chef)中用两只死兔子延长裹在毛毡卷里八小时一动不动的身体两端。其间博伊斯模仿动物的叫声来建立人与自然的原始沟通。行为《主》可以解读成化蛹的转变过程——蕴含着灵魂升华的肉身死亡。两只兔子不仅象征了属于人类身体的外部器官,同时也是跨越现实和精神界限的灵魂伴侣。

行为《主》1964

六十年代间博伊斯使用工作中各种小物件层层粘合制作了七个《兔坟》(Hasengrab)。博伊斯如此频繁使用死兔子,因为他将灵魂看成完整生命的一部分,而肉体消亡正是灵魂摆脱现实束缚通向精神世界的时刻。《兔坟》中堆积的诸如玩具、颜料、火柴、油脂、药片等各式材料指向创造力、光明、温暖和治愈。

《兔坟》1962-67

在最广为人知的行为《如何向死兔子解释画作》(wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt)中博伊斯试图在自视为高等动物的人类和其他动物之间建立对话。如他所说,给兔子讲解画作因为他不喜欢向众多带有执拗理性主义的人阐述,兔子真正地做到人类只能在想象中才能做到的事情,比如钻进土里造窝,因而将自己与大地融合,象征敏捷灵活的兔子或许能够在更正确的方向上更好理解这些作品。死兔子与顽固理性的人相比有更强的直觉能力,这一想法挖掘了世间存在的秘密含义从而激发了想象力。“理解”不再局限于理性分析,幻想、灵感、直觉和渴望都起到了不同作用。博伊斯用兔爪逐一轻触他解说的画面,而站在画廊外通过橱窗玻璃观看行为的人群则因为视角很难看到这些画作,直到行为接近尾声时观众才被获准进入画廊内部。行为中博伊斯对画作的解读是无声的,因为他将自己发射的讯息类比作人耳无法听到的无线电波。期间博伊斯叼起兔耳并匍匐在地上用双手引导兔子前爪移动,如同死兔子又活了过来。

行为《如何向死兔子解释画作》1965

博伊斯使用的骨头(“无线电台”)和木棒不仅作为该行为的剩余物在日后展出,更是作为信息和特别力量的永恒载体得到保存:骨头和生死永生相连,小圆木则通过两端的毛毡团将储蓄的能量封存。

《行为物》1965

行为中博伊斯头部厚涂蜂蜜并贴满金箔的奇特形象超越了个体,展现出精神力量。古埃及人们认为蜂蜜是神的食物和不朽之源,在基督教信仰中蜂蜜代表着复活,而且蜂蜜在不同文化中都带有治疗特性。此外博伊斯指出在此行为中蜂蜜还指向人的思想——人虽然不产出蜂蜜,但可以生产思想,有限的思想通过蜂蜜重新变得活跃。金同样象征着神圣和灵魂,希腊神话中金则被当作是死亡的颜色或者死亡临近的征兆。在《萨满》(Schamane)中也体现出物质和精神世界的关系,人物形象用饱含力量的棕色颜料画出,帽子则用细线勾勒,开放的右沿暗示了自由思想的无限。在《无题出自:三吨版》(unbetitelt aus: 3-Tonnen-Edition)中,博伊斯直接将萨满帽子用棕色颜料添加在自己的肖像照上变成萨满巫师形象。

《萨满》1973

《无题出自:三吨版》1973-85

泰特斯/伊菲格妮

1969年5月29日博伊斯在法兰克福举行的“实验三”(experimenta 3)活动上实施了行为《泰特斯/伊菲格妮》(Titus/Iphigenie)。行为的标题来自莎士比亚复仇悲剧《泰特斯·安卓尼克斯》和歌德改写献祭正剧《伊菲格妮在陶里斯》的拼合。后者提到古代地理中的“陶里斯”被德国人普遍认为是克里米亚半岛,正是博伊斯二战中发生坠机事故的地方。

克里米亚半岛卫星图像

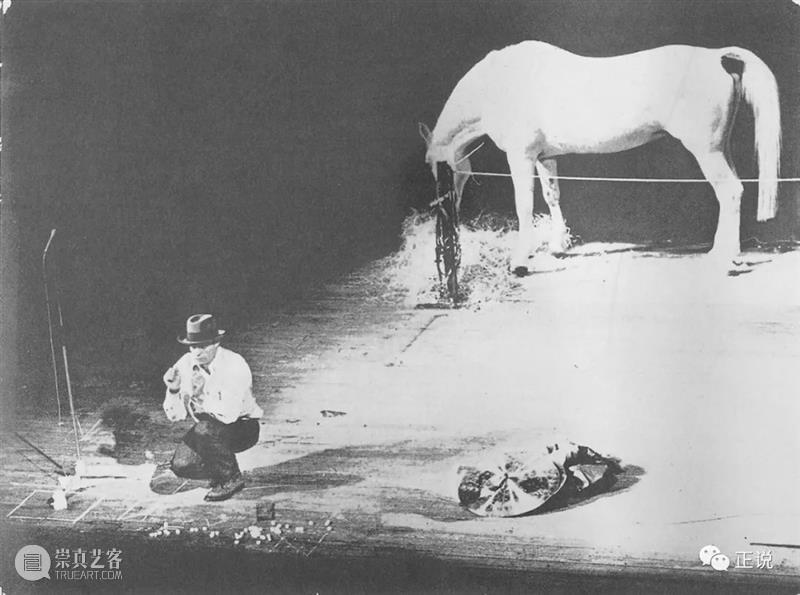

舞台的后景分成了左侧代表“泰特斯”血腥暴力的暗区和右侧代表“伊菲格妮”并且由灯光和白马照亮的明域,放置麦克风和方糖以及人造黄油块的前景是博伊斯呈现语言行为和处理材料的工位。帷幕拉开时观众看到舞台右侧围栏里的白马面左站在铁板上安静地吃草料,咀嚼和马蹄不规则踏击铁板发出的声音通过麦克风和剧院扬声器虽然细微但依旧清晰地传入观众耳中。穿毛皮大衣戴毡帽的博伊斯在前朗诵开场独白“树梢移出你们的影子……”,这是由两位戏剧编导基于莎士比亚和歌德两部剧作交叉拼合成的蒙太奇文本,博伊斯伴随现场播放的录音带背诵。同时博伊斯反复做出跳跃、飞扑、蹲下、直立、吐黄油和击钹等动作,这些并无事先谋划的即兴表演体现了沉思、祈愿和恐惧。博伊斯在麦克风前用喉咙发出噪声,和地上用白粉笔书写的拟音字母一起代表了作为人和自然沟通媒介的原始语言。优雅健美的白马是神秘性质的具象化。博伊斯在行为中也模仿了马的咀嚼和环顾动作。

行为《泰特斯/伊菲格妮》1969

凯尔特人把马当作有魔力的神兽,因为与太阳和神母的联系,马在启蒙仪式和丧礼中能够陪伴灵魂穿越俗世和神界。凯尔特神话中的马女神艾波娜,通常以女骑士的形象出现,她保护马匹免受意外和伤害,而马则和国王以及战士密不可分;另一位具有非凡能力的马女神瑞安农体现了对白马的崇拜。在罗马史学家塔西佗所著《日耳曼尼亚》中记述了用白马占卜,国王和祭祀将马视作“神的告谕者和中间人”。

《艾波娜雕像》 前3世纪

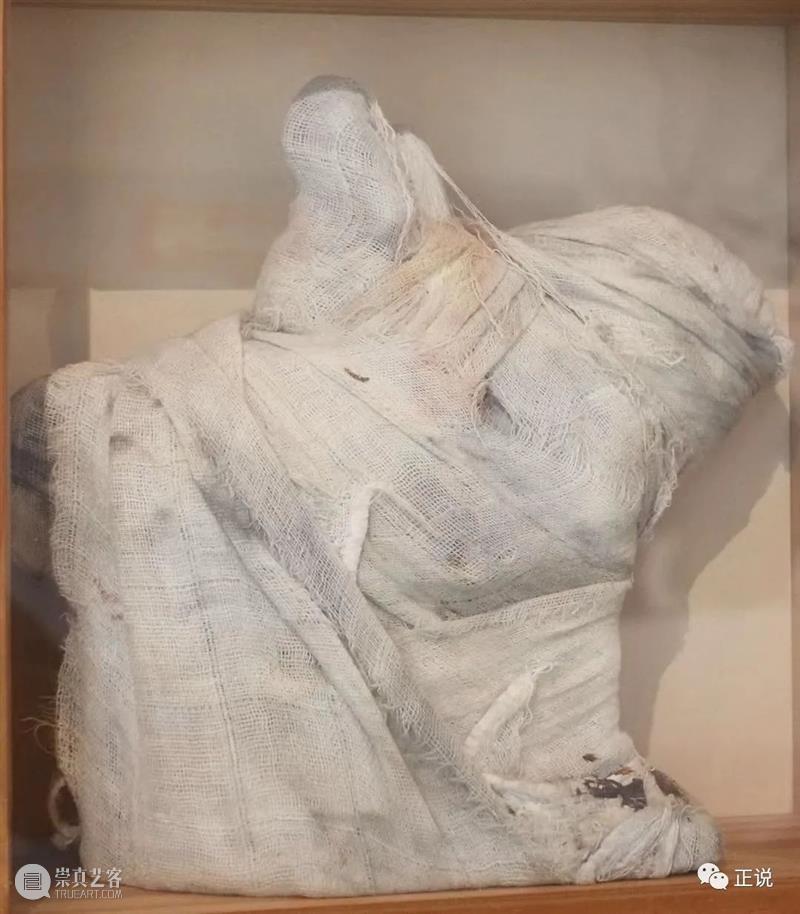

博伊斯早些年用纱布包裹泥塑创作的《覆雪骑士》(Verschneiter Reiter)便是这一主题的最好例证。外在的寒冷和冻僵反照了内在的温暖和敏捷移动。绷带和上面用红棕色颜料染出的血污暗示了受伤后充满希望的痊愈。

《覆雪骑士》1958

在博伊斯行为《泰特斯/伊菲格妮》中作为美学趣味的白马意义完全区别于同年雅尼斯·库奈里斯在罗马一间画廊展出的作品《马》(Cavalli)。雅尼斯将十二匹活马拴在画廊墙上,真实的活体动物体现着生命能量和敏锐感受。在文化与自然间理想冲突中,艺术创作者沦为边缘角色,而观众则直接参与到作品中,近距离接触画廊中的马,从而实现了人类与非人类、神话与日常的统一。

《马》1969

北美荒原狼

四十年代由流亡美国的欧洲艺术家所带来的影响伴随着二战结束逐渐消退,本土兴起的抽象表现主义、波普艺术、色域绘画和极简主义先后引领了战后美国艺术潮流,此时欧洲尤其是德国艺术在美国已经不再引起太大关注。而博伊斯在七十年代下半叶在美国进行的一系列行为和展览无疑让他成为随后美国密集汲取德国艺术的先驱。

由于美国参与越战,加之对美国艺术市场没有兴趣,博伊斯直到1974年1月才首次到访美国。两个月后博伊斯在纽约一间画廊实施了行为《我喜欢美国而美国喜欢我》(I like America and America likes Me)。正如题目所示,博伊斯在德国提出“欧亚细亚”概念,在美国则要讨论关于美国的主题,因而他选取在美国精神中扮演重要角色的动物——荒原狼——在印第安人创世神话和前欧洲征服者谋杀北美原住民的历史真实之间,传说中的神圣动物转变为白人憎恶的骇人形象。同时荒原狼也象征着野生的思想。印第安人不同部落虽然有不同的信仰和神话,但荒原狼在他们的疗愈仪式中都至关重要;基督教则认为狼是善和恶的合体,足智多谋且适应能力强,但在愤怒时也会给人类降下灾祸和疾病。

北美荒原狼

这一行为开始于博伊斯从杜塞尔多夫机场起飞,结束于他乘机飞回杜塞尔多夫。当博伊斯在肯尼迪机场降落后,他被毛毡全身包裹着由担架抬上救护车驶到画廊,在和狼相处三天后以同样的方式返回。这一过程如博伊斯所说,表示他不希望看到美国的任何景致从而和外界严密隔绝。在整个行为中博伊斯只是通过同处网栅隔间里荒原狼的视野感受美国,他和被歧视民族的象征对话。

博伊斯戴着皮手套,身前挂着三角铁,马甲兜处有一小块兔皮。其他的道具还包括手电筒、手杖和大块毛毡。博伊斯和荒原狼独处了三天,期间他的举动是对狼行为的回应:当狼靠近时,博伊斯会躬身;当狼卧下,博伊斯同样跪坐;当狼跃起,博伊斯也会丢开裹在身上的毛毡一起跳跃。大抵如此缓慢地循环互动如同仪式,有时博伊斯会突然敲击三下三角铁来打破平静,更换手电筒电池的举动也暗示了时间的流逝。博伊斯身裹毛毡露出手杖,清晰构成了如同在广袤原野上的高大牧羊人形象,伴随着街道上汽车行驶的发动机声和录音带里播放的工业噪音,建立起人类在现代文明背景下与野生动物的交流。回文形式的标题“我喜欢美国而美国喜欢我”也像是巫师口中念诵的咒语。博伊斯使用古老象征荒原狼是为表达未来愿景,他重构了印第安人的神话,通过荒原狼潜在的治愈魔力抚平美国历史的伤处,人类得以无拘无束地与自然和历史和睦相处,从而使物质世界和精神世界合二为一。在萨满教义中外形的死亡是治愈和重生的先决条件,博伊斯在行为中使用的担架和救护车也强烈暗示了这一点。

《我喜欢美国而美国喜欢我》1974

《萨满(转变)》有三个错叠的肖像在上方新月的映照和下方升腾的烟雾衬托中,左边代表了与宇宙万物相连的现世形象,右边呈现了精神世界的灵魂,中间则是过渡状态。博伊斯生动展现了萨满巫师从物质世界向精神世界的转变和两者的统一。

《萨满(转变)》1972

结语

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享