史昊鹏的愚公移山后 | 一块砖开始流浪

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

自从那次史昊鹏的艺术项目之后,

我再也没回过黑桥了

文:段少锋

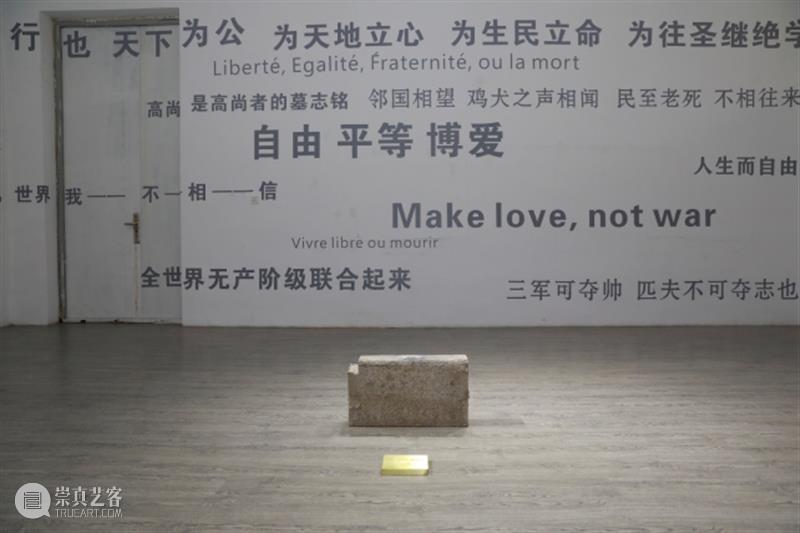

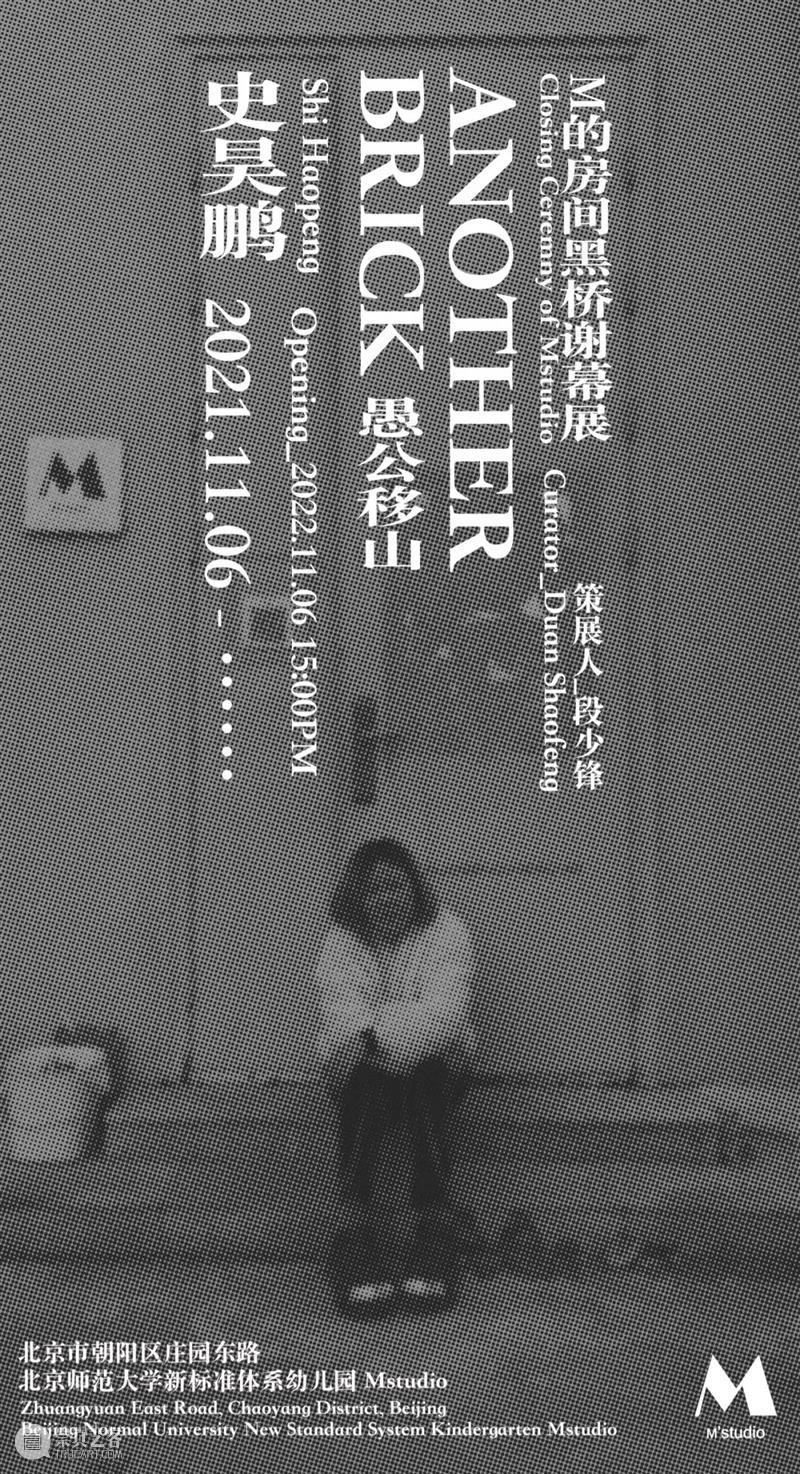

2022年11月6日,天气阴沉。上午时史昊鹏给我发信息问我是不是可以早点在黑桥见面,和他沟通下午即将实施的艺术项目的流程,我回复他说好的。中午饭后我打车前往黑桥,从顺义到黑桥的路上我突然意识到一个问题,如果以后黑桥连M房间都没有了以后我还会不会去黑桥,想必在以后相当长的一段时间内我可能不会去黑桥了,在过去的三年中我去黑桥的次数一个巴掌数的过来,除了其中一次是2020年一次漫长的居家生活后回黑桥的猎奇,其余几次去黑桥还真的是为了去米诺的艺术项目。我想到我以后可能再也不会去黑桥的时候就仔细观看沿途的风景,熟悉的中国电影博物馆映入眼帘,然后左拐进入小路,前面就是既熟悉又陌生的黑桥。我一直觉得中国电影博物馆修建在此处是不可思议的,它在黑桥的边上,像是一个巨大的煤块一样躺卧在村庄的旁边,宛如进入黑桥的序曲。 我和朋友说过,黑桥的在我记忆中的感觉像是一段不成功的初恋,荷尔蒙混着困顿和窘迫,脏乱差,严寒和炎热,满地鸡毛和一地狼藉,伤感和喜感。像我这样能这么想的人,一定是对记忆释然的人。我早年前在美院上学,朋友说起来美院附近如京天宾馆这样脏乱差的旅店里有不少考前班学生和大学生的爱情故事,这些青年匆匆忙忙,懵懵懂懂,最初单纯的爱情都发生在这些十几年前确实看上去就深深感到脏乱差的小旅馆,我毕业后有一段时间住在花家地南里,京天宾馆就在不远处,我每次路过它都能想到这样的爱情。黑桥就给我这样的感觉,像是一段匆忙的初恋,虽然我从来没有住过黑桥,但我在大概五六年的时间内看到了它的灯火辉煌和鸡飞狗跳在一个冬日后归于寂静,成为了今天的公园。我想起来2014年冬天我和张晨来黑桥去厉槟源住所拜访,厉槟源在寒冷的工作室给我们看他的影像作品,那时他刚结束《何弃疗》这个艺术项目,那时的黑桥就像是这个行为艺术项目一样躁动,而现在厉槟源在故乡永州修房过上了另外一种生活。黑桥的记忆因为实际空间的消失失去了凭据。我还想起来彭海涛曾经在黑桥的工作室,如今他也一样回到了故乡武汉拖着一架钢琴为武汉弹奏乐曲,黑桥就像是一场爱情,匆忙之后很少再会有人记得起,那时我们在此游荡。西川先生曾经在一篇文章中提到,本雅明在《发达资本主义时代的抒情诗人》讲到波德莱尔和法国社会以及巴黎城市之间的关系,其中有一个很重要的概念便是“游荡”,所谓可以游荡的城市应该是藏污纳垢的城市,有点边边角角的城市。黑桥就像是这个可以游荡的城市的边边角角——它确实在边角上。黑桥确实是可以让一个人在此游荡的,不同艺术家的工作室,以及黑桥的公共地带,“画廊一条街”,这些在盛夏夜幕降临中升腾起一丝不合时宜的繁华,让我这样进入黑桥的年轻人应接不暇,2022年进入到11月想必前往上海游荡于艺术季的人们不少,他们的游荡较之于七八年前黑桥的游荡者本质上并无区别,从盛夏的夜黑桥到冬日的夜上海,曾经年轻的艺术家在黑桥把酒言欢,如今也可以在上海摇晃着红酒杯。 米诺的M房间终于在2022年的冬天结束了它的黑桥时代,之所以说终于是因为这一结局是可以预见的,同时我也深刻的理解了米诺这一艺术项目的艰难,"终于"两个字是一次可预料的告别,也是一次漫长历程的解脱。史昊鹏决定为M房间黑桥时代的落幕来实施最后一次艺术项目,既是一次临时起意,却也可以理解为一种黑桥时代经历者的共情与“蓄谋已久”。史昊鹏最早将这次艺术项目命名为“孤岛纪念碑”,不需多言,史昊鹏的主题显然揭示出了他对于M的房间精神意义的理解,同时也希望借M的房间表达他对现实的看法。史昊鹏一直以来认为自己对于宏大叙事充满兴趣,但实际上他这样一个80后成长的时代实际上又是一个小时代,历史的脚步百转千回,不曾想大时代还真的来了。我其实也未搞明白史昊鹏感兴趣的宏大叙事到底是什么,但是他又称自己走的是现实主义的羊肠小道,这两者形成了某种荒诞感和矛盾。1990年代开始宏大叙事的时代好像慢慢过去了,人们越来越关照自己的生活体验,但是2008年之后全球化的浪潮中,我们进入到了另外一种宏大叙事的语调中。以我所见的艺术现象为例,2008年广州三年展主题以“与后殖民说再见”开幕,2011年之后国内涌现出了大量全球化色彩的艺术项目,比如尤伦斯举办的”ON/OFF“展览和中央美术学院美术馆举办了双年展和未来展,这些展览中全球化是肉眼可见的,似乎那时的作品最直接的就是要成仙一种国际化形式——无论如何至少看起来很国际,那时798几个重要画廊还联合举办了“不在图像中行动”这个展览,和今天798的画展相比,那时表达的国际化是直接的。这种现象我今天看来反而更像是一种宏大叙事,后殖民和生命政治,地缘政治这种话题在当时的展览讨论中确实很多,大家都热衷于谈论大问题。艺术家史昊鹏喜欢谈论的现实主义或者宏大叙事在我看来实际上是延续了十几年前的线索下来的,他一直在做这样的创作和探索,时过境迁之后这种宏大叙事确实又在今天成为了某种羊肠小道。但史昊鹏坚持讨论的现实主义在我看来是20世纪中国艺术家绕不开的命题,从延安到北京,从北京到全球,从王式廓到刘小东,从1940年代到新世纪,现实主义在我看来可真不算羊肠小道。毕竟中国当代艺术的活力基本上是因为它所处中国现场的活力,这些现场就是现实主义的源泉。回到“Another Brick”这个项目,“孤岛纪念碑”既然在我看来是直接,太过于表露这次项目的目的,同时也极其容易局限本次艺术项目表达的外延,这个项目既是为了M的房间,同时又不局限于此,于是我说服了史昊鹏借用Pink floyd这个摇滚乐队的知名曲目,取其“Another Brick”为项目主题,所谓另外一块砖即我们所有人都只是这墙上的一块砖。史昊鹏将M的房间附近的一块砖取出,他认为这是构成M的房间这一精神纪念碑的信物,在不久后M的房间将被拆除成为一片废墟,这一块砖成为M房间的纪念碑。巫鸿先生从西方建筑和艺术的纪念碑发展出对于纪念碑性的论述,既而投射到中国艺术史的论述中,在《中国古代建筑与艺术中的纪念碑性》这本书中巫鸿曾经谈到这样一个观点。美国学者约翰·布林克霍夫·杰克逊(JohnBrinckerhoffJackson)注意到在美国内战后,出现了一种日渐高涨的声音,要求将葛底斯堡战场宣布为“纪念碑”:“这是一件前所未闻的事:一片数千英亩遍布着农庄和道路的土地,成了发生在这里的一件历史事件的纪念碑。”这一事实使他得出“纪念碑可以是任何形式”的结论。它绝对不必是一座使人敬畏的建筑,甚至不必是一件人造物:“一座纪念碑可以是一块未经加工的粗糙石头,可以是诸如耶路撒冷断墙的残块,是一棵树,或是一个十字架。史昊鹏从M房间所取下的这块砖也将在未来伴随着后来M的房间移动下去,这块砖在他看来是对于黑桥时代的一种纪念,对M房间的纪念,对黑桥岁月的纪念。同时史昊鹏的这块取自即将成为废墟的砖所形成的纪念碑又像是对于巫鸿先生对于中国废墟的理解,这块以纪念碑为名的废墟之砖在未来的磨灭和消失或许是更有趣,它总会让我们想起一段岁月和时光。 除了“Another Brick”之外,本次艺术项目中文题目则以“愚公移山”为题,这恰恰也是基于现实主义美术中愚公移山这一意象的特殊性,众所周知《愚公移山》也是中国现实主义大师徐悲鸿先生的代表作,除此之外,愚公移山也源自于民间神话,最终又成为法国纪录片大师伊文斯记录中国70年代的纪录片名称——这一纪录片最终也没有在国内完整放映过,甚至于“愚公移山”在2007年之后成为一首流行歌曲的名称和内容构成。正是这样“愚公移山”对丰富性形成了对于传统,社会现场,宏大叙事等多条线索的交织,另外,史昊鹏的作品实施过程中他本身就像是“愚公”一样带着这块微型纪念碑在黑桥游荡。在黑桥的深处,史昊鹏将这块沉重的砖头极具仪式感的放在黑桥的土地上,当所有观众不知道接下来要做什么时,史昊鹏悄然间点燃一支二踢脚,爆竹升空留下回响,而在砖头上烙下了黑青的火药印记。在这一声爆竹中我想起了《白日焰火》,想起了《山河故人》中黄河边的一声巨响,我们仰望天空却发现只是陷入到了巨大的日常场景中。史昊鹏将砖移回了M房间,与其说是安放纪念碑,不如说是一段旧梦。此刻这块砖头正在M的房间,感受着黑桥的冷气,感受着窗外依稀的月光,这些都可能是当艺术家年轻时感受过的。或许多年以后我们这些身在现场的人还会感慨:“自从那次史昊鹏的艺术项目之后,我再也没回过黑桥了。”“M的房间”非盈利艺术项目,由米诺于2017年发起,不定期邀请艺术家进入她的个人空间Mstudio进行艺术创作,就一些艺术领域命题进行实验性自由探讨。目前进行到第六年,已有近150位国内外艺术家参与。M'room is a non-profit art project initiated by Mino in 2017. From time to time, artists are invited to her private space Mstudio for artistic creation, Now in its sixth year, nearly 150 domestic and international artists have participated.

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

分享

分享