{{sindex}}/{{bigImglist.length}}

回望过去,

这就是你的人生 [1]。

历史窥视洞。

时光穿梭机 [2]。

舷窗通向灵魂……

每当“重新发现”自己过去的创作时,你是否觉得这种满足感很可笑?就像婴儿对着他/她们的粪便那样专注。而且更重要的是,它似乎是一次过去的中断,让你那些荒废的实践重获技能提升。

你会问自己:

“为何我曾经放弃如此?我怎么会忘记了自己?为何我需要重新找回我已知的事物?”

然后你会想大呼:

“我要再一次回家!”[3]

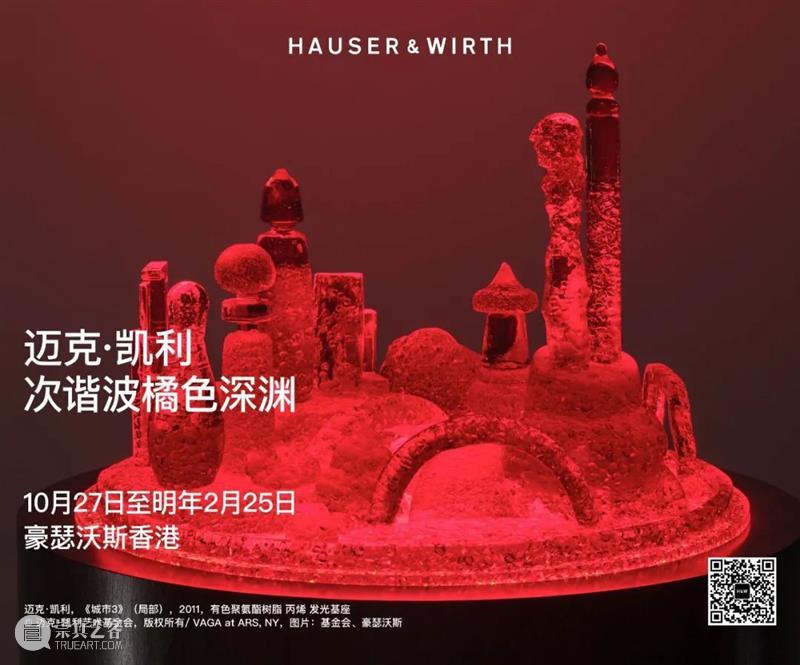

与「结构」模仿的红色中国传统木质结构和铁丝网相对的是「解构」,一座在今天洛杉矶中国城中依旧存在的许愿池。它在本地居民和游客长年累月为其增添或移除各种元素的过程中,形成了今日难以辨认的模样,令人无法想起它最初的形象。对凯利而言,它映射的是华裔社区在洛杉矶虽被排斥却又饱含韧性的历史。这与他先前在探索建筑和记忆时为无形的伤痛创造叙事空间的初心不谋而合。

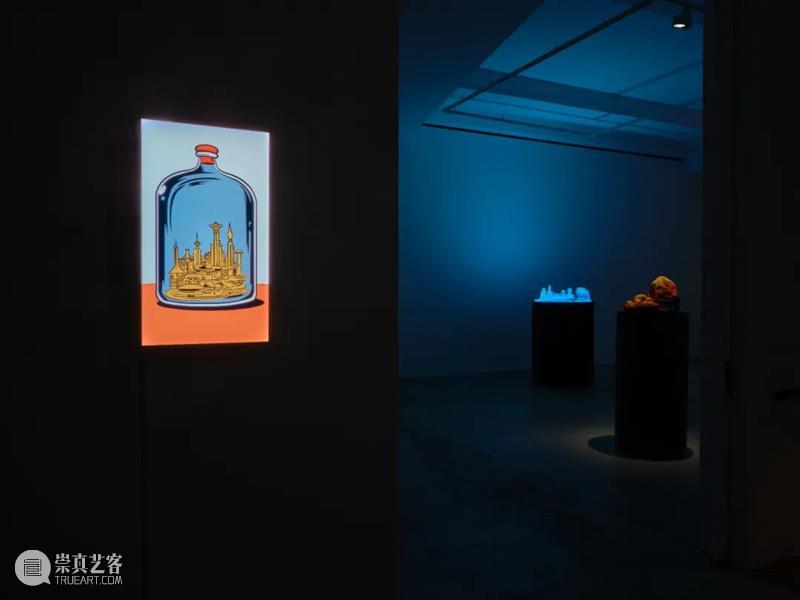

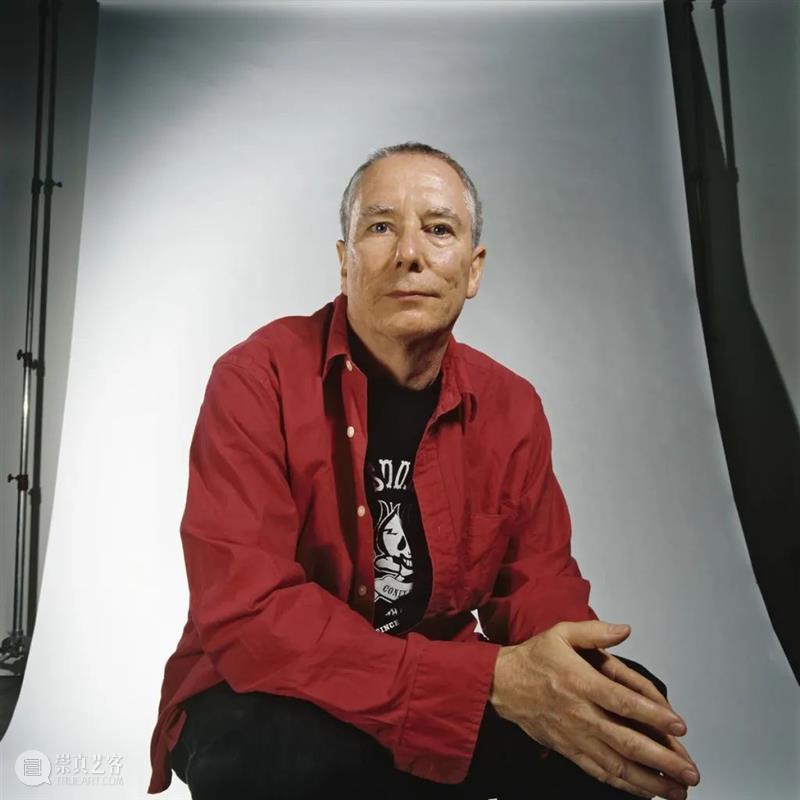

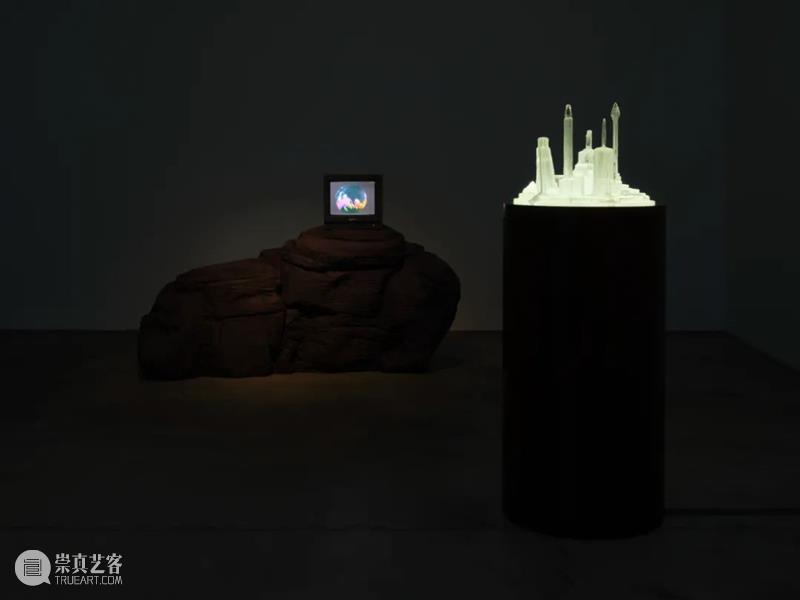

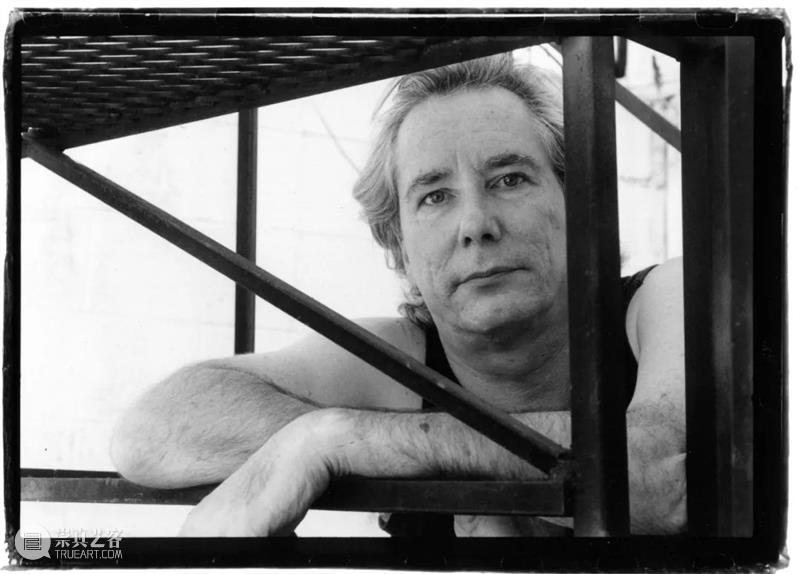

迈克·凯利

次谐波橘色深渊

Mike Kelley

Subharmonic Tangerine Abyss

展览时间

即日起至2023年2月25日

展览地点

豪瑟沃斯香港

{{flexible[0].text}}

Find Your Art

{{pingfen1}}.{{pingfen2}}

吧唧吧唧

加载更多

已展示全部

{{layerTitle}}

使用微信扫一扫进入手机版留言分享朋友圈或朋友

长按识别二维码分享朋友圈或朋友

{{item}}

编辑

{{btntext}}

继续上滑切换下一篇文章

提示

是否置顶评论

取消

确定

提示

是否取消置顶

取消

确定

提示

是否删除评论

取消

确定

登录提示

还未登录崇真艺客

更多功能等你开启...

更多功能等你开启...

立即登录

跳过

注册

分享

分享