●

笔筒、诗筒与香筒

︱扬之水︱

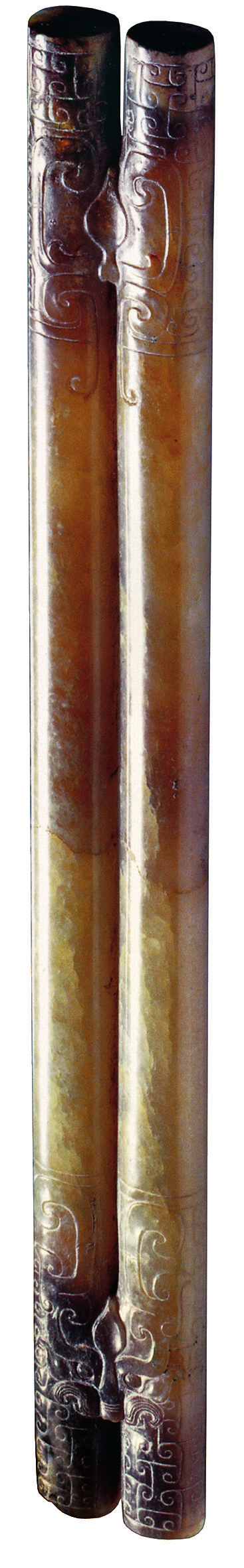

作为文房器具之一的笔筒,它出现的时代其实很晚,宋人说文房诸器,不及笔筒。宋以及宋代以前说到“笔筒”,均指收笔所用的笔套。陆玑《毛诗草木鸟兽虫鱼疏》“螟蛉有子”条云:蜾蠃“取桑虫负之于木空中,或书简笔筒中,七日而化”。陆玑是三国吴人。此所谓“笔筒”,笔套也,即仍是秦汉时期常见的两根竹管连在一起而在其中置放一对毛笔的双筒套。晋干宝《搜神记》卷四:“持一百钱、一双笔、一丸墨置石室中”,可知两晋时代的笔仍多以“双”为计量。讲究的双连笔筒或用玉制,如徐州狮子山楚王墓出土的一件长26.2厘米、两管中空、一端封闭的笔筒。辽代则有相同式样的银制品,如内蒙古敖汉旗新地乡英凤沟七号墓发现的一件。当然双连式只是笔筒中的一种,单管之制也很常见。由前举两例可知这一类形制的笔筒流行的时间很久,宋《传信适用方》有“治喉闭如圣散”一味,末云服药“用笔筒灌在喉中”,这里的笔筒,自然也是笔套。那么宋无名氏《致虚杂俎》所谓“(王)献之有斑竹笔筒名裘钟”,则为笔罩或曰笔帽之属。“裘”,此指毛笔,“钟”是形容笔筒的造型。由日本正仓院藏唐代斑竹杆毛笔和竹笔罩,可见雅称“裘钟”的笔筒式样之仿佛。

作为插笔之用的笔筒,在明清蔚成风气,它似与竹刻的发达密切相关,兴盛之后便有了各种质料的作品,竹刻独领风骚之外,又有木雕、牙雕,漆器、瓷器,等等。如果探寻其源,那么竹笔筒的前身可以说是诗筒。

诗筒故事初见于白居易《醉封诗筒寄微之》及《秋寄微之十二韵》。前者云:“一生休戚与穷通,处处相随事事同。未死又邻沧海郡,无儿俱作白头翁。展眉只仰三杯后,代面唯凭五字中。为向两州邮吏道,莫辞来去递诗筒。”《唐语林》卷二引《刘宾客嘉话录》:“白居易长庆二年以中书舍人为杭州刺史,替严员外休复,休复有时名,居易喜为之代。时吴兴守钱徽、吴郡守李穰皆文学士,悉生平旧友,日以诗酒寄兴,官妓高玲珑、谢好好巧于应对,善歌舞,后元稹镇会稽,参其酬唱,每以筒竹盛诗来往。”筒竹盛诗并不是诗人的发明创造,它其实得自通行的邮驿制度,不过因为有此一段文士风流而为之添助一点浪漫。以后它便成为诗文中常用的故典,且不乏专咏其事者,如林和靖《赠张绘秘校九题》中的“诗筒”一题。又北宋石介也有《竹书筒二首》,但这里却不是讲故事,而是记述自家经历。其一句云:“截竹功何取,为筒妙可谈。长犹不盈尺,青若出于蓝。浮薄瓤皆去,嵚崟节独堪。谁言但空洞,自是贵包含……居常置几桉,出或系骖。唱和友朋倦,提携童仆谙。”其二句云:“俭朴他难比,提携力易任。绝姿古皇道,虚受圣人襟。或贮谏官草,多收女史箴。筒兮用可贵,吾不换南金。”南金原指铜,这里或是借用字面义。石介的竹书筒不是用作传递诗简,而是用来置放自己的诗文草稿,略如李长吉外出所携锦诗囊,只是此公的草稿里面更有许多严肃的内容,如有关国是民心的奏章箴谏之类。但这种做法在两宋似乎不是很流行,直到明代中叶竹刻竟成一项专门艺术,方始遥承唐宋遗韵。高濂《遵生八笺》卷八《起居安乐笺·下》列举出游携带的各式雅具,其中有“诗筒葵笺”。《红楼梦》第二十二回说到元春娘娘从宫里送出灯谜来命大家去猜,猜中了的,颁赐每人一个宫制诗筒、一柄茶筅。庚辰本脂批云:“诗筒,身边所佩之物,以待偶成之句草录暂收之,共归至窗前,不致有亡也。或茜牙成,或琢香屑,或以绫素为之,不一。”其实,与一柄茶筅相谐的诗筒,仍应依常规也是依传统用竹制,所谓“宫制”,不过做工更见细巧而已。

玉双连笔筒

徐州狮子山楚王墓出土

关于竹诗筒的制作,王世襄《竹刻小言》引褚松窗《竹刻脞语》云:“截竹为筒,圆径一寸或七八分,高三寸余,置之案头或花下,分题斋中咏物零星诗稿,置之是中,谓之诗筒,明末清初最多。圆径相同,长七八寸者,用檀木作底盖,以铜作胆,刻山水人物,地镂空,置名香于内焚之,香气喷溢,置书案间或衾枕旁,补香篝之不足,名曰香筒。”诗筒之外,这里又说到了竹香筒,而竹香筒也是明清时期方始流行的文房清玩。

《竹刻脞语》所云诗筒和香筒的大小之别或许是约略尺寸,不会是唯一的标准。查慎行《敬业堂诗集》卷二十一《诗筒为损持赋》:“谁将围寸竹,截作径尺筒。粉筠削尽肌理出,玉质外莹其中空。为君满贮诗千首,投以琅玕抱琼玖。寄去宁烦六六鳞,捧来须得纤纤手。”六六鳞指鲤鱼,末句仍用元白故事。若依这里的形容,则此枚诗筒圆径一寸,高及一尺。唯诗语不可认得太真而已。一个大致的分别应是笔筒趋于矮壮,诗筒与香筒偏于细瘦,又香筒外表必镂空,内则置胆。明冯梦龙编《挂枝儿》中的“咏物”之部有题作“香筒”的两首,其一云:“香筒儿,我爱你玲珑剔透,一时间动了火其实难丢。暖温温,香喷喷,拢定双衣袖。只道心肠热,谁知有空头。少了些的温存也,就不着人的手。”其二云:“香筒儿,有一段湘妃的丰致。那一个妙人儿开动了你玉肌,眼儿漏(泄)了多少香和气。把两头儿拴住了,中间插一枝。到那火褪香残也,这一点热烘烘直到底。”此原是艳曲儿,意在以双关语讽咏情事,而于香筒的形容却最为周至。附胆的竹香筒虽然很少见,不过别有他例可作参考。故宫博物院藏一件雍正乾隆年间造办处制作的象牙镂雕香筒,通盖高24.9厘米,盖如一个小亭子,上面镂雕细鳞纹,顶端有孔,一组染骨珠丝线通到里面,香筒内中有铜管,此应即松窗所说的“以铜作胆”。又台北故宫博物院藏清代象牙雕梅雀香筒,里边有熏烧的使用痕迹。两例都可以作为认识同类器具用途的依据。

斑竹杆毛笔

〔日〕正仓院藏

香筒中的名品,自然首推上海宝山区明朱守城夫妇墓所出朱小松款刘阮入天台香筒。竹筒高16厘米,圆径3.6厘米,上下装饰螭虎纹的紫檀木盖和底座。香筒上面刻古松,刻山石,刻攀缘之藤,刻松畔低生的灵芝、执扇的仙女、仙鹤与鹿,而精神所聚,则在仙境中的弈棋者二,观棋者一,因此特别用了犀角点嵌枰上棋子和人物双眸。王世襄《竹刻·此君经眼录》称它为“竹刻无上精品,第一重器”,“传世小松之作,构图之美,刀法之工,无一可与比拟”。如前引《挂枝儿》所云,香筒本可纳于怀袖,而也可以置于卧中。明朱孟震《河上楮谈》记玉笥山梦验故事,云梦入县城,见“肆中列一香筒甚大,问之,云‘此被中用者’”。至于书房所用,自然以典雅清华为尚。文震亨《长物志》卷七“香筒”条:“香筒旧者有李文甫所制,中雕花鸟、竹石,略以古简为贵,若太涉脂粉或雕镂故事人物,便称俗品,亦不必置怀袖间。”李文甫名耀,乃金陵派竹刻家,雕制扇骨最为有名。此云“雕镂故事人物,便称俗品”,却是依照作者一以贯之的标准,即“宁古无时,宁朴无巧,宁俭无俗”,而以故事人物为题材本是当日风尚,又不仅是香筒,他如香盒、笔筒、砚屏、盘盏匣柜,也无不如此。《长物志》的雅俗之别,不如说是一种趋于极端的标准。

又有一种常见于著录的明代瓷“香筒”或曰“笔筒”,直筒形而向下略作收分,底有座,与器身连为一体,尺寸则多在20厘米以下。如故宫博物院藏景德镇红绿彩人物图“香筒”,又旧金山亚洲艺术博物馆藏景德镇窑青花月下把杯图“香筒”。目前所知,此类“香筒”最初出现的时代大致在明中期,唯传世与出土的实物国内都很少,而以海外藏品为多。其用途却与此前列举的香筒不同,虽然它本与香事紧密相连。此类器具原是用作放置焚香用具的匙箸瓶,亦即所谓“炉瓶三事”中的三物之一。这里举出一例可为确证北京定陵出土的锡明器中有形制相同的匙箸瓶六件,直筒形,覆盆座,座中空,瓶口焊有象征性的一匙二箸,瓶腹部均贴有标签,其上墨书“锡匙瓶”,或“锡香匙筯瓶”,或“锡匙筯连瓶”。此为明器,自然形质粗劣,但式样当与实用之具没有太大区别。以此与前举诸例相比照,二者正是一致。

这一类样式的香匙筯瓶在日本的流行,可以江户时代的香具为一佐证。它通常是放在一具雅致的漆架格中,内插香匙、香 等焚香用的各式小器具,然后与香炉、香盒合为一组,放在一个香盘里,占得架格中的一层。只是所见多为金属制品,器身每以镂空图案为装饰,制作极见秀巧。

刘阮入天台香筒

上海宝山区明朱守城夫妇墓出土

作者为中国社会科学院文学研究所研究员

(编辑:刘谷子)

︱全文刊载于北京画院《大匠之门》㉝期︱

图文版权所有,如需转载,务必注明出处!

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享