在上海,如果想去一个能被松弛感包围的地方,也许会推荐武康路。浪漫氛围之浓厚,历史气息之深刻,文学故事之灵动,这条马路上珍藏或消散的,或多或少都有迹可循。

在武康路的一端,有座老洋房,驻足于此,幽幽树影下,透过院子和阁楼,历史长河里遥远的文人身影仿佛再次在眼前流动。这座两层带阁楼式的花园洋房,武康路113号,是巴金在上海定居住得最长久的地方。

在这里,巴金创作了《团圆》(后改编为电影《英雄儿女》)等抗美援朝题材的小说及多本散文集,创办文学月刊《收获》,出版《往事与随想》等译作。

而上海话剧艺术中心恰巧坐落于武康路的另一端。由上海话剧艺术中心创作的大型话剧《英雄儿女》正是取材于巴金的小说《团圆》以及长春电影制片厂拍摄的同名电影《英雄儿女》(编剧:毛烽、武兆堤)。

武康路两端之间的里程数因为文学的联结变得微小,跨越半个世纪,作品的力量因共同的初心得以再次迸发。

武康路113号,建于1923年,住宅由一栋主楼和两栋辅楼及花园组成,总占地面积约1400平方米。这里最初的房主是位英国人,后来建筑作为苏联驻华商务代表处使用。1955年9月,巴金全家从淮海坊迁入此地。

巴金作为新中国文学史上的标杆人物,他在武康路上的这处居所,曾出入过众多中外作家及各界名人,见证了半个世纪以来“中国文学不同时期的记忆”。曾有人说,“巴金的客厅就是中外文学交流的一间‘门厅’”。

巴金与朋友们谈笑风生,1978年

关于巴金在此校对完成的小说《团圆》,创作背景和抗美援朝运动密不可分。在抗美援朝时期,一批批文艺工作者赶赴朝鲜前线,上海文艺界200多名文艺工作者赴朝参加各种形式的慰问和演出。1952年,巴金曾到抗美援朝的前线和战士们同甘共苦,小说《团圆》是他冒着极大的危险,花了很长时间去采访和收集素材,日后凝练而成,可以这样说,《团圆》是巴金用生命写出来的。

半个多世纪过去,时代更迭,文学仍相映生辉。

接下来让我们结合巴金的小说《团圆》的创作背景,通过话剧《英雄儿女》编剧喻荣军对剧目创作的理解和思考,在他的分享下共同体会话剧《英雄儿女》的内核及意义。

1

创作背景

大型话剧《英雄儿女》取材于巴金的小说《团圆》以及长春电影制片厂拍摄的同名电影《英雄儿女》(编剧:毛烽、武兆堤)。本剧讲述了上海籍志愿军战士王成、王芳兄妹相继奔赴抗美援朝战场英勇战斗、保家卫国的故事。

当时的夏衍同志,也是上海话剧艺术中心的前身——上海人民艺术剧院的院长,他建议把小说《团圆》改编成电影,于是在1964年,长春电影制片厂制作了电影《英雄儿女》。这部电影在观众中间反响很大,王成那句“为了胜利,向我开炮”的英雄形象,影响了几代人,王芳那首《英雄赞歌》,到现在还在传唱。

2

剧本改编

话剧《英雄儿女》是在原著的基础上重新进行创作的,从小说到电影再到舞台剧,其实是三种不同的艺术形式。在小说和电影给了很好的结构和人物关系下,我们要找到符合舞台剧、话剧的特点去进行改编,要大胆的去找舞台剧创作的可能性,挖掘舞台剧的创作空间,不然就会被原来的小说和电影束缚住手脚。这对所有的改编,包括校园剧的改编——从课文到戏剧,过程也是一样的。

巴金的小说是比较散文的编写和碎片化的采访,电影则是比较注重对英雄进行集中的展现,在做话剧的时候,我们想要在情感层面进行挖掘。这种挖掘给了我们很大的创作空间和创作可能性:因为英雄人物只有有了情感层面的依托,英雄的情怀才会更加的丰满和立体。

剧组在创作过程中也做了大量的采风和采访,在这种过程中有很大的收获,让我在重新创作的时候做了很大的调整。其实我只用了电影里和小说里的人物关系,用了“为了胜利,向我开炮”的经典场面,用了那首赞歌。观众对原来故事的大概印象也非常重要,我就想保留观众的这部分印象,再去进行创作。所以我们这次创作延伸了很多有可能是电影里会发生,但没有发生的事情。

我和导演希望从当代观众的视角出发,想要给观众一些新的东西。因为这个戏是给台下现场观众看的,我们不想让观众再回归到六十年代对英雄的歌颂方式里,我们想让英雄更加的人性化,更加的接地气。包括“什么是英雄”,我们在剧本里面也给了很多的探讨。

3

献给英雄

做这个戏还有一个原因:献给英雄。很多志愿军老战士给我们提供了帮助,提供了很多鲜活的素材,包括志愿军战士写的日记,还有一些志愿军写的回忆录。当我遇到一些问题需要解决的时候,我给他们打电话,他们都会说:“无论你在任何时候,不管我是在医院或者在家里,你都可以随时跟我们联系,我们随时都可以回答你们的问题。”

我们一直说上海是一个英雄的城市,上海是永远值得我们去赞美和值得我们去歌颂的一个城市。我们生活在上海,上海也一直经历风风雨雨,但每一次大家都是共同努力,勇敢向前。上海是我们党的诞生地,是我们初心的始发地,所以这个戏也是献给上海的。

中国人民志愿军老战士们到剧场观看《英雄儿女》的演出

4

舞台呈现

观众不知道舞台背后的故事,观众只能看到舞台上的呈现,舞台呈现才是跟观众直接的对话。在编剧进行一度创作,也就是创作出舞台剧剧本之后,还需要有二度创作让剧本在舞台上成立。二度创作包括导演在排练厅里跟演员、舞美,还有灯服道效化、制作人等各个部门,相互配合把剧本呈现给观众。

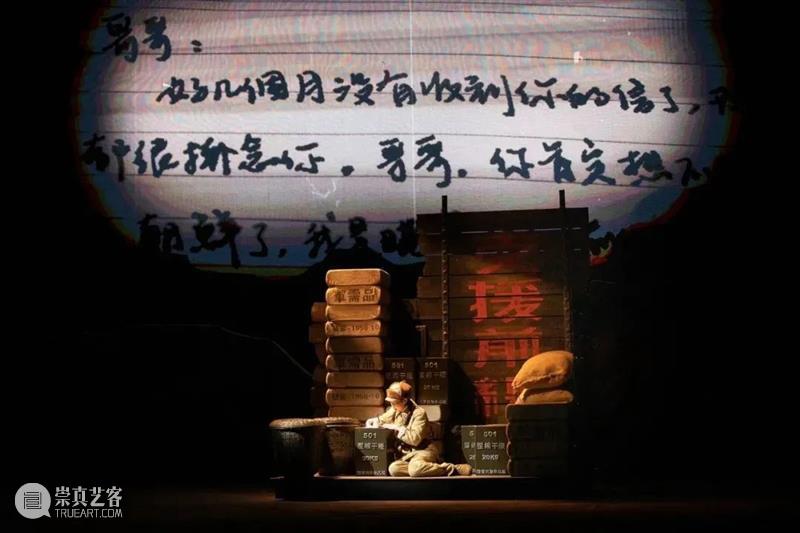

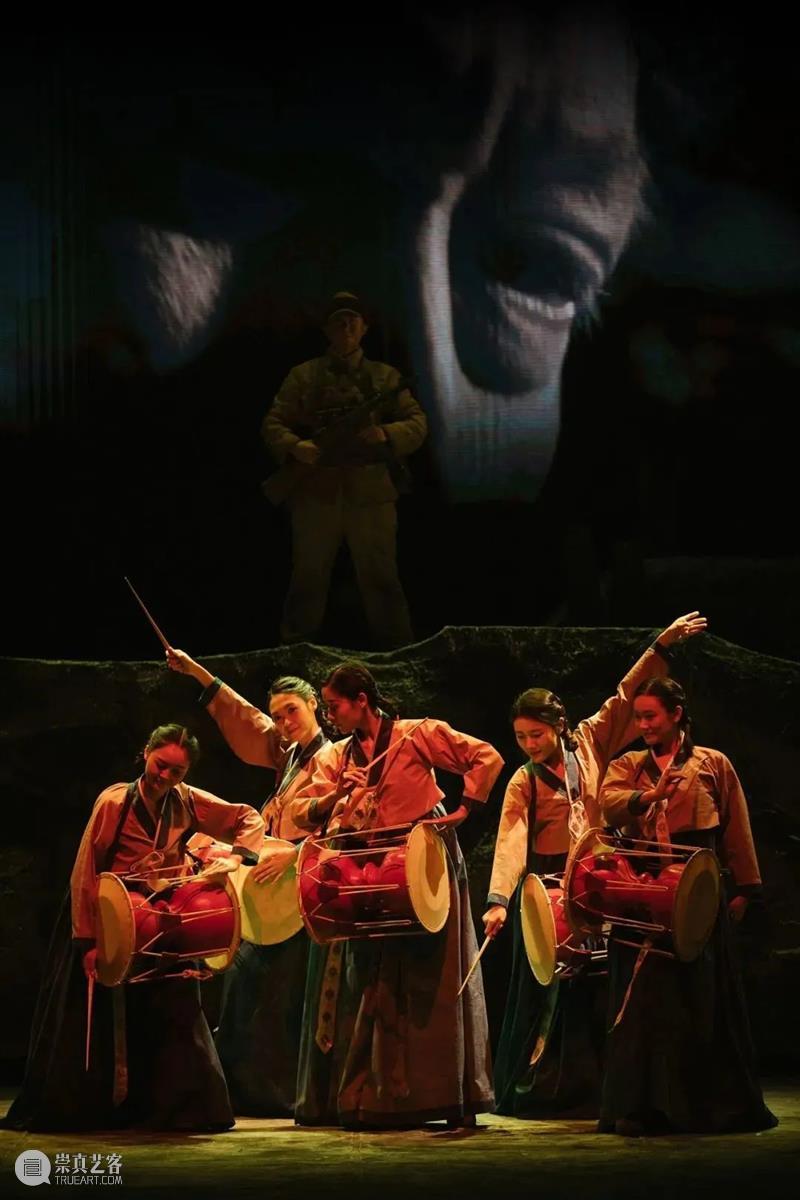

我们这次请来了在国内非常有名的舞台剧导演胡宗琪老师,他跟话剧中心有过几次合作,他也有过军旅生涯,我们跟他一块儿合作,是一个享受的过程。虽然我们经常说每一次的创作过程都是一个冒险的行为,但是这次我们的这种冒险,大家的方向是一致的。这位导演的手法很不一样,他没有用传统的表达方式,他在舞台上呈现的是一种综合的、多点位的、复调的,像交响乐一样的形式,所以大家可能会看到有几个平行空间同时在舞台上呈现。

我们这次创作,导演只用了12个志愿军战士的群像,就呈现出了整个战争,那他就在舞台上把我们的演员一直重复运用。这种丰富呈现其实是导演手法带来的可能性,这不像我们看传统的戏那样比较单调。包括我们的舞美在舞台上有两个六米高的景片来回移动,大家可能会觉得它像个旧照片,然后灯光从前面打的时候,它又变成了各种各样的背景,像山脉,像巨石等等。这种景片跟战士的造型结合、跟歌队和音乐结合、跟演员的表演结合,在舞台上多种多样、虚实呈现,大家在剧场里能被这样丰富的舞台形式所吸引。

5

演员训练

在舞台上面演员始终是中心。这次我们话剧中心的青年演员们,很符合那个时候人物的年龄,然后在排练的过程当中,他们通过去找过去的资料,通过军训训练,还有舞蹈等各方面的表演训练,都更符合了角色的特点。比如戏里的角色王芳,她是文工团团员,她能说会唱,会演讲、会报幕、会打快板,还要会唱京韵大鼓等等。我们只有两个月不到的时间,大家都要花很大的精力去学习。但是我们有一个非常好的团队,大家的积极性都非常高,我们要演英雄,要学英雄,从英雄身上汲取力量,在这个过程当中,让自己对人物更加理解,让自己的创造更加丰满。

舞台剧创作从来都是一个团队在方方面面都要合作的过程。我们经常说改编是一个冒险的过程,改编是在原作者和原著的基础上进行攀爬,也是一个改编团队大家相互攀爬的过程,有的时候也是一个大家相互妥协的过程。但是,我们在妥协的过程当中,也要向前去走,向前进,我们才可能有一个更好的呈现和表达。

6

如何欣赏戏剧

观众是演出的一部分,舞台演出是离不开观众的,从一度创作到二度创作再到演出,这整个过程,都是大家相互努力打造的一种相互共鸣。戏剧是一个综合性的艺术,有它的思想性,有它的舞台的呈现,有它创新的地方。舞台和剧场,是我们作为艺术家跟观众之间相互碰撞的场所,观众走进剧场看戏,跟我们创作者之间有这种灵魂的对话,是我们的奢望,这种奢望也是我们人和动物最基本的区别。

很多观众在读到专家学者对一个演出的评论的时候,会觉得:“哎呀,这个戏原来是这样的,我怎么看不到。”然后他就不会再走进剧场了。其实剧评就是你自己对一个戏的感受而已,每个人的感受都不一样,看戏的感受是根据你自己的知识结构,你自己的经验和体会,从你自己的视角和角度出发而产生的。

戏剧的作用其实是让我们大家在剧场里有机会去面对在生活中面对不了的困境,并有机会去选择如何面对困境。所以呢,不要给自己有更多的条条框框,我应该怎么欣赏戏剧,怎么写剧评,有的时候就是因为这些条条框框,把很多的观众排除在了剧场之外。

我们要放下一些负担,轻松地走进剧场,轻松地去面对演出,看跟你引起共鸣的都在什么地方,静观自己的内心,有所获得,就足够了。戏剧何须那么的高雅,戏剧欣赏没有那么高的门槛,剧场就在那儿,抬起脚,就能走进剧场。

大型话剧《英雄儿女》

12月1日-4日,剧场见。

(文中部分图文资料来源:乐游上海)

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享