{{sindex}}/{{bigImglist.length}}

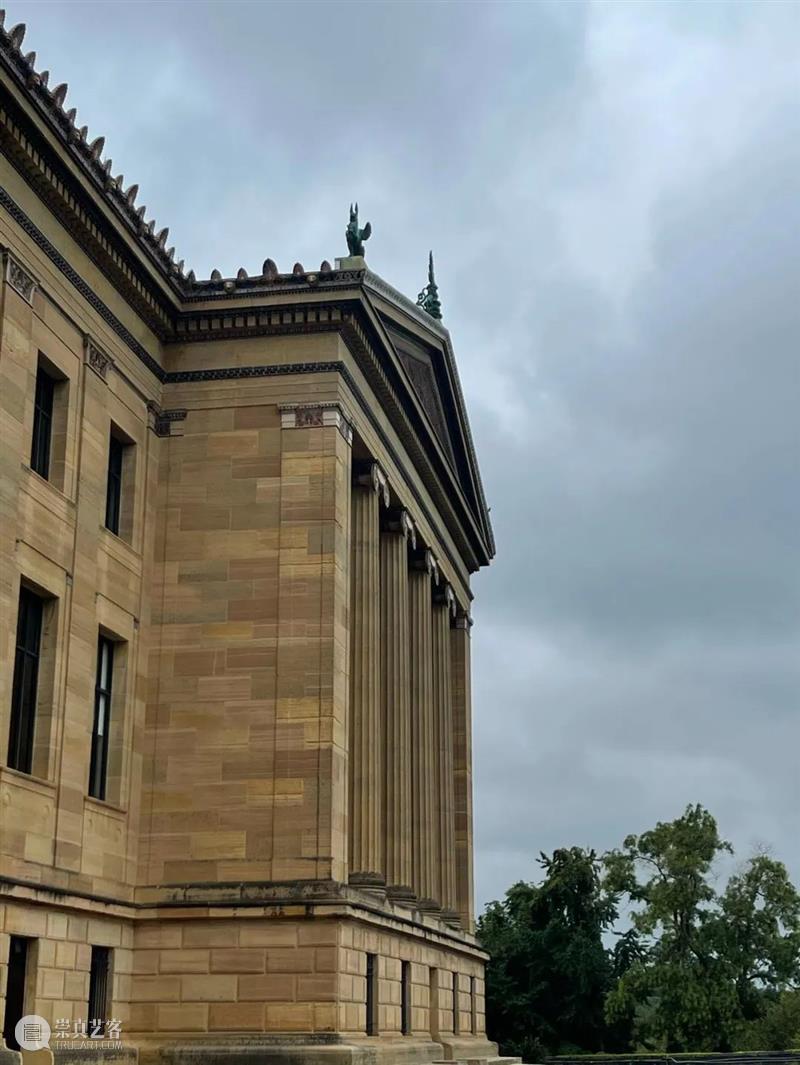

图1 《混沌之眼》 冰逸 2022 费城美术馆 photography by Philadelphia Museum of Art

图1 《混沌之眼》 冰逸 2022 费城美术馆 photography by Philadelphia Museum of Art

图3 2021年,冰逸作品在河南修武创作地点 。正在展示的是冰逸的《波相绘画:地质波相》。波相绘画是冰逸于2018发布的山水系列。它的哲学核心是山水的抽象属性承载了万物律动的波相属性。

图3 2021年,冰逸作品在河南修武创作地点 。正在展示的是冰逸的《波相绘画:地质波相》。波相绘画是冰逸于2018发布的山水系列。它的哲学核心是山水的抽象属性承载了万物律动的波相属性。

图5 冰逸 《混沌之眼:回眸》 纸本水墨 367 x 144 cm

图5 冰逸 《混沌之眼:回眸》 纸本水墨 367 x 144 cm 图6 冰逸 《混沌之眼:寒林》 纸本水墨 367 x 144 cm

图6 冰逸 《混沌之眼:寒林》 纸本水墨 367 x 144 cm

关于墨斋画廊

墨斋基于北京和纽约,其使命是通过精心策划的展览项目,展现中国实验水墨对国际当代艺术的独特贡献。墨斋展览均由深度艺评,学术交流,中英双语出版和多媒体内容作为支持。墨斋的项目包含来自中国(大陆、台湾、香港)、韩国,以及日本的战后和当代艺术家,其中包括冰逸、张耀煌、陈海燕、程延平、戴光郁、何云昌、熊辉、黄致阳、井上有一、马文、郑光熙、金钟九、李仁、李津、李华生、林贤洛、林玉相、刘丹、彭康隆、苏煌盛、陶艾民、韦邦雨、王冬龄、王天德、魏立刚、徐冰、杨诘苍、郑重宾,并展出多媒介作品,包括绘画、书法、雕塑、装置、表演、摄影和影像。自2012年创立至今,墨斋多次被邀请参与纽约军械库艺术展,香港巴塞尔艺术展,上海西岸艺术设计博览会等国际艺术活动,其代理作品已被大都会美术馆,洛杉矶郡艺术博物馆,布鲁克林博物馆和香港M+博物馆等公共机构收藏。

{{flexible[0].text}}

Find Your Art

{{pingfen1}}.{{pingfen2}}

吧唧吧唧

加载更多

已展示全部

{{layerTitle}}

使用微信扫一扫进入手机版留言分享朋友圈或朋友

长按识别二维码分享朋友圈或朋友

{{item}}

编辑

{{btntext}}

继续上滑切换下一篇文章

提示

是否置顶评论

取消

确定

提示

是否取消置顶

取消

确定

提示

是否删除评论

取消

确定

登录提示

还未登录崇真艺客

更多功能等你开启...

更多功能等你开启...

立即登录

跳过

注册

分享

分享