▎陈翔宇 《宋代的天空》 210×60cm×3

该作品是作者“海上丝绸之路”系列作品之一,“宋代”“极简审美”“瓷器”“生活与艺术”是其创作的四大关键词。在宋代重视“格物”的哲学观的涵养下,追求淡雅飘逸的美学观。作品旨在传达宋徽宗:“雨过天青云破处,这般颜色做将来”的诗意,在形式材料的选择上,则以类似“瓷器”的材质进行表现,试图将宋代的朴素简洁和当代艺术的“极简主义”做一个融合;在时空关系上,希冀在古典艺术语汇和当代文化景观之间建立起一个连接点。

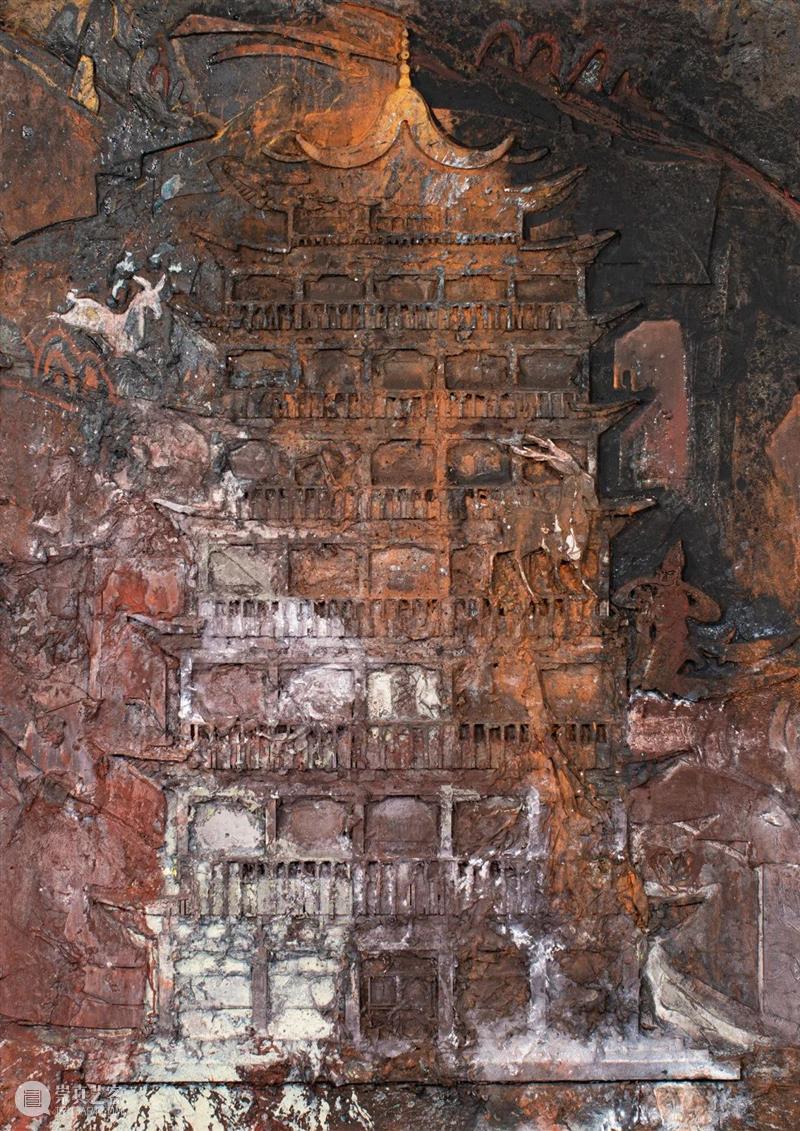

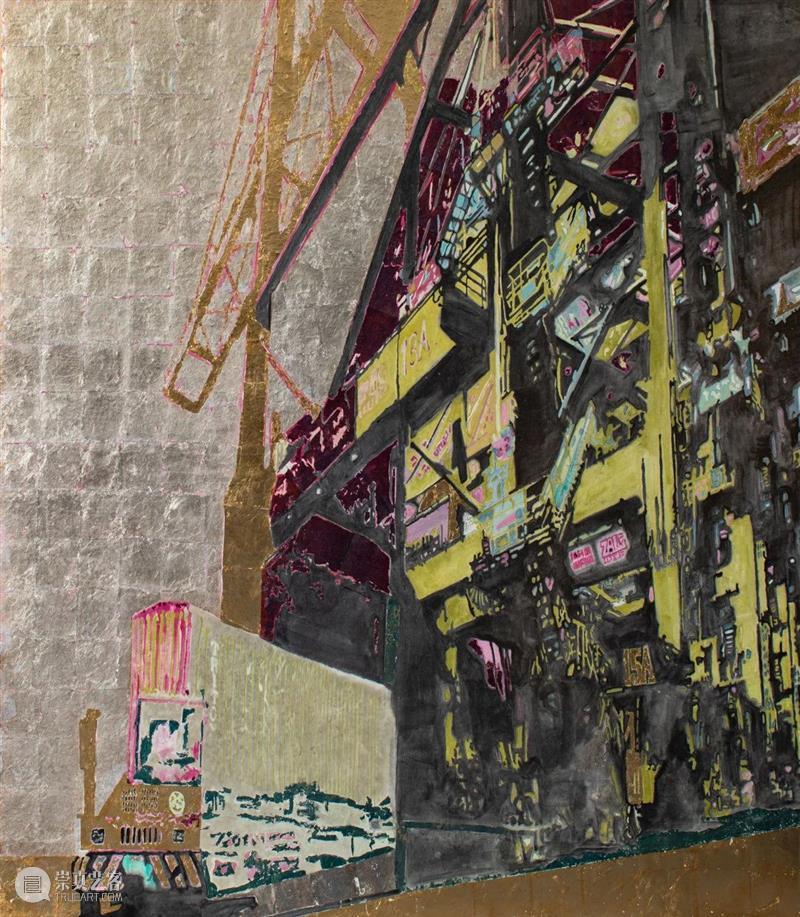

▎董艳会 朱启仁 《敦煌之驿》 230×170cm

敦煌被称为“丝绸之路第一枢纽”。《敦煌之驿》取材于敦煌最高的标志性建筑——九层楼。它依山而建,飞檐翘脚,气势宏伟,敦煌兴盛的历史,离不开古代丝绸之路的兴起与发展。伴随着“一带一路”建设的推进。通过丝绸之路这一关键节点的象征性符号,采用浓重的色调,厚重的材质肌理,垂直高耸的满画面构图,旨在于表现丝绸之路中不可替代的商贸意义和文化意义,更为重要的是展现灿烂的敦煌文明。

▎李冰洁 《浪淘沙慢》 180×180cm

《浪淘沙慢》的灵感来源于词牌名“浪淘沙”,它原本就美且有意境,再加一字“慢”,似乎又有了想象空间。

作者在创作时沉浸于综合材料绘画这一艺术形式,尝试通过宣纸拼贴的手法,让画面承载起多个维度的内容——有对传统绘画境界的追崇,有想表达当下感悟的冲动,有对非具象语言的尝试,有对自己日常的行为记录,还有对文化标识的有趣转换…它似乎唤醒了我们对曾经那海丝之路的梦幻记忆。

作者的女性气质让她的作品画面中多了一层温婉和清雅,画面里的空间自此有实感、有新意、有趣味,也就有了新的意义。

▎李思宁 《波涛中行》 180×180cm

作品以涌动的海面与船作为创作题材。其内核是想体现现代大浪潮中作为新一代年轻人乘风破浪,踏浪前行的精神朝气。作品使用天然矿物颜料和自己制作的取自自然的材料,在不同技法处理和多种材料的冲撞和重叠的过程中形成不同的视觉印象,并使它们成为可以进入主题表现的素材,表现出海面的纵深景观和急流涌动,是重彩画技法作为单技法演进实践出的作品。

▎林向军 《海丝录迹》 180×180cm

泉州作为海上丝绸之路的启端,给予林向军创作的内核。《海丝录迹》系列作品借用“鱼型”符号作为载体进行创作,利用大漆、矿物质粉、金银箔等材料进行髤饰、叠推,反复的溜洗,在繁琐的工序中追寻着深海里的那一种时间和空间。鱼的这种符号,亦像是我们闽南人的精神,看上去是如此的“生猛”,更是一种力量,一种“咱厝人”冲往大海,追寻梦想,勇敢向前的力量。

▎刘军利 李娜 《后浪》 200×180cm

海洋的博大精深,浪头涌动,让人们在拼搏中不断进取。《后浪》以水与空气的融合体为概念,表达瞬间模糊的永恒,代表着过去、现在及未来。作品将永恒浓缩在快门的瞬间,在唯美与简约中阐释着勇敢与大无畏的精神。它,远观是一张水景;近看,有浮动的波浪,时时传递着一种静谧感。但在这黯淡的画面下,却又寓意着年轻的一代,热血奔涌!

一代人有一代人的拼搏,一代青年应该有一代青年的担当。青年人是“后浪”,他们在不断的追逐着前浪。每一个时代都由“前浪”和“后浪”共同构成,时代的洪流中,“后浪”推着“前浪”前进,“前浪”指引着“后浪”前行,每一朵浪花都有着自己的澎湃……

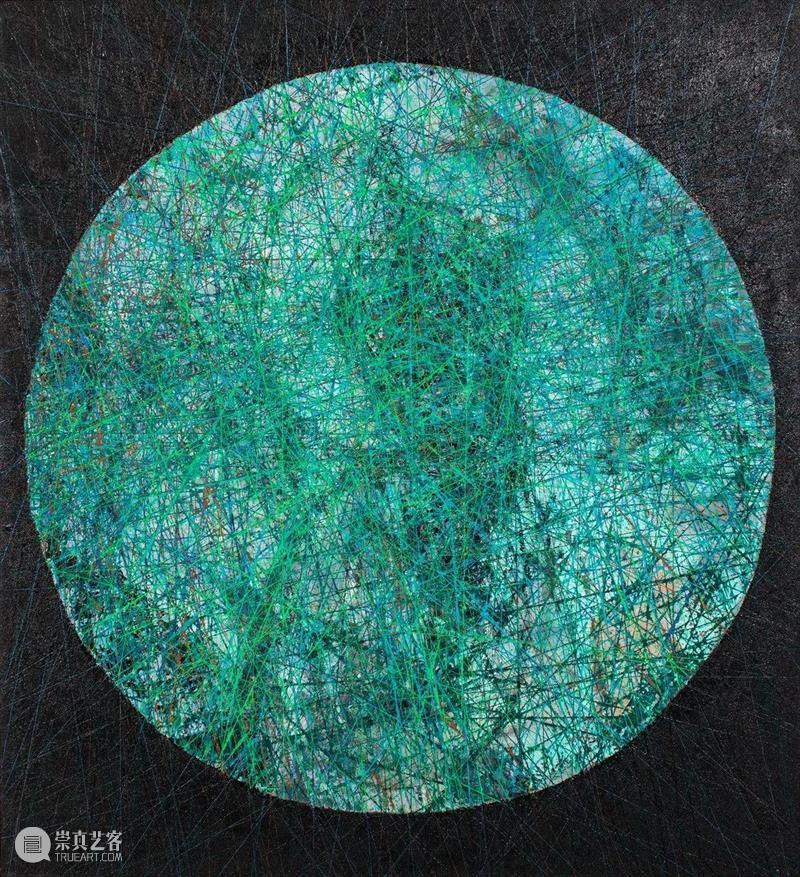

▎彭洪兵 《线/相之三·朝圣敦煌》 200×180cm

《线/相系列》用综合材料绘画的包容性和延展性更新了作者对这个时代的城市发展的纯粹性思考。对于隐藏于“线”下面的“相”,类似于透过表象能渐进地看到其本质一样。在这系列作品中,西方的当代、古典艺术,中国最传统的年画、漆画,乃至对当下大数据时代人的精神状态都是他思考的对象。

敦煌是丝路的枢纽,其丰富的文化宝藏使其成为作者思考的对象。在这幅作品中作者以敦煌壁画为主题,用不同地方式把物象隐喻其中,纸、布、马赛克、集成路芯片等都是他的材料。同时,他用周而复始的画“线”行为来记录逐渐弱化主体的创作过程,无论崇敬、喜欢、还是厌恶,都随“线”的交织而渐渐模糊……

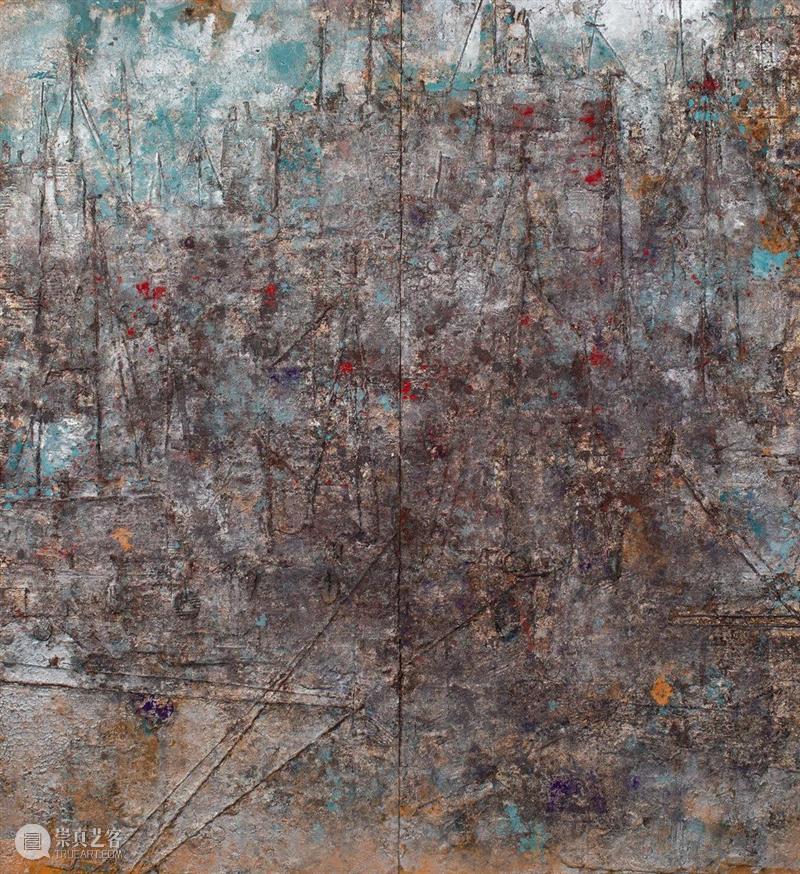

▎万靓 《海港晨晖》 195×195cm

港口是海丝之路的重要组成部分,作品《海港晨晖》描绘的正是港口蒸蒸日上的繁荣景象!在创作手法上,它是以综合材料绘画中“单一画种材料技法的演进”理论为指导,通过水墨气象与矿物色泼汤的叠加 ,在色与色“坠落”的冲撞和交融中循势而进,同时辅以金、银、铜、青赤贝的特有质感,来表达朝晖映照在海城港口的耀眼光芒,有效地呈现了作品主题。

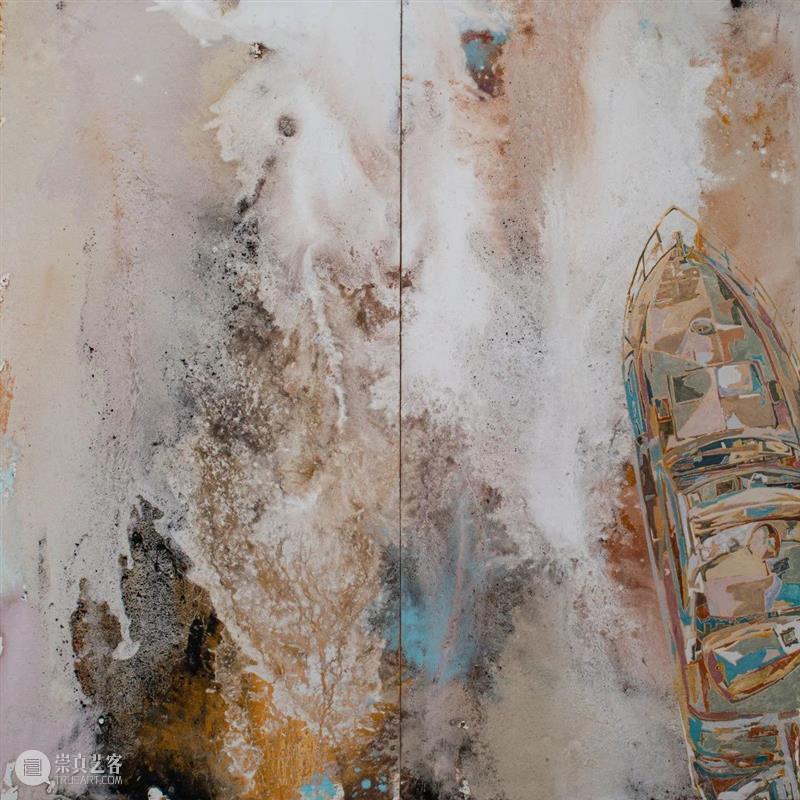

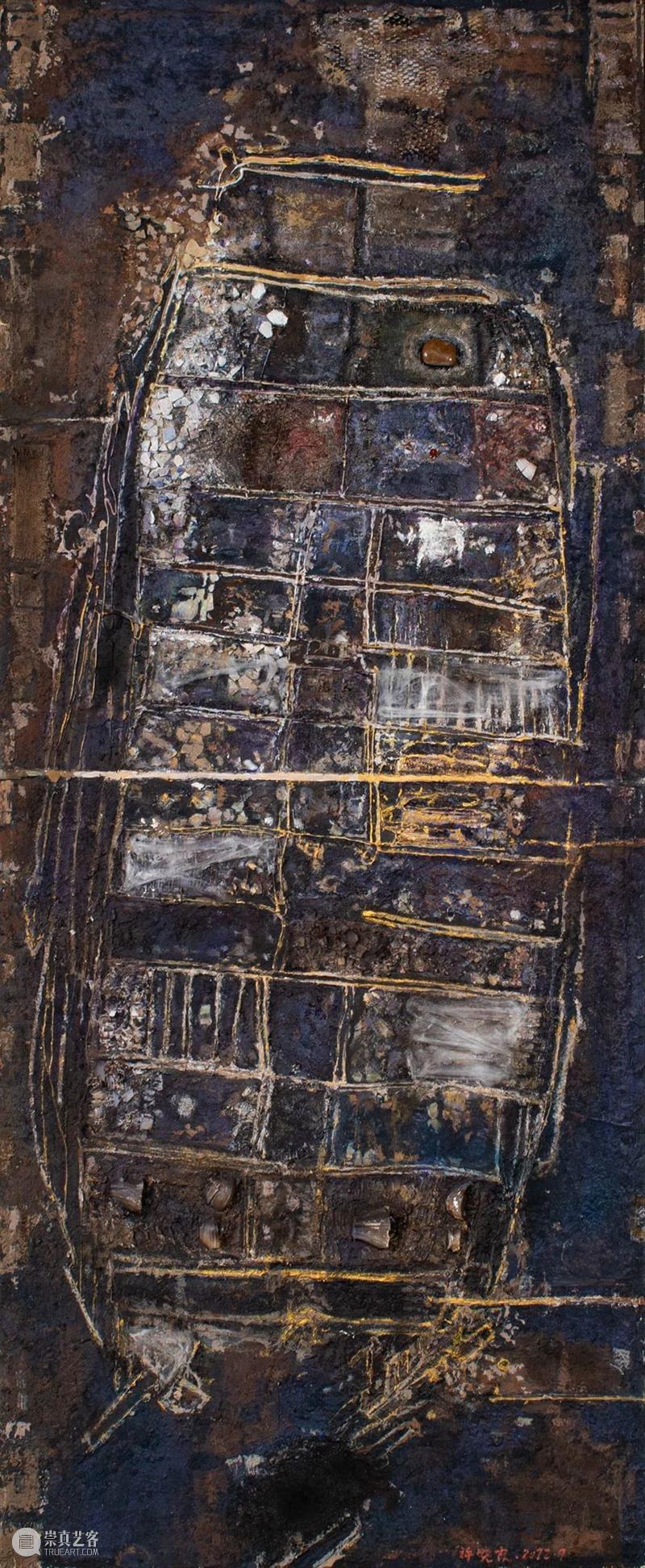

▎许晓霞 《文明现场之南海1号》 235×95cm

“南海一号”是南宋初期一艘在海上丝绸之路向外运送瓷器时失事沉没的木质古沉船。作者偶然地翻看到了“南海一号”发掘出大量南宋瓷器的消息,被水下考古现场所震撼,感慨时间的力量之巨大。

画面整体通过拼贴的手法,使各种不同质量和质感叠加碰撞形成一个新的画面空间,在时空交错中表现一场古与今的时空交响。作品中,她尝试用各种陶土、矿物色来打造一片沉入深海的寂静文明与历史心跳,向下深挖中华文化的深层价值,回望中华文明的厚重积淀,以给予观者向上生长的力量。

▎袁爱国 《梦忆老船》 200×180cm

船是海丝之路重要的运载工具,具有特有的符号意象。作者利用三层皮质、瓦楞纸、麻绳、海泡石、银箔、银粉等材质,通过综合材料绘画的理念和表现形式,再现了梦中儿时记忆的场景——穿梭在潮落之后成群木质渔船的缆绳之间,欢快地奔跑着,肌肤享受着海风的轻拂,嗅觉感受着浓浓海的味道,抬头仰目是透过成群高耸的船桅杆穿射而来耀眼阳光的刺激……

▎张昊 《丝路遗韵——狩猎图》160×120cm

陆丝与海丝一样是中外文明交流的之路,丝路上的壁画正是其繁盛景象的见证。本作品以丝绸之路中亚撒马尔罕、片治肯特地区具有唐代元素的壁画为主题,进行了从题材到材料再到技艺的创造性转化。

作品运用新型黏土为基底,与砂泥层相互配合构成了整张作品的基础层。通过矿物色的层层染绘,与刻刀相配合来追求古代壁画的磨砺痕迹,形成了一种对于“高古”肌理质感的极致追求,是多种材料技法互渗融通的成果。

- 供稿:学术典藏部 -

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享