金光铜彰

朱炳仁先生的艺术及其作品

文丨赵力

铜,古称“金”或“吉金”。《汉书·律历志》有“铜为物之至精,不为燥湿寒暑变其节,不为风霜暴露改其形”。因此,铜早在几千年前就进入到了我们的生活,与丝绸、陶瓷一样在与人们的朝夕相处中,成为沉稳凝重的精神象征,成为代代相传的活的精魂。与此同时,另一方面,铜也从生活走向了殿堂,被制成了礼器、乐器,为古代帝王和贵族所专用,是身份、地位、权力的象征,商周以来的青铜器,更是以独特的器型、精美的纹饰、古雅的铭文,展现了青铜时代的艺术水平,印证了文化传统的灿烂源流,书写了美术史实的巅峰创作。事实上,中国人对于铜的独特情感与文化记忆深刻而强烈,也就是在这样的文脉传承之中,铜艺术变幻出万千化身,演绎出万千气象。

宝鸡青铜器博物院藏商周青铜器(图源网络)

朱炳仁,出身于铜艺世家。作为“朱府铜艺”第四代传人,他遵循“以铜立业,以书立世”的祖训,立志要把中国的铜文化发展推向一个全新的高度。除了孜孜以求地在中国大地上建百余座铜建筑之外,朱炳仁独创熔铜艺术,并以此为基,采用无模可控的熔铸技法,创作山水铜印,成为西泠印社用铜制印第一人,也是西泠印社唯一一位国家级工艺美术大师。

朱炳仁与他的熔铜作品

东汉许慎《说文解字》有“印,执政所持信也”,汉末刘熙称“印,信也,所以封物为信验也”。印的本质属性最开始是一种凭信,但随着时代移转、印史拓展,印章的美学特征越来越高涨,到了明清两代涵盖纯粹审美意义的篆刻艺术创作已是大行其道。《汉官旧仪》载:“秦之前民皆佩绶,以金、银、铜、犀、象为方寸玺,各服其好”,可见铜质印章的历史可以追溯到先秦。

西汉 “文德左千人”铜印 故宫博物院藏

朱炳仁认为历史上的铜印,是一种综合性的艺术形式,既有材质之美——涵盖青铜、红铜、黄铜及鎏金铜;又有印文之美——讲究谋篇,自然古风;更有造型之美——古代铜印端方稳重,印钮循形为之,严谨质朴。朱炳仁从印章造型中首先寻得突破口,以雕塑家的独特眼光“想给大家有另一种天涯之别的观感”。他以随机熔铸的独创工艺来替代传统的失蜡法铸造手段,不仅在铜印的表面形成具有节奏感、流动性的高山流水的肌理,而且在古人不经意的印钮处大做文章,其形状千姿百态,其形象如梦如幻,在似是而非中呈现出诗情画意,是一种意象化的创造方式,也是东方审美精神的浓缩提纯。而“无篆不为印”,朱炳仁也在为西泠印社所作百余枚铜印(或称“西泠铜印”)的创作中,方寸之间,法度犹存,又多出新,尤其是闲章印词间以杭城俚语,印文诙谐中亦见新鲜活泼,为前人之所未见。

朱炳仁 山水铜印

如果说“西泠铜印”是朱炳仁艺海遨游中的“小试牛刀”的话,那么他的“铜壁画”“铜牌匾”“铜对联”和他的“铜青花”“熔铜装置”就成为了其“大展拳脚”的“两翼”。

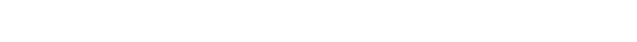

朱炳仁的“铜壁画”“铜牌匾”“铜对联”,一方面将书画艺术和铜工艺相结合的民族传统发扬光大,一方面又在新形势下针对传统活化与利用而匠心独运。譬如说“铜壁画”,朱炳仁成功地突破了旧有工艺性、装饰性的藩篱,以独创性的熔铜方式,呈现出明确的“书写性”“绘画性”,展现了通过铜工艺的积极创新而达致铜文化的新高度;“铜牌匾”“铜对联”在传统性的牌匾、对联应用的基础上,结合当代室内空间的特征,努力营造新的文化气氛与艺术气质,创造传统文化与当代文化相融通的新应用场景。

朱炳仁熔铜壁画

- 左《梅花小寿》尺寸:160cm×70cm

- 右《铜铸新枝》尺寸:160cm×70cm

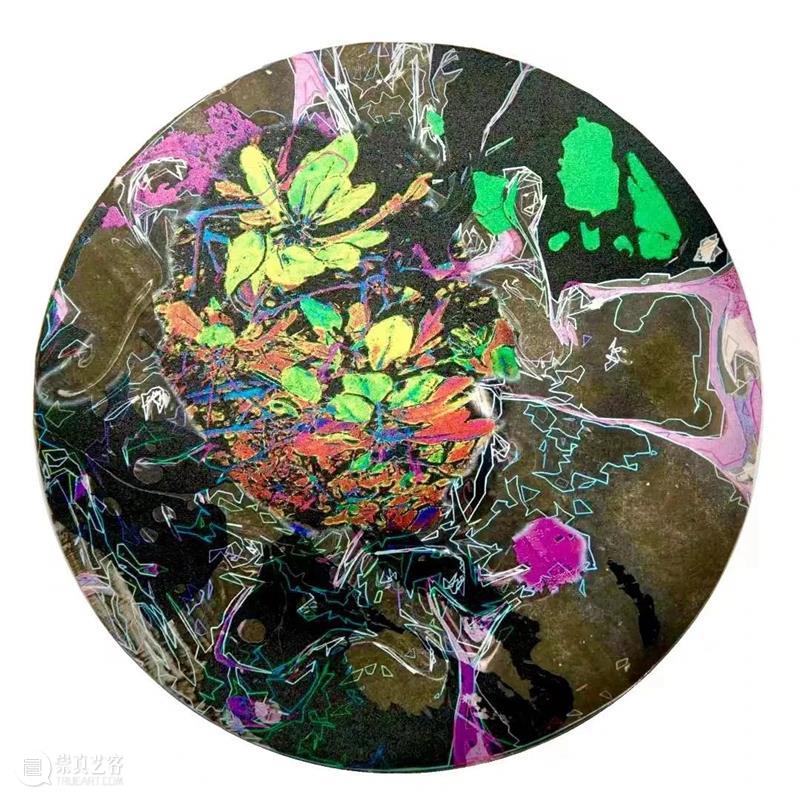

“铜青花”,是朱炳仁最有创造力的表达方式。“青花系列”2019年年初首次亮相于德国柏林个展,同年10月又在“一带一路”艺术上海国际博览会上展出,引起了海内外轰动性的反响。作品以蓝白色调的庚彩铜瓶来重塑元青花,铜的稳重大方与庚彩的绚烂夺目相得益彰,外界甚至将这一独特的艺术形式称之为“朱炳仁彩”。而正如比利时安特卫普皇家艺术学院巴特院长的评价,“朱炳仁是根植东方融汇西方,从传统走向当代的艺术家”。他的“青花系列”在西方被视为来自东方的“印象派”,朱炳仁却总是这样强调,“青花是中国的发明,我在致敬经典的同时,也以实验性赋予青花以新的解读”。

朱炳仁《青花铜系列》

朱炳仁的“熔铜装置”,是其最当代性的艺术创造。十几年前的常州天宁寺塔的一场意外大火,让他发现了熔铜的不受拘束而独具一格,进而在观念与技法上更上一层楼。其“熔铜装置”是朱炳仁“熔铜艺术”中最令人难忘的艺术表达。在创作中,艺术家强调天人合一,坚持“外师造化,中得心源”的创作主旨,在创作思想上强化了对外部世界观察体会后的自我心得,讲求意在象外的意境表达。他的“熔铜装置”,有东方的诗情与写意的意蕴,又有抽象性的结构与观念性的思考。是故,巴特院长给出了这样的判断——“他以中国古代文化为起点展开研究,将其变形为一种新的当代表达方式,从而展现了中国风的复兴”。

朱炳仁熔铜装置《稻可道,非常稻》

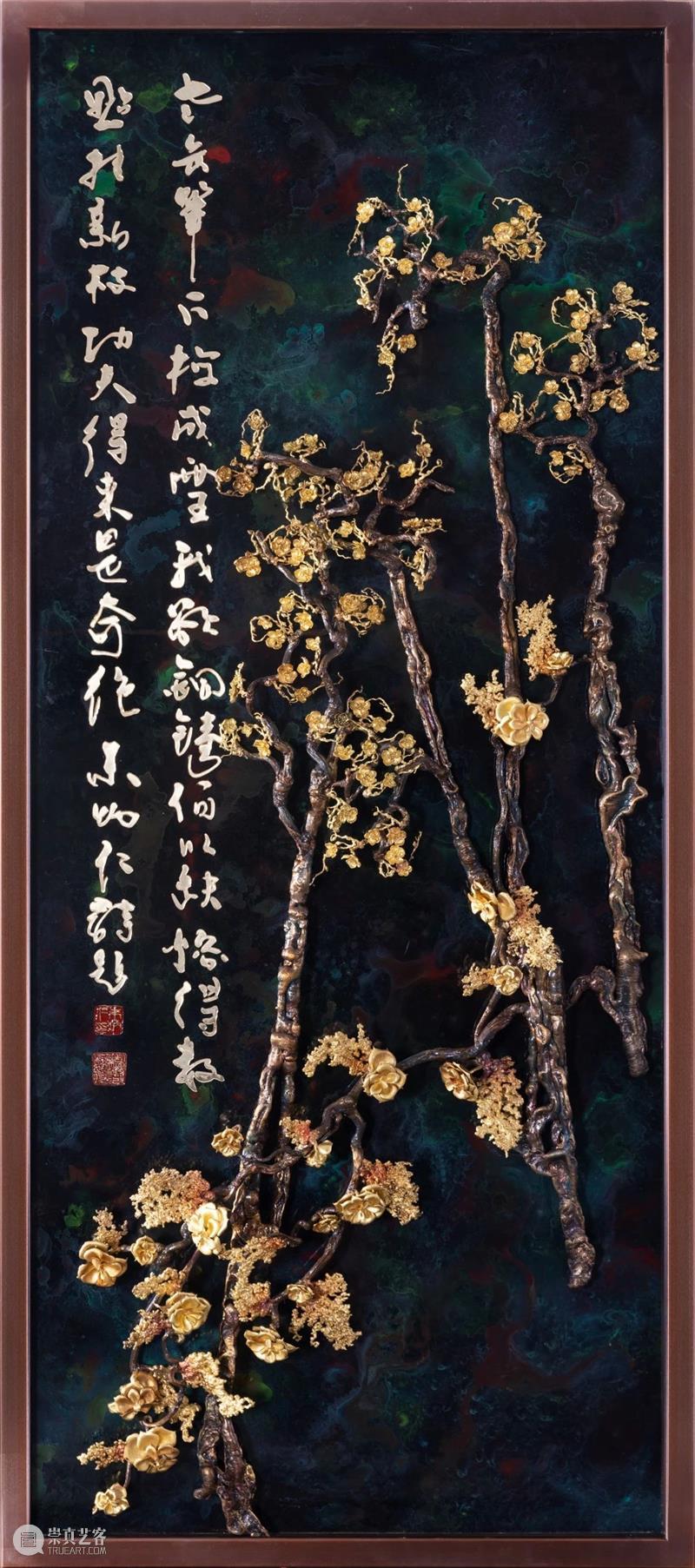

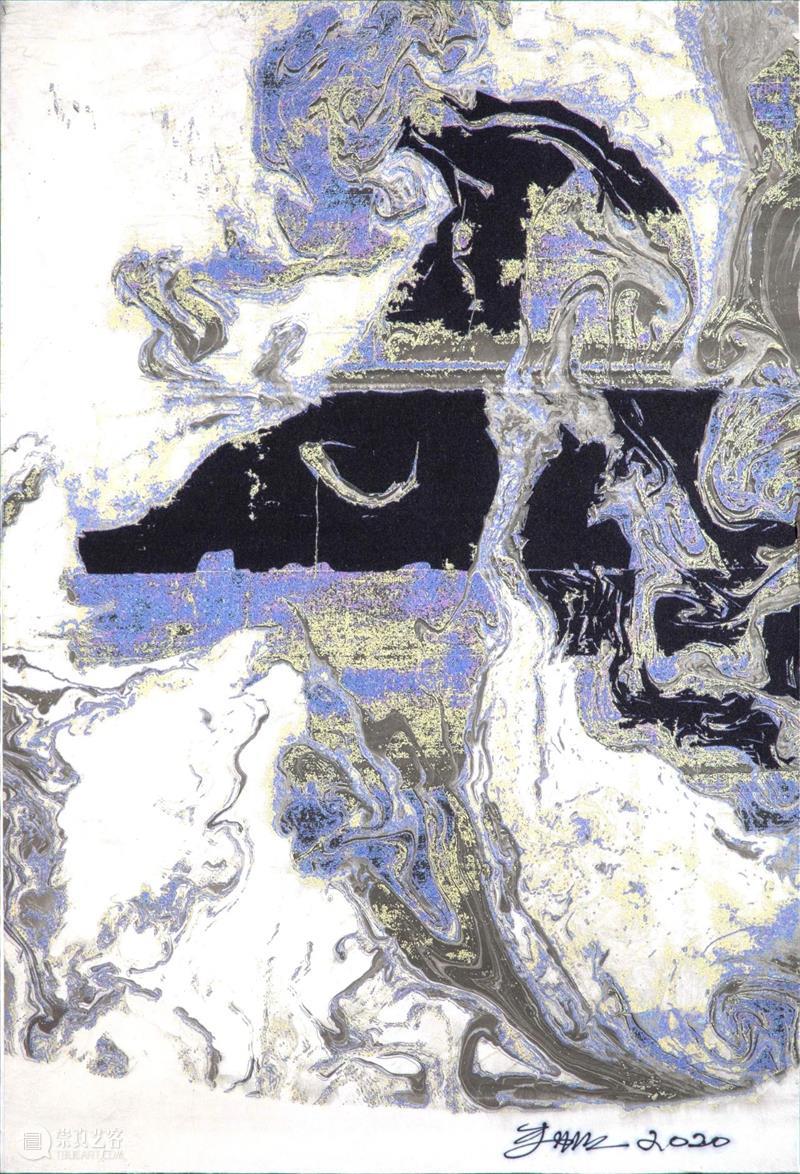

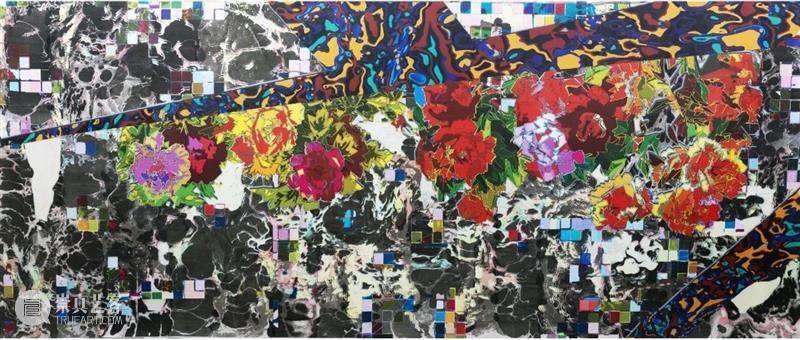

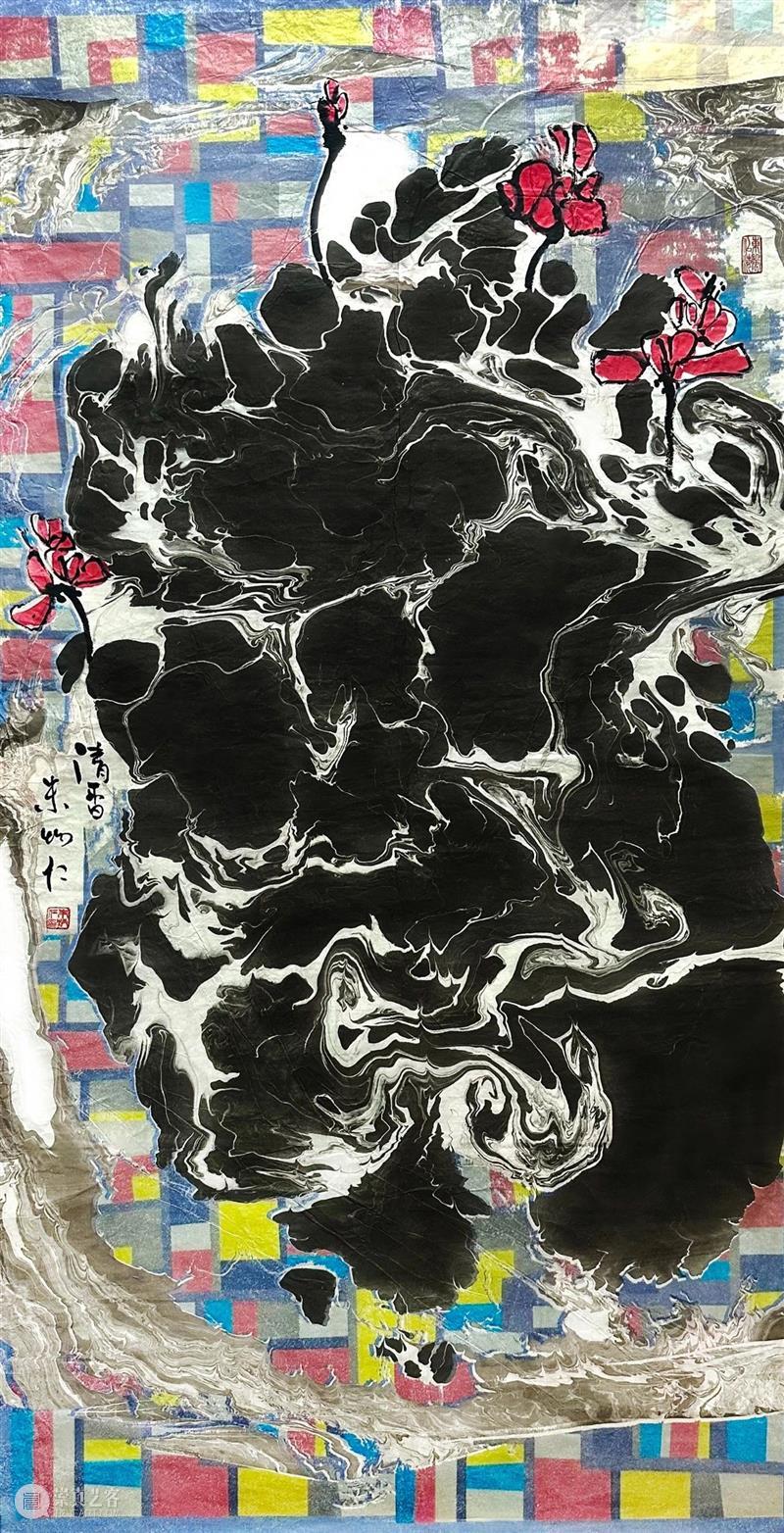

朱炳仁的当代观念及其探索,最终还是要回归至中国的文化体系,确认的是中国文化的自信与自豪。自幼追随父亲“杭州一代书家”朱德源习字学画的朱炳仁,念念不忘的还是书画创作。他的书法,汲名家之长,工隶行各体,尤善简帛,但又不拘陈法,崇尚自由书写精神,并擅于藉助诗歌才情,形成其书法的神采气度。而他的水墨画,上溯唐代“墨流艺术”,向往于气势宏大的意境,以及畅快淋漓的情感抒发,并倾心于墨迹流动所产生的澎湃气韵。近年来又将传统书画艺术融合数字艺术,其以水墨写意和数字软件绘画交融叠加所完成的“云水墨”系列,体现了开创性观念、开拓性语言、开放性视野的“三位一体”,展现了朱炳仁积极走向世界舞台的胆识与勇气,也昭示着中国艺术美好而绚烂的未来与前景。

朱炳仁《润物细无声》48cm×105cm

左:朱炳仁《秋云图》68.5cm×113.5cm

右:朱炳仁《清溪清我心》46cm×68cm

朱炳仁《生如夏花》165cm×348cm

朱炳仁《姹紫嫣红》232cm×556cm

朱炳仁《云字十二号》57.5cm×92.5cm

朱炳仁《云字十三号》138cm×70.2cm

朱炳仁《2022云字八号》42cm×42cm

朱炳仁《2022云字六号》42cm×42cm

朱炳仁《2022云字十一号》42cm×42cm

朱 炳 仁

//

中国艺术研究院研究员

北京故宫博物院文创顾问

西泠印社社员

中国工艺美术大师

其作品被中国国家博物馆、北京人民大会堂、故宫博物院、中央组织部大楼、新加坡中国文化中心、印度玄奘纪念堂、美国加州大学等收藏。

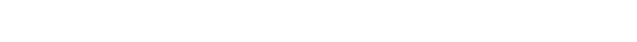

熔——朱炳仁艺术展

2022年11月24日 - 12月11日

西泠印社美术馆

(杭州市西湖文化广场32号4楼)

长按识别下方二维码预约观展:

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享