●

古典与今典之间

——中华文明历史题材美术创作工程漫谈

︱朱万章︱

“中华文明历史题材美术创作工程”(以下简称“创作工程”),是迄今为止规模最大、参与美术家最多、反映中华文明最为详备的一次中国主题性美术创作活动。围绕这一主题创作所生发的艺术与历史、艺术语言与历史真实、艺术个性与主题共性等多方面的矛盾与统一,已然成为美术界的热门话题。对这些话题的探讨,也就成为与主题创作具有同等重要意义的事。

此次“创作工程”所产生的美术作品,就艺术形式而论,既有中国画,也有油画,还有雕塑、版画,但就数量而言,则是以中国画和油画为最。故本文所探讨的范畴,主要圈定在中国画和油画两类。“创作工程”中的中国画和油画作品涵括的内容极为丰富。在这些画作中,既有纯粹的人物画,如《竹林七贤》《陶渊明》《岳飞》《文天祥》《成吉思汗》《黄道婆》等,也有宏大叙事式的政治或军事事件等场景画,如《大泽聚义》《黄巾起义》《文成公主和亲》《于谦保卫北京城》《张居正改革》《永乐迁都北京》《郑成功收复台湾》《万历援朝之战》等,更有相对较为抽象的文韬武略、文治武功式虚实结合的历史画,如《墨子与〈墨经〉》《诗经》《汉赋与乐府》《曹氏父子与建安文学》《马可·波罗游记》《明代书画艺术》《东巴文和东巴文化》《宋词风采》《中华医学》《中华武术》等,还有一些则是具有深厚历史底蕴的自然与人文景观类的山水画,如《黄河雄姿》《长江览胜》《长城秋韵》等。在具体的某一件作品中,或许既有人物、山水,也有花鸟等,如《四大名著》《宋词风采》等便是如此。题材的多样性固然因内容而决定,但画家们独具慧眼的艺术技巧也是必不可少的一个重要环节。

在“创作工程”推进过程中,笔者接触了不少画家。他们在补课式地熟读相关历史知识以后,在创作时,困惑的问题集中在两点:一是怎样处理历史真实与艺术真实的关系,二是画家的艺术个性与历史题材如何协调。这两大问题成为画家们普遍遇到的瓶颈,也是最为专家组成员所诟病之处。

所谓的历史真实,实际上包含两层意思:一是实实在在的历史事实或人物,如《忽必烈与元大都》《司马光与〈资治通鉴〉》《秦王扫六合》《万历援朝之战》《郑和下西洋》《隆庆开海》等,都是有据可查的历史事件,要描绘其场景,对于画家来说,只要熟悉历史史实和当时的文化环境,把握好人物的造型与背景,从技术上讲难度并不算大;一是虽然史书中有记载,但并无准确的史实或具体的某一背景,需要虚构相关场景,这就是所谓的虚拟的绘画,如《火药的发明应用》《指南针和航海》《文景之治》《宋交子与纸币发行》《王阳明心学》等。为使绘画尽可能忠实于历史,画家们必须通晓创作主题的历史背景,熟识不同时代的礼制、官制、政治、文化,甚至民俗、服饰等,最大限度地回到当时的语境中。但画家们遇到的根本问题是,如何处理好历史与艺术创作之间统一与协调的关系。这不仅需要有足够的历史知识来支撑,更要有纵横捭阖的艺术技巧来驾驭。仅仅追求历史的复制与再现显然并不是真正意义上的艺术创作,史实往往容易束缚艺术家的手脚,还需要在历史真实的基础上,加以艺术演绎与深度加工,在不违背历史常识的前提下,使历史场景变成一幅兼具观赏性、艺术性和文献性的画作,这就涉及艺术真实的问题。而另一个极端现象则是,以完全个性化的艺术创作替代历史知识的再创造,极容易陷入历史虚无主义,艺术性有余而历史性不足。在现有的作品中,历史真实的作品不鲜见,而艺术真实的作品也不少见。能够完全做到二者融合和统一,在历史与艺术中游刃有余者,则是极为难得的。在这批历史题材绘画中,这样的作品并不占少数,甚至可以说是极为可观的。

在历史题材绘画创作中,如何处理艺术个性与历史人物的关系,是所有画家所面临的最为棘手的问题。在宋元明清时期的画家中,他们所创作的历史题材作品,无疑都鲜明地表现出画家的笔墨情趣,如北宋张择端的《清明上河图》(故宫博物院藏),元代张渥的《九歌图·褚奂书辞卷》(美国克利夫兰博物馆藏),明代谢环的《杏园雅集图》(江苏镇江博物馆藏)、李士达的《竹林七贤图卷》(上海博物馆藏)、仇英的《汉光武帝涉水图》(加拿大渥太华国家博物馆藏),清代弘的《阅武楼阅武图卷》(中国国家博物馆藏)、徐扬的《乾隆南巡图》(中国国家博物馆藏)和王翚的《康熙南巡图》(故宫博物院藏)等,无不如此。明代谢环、李士达和仇英的作品,不仅是对历史人物及其所演绎故事的生动描绘,更是画家个人风格淋漓尽致的展示,代表了这一时期人物画的最高成就。在新的文化语境中,很多画家为了突出作品的主题性,追求历史的真实性和现场感,往往忽略了自己的笔墨,使画面本身的制作性和装饰性居于主导地位,掩盖了画家的个性,这是主题性创作中常见的弊端。当然,也有不少作品,画家的笔情墨趣是显而易见的,所传递的历史信息也比较明显,如田黎明的《桃花源记》不仅描写陶渊明笔下令人向往的和谐盛世,更体现出一以贯之的、朦朦胧胧的绘画意境,这是其个人风格的完美呈现。其他如冯远的《屈原与〈离骚〉》,刘大为的《张骞出使西域》,王明明、李小可等人的《长城秋韵》,袁武的《大风歌》,唐勇力的《盛唐书画艺术》,杨晓阳的《唐太宗纳谏》等,也表现出鲜明的笔墨语言和艺术技巧。正是这些个性鲜明的历史画,使得“创作工程”中的作品在叙事性和主题性功能之外,艺术特色也得到凸显,成为学术界了解这个时代艺术水准的一个重要参考体系。这些创作者都是活跃于当今画坛的生力军和主力军,他们代表了当下画坛的最高水准,是主流画坛的象征。因此,从另一意义上讲,“创作工程”又是当代画坛的缩影,是当代画坛综合实力的全面展示,是当下留给未来的珍贵礼物,是未来研究二十一世纪画坛动向与绘画成就的重要资料。

“创作工程”所选取的都是中国历史上经典的故事或代表中华文明的重要元素,虽然都是相对独立的个案,可是贯穿起来,却是一部完整的中华文明史。南朝画家谢赫在《古画品录》中提出的“明劝戒,著升沉,千载寂寥,披图可鉴”,在这些画中不仅得到完整呈现,更将“成教化,助人伦”等传统绘画功能提升到新的高度。这些历史题材绘画,体现的不仅是传统意义上的“寂寥”和画家的心迹,更是五千年文明史的文化自信。从这个意义上讲,中华文明历史题材美术创作工程,其实就是一部绘图本中国通史,是由当下画家通过美术作品建构与解读的中国历史。与普通历史教科书不同的是,这部以美术形式承载的中华文明史,融合了当今美术家的思想、情感、艺术个性与他们对传统文化的深层理解,当然也融合了当下的主旋律,是未来通过美术作品洞悉今日文化生态的一个重要窗口。

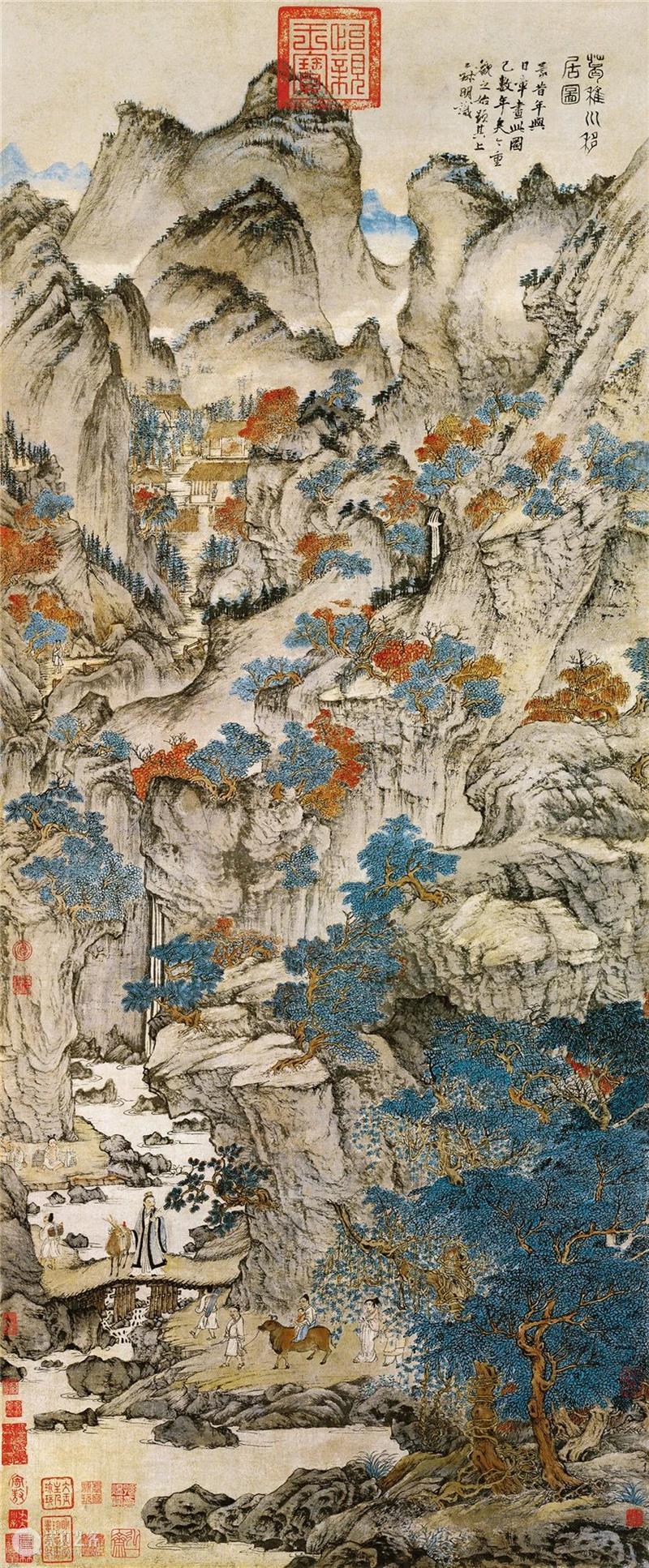

“创作工程”中,尚有同题两画的现象,比如《茶马古道》就分别有史国良所绘中国画和于小冬所绘油画。两画都是截取茶马古道上人、马艰难前行的一个场景,但人物造型与环境渲染有所不同,反映出不同画家对同一主题的不同理解与释读。这样的现象,在明清以来的历史绘画创作中极为常见,如五代的黄筌,宋代的马远,元代的盛懋、王蒙及明代的谢时臣,清代的萧晨等都画过《葛稚川移居图》。明代盛茂烨和清代华嵒、苏六朋等人都画过《春夜宴桃李园图》,明代唐寅和清代蒋莲都画过《韩熙载夜宴图》,至于像“汉初三杰”“东坡笠屐图”“昭君出塞”“文姬归汉”“东山报捷”等大家耳熟能详的历史故事,为元明清以来的多位画家所钟爱,但其构图与意境都各有千秋,体现出画家们对同一题材表现出的艺术激情和不一样的艺术视角。

当然,“创作工程”所产生的美术作品有瑕疵也是难以避免的。比如,一些作品存在着人物造型脸谱化、画中主角与衬景不和谐、对前人相关作品盲目模仿、英雄人物和背景程式化倾向;一些作品服饰和相关衬景错位、对历史知识误读和过度解构;一些作品技术有余而文化内涵不足,侧重制作、装饰等技术而消减了作品的艺术性和学术性,显得匠气和俗气,个别作品甚至出现时空的错位等。这些弊病的出现恰好揭示了当下画坛所面临的困境,是主流画坛不可绕过的短板。这些因素的客观存在,是我们这个时代所面临的普遍现象,也是未来画坛所努力的方向。

在以往的历史题材绘画中,多数作品已然成为中国美术史上的经典之作,如唐代张萱的《虢国夫人游春图》(辽宁省博物馆藏),五代顾闳中的《韩熙载夜宴图》(故宫博物院藏),宋代无名氏的《中兴四将图卷》(中国国家博物馆藏),元代何澄的《陶潜归庄图卷》(吉林省博物院藏)、王振鹏的《维摩不二图卷》(美国纽约大都会艺术博物馆藏),明代无名氏的《平番得胜图卷》(中国国家博物馆藏)、吴伟的《洗兵图卷》(广东省博物馆藏)、尤求的《昭君出塞图卷》(上海博物馆藏)和清代钱维城的《平定准噶尔图卷》(中国国家博物馆藏)等。无论从美术史意义,还是从政治、历史以及文化背景等角度来讲,这些作品都已经成为一个时代的象征,同时也是以图证史的珍贵图像,是研究绘画与历史的基本素材。与这些古代经典作品不同的是,中华文明历史题材美术创作工程是我们这个时代不同画家集中创作的反映不同时代历史经典故事的艺术行为。他们的共性是,艺术技巧是当下的,绘画语言也是这个时代的,反映的理念与艺术诉求也是这个时代的折射,其主题性中所蕴含的人文、历史、政治和文化都是我们这个时代的侧影。毫无疑问,他们带着深刻的烙印,记录着我们这个时代对中华五千年文明历史的绘图解读,是一个时代的象征。这些作品,随着历史长河的冲刷,在大浪淘沙之后,有的可能销声匿迹,如流星般一闪而过,但更多的作品可能会沉淀下来,经过时间的检验,成为和上述诸作并驾齐驱而得以延续、传承的图绘范本。当若干年后,后人再来审视这些洋溢着画家们艺术激情与生命意志的艺术作品,从他们那里获得审美体验的同时,自然也能获得这个时代的相关信息和文化符号,从而,这些经过精心策划和绘制的中华文明历史题材美术创作工程作品也就成为那时的经典了。

(元) 王蒙葛稚川移居图 纸本设色

纵139.5厘米横58厘米 故宫博物院藏

作者为中国国家博物馆研究馆员

(编辑:刘谷子)

︱全文刊载于北京画院《大匠之门》㉝期︱

图文版权所有,如需转载,务必注明出处!

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享