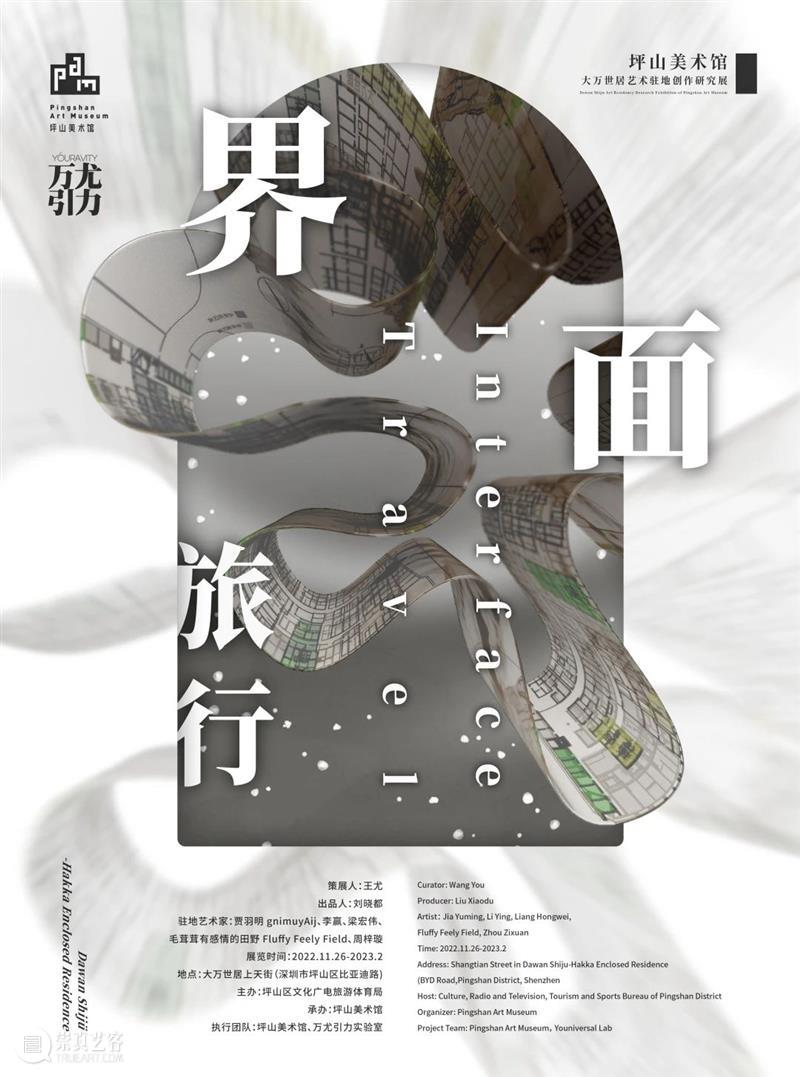

11月26日下午,坪山美术馆首期驻地研究创作展在深圳市坪山区大万世居上天街启幕,五组驻地艺术家的在地作品完整呈现。同日下午,项目的开幕仪式暨开幕论坛在坪山美术馆报告厅进行。

本驻地项目以“大万世居”命名,意在以历史为镜,讨论未来的生存境遇,和从中思考历史-现在-未来的差异。我们希望激活历史意识,在这种意识下萌发对未来的觉醒,让未来、现实与历史同构,而并非将未来居地仅作为单纯的科幻想象。

三个月的驻地期间,策划研究和创作研究不断穿梭于各种时空界面,构建我们之于大万世居的理解和想象。具身在231年前人力建造的生存堡垒中,驻地成员的个人主体意识也不断反馈给大万世居这尊遗世独立,已未有族民生活的精神堡垒里。生存空间的界面、社会关系的界面、文化传承的界面、媒体技术的界面、历史现在与未来的界面等多重界面建构了一张关系网络,而这张网络甚至作为主体已经变成我们以创作出发进行研究的对象本身。界面之力和界面关系前所未有的成为不得忽视的认知对象。

作为本次创作主体的艺术家们,以多学科背景和创作生活经验在此驻扎,延续着突破艺术作品的类型框架、传统创作模式和空间的物理性界限,使用跨语言、跨媒介、跨空间维度的创作本身,也即是在以上界面和象面间旅行。感谢深圳大学文化产业研究院院长周建新教授和深圳鳌湖艺术村发起创始人邓春儒老师作为特邀嘉宾参与开幕,就以上内容形成的“界面”本体,和界面间张力等问题进行探讨,在大万世居的语境之下与我们一同寻找对未来的醒觉。

策展人:王尤

<右滑查看更多现场图片>

·

开幕论坛摘录

开幕论坛现场

策展人王尤:

我们这一次驻地对于坪山美术馆来讲,也是一个不同层面的新的开始。作为坪山美术馆首期驻地,我们更多的也是对青年艺术家的推荐和扶持,以及我们带动青年研究学者的研究工作。所以从这个层面,晓都老师给了青年艺术家,给了我们的研究工作非常多的支持。虽说到现在来讲,我们的创作时间有三个月,但是对于一个研究项目而言依然是非常短暂的。虽然目前作品落地了,可是我们的研究工作还在进行,未来的几个月我们还会进行研究和文献的梳理整合,以及出版等。

这个项目我们想更多的考虑我们的感受层面,不光是历史、文化、建筑,还有我们现在所处的科技的状态,社会的状态和我们心灵的状态等等,包括我们的合作方式。像是在各种界面中穿行,感受界面之间张力给我们的回馈,进而再反馈的过程。虽然这个项目是在一个物理的空间点——一个客家的围屋的院子里去完成,但我们更多把它作为一个入口,希望释放更多想象力,思考,甚至设定未来的构建和呈现。

策展人 王尤

坪山美术馆馆长刘晓都:

最早坪山美术馆得到了这样的一个机会,能够做文物和这种老的建筑的一种活化,在一个大的背景之下,我们怎么能够用艺术介入的方式,不只是展示艺术家的作品,同时也是要给这个区域能够带来新的东西,新的一些活力。这种活力其实对于我们这个区域或者说对于坪山美术馆也是一个特别重要的课题。

所以我跟策展人王尤一起在讨论这样的一个话题,也是一个很长时间的策划,希望让艺术家以更在地的方式,让他们的艺术的这种思想做法和在地的环境空间和它背后的一些这种文化传统的东西做一种冲撞,然后产生出新的东西。那么一方面是活化的效果,同时也特别希望能够让这些青年艺术家有新的思路,介入新的方法甚至是改变。如果有这种改变,对我们来说项目就是有效的。然后这也是我们来推动艺术和艺术家的发展,所以我也是感谢和我们今天参与的所有的人关注这些事,构成了一个不仅艺术圈的交流,更多在社会学以及历史研究领域的交流。我希望我们能够不断总结和研究,不要求是一个完美的状态,而期待有不同的尝试。

坪山美术馆馆长 刘晓都

今天的论坛,我们请了社会学家和业界其他的嘉宾,从这个角度去说,很显然和一般的艺术展览的论坛是不太一样的模式,这种模式我们更多的是说从人文的角度,从社会的角度,去探讨一个族群的话题。族群的话题从艺术家的角度来说是落在了客家围屋的空间形态里。那么实际上可能会形成一个三角关系,比如说人、传统、精神之间的关系。大万世居可以说是一种遗存,但在其中艺术家的观感,他们与客家人的接触,是一个现实的活生生的状态。活的状态在一个标本状态的遗存之中,就有一种介入关系产生。实际上深圳作为一个现代城市,与他的历史或文化间是有断层的,断掉又介入之间,所有的东西都在重建,或是新创造出的。但是实际上我们讨论这个话题是在于怎么能够把这种前城市的文化和传统和现代城市的正在积累的传统关联或者打通,或者说它们能够怎样去互为底色。

深圳鳌湖艺术村发起创始人邓春儒:

坪山我来过好几次,给我感觉围屋特别多。听我太爷爷说过,我们这个族群应该是清朝的时候从河南出发,通过经商逐渐南移,因为当时这边有几个特别出名的古墟圩镇,族人来这边做买卖的过程中跟当地产生了长期交流,慢慢可能觉得这个地方可以呆,在这边讨一个本地老婆,也就慢慢影响了生活习惯,同时哪里有好的资源就到哪里去。就像我8岁离开了鳌湖去市里面上学,因为市里面的教育资源各方面都不错。到大学毕业之后还是带着一种艺术家的思维喜欢到处走,像游牧一样。逐步稳定了之后,我在2006年回到鳌湖,在村里面用一个老学校的旧址做工作室,但是只是做工作室而已,只做跟自己相关的事,创作一些作品。到2012年正式搬回鳌湖的时候,跟我之前往返工作室创作的方式已经完全是不同的了。刚搬回鳌湖村的时候没有人认识我,乡亲们只知道我爸,可能知道我哥和我姐。他们都知道“我们村出了一个画家”这个概念,但不认识我。既然搬回村正式定居了,慢慢就想折腾点事情,从邀请不同的艺术家朋友来村里面租工作室,到开始想要做点展览,做点艺术项目。这种不断发展的思维慢慢促成了持续发生的艺术事件,逐渐形成了鳌湖艺术村后来的样貌。最初的时候,这个地方对艺术家来说,它是一个很新鲜的地方,可以激发他们跟这个地方产生一些关系。

深圳鳌湖艺术村发起创始人 邓春儒

村里面的老建筑群以前的用途就比较简单,基本都是一些收废品的地方,或者小加工坊,或者甚至都没有人用,荒置在那里。艺术工作者们逐渐来了,我们就慢慢用起来。最初其实很简单,就是一些单纯的租赁关系,后来真正重要和有趣的是持续去跟社区或者跟周边的人群发生各种与艺术有关联的事件。一些高校和学院机构也会把研究项目放到这里来,比如深圳大学传媒学院,还有哈工大建筑学院、香港浸会大学等来到这里做一些相关课题,等于说我在建立一个桥梁,把跟艺术有关的关系慢慢链接到在地,也随之产生各种有趣的事情。这样大概过了六、七年,我们这个类似乌托邦的纯粹的艺术社区,随着来的人越来越多越来越复杂,就没那么纯粹了。来访的人觉得鳌湖真是奇特,能感受到这种纯粹,于是自己也想成为一份子,比如一些喜欢喝茶的、搞不真诚的国学的、甚至开农庄的,都想来这边搞个工作室,或者开农家乐。他们很想与艺术为邻,但是实际发生的后果却是用更高的出价把艺术家挤走了,自己留在那里。因为周边大环境在变化,村民也在改变,城市化和通胀为房租的上涨打了掩护,实际上鳌湖的租金上涨速率因为“抢房”的原因远远超出正常。

于是一部分艺术家被迫再次开始了迁徙,我也用自身的资源尽量为他们做好安置。同时这些年以来,鳌湖生产的艺术内容对周边地区的影响也很大,渐渐的,艺术工作者们的身影也在鳌湖相邻的一些村子和社区蔓延。一些朋友找工作室已经不局限于最初的鳌湖老村片区了。这种迁徙实质上映衬了这个客家村落群。我觉得客家文化中很重要的一个层面就是迁徙,这是一个不断流动着的迁徙的文化。人们为了各种原因不断流动,躲避战乱、或者为了发展又去到海外,给故乡留下一个个华侨村,这些空置破败的村落又在当代不断接纳新的迁徙的人群。客家人在迁徙变动的底色下,又是谨守传统、轻易不接受外力改变的一个族群,我们太想固定住一些东西了。当你作为外人来做客的时候,会受到很热情的招待,但当你试图进入内部的时候,又会感受到强烈的排斥。当代艺术家如何介入这种特定的传统的场域,用当代的思维或者艺术的方法,跟这种传统黏合在一起,形成共存,可能是需要不断持续的一场试验。

深圳大学文化产业研究院院长周建新:

艺术对我来讲永远是全新的,尤其是艺术常常以无声胜有声的形式,让我们学者感觉处于一种失语失声的状态。艺术往往能够通过作品把我们想说的说出来,也可以把我们说不出来的也表达出来。作为一个学者,我对艺术是充满欢喜。今天这个活动我觉得非常有意思,通过一种艺术家驻地的创作的形式,以影像、雕塑等不同的形式和手段,对客家族群和文化进行想象和建构。

在大万世居这一有限的物理空间里面,实际上是彰显着对客家族群,当然首先是古老的客家民居建筑以及客家文化的一种无限的想象。通过作品让我对时间和空间、客家的过去,现在和未来,都产生了非常密切的勾连。我认为艺术家们对于大万世居、客家族群和客家文化的理解,是他们的想象、书写或者叙事。那这种对于客家的艺术想象与我们客家文化和客家族群本身的意象有何不同,实际上的客家又是是什么样的形象?如果用学术的话来说,这种形象就是族群意象。客家意象实际上就像一个个马赛克所构成的文化拼图,它是多元的,甚至有时候是矛盾的。

我想讲三个客家非常重要的意象。

第一,流动性。我喜欢用“在路上”来指代客家人这种流动性的意象。在路上,通俗的说就是不断的迁徙,不断在流动,不断在前进,同时也不断处于离散的状态。这构成了客家一个很突出的方面。所以我们现在经常用“新客家人”比喻外来移民,没有说新来的移民是“新广府人”或者说“新潮汕人”。为什么只有说“新客家人”,因为在大家的认识当中,客家人就是一个不断迁徙,不断移民,在不断流动的人群。

第二是内聚性,用学术的话语来讲,就是强烈的族群认同。我举一个例子,客家俗语“宁卖祖宗田,不忘祖宗言;宁卖祖宗坑,不忘祖宗声。”其意思就是说哪怕把祖先留下来的土地田产等物质财富丢了,但一定不能把自己的语言和历史文化丢了。这是一种强烈的文化传承意识,这种内聚性、向心力、凝聚力在客家人身上体现非常的鲜明。我们常用聚族而居来形容宗族的群聚性,我认为具体到客家族群,这句话更准确的表述是应该是“聚而成族”。一个围屋常常不是一次性建成,而是慢慢地逐渐围聚在一起,就形成了一个家族、宗族。所以像大万世居这样的客家民居建筑,并不是一次性建成的。在客家民居建筑的历史上很少有一次性完成,是长时期甚至几代人共同奋斗的结果。另外客家围屋还有一个非常突出的特点,就是祠宅合一,这跟其他族群很不同。客家围屋的核心就是祖堂,旁边是民居。也就是说中间的空间,实际上是公共空间,也是神圣的空间,旁边住的这些房子是世俗的空间,也是各位族人生活的空间。

深圳大学文化产业研究院院长 周建新

第三个是开拓性。为什么客家要不断的走?在迁徙的路上求得自然的生存,在抗争的路上得到社会的生存。在当下,我们要发展,是为了要取得文化的生存,这一切都是为了生存。从不同的阶段,客家人有不同的的追求和使命,所以他们不断地努力开拓、不停地奋发进取。

广东的三大族群广府、客家、潮汕,有很大的不一样。我们可能听过这样一句话:“客家人开埠,潮汕人占埠,广府人旺埠”。这是什么意思呢?客家人擅长开发开垦开拓新地,比如马来西亚的首都吉隆坡,它的开发是以广东惠州的叫叶亚来为代表的客家人所开辟出来的,现在吉隆坡还有一条叶亚来大街,就是为了纪念这些客家人对于吉隆坡城市的开辟。客家人主要是开辟只是去开发,缺乏占领特别是经营的能力。那么这个方面就交给了广府人,交给了潮汕人。因此,可见客家人确实很有开拓精神,但同时又形成了一种保守,所以这个族群实际上是非常多元,甚至是矛盾的。当然不仅仅是客家如此,很多个人和群体本身也是矛盾的。在传统与现代、开拓与传承之间就形成了客家文化很多的特点。这个项目里有好几位艺术家,抓住了客家民居所体现的围这一特征,这也是客家人的封闭保守的观念。长期居住在围屋里,到一个时候就想冲出围屋。所以在某种意义上围龙屋也好,土楼也好,这些传统的客家生存空间,它已经无法容纳客家的发展,围屋再也围不住。于是就处于一种要破壁而出、突围而出的状态,实际上在正是充分体现了客家既传统又现代,既保守又开拓的特点。

这个艺术驻地活动很有意义,所谓驻地就是驻在这个地方,来注重从事创作研究,这是非常有意义的。我非常认同,驻地有很多优势我就不说了,接下来如何把驻地创作活动的创意优势转化为艺术创作的优势,我觉得还有一些工作可以去发掘。我和于长江老师都是学社会学、人类学、民族学的,我们有一个非常重要的方法田野调查,就是强调参与式,也是一种驻地研究。我们不仅仅是要看,不仅仅是要听,不仅是要干,跟当地人互动,最终拿出我们的作品,还要把参与式的驻地研究过程留下来。所以互动是非常重要的,从艺术来讲,一定要有创作对象他们的声音,有他们的思想,这个是至关重要的,这才充分体现了驻地研究的驻地的这一灵魂与核心。

“大万世居”驻地艺术家梁宏伟:

“大万世居”驻地艺术家 梁宏伟

观众在进入到天街区域第一时刻,首先是能直观感受到围屋无处不在的墙壁的,我要是在地上设置镜面,这更使得看着地面的时候也能看到墙。人视角在行走的过程中,视角与镜面的夹角发声变化,逐渐关注到墙面的天际线,同时看到天空。这会是一种比较有趣的体验,镜面映射的是大万围屋与围屋外的环境,目光从天空到围屋内,视角是一个变化的过程,倒影出来的是大万世居的内墙,然后是围屋外面远处居民楼。我不禁会联想,可能在未来远处会有更多的高楼,能进入到这个画面当中,这时候就能发现,装置的存在就能为现场提供一种观察方式。还有一些关于作品的细节,那就是创作过程当中,我是在坪山当地捡了很多的小石头。由于整个坪山这和个地区都在开发,路边、山坡、草丛里都能捡到一些碎石,为了捡起这些石头我从大万世居走到坪山围,还去了周围一些更远的地方。捡了很多大大小小不同的石头,徒手拾起的动作,也成为了作品的一部分……把石头的一侧做切面,就能平放在镜面上,就会获得盆景的摆盘特征,这种陈列感能很轻松通过这种方式获得,这并不是什么复杂的形式,所以我会想更强调自己去找材料捡石头的过程,这也是一个深入地去感受大万世居和坪山的过程,有施工的土地、破败的老房子、长满植被的山坡、小溪河流。我会捡到一些砖头、水泥块、碎石……恰恰是因为周围在建设,才能找到这些丰富的材料。要是在很久以前,大万世居周围都是农田和山坡,那只能捡来些石头和土块。我把这些素材做了综合的处理,最终组合成了一组陈列在地面的盆景。小石块石膏翻模成的小山和客家的麒麟头构成了这个被微缩的抽象景观。观众进入天街,自然而然的会被吸引看向这些肌理细腻的小山,在看到镜面和镜子里的的墙面、天空、远处的房子。

《麒麟》,梁宏伟,装置,尺寸可变

在驻地创作期间我很感慨,大万世居是一个随着历史更迭也不断的成长建筑。宜居的环境决定了客家围屋的选址,围屋早期的面积虽然没有那么大,今天的面貌是一个数代人逐渐积累扩张的过程,周围的环境也会围绕着围屋的发展发生改变,围屋与环境是相互作用逐渐更迭的关系,这恰是能给当下城市发展所遇到的矛盾获得一些启发的。这非传统的镜面盆景,在坪山湿润的环境里,随着时间的推移也会遍布青苔和植物,再继续回归于自然。

“大万世居”驻地艺术家罗森(毛茸茸有感情的田野):

我的作品呈现选择了线上的方式。一方面是因为疫情下人在物理世界关系中的隔阂,人们对事物的活跃和关注度会迁徙到一个在线的空间或社群,这已经成为一个趋势。再一个也是结合大万在地的实际情况,因为目前作为文保遗存下来的大万世居已经没有人居住了,原本住在这儿的人都选择走出了大万,他们事实上都拥有双重身份,一方面是拥有大万生活记忆的原住民,但另一方面,尤其是对于中青年的一代人来说,他们也是这座城市的打工人,是当代生活的极客。这些人对这个地方的感觉,不仅仅是那种传统意义上的“乡愁”的东西,因为他们同时也在遭遇和面对更多来自于今天生活和工作当中的一些羁绊和一些牵挂。

“大万世居”驻地艺术家 罗森(毛茸茸有感情的田野)

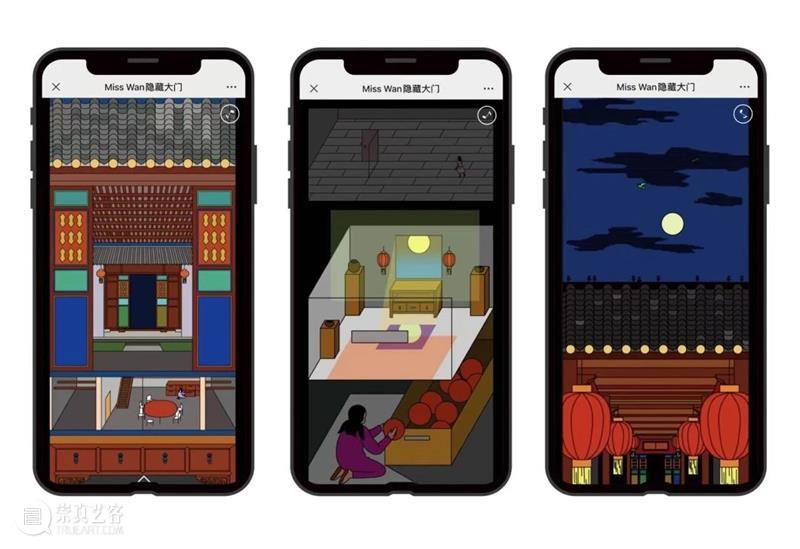

具体到故事的叙事层面,其实我自己某种程度上是受了张艺谋早年的一部电影《大红灯笼高高挂》的影响,而我们的故事其实是从另一个角度,就是我们根据历史事实,虚构了一个原本住在大万世居里面的一位主人公,她差不多80年代末出生2003年搬走后进入都市生活,她发现自己同样也在面对一种困境,但这个背后真正围困她的不是家庭、族权或者所谓封建的那套东西,而是今天的现代社会,这是一种来自现代性的困境。它实际上表现在一系列私人空间的关系上,进一步说是一个人怎么去看待、处理自我关系的问题。线上的呈现方式其实也是在映射这件作品想要传达的主题,就是个体在面临所谓现代性困境的时候其实它并非是基于某一个实体地点,这种困难是极为隐匿的,它无时无刻不发生、渗透在当下的生活,并对我们的生活构成打断。《Miss Wan》这件作品虽然是一系列静态的图像,但是你会发现在这60余幅图像里面其实嵌入了很多隐藏的页面跳转,这形成了多种可能的阅读次序。我想让每位读者能够在这个展览现场之外,在更多身边的生活现场去体验这件作品,《Miss Wan》宛如是一个具身在我们周边,在如今每一个个人世界里牵绕的迷宫。

《Miss Wan:私人时间的探寻》,毛茸茸有感情的田野,数字图像和声音装置,棉布,数码喷绘

扫码观看《Miss Wann:私人时间的探寻》

那么为什么要在针对客家文化的驻地项目里面选择关注私人空间,或者关注个体、自我这样一个事情呢?其实这个我还是蛮感谢我们策展人的,我记得我们这个项目第一期开幕论坛,我们有幸请到了张卫东和刘丽川两位深圳大学的教授,他们都是研究深圳客家文化或者叫滨海客家文化的知名学者。滨海客家建筑不同于我们所熟知的或者一般我们常识理解的江西、福建的土楼,关键在于它们在沿海、相对安全、开放的社会环境以及在后来20世纪社会转型的背景中,“士农工商”得到了更全面的发展。在项目开始的时候,我们通过调研走访了深圳很多知名的围屋,我们发现在滨海客家的建筑群里面,围绕着小家庭生活和个人生活空间的特点是比较明显的。它们和江西、福建的土楼那种只有大家庭没有个人空间,像集体宿舍一样的居住结构很不一样。尤其是在大万,其实最打动我的是在大万世居平时不对观众开放的祠堂上天街后面的那部分,那一片还不是像两侧的那种连排的套间,真的完全是一栋栋带有民国时期风格特点的“小洋楼”。有巨大的窗户还有大跨度的阳台。这些东西是让我意外的,它激起了我对过去生活在这儿的人的一种复合性的想象,就是这些现代性的元素,在当下、历史和未来之间,是怎样真实、具体地在围屋这样一个大的传统建筑形式跟它的文化框架里面去书写一种张力的。它有没有可能能被塑造成当我们在回望历史的透视镜时,引发我们具身化的反思并从中焕发的对未来的觉醒。

“大万世居”驻地艺术家李赢:

大家好,我是李赢,是雕塑《衍金》的作者。听周建新老师在分享他关于客家文化的一些想法时,我觉得他作为一个学者,跟我的视觉语言在形成一种对话。我的作品灵感来源是从一个单个体的建筑,进行扩散繁衍,单元素复制同时产生了小的变化,世居建筑现在看来像一个扩散的迷宫格一样。从我这件雕塑中,能很直观的看到它有着一个个正负卵形的嵌套关系呼应围堡建制,前方一口月牙池塘搭配半圆形的围合建筑,形成了一个东方太极化的形式。它里面所产生的生命的繁衍,生存权欲的扩散,我以雕塑方式,把这些东西视觉化。黄铜表面保留了那些疤痕,有焊缝,还有一些通过雨水或者高温其他的方式制造出来的痕迹。对应当人身处大万世居里,看到的那种铺天盖地那种黑斑、青苔,它是时间的痕迹,它是生存发展、消逝退散这个历程当中的不可磨灭的一些印记。

《衍金》,李赢,雕塑 ,黄铜 ,不锈钢 , 150X150X290cm

在黄铜雕塑后面,有一个投影在里屋的墙上,其实是把现实中主体化的东西,有一个拟向化的镜像化的图像关系对应,就如周老师提到的关于祠堂作为家族精神化、象征性的空间与现实生存空间并存。我的主体黄铜雕塑组代表的现实,投影是想象化的图像,是把现实压缩成了二维图像。大家能从作品中看到繁衍扩散,时间的痕迹,这是我驻地期间的想法和创作之间的联系。

“大万世居”驻地艺术家贾羽朙 gnimuyAij作品:

《这儿就是大万》,贾羽朙 gnimuyAij,数字光栅图像 600mmX900mmX17pcs

“大万世居”驻地艺术家周梓璇作品:

《围墙的围》,周梓璇,影像作品

策展人:王尤

出品人:刘晓都

驻地艺术家:贾羽朙、李赢、梁宏伟、毛茸茸有感情的田野、周梓璇

*按艺术家姓名首字母顺序排列

开幕时间:2022.11.26

地点:大万世居+坪山美术馆

指导单位:坪山区文化广电旅游体育局

主办单位:坪山美术馆

项目执行:坪山美术馆团队、万尤引力实验室

驻地项目相关阅读:

PAM驻地|“大万世居”驻地创作研究项目——走访笔记

PAM回顾|“大万世居”艺术驻地论坛二:“声景的体认和想象”

正在展出

温馨提示

按照最新防疫政策规定要求,即日起观众在坪山美术馆微信公众号预约后,到馆需扫描“场所码”,凭健康码绿码,经体温检测正常后进入场馆。各区域“同时在馆人数”达到上限后实施“出一进一”动态管理。在馆期间,请您全程规范佩戴口罩。

所有高风险区来(返)深人员,抵深前(最迟抵深后24小时内)通过“深i您-自主申报”微信小程序或住所所在社区主动健康申报,并按深圳市出行防疫政策(可通过国务院客户端小程序、深圳市卫健委或i深圳公众号查询)落实相应管理。

敬请大家合理安排参观时间,错峰参观、分时预约、间隔游览。感谢您的理解与支持!

● 坪山美术馆采取限流开放,实行预约进馆制(可线上或现场扫码预约);

● 线上预约路径:关注坪山美术馆公众号-点击底部菜单栏“预约观展”并填写参观信息;

● 现场扫码进馆:在美术馆入口处扫码登记、出示健康码并经测温正常后入馆参观;

● 预约限额、开放时段等信息以预约系统为准;

● 系统提前三天开放预约。

视觉设计|徐翔宇

内容整理|米选萦

编辑|骆昱彤

审校|刘晓都 李耀

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享