本书作者

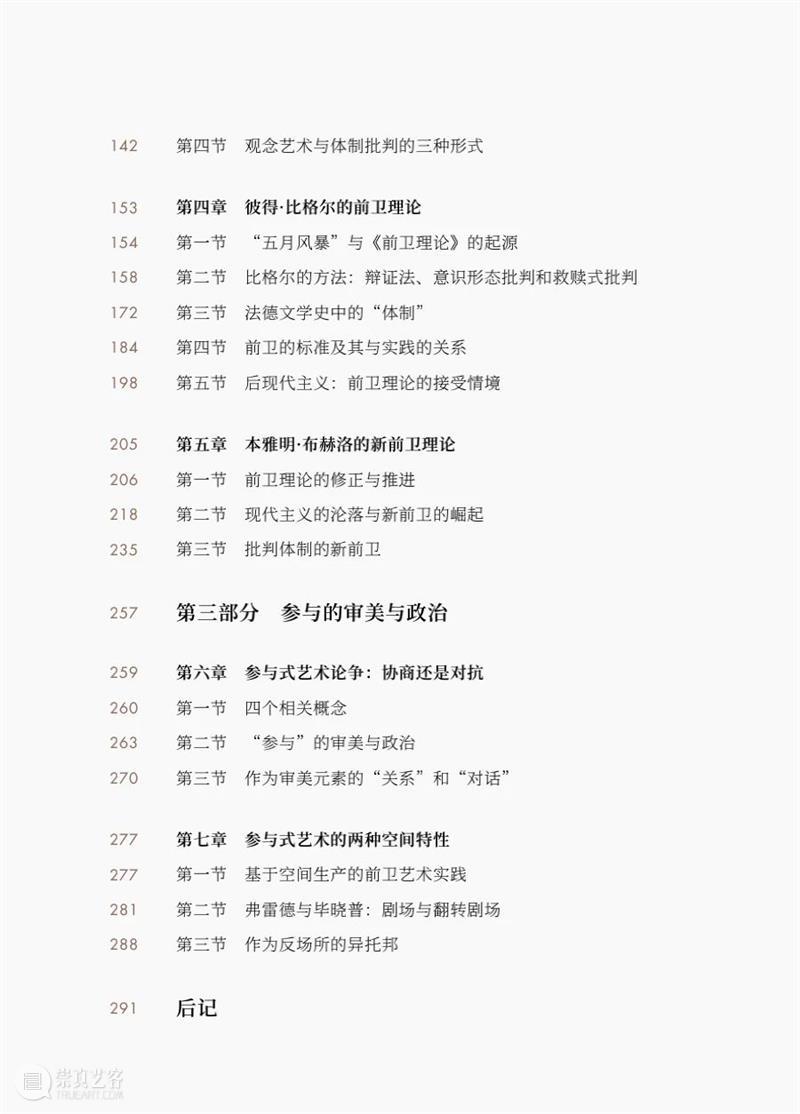

目录

序言

Avant-garde这个西方术语,有两个通用的译法,一为“先锋”,一为“前卫”。汉语艺术理论界和艺术圈、批评界,于两种译法在使用上各有偏重,艺术理论界偏于用“先锋”,艺术圈和批评界,偏于用“前卫”。这种偏重,依于惯习者多;语义上的差别,前者较后者为正式。

大家知道,Avant-garde这个西方术语,词源上起于军事术语,于启蒙运动后期被以隐喻的方式使用于政治领域。依照卡林内斯库的追述,这个术语从政治隐喻转向文化、艺术领域,是在19世纪后半叶。到了20世纪初,“先锋”和先锋派在艺术领域扎根,尽管它仍然在政治词汇里很活跃,但也成为了现代艺术的重要术语。这说明,隐喻是概念跨领域漂移的重要方式,并借由此种漂移,而使一个新领域的某些现象得以概念化。但“先锋”、先锋派这些概念,并非指某个流派。没有哪个具体创作流派,被称作或自称先锋派。而是更多指向了一种艺术上或审美上的激进主义风格,或作艺术的激进方式。就此而言,“先锋”和先锋派这个政治领域漂移来的隐喻术语,即使是在文化、艺术领域,也具有艺术或审美上的激进的审美政治的维度。

国内艺术理论界、批评界和艺术圈早期对该术语的理解,是先锋派、现代主义混用。这也是欧美的共同现象。随着西方先锋派逐渐被理论化,对先锋和先锋派的理解,才展现出不同的面相。就我的观察,关于艺术先锋和先锋派的理论化现象,大致在三个维度上进行:其一,是先锋派艺术家们或可归入先锋派之艺术流派的自我主张。如布列东为超现实主义所撰写的宣言。其二是艺术史家们对先锋派艺术的历史阐释,如保罗.克劳瑟的《20世纪艺术的语言:观念史》。其三是艺术批评理论和现代性研究而形成的先锋派理论。这方面参与的艺术理论家和批评界较多,如格林伯格、本雅明、阿多诺、马尔库塞、福科、利奥塔等等。这方面经典的有比格尔的《先锋派理论》、马泰.卡林内斯库的《现代性的五副面孔》、波吉奥里的《先锋派理论》(偏文学)。前两者在国内早有译本,已成为汉语艺术批评界和理论界理解艺术先锋派所倚重的著作。需要强调的是,这第三个维度在研究先锋派时,有一个明显的倾向,这就是把先锋派纳入审美现代性的视野之下。

就汉语艺术理论和批评界的先锋派理论研究而言,翻译的除了比格尔的《先锋派理论》(高建平译)、马泰.卡林内斯库的《现代性的五副面孔》(顾爱彬等译)外,还有周韵编译的《先锋派理论读本》(2014)。汉语艺术理论界和批评界近年来对先锋派和先锋派理论的研究渐有热度,关注了先锋派与艺术体制、艺术自律以及艺术介入社会等重要问题。这些问题的研究都与上述翻译所带来的知识传播关系极大。

王志亮博士的专著《大众、体制和参与:前卫理论的三个关键词》,与上述汉语艺术理论学界对先锋派理论研究渐热的背景相衔接,是目前汉语艺术理论中难得的较为系统,也最为全面的著述。这部专著的特色之一,是用三个关键词——大众、体制、参与——串联起一部先锋派理论发展演变的三个阶段,即20世纪的30-40年代、50-60年代和70年代以后。尽管可以说先锋派理论的每个阶段都有众多的议题和核心问题意识,这些议题和核心问题需要很多核心词汇来构成理论阐述的基本构架,因此,每个阶段选择一个关键词来展示该阶段的理论风貌,是有风险的。但如果所选的关键词正好能够把该阶段的理论重心和理论的纽结点提振出来,则可以起到以点带面、提纲携领的作用,使的理论阐释有举重若轻之感。王志亮所选的大众、体制和参与恰恰就是这三个时期先锋派理论讨论、论争的核心词。核心词之所以有以点带面的作用,恰恰是因为核心词是理论架构所形成的网格的纽结点,理论的诸端绪都可以在一个核心词及其关系中得到呈现;更进一步来说,现实现象也正是通过诸核心词及其关联而被带进理论的思考之中的。任何核心词的演变,包括其在概念网格中的位置的变迁,都意味着思想的巨大变化。这也就是为什么思想史和理论研究热衷于关键词或核心词的原因。王志亮选择这三个词,也因此给予他的先锋派理论史和问题意识的梳理第二个特点,这就是他不由自主地偏向于对具有西方马克思主义背景或更多从西马方面吸收理论资源的先锋派理论家的阐述。尽管这些从西马吸收理论资源以发展其先锋派理论的理论家们,不一定就可以被归到西马的范围之内,如比格尔,但王志亮由此带给我们的,却是以前讨论先锋派理论时所没有特别予以关注的现象,这就是先锋派艺术以及先锋派理论对资本主义的社会批判旨趣。这样,王志亮的这部著作也就给我们展现了先锋派理论的另外一个图景:围绕着先锋派艺术而展开的理论讨论,其实始终伴随着潜在的资本主义艺术体制与反艺术体制、艺术自律与反自律的双重变奏。也正是在这一点上,使我们能够去区分经典(历史)先锋派和后先锋派。当然,这也再次显示了“先锋“这个词具有的潜在的审美政治的意蕴。此书的第三个特点,是其对20世纪70年代以后的后先锋派理论的梳理,非常系统和扎实,有诸多重要的理论历史脉络以汉语展示出来,如对纽约《十月》杂志上的先锋派讨论、对后先锋派“介入”社会的不同理论脉络的梳理等等,都是非常前沿的,作者引用了大量第一手资料。从上述三个方面观之,王志亮博士的这本著作,应该是汉语艺术理论界关于先锋派理论所一直期待的收获。

从这部著述所蕴含的作者功夫而言,王志亮博士大概是有一些小小的理论抱负的,这个抱负就是使其著作行之久远,并启示读者。我拭目以待后验。

后记

这本书中的第一篇文章写于2010年底。我当时刚到中国人民大学哲学院跟随牛宏宝教授读博士,想早早地确定自己的研究方向,于是尝试性地写了一篇文章《前卫艺术辩证法——比格尔前卫艺术理论的建构逻辑》,投给了《美术观察》杂志,有幸文章被刊用,并在2011年6月见刊。这篇文章后来成为我博士论文写作的开端,也是本书写作的原点。而文章涉及的前卫理论,自然成为我后来学术研究的核心领域。2011年底,我去美国匹兹堡大学的建筑与艺术史系参加博士生联合培养,时间虽然只有短短半年,但教室、居所和图书馆三点一线的简单生活,成为我学术研究过程中收获最多的日子。在美国的半年,我主要集中搜集了美国《十月》杂志编辑和批评家本雅明·布赫洛的相关资料,写了三篇研究他的理论文章,后来这三篇文章分别于2012年和2013年发表于《文艺研究》《美术研究》《美术与设计》。访美期间,唯一的遗憾就是没能采访到本雅明·布赫洛本人。我曾发邮件给布赫洛,而且得到过他的回复。布赫洛在邮件中还问我希望在剑桥市(他当时在哈佛大学任教)还是在纽约市与他见面?但是,当我兴奋地回复邮件之后,便再也没有收到进一步的确认消息。

本书的第二章、第四章和第五章,实际是我博士论文的主体部分,其中部分文字稍作调整,增加了少量内容,其余均未改动。我把博士论文的问题仅仅设定在法兰克福学派的学术传统中,其中彼得·比格尔和本雅明·布赫洛作为前卫理论和新前卫理论的代表,而马尔库塞、阿多诺和本雅明则是前卫理论的源头。这样的行文逻辑,现在看来,具有很大的局限性,远不足以把“前卫理论”的问题论述清楚。毕业答辩过后,记得当时牛宏宝教授曾很严肃地说过,我的这篇论文并未让他满意;美学教研室的吴琼教授也问过我:“你这论文似乎没有写完吧?”参加我论文答辩的高建平教授、朱良志教授、刘成纪教授、肖鹰教授都针对论文提出了意见。老师们的这些提醒和建议鞭策我后来继续从事该问题的研究。

2013博士毕业后,我到河北大学工作,感谢这边宽松自由的教学环境,让我有精力继续从事自己感兴趣的研究。在参加工作的几年中,教学之余,我把前卫理论的问题放到更宏观的现当代艺术史、思想史和社会发展史的上下文中来考察。针对20世纪90年代后前卫理论的发展,我以“关系美学”为核心,论述了新世纪前20年关于“参与式艺术”的争论,我认为这场论争既显示出前卫艺术理论在当代的活力,又预示着该理论最新的发展趋势。这样,我的理论研究不再是单纯的理论史研究,而与当下艺术问题直接关联在了一起,成为我写作艺术批评的理论基础。另外,我补充了20世纪初,法兰克福学派之外的理论家针对前卫艺术实践展开的讨论,这就是“表现主义论争”。这一发生在马克思主义者之间的争论,往往是文学界和哲学界考察的对象,很少被艺术界学者论及,我在此把它作为前卫艺术理论的开篇来讲述,希望能够为读者提供了解前卫理论的新视角。2018年,我分别参加了盛葳博士和李永强博士组织的两次西方现当代艺术理论研讨会。研讨会提交论文的时间期限,恰好促使我进一步完善自己的相关研究。针对会议主题,我提交了关于1968年前后前卫艺术理论发展的论文,这些内容成为本书第三章的基础,相关论文也先后发表于《画刊》和《艺术探索》两本杂志。最后,在2019年夏天,我接受了江苏凤凰美术出版社和汤益明博士的邀请,为译著《在博物馆的废墟上》做审读,这让我提前详细了解了道格拉斯·克林普的后现代艺术体制理论。我也趁此机会,在2020年春,完成了本书最后一篇文章——《道格拉斯·克林普的博物馆批评与后现代立场》——的写作。

本书从开始动笔,到即将付梓之际,经历十年光阴。这里要特别感谢我的博士导师牛宏宝教授。没有牛老师为我敞开理论研究的大门,为我指引学术研究的方法路径,也就没有今天这本书。牛老师外表很严肃,尤其谈到文章的“问题意识”时,严肃性更会升级。记得每次和牛老师谈论文,都会被追问“问题意识”在哪里?每次从牛老师办公室出来,往往感觉自己被无数的“问题意识”附体。现在好了,“问题意识”显然也成为我指导学生论文的核心装备。牛老师内心其实很火热,直到现在,还不时关心我的工作和生活,而且还为我这本拙著写了序言。感谢中国人民大学美学教研室的吴琼教授、余开亮教授、王旭晓教授、张法教授和李科林教授,我从几位老师开设的课程和学术著作中收获良多,这些都或多或少体现在了我的学术写作中。我要特别感谢复旦大学的沈语冰教授。书中所论的关于比格尔和布赫洛的起承关系,我曾多次写信给他,每次都得到沈老师的耐心回复,鼓励我深入该课题的研究。在搜集比格尔相关资料的过程中,我要感谢旅居美国的周彦老师给予的帮助,他从美国图书馆借到比格尔的英文版著作,帮我带到国内,这才让我得以展开相关阅读和写作。

我还要感谢在我们本科和硕士阶段带领我进入前卫艺术领域的高名潞教授和王南溟教授。我硕士毕业后,是高名潞教授推荐我到中国人民大学读博士,也是高名潞教授接收我到美国匹兹堡大学进行博士生联合培养;读本科三年级时,我是在王南溟教授的课上第一次读到了比格尔的《前卫理论》,了解了艺术家汉斯·哈克。

感谢家人的支持,尤其是我的太太马晓辉女士,这本书的写作都是在她的陪伴下完成。2009年认识马老师时,她已在中国人民大学攻读博士,我还是个刚刚毕业的硕士,爱情的力量让我鼓起勇气从艺术学院跨入哲学院读博士。看来,关于这本书的一切,都是从马老师那里开始的。

感谢本套丛书的主编焦兴涛教授,让本书成为一个学术共同体的一部分。感谢本书的编辑张舒女士、金萌萌女士对本书文稿的认真编辑和辛苦校对,让本书得以呈现在读者面前。前卫理论涉及一个庞大的学术研究领域,由于我语言、视野和学识所限,书中一定存在不少讹误,期待能够得到读者的批评指正。

王志亮

2021年6月 于德翰园书房

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享