新写意主义丨石鲁:绝高风骨与至大境界

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

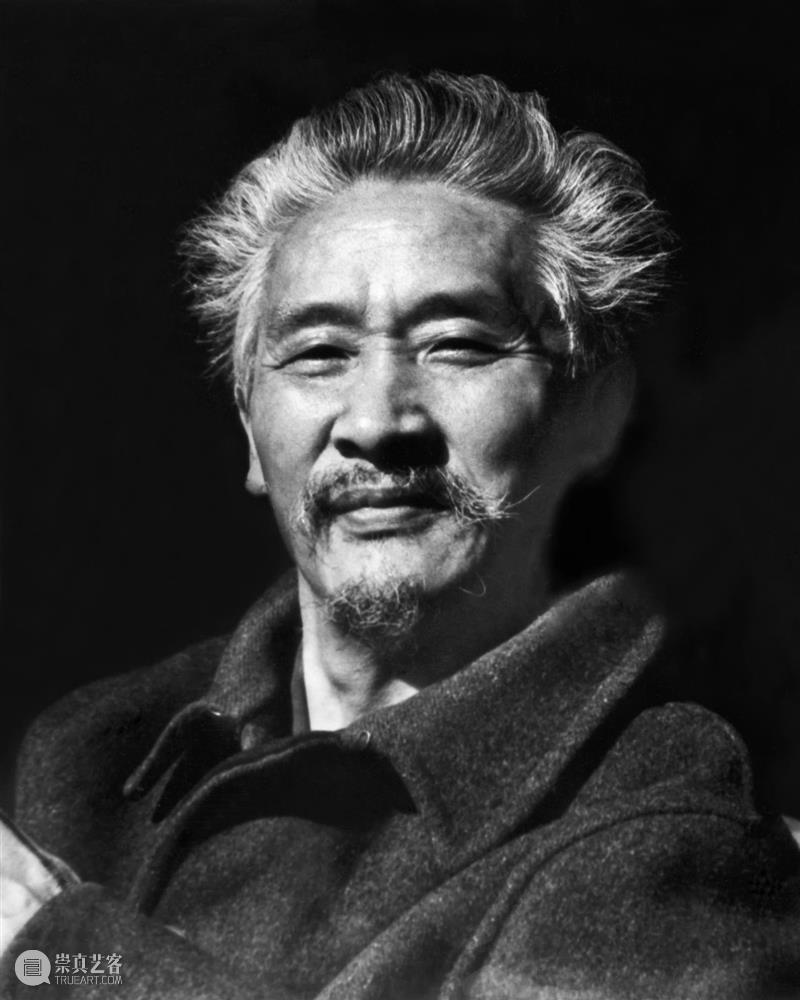

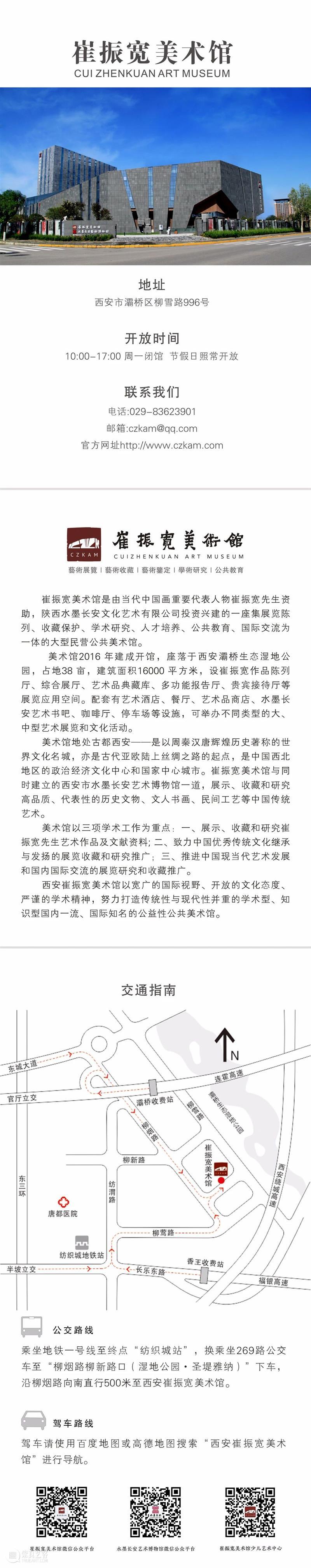

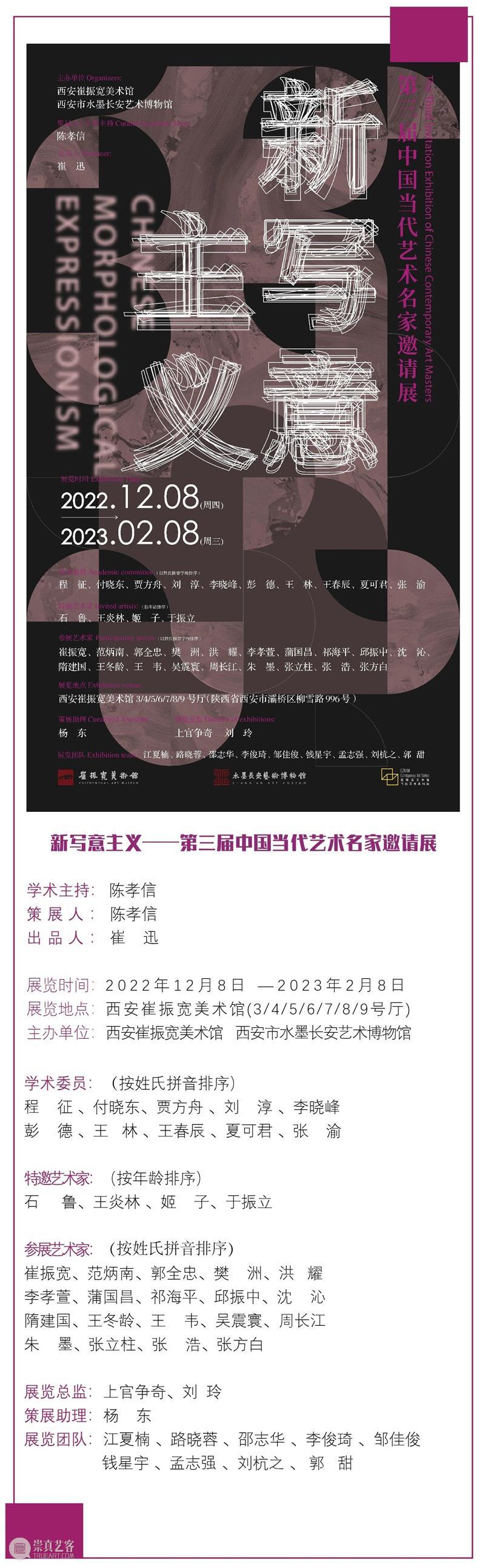

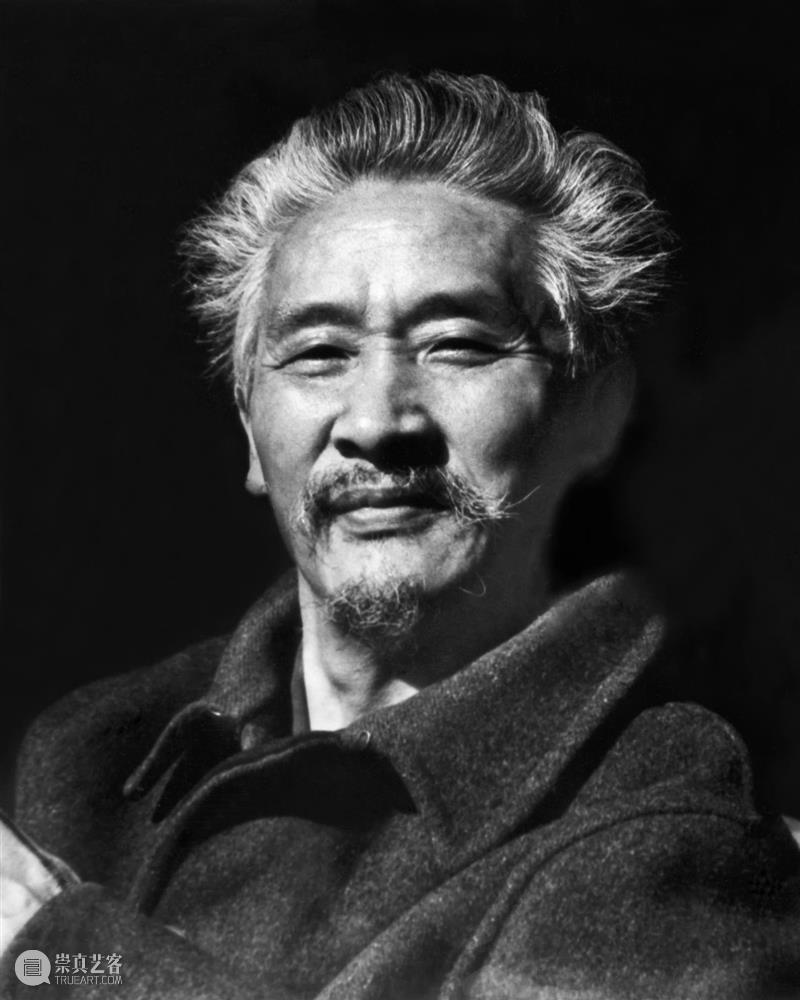

石 鲁,(1919——1982),原名冯亚珩,四川省仁寿县人。曾任中国美协常务理事,中国画研究院院委,陕西美术家协会主席,陕西书法家协会主席,陕西国画院名誉院长,陕西省人大常委,陕西省政协委员等职。1939 年投身抗日救亡奔赴延安,从事木刻版画创作和主编《群众画报》,主要作品《群英会》,《说理》,《打倒封建》等。50 年代任西北美协副主席,兼任西北画报社社长,中国美术家协会西安分会副主席,主要作品《古长城外》,《转战陕北》,《延河饮马》等。60 年代提出“一手伸向传统,一手伸向生活”的艺术创作观点,创作了《南泥湾途中》,《东方欲晓》,《赤岩映碧流》等。并撰写了中国画理论著述《学画录》,创作巨幅历史画《东渡》。70 年代的代表作《华山之雄》,《荷雨图》《黄河两岸渡春秋》等,是石鲁艺术风格又一次变革的体现。中国美术史对石鲁在艺术上的不断探索,不断创新的成就给予高度评价和定位。

绝高风骨与至大境界

——从革命艺术家到知识分子艺术家的石鲁

石鲁的人生与艺术总是和诸多 20 世纪美术的话题交织、缠绕在一起,这些话题包括:艺术与革命、启蒙;艺术与大地、人民、生活;传统与当代;人文理想与革命信仰;人格与艺术等。可以说,在石鲁身上,集中了 20 世纪艺术那些最为炫耀的字眼:启蒙、革命、传统、守成、反叛、人民、生活、理想、自由等,它们彼此以既抵牾又融通的方式交织在一起,让石鲁那颗孤独的灵魂总是充满焦虑与矛盾。现代主义以来,焦虑与矛盾始终是大师级艺术家灵魂的特征,石鲁亦然。正是借助于焦虑与矛盾,石鲁灵魂深处的思考与才华才能喷涌而出,书写出一个天才所能书写的全部历史。

概言之,石鲁诡奇的想象力、造理入神般的艺术高度,正是在人文理想与革命信仰交互作用中产生的。石鲁一生的艺术道路可以大体分为四个时期:延安时期(20-30 岁);西安时期(30-45岁);文革时期(45-55 岁);改革开放时期(55-63 岁)。这四个时期的踪迹,清晰地勾勒出石鲁从革命艺术家到知识分子艺术家的历史进程 ......

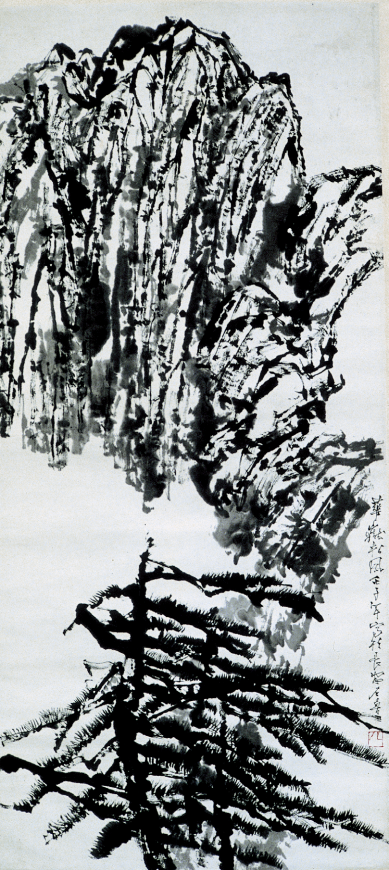

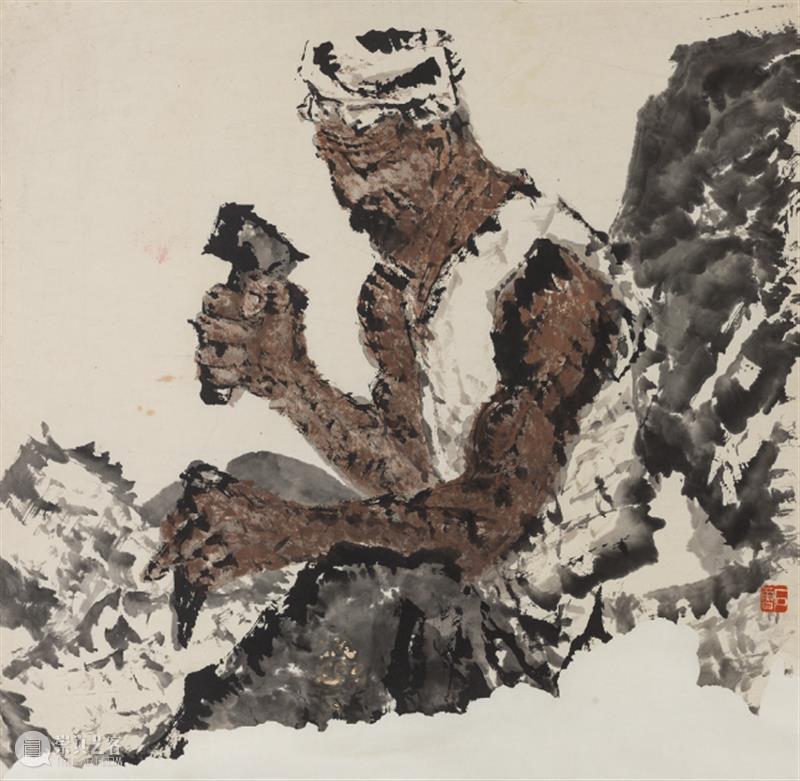

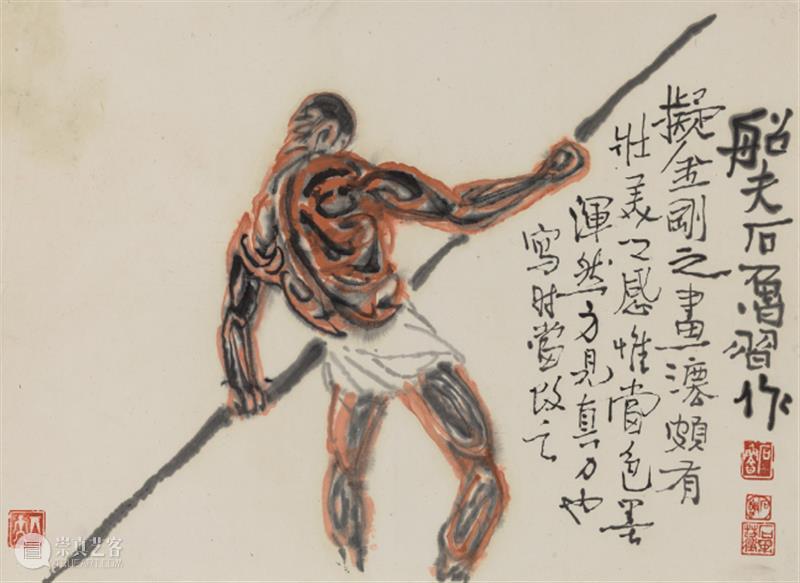

69.5cm×54.3cm · 纸本水墨设色 · 1964

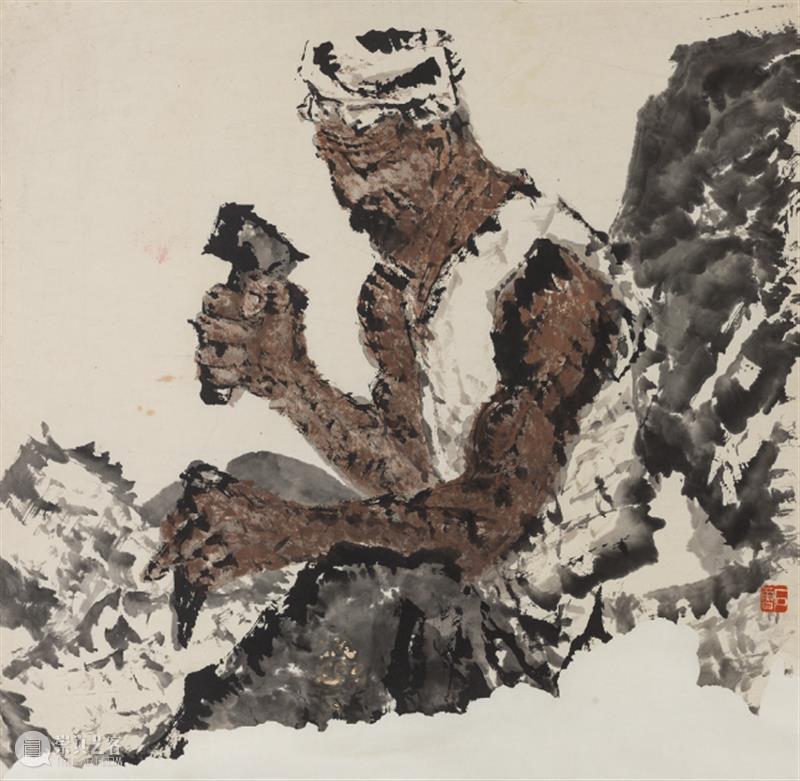

67cm×69cm · 纸本水墨设色 · 1963

50cm×37cm · 纸本水墨设色 · 1963

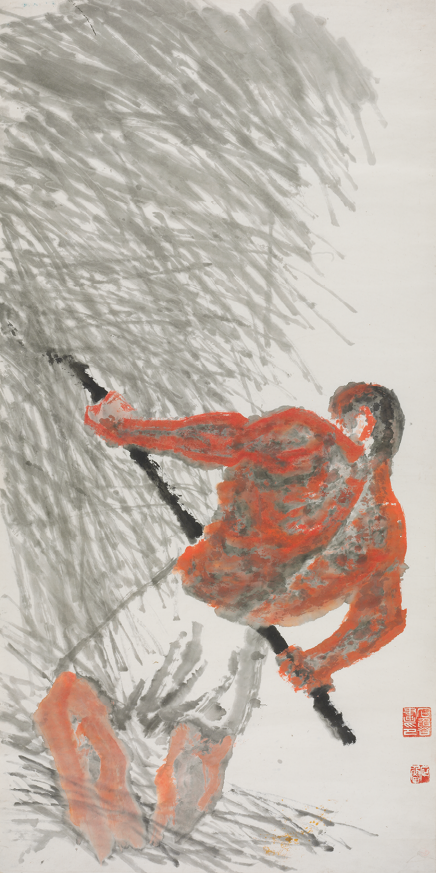

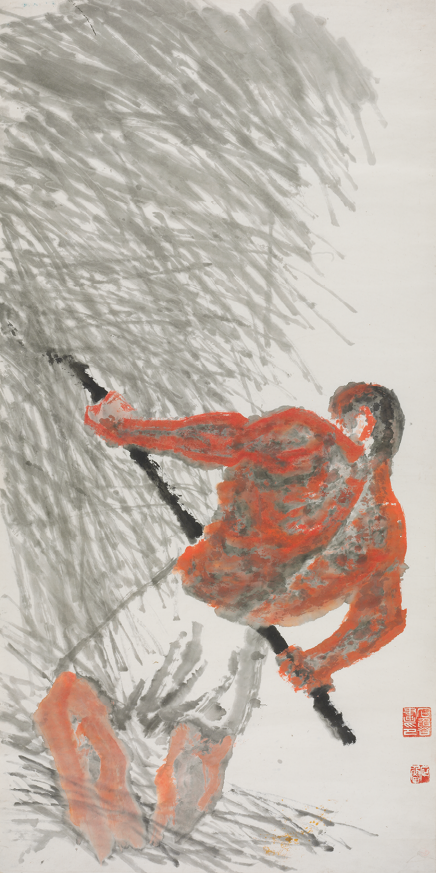

140cm×70cm · 纸本水墨设色 · 1963

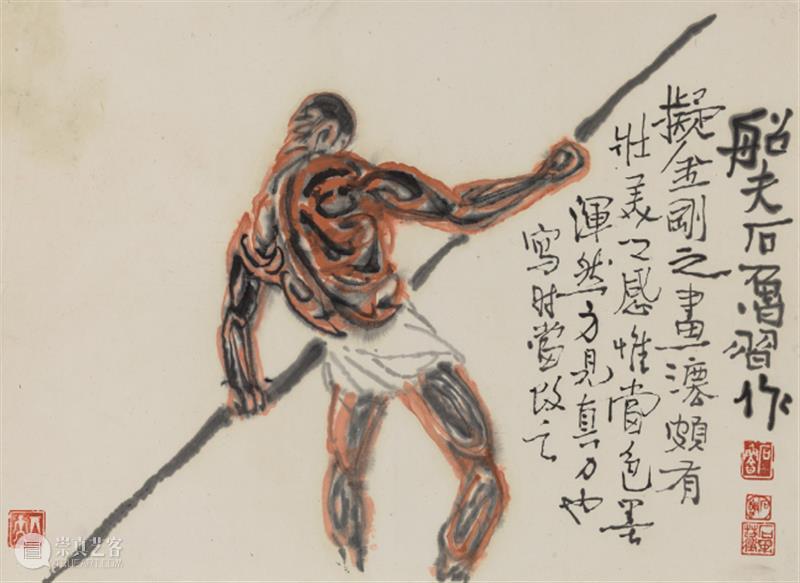

34.8cm×48cm · 纸本水墨设色 · 1964

描述石鲁的人生和艺术,可以用很多宏大、美好的字眼,比如传奇、史诗等。这些字眼,用在别的地方,可能过于奢华,用在石鲁的评价上,则略嫌单薄。事实上,用任何单一的词语来评价石鲁,都显得词不达意。如果非要用一个词来描述石鲁,那么,“传奇”应该是一个不错的选择。石鲁艺术的传奇性在于,他总是善于把那些互不相干的,甚至是矛盾的东西圆融为一个整体,比如:家国的宏大叙事与个人内心的自语,革命的艺术家与知识分子艺术家、现实主义的写实性与古典文人画的写意性、生活与传统,如此等等。上述两者张力所形成的巨大的精神与语言疆域,正是石鲁创作的空间,从这里生长出的力量,将石鲁的艺术推向了史诗般的至大境界。

石鲁人生的传奇性在于,他经历了 20 世纪最为复杂的精神活动与心路历程:从救亡、革命、启蒙、反叛,到乌托邦主义,从疯癫、狂悖、妄想到超越。与传统文人的狂傲相比,石鲁的孤傲与超越是淬过革命之火的绝高风骨。唯其如此,它才能在历史的幽暗处熠熠闪烁出个性的光芒。石鲁留给当代的遗产是什么?答案不言自明:他的绘画、书法、画论留给当代的不是什么,而是一种可以称之为艺术的东西;他的人格留给当代的也不是什么,而是一种可以称之为“大写的人”的人!

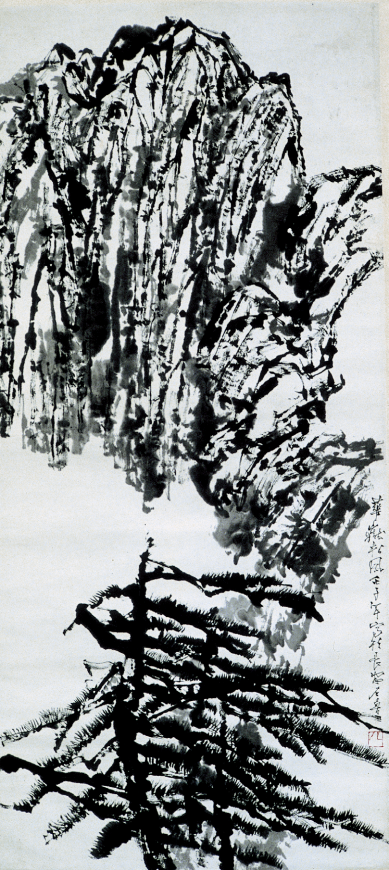

154cm×80cm · 纸本水墨设色 · 1974

137cm×68.5cm · 纸本水墨设色 · 1973

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

分享

分享