观看理查德·迪肯(Richard Deacon)的抽象雕塑作品或许并不如你想象的那般困难,你不必对艺术史中的诸多流派如数家珍,更无需掌握那些用以阐释当代艺术作品的晦涩词句,只要站立在作品面前,无惧地看,像看那些零件之间精妙咬合如齿轮般的现代建筑。

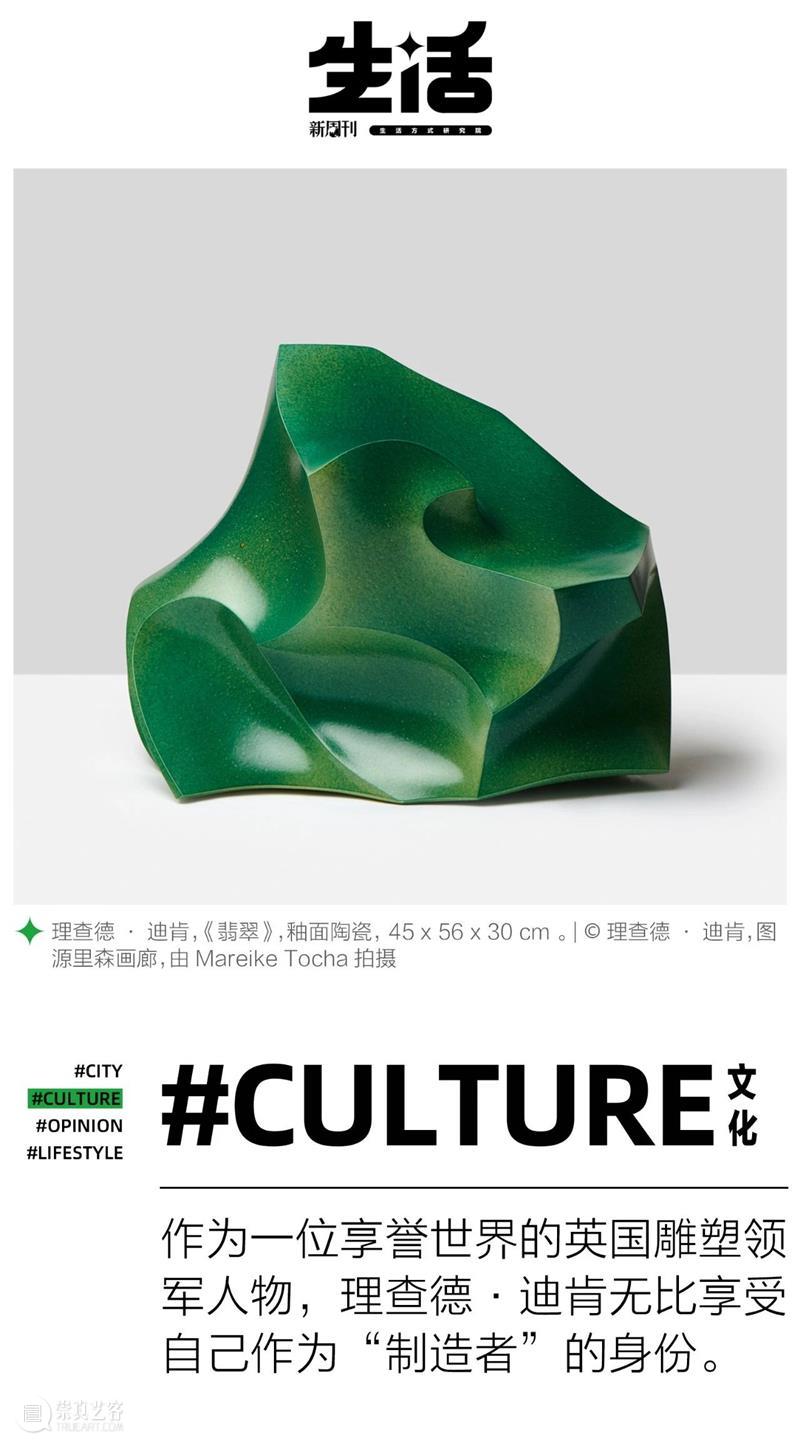

你或许会惊叹于理查德·迪肯对材料的运用是如此的炉火纯青,坚硬的金属经他之手展现出柔软细腻的纹理,致密的木材在他手中可以任意旋转扭曲,柔软的粘土也能因其闪耀的釉面显得坚不可摧。理查德·迪肯总能让材料展现出忤逆其特性的质感,并承载着作品所表达的诗意。

作为一位享誉世界的英国雕塑领军人物,理查德·迪肯无比享受自己作为“制造者”的身份。他认为:“雕塑背后没有意义,意义就在于雕塑本身,也在观众对它们的感知里。在我看来,我并没有雕刻或建模,但我把东西组装起来了——我制造了它们。‘制造者’这个词中也包含了一种我喜欢的‘手工艺’之感,它将我与创作的世界联系起来。”

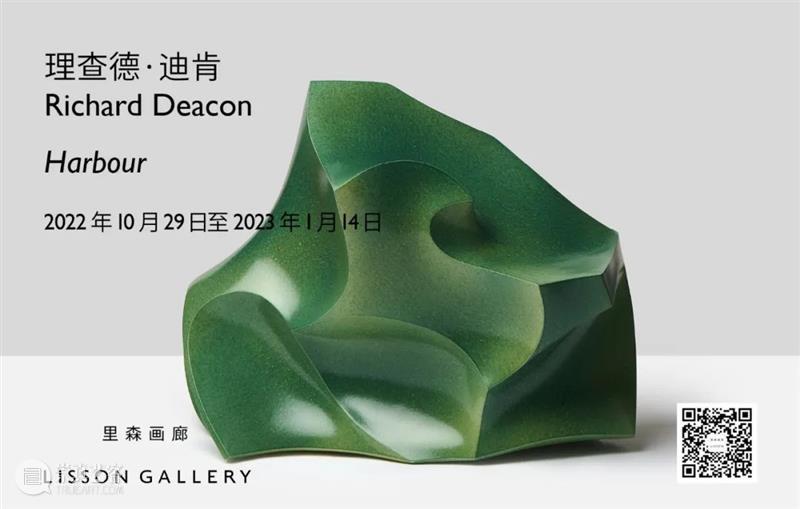

目前,理查德·迪肯的作品正在里森画廊上海空间展出,此次名为“海港Harbour”的展览为艺术家在上海的首次个展。

理查德·迪肯个展「海港」现场图,里森画廊。| © 理查德·迪肯,图源里森画廊,Alessandro Wang拍摄

理查德·迪肯

Richard Deacon

1949年出生于威尔士。曾就读于英国皇家艺术学院与伦敦圣马丁艺术学院,自上世纪80年代以来一直是英国雕塑领军人物。现工作生活于伦敦。

以下为新周刊生活方式研究院对艺术家理查德·迪肯的采访整理。

Q:早在千禧年之前您的作品就已经来到中国做展览,至今为止,您在中国的个展和群展已经涉足多个城市,这些作品和当地的场景之间产生过哪些让您印象深刻的互动?您本人也曾多次来到中国,在这里有什么值得分享的经历吗?

A:我的作品曾在中国北京、上海、青岛和乌镇展出过,我在中国的首次个展是2018年在北京公社画廊,里森画廊位于上海的空间目前正在展出我最新的作品。但让我印象最深刻的还是1999年我的作品第一次在中国展出,那是在北京。

当时我受中远集团委托,为他们位于北京的总部创作了一个名为《四海一家》(Just Us)的雕塑。这个作品是在中国制作的,艺术家隋建国为我介绍了一些掌握前沿技艺的制造工坊,并代表我监督生产。我到中国后也去探访了那些技术水平极高的工坊,尽管它们与我熟悉的工作环境非常不同,但我与工坊的沟通十分顺畅,他们总是愿意尽可能地去理解我的想法。

借着《四海一家》展出的机会我第一次到访中国,并在中央美术学院作了几场讲座,内容是关于1945年以来的英国雕塑史。这些讲座在当时很受欢迎,很快就在互联网上传播开来。1999年互联网远不如今日这样普及,那时我就发现中国的发展很迅速,对当代艺术的态度也非常包容。后来我也多次回到中央美术学院开展各种主题的讲座。

理查德·迪肯个展「海港」现场图,里森画廊。| © 理查德·迪肯,图源里森画廊,Alessandro Wang拍摄

Q:展览《海港》中有一组名为《在海上》的作品,这组新的创作和2021年您在青岛西海美术馆的展出作品之间有什么联系和差异吗?

A:由于英国的封控政策,我曾有一段时间无法进入我的工作室,那时我便用家里现有的纸筒和硬纸板等材料制作了六个模型,通过在模型中填充一种发泡材料的方式使它们变硬。这六个模型是《在海上》(At Sea)作品的基础,其中第一组的三件在西海美术馆展出,其余三件在上海的里森画廊。这两组作品的比例略微不同,在上海的第二组作品略微小一些。最主要的区别是,第二组作品的上层波浪形式是多切面的,而不是直接轧成的,折叠的部分是由波浪的间距决定的。以这种方式做这第二组作品的一个原因是,可以让我在制作前就确定好表面的细节,这样表面的形态塑造就能与主体的制作区分开来。

Q:一直以来您的作品都以“抽象艺术”闻名,您如何阐述作品中“形式”和“概念”之间的关系?

A:从20世纪70年代初的行为作品到70年代中期到80年代中期的雕塑作品,我通常都是以指定数量的材料为起点,有时它们会组合成一个初步形态,一个很纯粹的“起点”。

随着创作脉络的进展和我的经济状况的改善,我开始有意地进行材料的储备,但工作程序基本上是一样的。在20世纪80年代,我开始质疑这个过程,其中明显的变化是,我开始把自己的目光从事物展现出的那些过分夸张的特质中抽离开,因此形成了所谓“抽象”的概念。之后,我便开始使用绘图和模型制作作为描述或规定要制作的东西的方式。这从来都不是一个精确的过程,在制作过程中出现的许多事情都会引起很大的变化,无论是在细节还是方向的层面,甚至是对意图的理解。

因此,我把形式和概念之间的对话解释为一种具有流动性的互动,这种交换发生在整个创作过程中,但在开始时两者都不固定。

理查德·德肯,《亮铜》,釉面陶瓷,45x56x30cm。| © 理查德·迪肯,图源里森画廊,Mareike Tocha拍摄

Q:您似乎非常擅长为作品命名,您的作品是先有名字还是先有实体?它们的名字是否代表了您在创作时的某种态度?

A:确定一个作品的名字是我在创作中要做的最后一件事。创作过程中,我会不时地对自己的意图产生新的更清晰的认识,所以,作品的名字经常会被修改。

雕塑背后没有意义,意义就在于雕塑本身,也在观众对它们的感知里。作品的名字在一定程度上提供了线索,但是这个名字也有可能会掩盖或阻延人们对作品的理解。正是这种时而发生的阻延为作品及其名字之间的对等预留了时间。等式两端的不平衡会引发我的思考,对作品或它的名字进行改动或调整。也有一些时候,我使用一个标语作为创作的引导,而这个标语就被我用来命名我的作品。

Q:当一个想法首次出现时,您想到的它的第一个组成元素是什么?是材料吗?因为您十分擅长运用不同的材料。

A:材料对我来说很重要,正如我之前所解释的那样,它们是我创作的基础。工作过程中我使用过许多不同的材料,虽然我不一定知道我想做什么,但往往一开始就做出了材料上的选择。我所使用的大多数材料都是能被灵活掌握的,无论它们是坚硬容易切割的,还是柔软容易折叠的,抑或是具有延展性可以被塑形的。

有了预选的材料,接下来的一步就是发展和完善整个作品。有的作品是通过解决技术问题而发展的(比如面对一些难掌控的材料时),技术上的变化往往会产生意想不到的结果;有的作品是我发现了自己感兴趣的特定工艺而发展的;有的作品是因为我发现这样的材料可以用于制作某种特定的东西而有了进展。比如,我在2000年开始认真从事陶瓷的创作,那时我尝试了粘土、陶土等各种耐火材料和不同釉料。这种过程和想法的互相交织,大大扩大了创作的可能性。

理查德·迪肯,《在海上 #3》,不锈钢,72 x 123 x 64cm。| © 理查德·迪肯,图源里森画廊,Ken Adlard拍摄

Q:您曾说自己是一个“制造者(fabricator)”,这是否暗含了您和材料、作品之间的某种关系?

A:1983年,当我试图描述我的创作手法时,我第一次使用了“制造者(fabricator)”一词。在我看来,我并没有雕刻或建模,但我把东西组装起来了——我制造了它们。这个词中也包含了一种我喜欢的“手工艺”之感,它将我与创作的世界联系起来。然而,文字很狡猾,“制造者”有其他含义,它也可以被理解为“杜撰者”,如同那些捏造或编造东西的人。我已经开始欣赏这种文字游戏——“制造者”的异义难免削弱艺术创作,即简单真实陈述的观念。

Q:您的一组釉面陶瓷作品以另一种材料为名。您是怎样构思它们的?这算是内容和形式之间的一种对话吗?

A:这组作品的名字其实是对外观的说明。对釉面陶瓷材料的使用是一个相当实验性的过程,它能让人联想到其他材料的效果有点出乎意料,但我确实认为这种相似性——或看起来像——与关于再现的思考有着有趣的回响与互相叠覆。其中有一件名为《皮革》(Leather)的作品,当我为它命名时哼唱起一首地下丝绒乐队的歌曲,歌词中唱道“闪闪发亮的皮革靴子”,我猜这就是我想要的名字了。

Q:您一直在伦敦工作和生活,近年来那里的艺术环境发生了什么重要的变化吗?

A:2015年10月,我在中央美术学院举办了两场讲座,题目是《伦敦呼唤》(London Calling),这是对The Clash乐队的著名同名歌曲的致敬。这两场讲座分别是关于1995年至2015年和1970年至1980年两个时期的伦敦艺术场景,1970年至1980年我刚刚在艺术界崭露头角。这两个时间段内,伦敦的艺术环境中存在鲜明的对比,我按照倒序来表达这些内容,以反驳两个时期间的因果关系。

1970–1980年的伦敦艺术几乎是地下的,几乎没有任何经济活动,但实际上却异常活跃,如果你知道可以去某一地方看的话,就可以顺藤摸瓜出其他场所。但对于英国来说,1970年代是动荡的十年——油价危机引发了全球性的经济衰退,通货膨胀飙升(高达20%),经济上的负面影响一度使英国陷入瘫痪。然而,混乱和不确定性为艺术家创造了在废弃空间和社会结构裂缝中工作的机会。

而1995年至2015年这段时期非常不同,当代艺术开始成为主流文化的一部分,从一种地下文化爆发成为公众意识。艺术市场迅速增长,新机构和画廊迅速成长。从我的角度来看,伦敦也许是世界上当代艺术最具活力的城市——我会将这一时期的伦敦与1890年至1910年的巴黎或1940年至1960年的纽约相提并论。我感到非常荣幸能够目睹并参与到这一非凡的发展历程中。但经济的繁荣对于当代艺术的发展也产生了制约,通过不断上涨的房地产价格,使得年轻艺术家很难找到或负担得起他们的工作室,这使艺术界与其基础脱节。

理查德·迪肯个展「海港」现场图,里森画廊。| © 理查德·迪肯,图源里森画廊,Alessandro Wang拍摄

Q:创作之外,您的日常生活是怎样的?您会经常去参观世界各地的画廊或者美术馆吗?

A:我确实喜欢参观博物馆、美术馆和历史名胜,但我还热爱很多其他事情——和家人一起享受时光、散步、看书、园艺、观鸟。当然,我的职业也使得我能够到处旅行,我充分利用了这一点去扩大自己对于这个世界的认知。这实在太棒了。不过在过去的这段时间里,我不能经常旅行,好在我有很多经历可以去回忆。

正在展出 | 里森上海

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享