吴让之(1799一1870),仪征(今江苏扬州)人。原名廷扬,字熙载,后以熙载为名,字让之,又字攘之,号晚学居士、方竹丈人等。晚清杰出的书画、篆刻艺术家,其中以篆书、篆刻的成就为最高。

吴让之刀法承邓石如,以冲刀为主,同时在实践中又参入切刀,用偏斜之刀背而成披削浅刻,因线而异,综合运用,使转自然,能充分表达笔意,坚实得势,立体感强,生动自然,内涵丰厚而又富有神韵。吴让之的篆刻艺术,既是学习邓石如的一个典范,更是独领风骚的一个高峰。他篆刻中有许多技法具有发蒙意义,其后的吴昌硕、黄士陵等,都从中汲取了丰富的营养而成为一代大家,这也足以证明吴让之篆刻的艺术价值之所在。

中国传统篆刻艺术,是一处充满生机、蕴藏着无限丰富的形式美的宝藏,有待我们去深入开采,深入研究。为此,我们开设“篆刻讲堂”栏目,与读者分享西泠名家篆刻及其章法等相关知识。

让之篆刻章法的主要特色是善安排、近自然,既照顾到字法的妥帖,又能使整个印面揖让有致,统一而富有变化。而要达到这种效果,吴让之是以字的笔法与刀法为主,使文字点画的长短、收放、聚散等姿态处于合情合理的规模之中。概而言之,是使全印一字乃至数字,均能团结一致,气脉贯通。

吴让之篆刻章法特色的具体表现,可归纳为疏密相映、平中寓奇、穿插自如、动静合宜。现结合印例,介绍如下。

四、动静合宜

动与静是一对矛盾。吴让之篆刻作品中,总的感觉是动的成分较多,而动的产生,也是与静的对比的结果。因而,学习吴让之的章法,既要掌握动的形态,更要掌握动静相配。动静合宜,也是吴氏章法的重要特征。在其作品中,有的是以局部笔画的动感来制造效果,有的是以全字的动态来营造氛围。而静态的笔画和字形则与动态的字形和笔画相比较而存在。

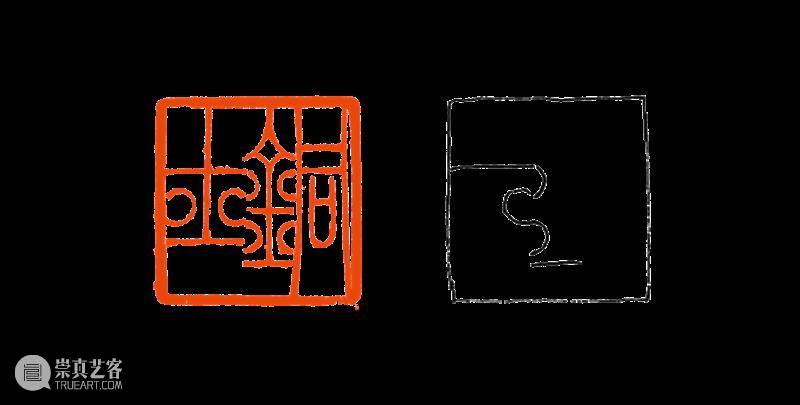

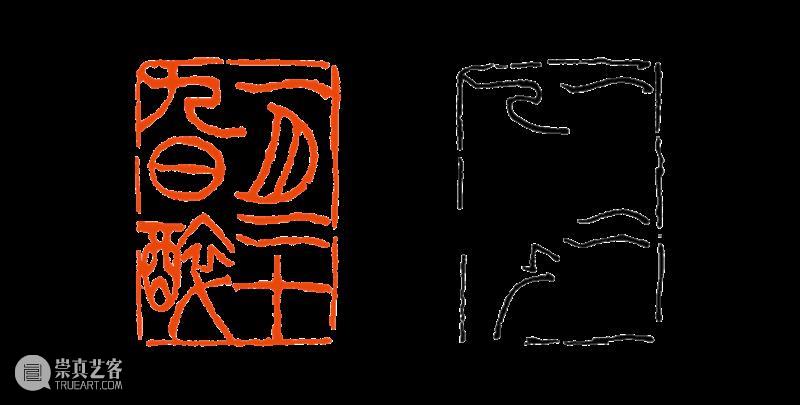

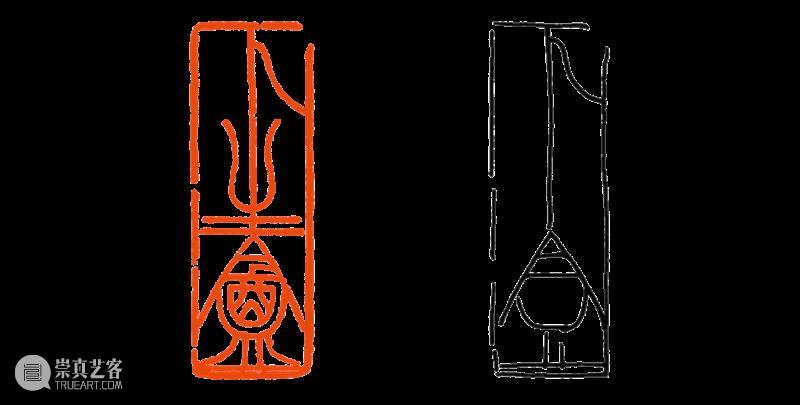

如“铜士”一印,是以直笔与弧笔构成。平直之笔显静态,而弧笔的角度很大,显示出动感。由于“铜”字与“士”字交接处的弧形的衔接,又将两字合成了一个有机的整体。

铜士

“汪氏八分”一印,主要也是以局部笔画的动,来映照全印的静。动者如“汪”字的水部、“分”字的八部,呈对角呼应。相对而言,“氏”字和“八”字,则显得较为平静。在笔画形态上,其动态的大小有很明显的级差变化,以“分”字的八部为最活跃。从用刀上来考察,则以“八”字的运刀最为爽利,速度较快,刀感最强。大静之中有大动,是为妙处。全印中有两个“八”。作为文字的“八”,其形为静,其质为动,而作为部首的“八”,则正相反。

汪氏八分

“一日之迹”,是以动态的笔画构成全部的格调。其中“一”“日”“迹”三字中的钩曲是动态之笔,而“之”字是静态的。从具体笔画来看,横的钩曲与竖的直画形成一种对比;从字形来看,则有方圆的对比(如“日”字的圆形与“之”字的方形)。

一日之迹

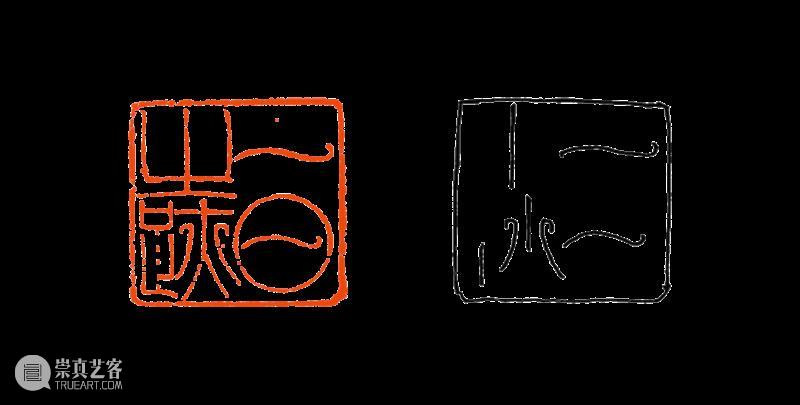

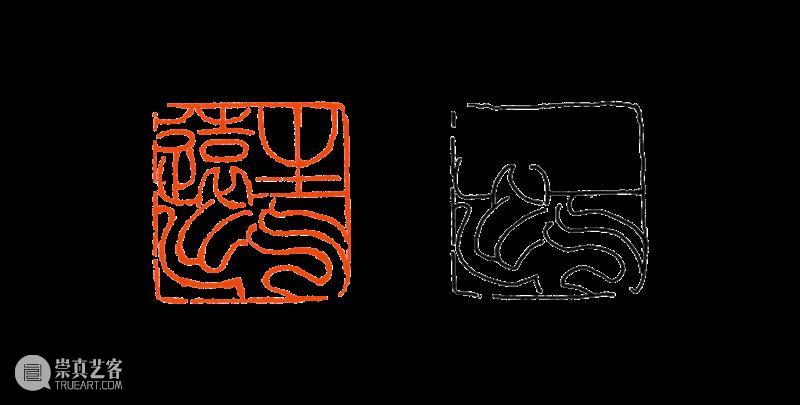

“日慎一日”在章法上也有异曲同工之妙。“一”字与两个“日”字均属动态,而“慎”字属静态,但是,静中孕动,又使全印得到了有机的联系。

日慎一日

“十二砚斋”印中,“斋”字比较静,“砚”字的动感略大,而“二”字在全印中动感最强,“十”字的两笔为一静一动。全印动势呈中、大、小、平的程度分布。

十二砚斋

“一月二十九日醉”的动静安排显得有节律,以一动一静的状态交替出现,如一呼一吸、一阴一阳,所以从全印来看是属于稳定的格调,在动与静的对立统一中取得了平衡。

一月二十九日醉

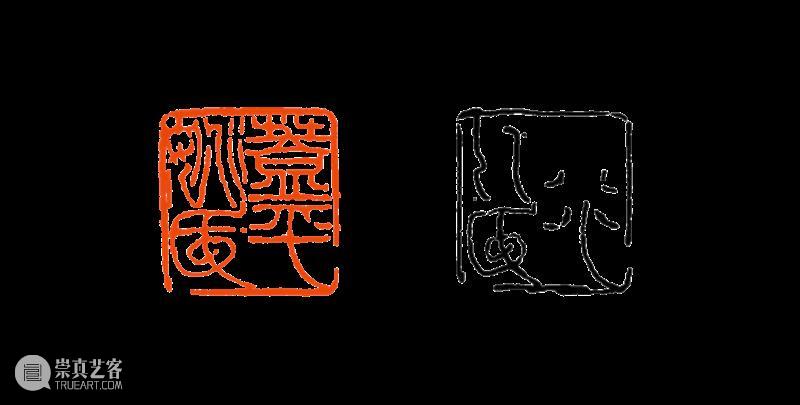

“盖平姚氏”的动态分布依次为静、中、小、大。其中“盖”字最为安静,而“氏”字则最具动感,两者呈对角对比,对比的内容除了动静的因素外,还有疏密的对比。“氏”字的蟠曲笔画主要是为平衡疏密关系而处理的,在用刀上,“盖”“姚”“氏”三字多用冲切相间,“平”字多用冲刀。

盖平姚氏

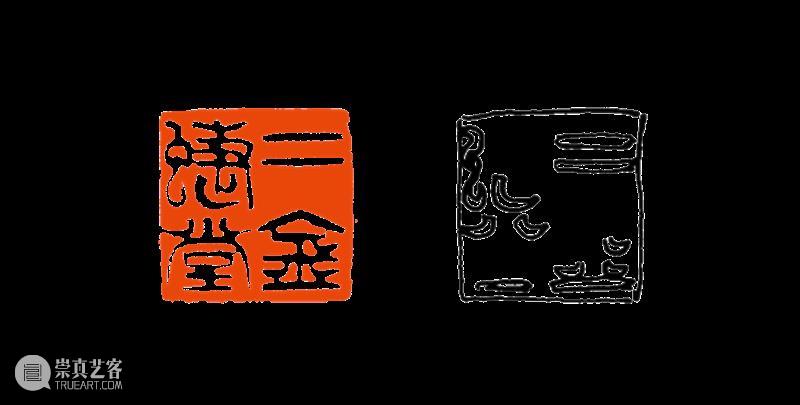

“二金蝶堂”白文印,“二”字为静态,其余三字均略有动势,全印呈一静三动的章法,其实也是直笔与短折的对比结果。在用刀上,均以冲刀法为之,但在一些转折处,用刀能流转自如,不露圭角,充分表现出运笔的轻松和字法动态的自然。

二金蝶堂

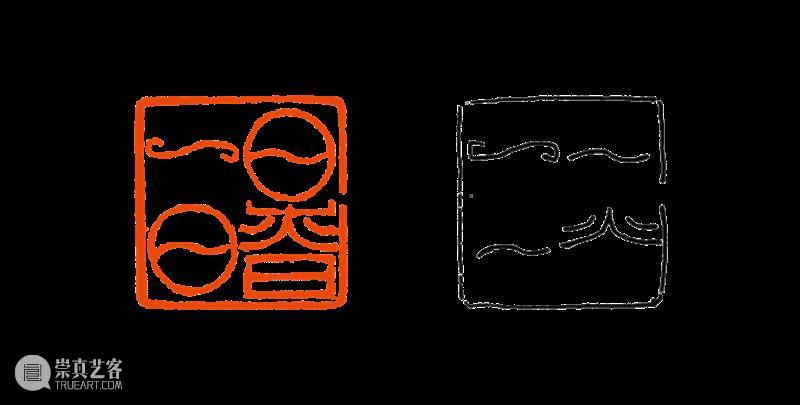

“生气远出”一印,相对而言,有上静下动之特点。“气”“出”两字作侧势布置,有躁动感,如地气涌动,有随时喷薄而出的势态。

生气远出

“卜生盦”则是上动下静,造型别致,富有画意。“盦”字稳如屋,“生”字如祥云缭绕,而“卜”字如幡帜,有随风飘动之感。“卜”“生”两字几乎相连,中线犹如旗杆,全印如深山古庙一角,意趣盎然。

卜生盦

编辑:许齐、陈榕、徐悦哲(实习)

推荐阅读

◎ 六集纪录片《西泠印社》喜获第27届电视文艺“星光奖”优秀电视纪录片奖

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享