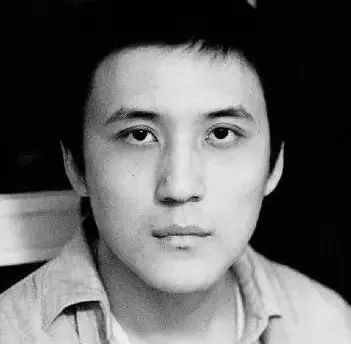

年僅29歲的青年電影導演胡波死的時候,上吊在自己位於東五環居住的大樓裡的樓梯間。據說他只要有悔意,腳很容易找到著力點,隨時收手,但他沒有,可見他不回頭的決意。

這是2017年10月12日的事情,一年後,他的首部劇情長片《大象席地而坐》在金馬影展上與觀眾見面,得到金馬獎觀眾票選最佳影片獎,並一舉入圍了劇情長片、男主角、新導演、改編劇本、攝影、原創電影音樂6個獎項,侯孝賢觀影後讚嘆:「非常厲害,比我們年輕時拍的電影還要好!」將近4小時片長、一場一個長鏡頭的獨特風格,刻劃自私自利的社會、網路人際的霸凌、一團破爛的生活、壓抑而沒有出路的未來,傳達出胡波眼中所見的荒蕪世界。上台領獎的是他的母親。

他們的老家在山東濟南,胡波去世後,製片公司冬春影業同意把版權「捐贈」出來,目前4小時長度版本的版權,在胡波父母手裡。一開始,沒有人知道胡波的死因。一個月前的9月3日,他在自己的微博上寫下這段文字:「這一年,出了兩本書,拍了一部藝術片,新寫了一本,總共拿了兩萬的版權稿費,電影一分錢沒有,女朋友也跑了,隔了好幾個月寫封信過去,人回『噁心不噁心』。今天連螞蟻微貸都還不上,還不上就借不出。關鍵是周圍人還都覺得你運氣特好,CTMD。……之後的幾年還得攢錢,把自己第一部電影版權買回來,兩輛超跑錢,以拍藝術片的收入來看,不去販毒很難做到。」

劇本和電影的拍攝都不是最難的事兒,難的是電影拍完後,製片方和導演起了嚴重的意見衝突。媒體報導,胡波曾經被威脅「隨時都可以換導演」,甚至是不讓他署名導演。剪輯階段,胡波早已決定,這部電影是由一場戲一個長鏡頭串連而成,四小時長度是必然的結果,但製片方認為這對市場挑戰太大,堅持讓他剪成兩小時片長的版本。胡波剪了,但剪完後,他卻決定不做了。他打算向冬春影業買回四小時的版本,但對方開價350萬人民幣,對於初出茅廬的年輕導演而言是個天價。根據媒體報導:「6月27日,冬春影業向胡波發送違約行為溝通函,『提出損害賠償請求』。幾天後,冬春影業向胡波發送第二次溝通函,直接要求解除導演聘用合同。」意即除了劇本創作的署名權外,他被剝奪了導演、剪輯、版權的權利。至此,胡波一年多來的心血等於是沒了。

胡波的一名北京友人接受訪問時說,他在出事4天前,與胡波一起喝酒聊天,當時談到了死亡:「以後我的墓碑上要刻一個吊死的人。」胡波說:「反正活著也沒什麼好事,就是像工具一樣,寫作、拍電影。但創作本身是去經歷幾何倍數的痛苦。」

胡波重考3次才考上北京電影學院導演系,畢業後反而先寫起小說,因為相較於電影,這是一個安全、自由度高的創作形式,他出版過小說《大裂》、《牛蛙》,2014年還參加過金馬電影學院。他的文字黑暗而陰鬱,王小帥曾經評論:「他的故事和文本散發出一股迷人和離奇的氛圍,那種空氣中瀰漫的失落和傷感不用影像,文本已經抖落了出來。」可惜賞識他的前輩最後與他反目。

胡波也是一個對自己的創作特別執著、不願妥協的人。據說念北京電影學院時,他的畢業短片被老師批評太過文藝,他仿照韓國電影工業的類型片模式拍了另一個,一家電影公司看了以後邀請他當商業片導演,他拒絕了。他不願意妥協。創作是他對這個世界不服從的表達。

《大象席地而坐》的演員章宇在悼念胡波的文章中如此說他:「穿件純白T,白鞋,淺色仔褲,還騎那輛白色破踏板兒,長頭髮收拾得挺乾淨。那天北京下了陣雨,他說他路上被淋了。我們就樂。胡波笑起來特別舒服,他笑得也多。嘴上也愛操別人的媽。」他拍了一張胡波在拍攝現場坐著抽菸、等待光線的照片,看起來充滿希望。

孤獨的他心裡有一個洞,就像《大象席地而坐》裡的韋布,想替朋友出頭,卻被人一腳踹倒,站起來、又被踹倒,再站起來、再被踹倒…。因此只能把希望寄予遠方,電影最末,主角在一片黑暗中下了汽車,踢起了毽子,一下、兩下、三下…,遠方傳來象鳴。

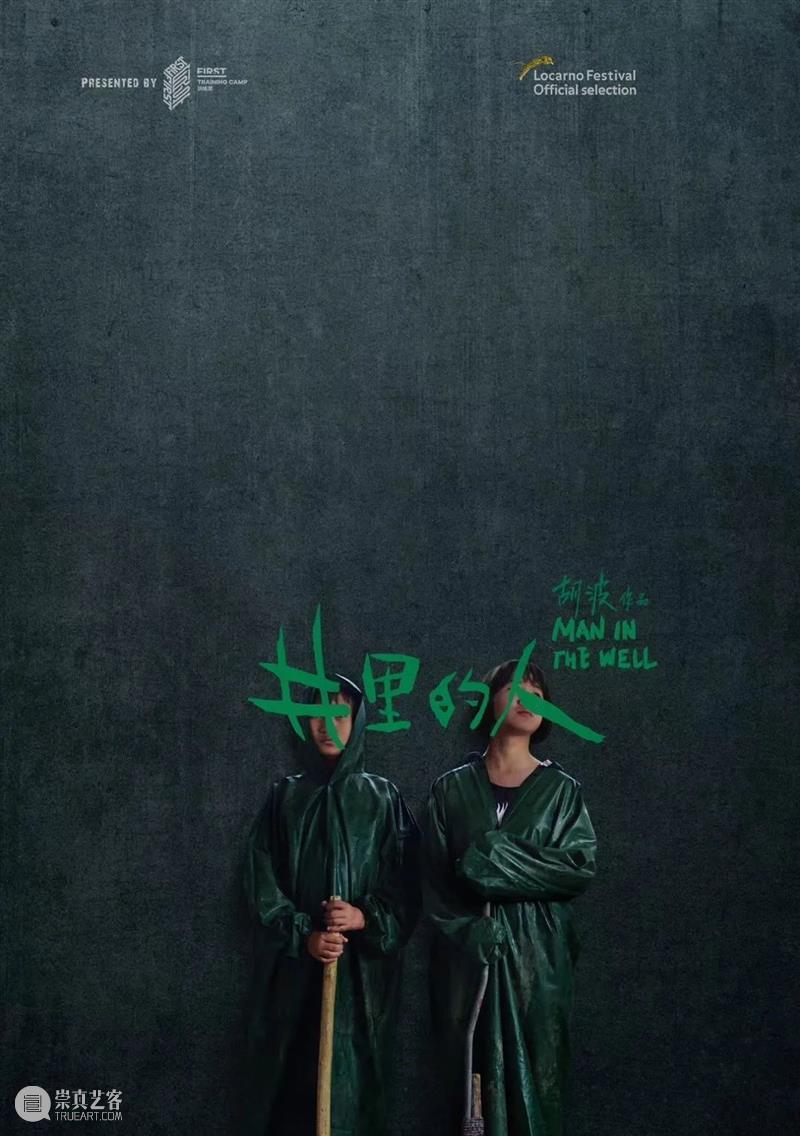

原文出處:https://www.mirrormedia.mg/story/20181117pol001/2023新年伊始,我们将在厦门带来胡波导演5部短片组成的短片集,以纪念这位对华语影坛带来深远影响的杰出作者。此次展映的短片创作于2012到2017年之间,跨越了胡波在北京电影学院读书的学生时代到其去世前三个月。这些短片或存在瑕疵与青涩之处,但依然呈现出强烈的作者性,贯穿着胡波长期关注的一些母题,也展现了他尝试不同影像形式、探索自我风格的过程。《到科尔多瓦》完成于2011年秋季(大二上学期),是胡波的第一部剧情短片,也是一部纯粹的个人创作。影片筹备期不到两周,拍摄时间仅有2-3天,由非职业演员演出,制作成本在五千元以内。片名取自西班牙诗人加西亚·洛尔卡的《骑士之歌》,《大象席地而坐》中“远方”的意象在这里已经出现。《到科尔多瓦》也是胡波大学时代作品中最满意的一部。《夜奔》和《远隔的父亲》先后创作于2013年冬到2014年春,是胡波在北京电影学院的毕业联合作业。两部短片几乎同时推进,半年之内完成,成本均在10万元左右,也是五部作品中成本最高、摄制组规模较大的创作。为了获得拍摄毕业联合作业的名额与来自学校的资金、设备支持,胡波选择了类型化的叙事与影像风格——这也与他对作者气质类型片的喜爱(如科恩兄弟作品、韩国犯罪片如《杀人回忆》等)有关。这两部短片展映后,得到了来自学校、同学及业内人士的肯定,《远隔的父亲》还获得了澳大利亚金考拉国际电影节“最佳短片”。亦有影视公司联系胡波,邀请他参与商业类型项目,但都被胡波拒绝。可以确定的是,胡波本人并不认可这两部作品——它们证明了他拍摄商业类型片的能力,但也让他更加确定自己想做的并非此类作品。即便如此,我们也依然可以在这两部作品找到一些被延续到《大象席地而坐》的元素。在胡波的故事里,人物行动或许是由某个戏剧事件触发,但其行为却往往是无目的的——他并不倾向于讲述一个实在的、人物动机具体明确的、闭环叙事的故事。他曾谈到:“戏剧性的叙事节奏有着清晰的节拍,当下的读者或者观众对这种节拍和控制节奏的另一因素——信息量——都有需求。节拍和信息量的设计产生了阅读和观影快感,但我排斥这种设计和设计带来的引导。我觉得最有魅力的是事件和事件中间那漫长的空隙,回忆与当下的留白,情节发生后那深不见底的空洞,这些对我的吸引力远大于只是叙述情节。有时候连续的跳跃更好,有时停滞下来更好,有时干脆略过那些戏剧点。” (见胡迁,《访谈:文学是很安全的出口》,收录于《远方的拉莫》,译林出版社2018年版,第296页。)胡波的创作常常是画面先于故事。《远隔的父亲》筹备期间,胡波和范超从秦皇岛到葫芦岛,一路沿华北最北端到东北最南端的海岸线堪景。彼时正值隆冬,海岸线结了冰,巨大的风车在海风中缓缓转动。那一路,胡波数次下车,在海边长久驻足,流连于冬日萧索的风景。后来,他们在一片荒地上偶然发现了一辆废弃已久的公交车。当晚,胡波临时为这个场景写了一场戏。很多导演要依靠摄影师来完成文字到影像的转换,但范超认为,这恰恰是胡波的强项;他对呈现日常化的视觉奇观,也一直抱有强烈的兴趣。《偷喝牛奶的人》创作于2012年冬,是导演系的课程作业,3天拍摄完成,制作成本很低。据摄影师范超回忆,最初看完剧本,他并不认为能在学校周边找到可信的拍摄场景,直到胡波带他去到影片中的小区,向他解释有关取景的想法。范超谈到,对剧本中的影像世界,胡波有着非常完整的想象,能够通过创造性的处理,完成对现实空间的影像化转换。片中男主人公的处境似乎与《大象席地而坐》中的韦布有所呼应。本片部分受到波兰导演克日什托夫·基耶斯洛夫斯基的启发,胡波本人也在片中客串。《井里的人》完成于《大象席地而坐》拍摄的同年(2017年),是胡波参加FIRST青年电影展训练营(贝拉·塔尔是该期训练营的导师)的结业作品,从堪景、拍摄、剪辑到展映,仅有十天时间。这也是一次先找到场景再写作剧本、基于空间与演员的创作。胡波同时期创作的小说《远处的拉莫》,或许也可以为理解这部作品提供一些线索。

最终,透过这些背景信息,我们希望为观众提供一个观看、进入这些作品的语境,而不做更多的解读或阐释。了解与纪念胡波最好方式,或许就是去观看他留下的这些作品,发现它们之间微妙的联系,带走自己的解读。一个患病的中年男人坐上了一列开往天津的火车。一个青年告诉他,这列火车能带他去科尔多瓦,甚至是任何地方……男人家里订的牛奶总是被人偷喝。他不知谁是偷牛奶的贼,是总在抽烟的怀孕女人,脏兮兮的流浪汉,还是那个带着老虎帽的小孩?两个被社会边缘了的出狱的人想通过自己的才能为自己争取一丝更多的自信和希望。以选秀为平台,为这个舞台他们几经周折,最终却造化弄人错失机会,但他们站在空荡的舞台上完成了对自己的交代。井里的人 Man In The Well(2017)胡波(1988年07月20日 至 2017年10月12日),笔名胡迁,出生于山东济南,毕业于北京电影学院导演系,中国内地作家、编剧、导演。2018年2月16日,他的第一部也是唯一一部长片电影《大象席地而坐》正式在柏林国际电影节上映;2018年11月17日,《大象席地而坐》获颁第55届金马奖最佳剧情片。

放映时间:

2023年1月16日 周一

19:30~21:30

地址:

白灼影像

注:限30个名额座位,先报先得。

票价:75元

支付宝扫描下方二维码付款

付款后添加微信号directubeee或下方扫码

留言“胡波AMOY/ 白灼“

并发送付款截图完成报名

注:除不可抗力因素取消放映,一经售出,恕不退款。转票可进群转让或者转送。

版权放映众筹不易,敬请尊重与谅解。本次活动系非营利学术交流,收入仅用作版权费。

1.至少提前10分钟凭报名姓名及手机号签到,早到可优先选座2.观影过程中禁止使用任何自发光物品(如电脑、手机、手电等),禁止屏摄及大声喧哗

分享

分享