引言

第九届深港建筑\城市双城双年展坪山区分展以“大万不插电”为主题,将大万世居做为研究标本及话题索引,围绕客家围屋遗存,叙写了一场历史与未来生活畅想的重叠宇宙。展览由四个篇章交错叙事构成,即“大树茶话会”“万物的足迹”“世说山海经”和“居筑的范式“。展览内容将在三个月中持续生长更新,大万不插电,探索不间断。

“建筑”作为本次低碳主题双年展关注的重点,“大万不插电”向建筑师及建筑专业学者提出设问,共同探讨建筑回应“不插电”态度的表达方式,以及在塑造具有“共生(Symbiosis),人本(Humanism),情感(Emotion)”特质城市人居环境进程中可做出的多维度影响。

展览内容第二板块“万物的足迹”邀请到国内外建筑师以空间装置的形式回应对城市环境发展的反思以及对建筑情感的理解,代表作品为HAS design and research的“天院”,Olivier Ottevaere 与高岩合作的“万境塔”。第四板块“居筑的范式”中,清华大学深圳国际研究生院未来人居学科聚焦预制房屋设计并将教学成果以1:1建筑原型“造屋”展现在大万世居。这篇文字将具体阐释参展团队展览背后的思考和进程中的发现。

B1 Olivier Ottevaere x 高岩 | 万境塔

B2. 洪人杰 x Kulthida Songkittipakdee | 天院

D4. 清华大学深圳国际研究生院未来人居学科 |“造屋”

洪人杰

Kulthida Songkittipakdee

HAS design and research | Freeing FrameYard天院 ©️白羽

HAS |“天院”的“不插电”理念回应

当我们第一次听到“不插电”时,我们联想到的是深圳星空。试想下,如果全世界的电子设备与3C产品都把充电线去除,那我们有更多时间去享受夜晚的浪漫以及感受白云的变化;事实上,我们一天有超过一半的时间都在使用电子设备,包括电脑、手机和平板,它占据我们太多时间,导致我们忽略物质环境的重要。

回到UABB项目上,当我们接触深圳大万世居设计时,我们发现两个独特的线索,一是深圳大万世居具有200多年的历史与文化,其特有的合院建筑形式展现天井空间如何圍合出与自然的关系;二是深圳位于珠江三角洲地带,这边作为中国最大的3C产品制造地,若“不插电”理念能环绕整个珠江三角洲,那我们将取得无数3C产品的电线。因此我们希望设计能重新利用(Reuse)这些电线,体现大万世居对环境的尊重时,更展现深圳乃至珠江三角洲从传统制造业走向创意兼具文化的产业过程!

天院与客家聚落形成有趣的互动关系 ©️白羽

我们的设计很自然而然的延续大万世居特有的合院,透过双屏(Double-Screen)的方式,把中国对空间的私密性,用一种谦虚的方式,藉由内部天井若隐若现的将参访者与蓝天白云连接一起,正好回应“不插电”之后,我们有更多时间欣赏深圳大万世居的星空。

天院提供一种朦胧的空间自然美 ©️白羽

这个建筑采用PVC塑料管,这个材料常规用来制作3C产品的充电线。在过去中国作为最大的制造国之一,但当人看到这个材料,却不会感到自豪,更多印象是拥挤的工人与脏乱的工厂。我们希望在大万世居项目中,让这个中国自豪的制造产业摇身一变,成为客家村落吊挂的线绳,它不仅暗示著珠江三角洲地带的产业文化的创意转型,更呼应客家村落长久以来的织染工艺。最重要的是,它唤起文化在不同时代的共鸣,从过去3C产品的加工制造,转变到现今的大万世居天院;从过去的工人与工厂,转变为现今的人群互动与空间共享。这正是天院如何回应策展人的“不插电”理念。

HAS design and research诠释客家村落另种未来想像 ©️白羽

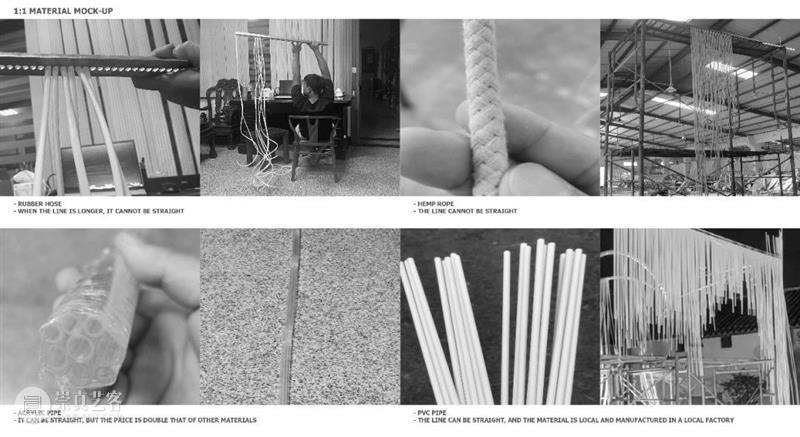

“天院”的材料选择和结构研究

天院项目在刚開始時,我们就把结构、材料、形式、空间当做是一个完整且紧密的设计。在前期我们尝试不同的结构跨度包括6米、5米和4米时,柱子直径与结构荷载之间的连动关系。设计最关键的点是,我们试著把结构柱子隐藏在悬挂线绳后面,这也意味著柱子不能太大,而线绳也不能太粗,两者之间的比例关系,直接影响整个设计的最终效果。

早期方案设计图纸 ©️HAS design and research

我们与“深圳风之语公共艺术有限公司”的负责人王耿华先生紧密合作,并制作数个1比1尺度的结构模型,来确认结构与材料的关系。这张1比1结构模型对比照片,呈现我们希望结构柱子在尽量小的状态下,透过缩减结构跨度的方式,减少结构梁的变形。

结构形式的六种研究 ©️HAS design and research

另外,我们为了要呈现早期的设计效果,我们不断与深圳风之语公共艺术有限公司讨论材料的选择,最终我们泰国同事找到当地的材料供应商,并提供资讯给王耿华先生。在来回几次的材料测试中,我们选择的当地材料PVC塑料线管,不仅回应前面我们提到的设计概念,改变3C产品的电线与形态,并回应策展方不插电的理念。而材料来源也是当地制造商,这也符合以本土材料呈现深圳的特色!

材料形式的四种研究 ©️HAS design and research

来自HAS的心得分享

我们相信建筑就像人一样是有生命,有感受也有情绪。所以在设计天院时,我们时常询问自己,我们是在设计一个装置?还是我们在设计一个结构?抑或我们在设计一种材料?我想都不是,我们所设计的是人对于空间的记忆,而这个记忆能唤起大众对于过去的感知。天院看起来是多么自然,它像一颗大榕树,也像一个合院,更像大万世居在面对传统文化时,所抱持的一种开放心胸,积极探索著未来客家村落的创意思维与崭新面貌。最后,我们要诚挚的感谢策展人刘晓都、高岩、徐宗汉(Richard Hsu)、李安红,因为有他们的支持,项目才能完美呈现。

天院有如自然星空回应策展不插电理念 ©️白羽

参展人

洪人杰(Jenchieh Hung)、Kulthida Songkittipakdee

我们是HAS design and research的洪人杰(Jenchieh Hung)与Kulthida Songkittipakdee,事务所主要通过"设计+研究"并行的方式,探讨亚洲自身的建筑语言。我们着重于自然与人造自然的模拟,通过城市自身的衍生找寻另种建筑自然性。目前进行的项目包括展览设计、装置艺术、文化建筑、宗教寺庙等,并擅长将材料与地域的敏感性结合在空间氛围中,揉合建筑与文化的边界,并创造具有精神性场所。

在过去我们完成一些代表项目,譬如佩提卡森艺术家工作室荣获英国Wallpaper*杂志2022年世界建筑师名录、林中空地获英国Dezeen杂志评为十大中国最美书店、泰国MoMA现代铝博物馆获选泰国威望大奖,并受邀刊登于《暹罗皇家建筑师协会期刊》封面特辑。此外我们事务所HAS design and research被澳大利亚媒体评为亚洲最具影响力的6間建築事務所、荷兰媒体评为曼谷最重要的事务所之一、泰国媒体评为年度最佳建筑事务所等荣誉。

在实践以外,我们也同时于大学担任客座教授与设计评论,包括朱拉隆功大学建筑学院、泰国国王科技大学建筑设计学院、同济大学建筑与城市规划学院。同时也担任泰国当代建筑策展人与评论家,致力亚洲地域建筑与文化实践,执行系列展览、出版、论坛,并获泰国外交部表彰为泰国建筑重要策划人,也多次于泰国创意与设计中心、曼谷当代艺术馆、朱拉隆功大学建筑学院图书馆、泰国暹罗皇家建筑师协会、阿颂·信艺术学院等学术机构受邀演讲。

Olivier Ottevaere

高岩

万境塔所处的城市环境,摄影:高岩

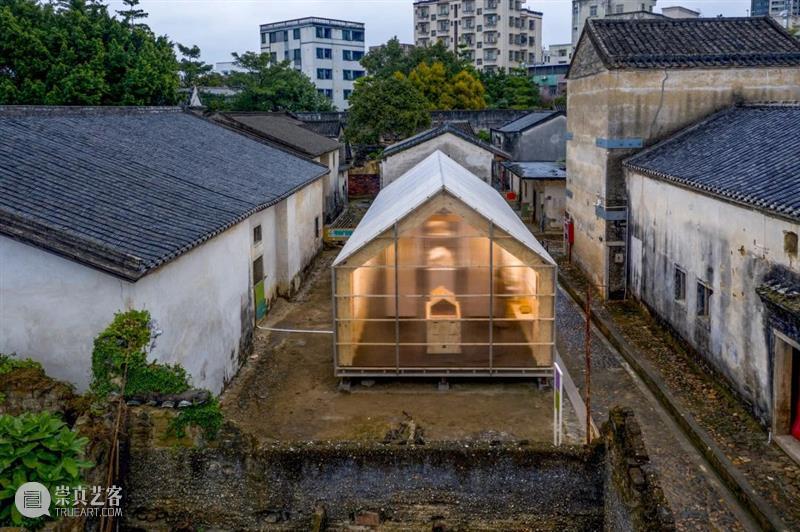

高岩 |“万境塔”的“不插电”理念回应

万境塔,寓意万物生境之塔,是与大万世居客家围屋穿越时空的一次对话,用当代建筑的语言和建构体系,再现了“万”字蕴含的“多而盛”之意。一塔万用,它既是深双坪山分展场的舞台,更是大万世居广场上的亭台;让人感知广场上光与风变化的媒介;在广场上无处歇息的居民终于有了一个宛如“村口大树下”的聚点;孩子可以不再受限于那些五颜六色游乐设施的固定玩法,而能更原始地在真切墙院之间相互追逐、嬉戏玩耍。

万境塔的互动 拍摄:高岩

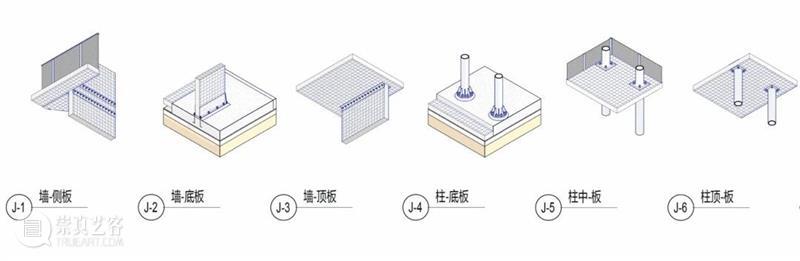

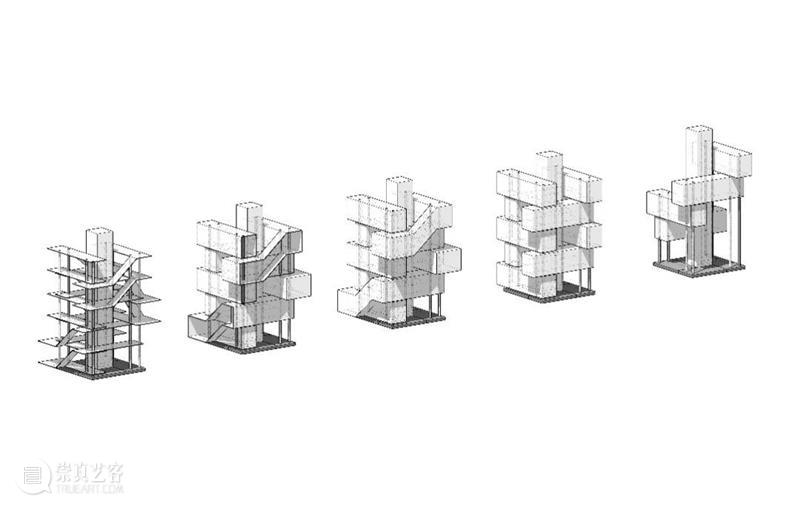

“万境塔”的材料选择和结构研究

万境塔,是我们对勒·柯布西耶的多米诺体系的致敬,如果说后者是对一战后钢筋混凝土新材料的一种结构原型探索,那么前者就是我们在后疫情时代,对于“远大芯板”这个新材料的一次低碳实验,即模块化装配式快速搭建。为此,我们将形式抽形成为最根本的建筑语言——板、墙、柱和基,让实体的形,离散成为根本构件之间的空间。设计的生形逻辑源自于“芯板”结构性能、构造特点以及标准化尺寸,充分利用了出厂的足材,尽可能减小切割的数量,并拓展了芯板作为水平和竖直构件的潜力。整体形式的生成逻辑,是将一块2mx8m的板,沿着中间2mx2m的方院逐一旋转90度,并依次抬升2.5m而成。墙和柱的非对称支撑,充分体现“芯板”各向匀质的跨度性能。

多米诺结构体系,勒·柯布西耶

概念手图,作者:高岩

万境塔,毫无保留的展现着它的建构之美,提醒我们更多的关注结构创新带来的生态减排效果,而不只是依靠叠加诸如太阳能发电等高科技设备和高效能建筑表皮的方式。众所周知,建筑是人类耗能的大户,从建筑原料的生产,经建筑施工的过程,到建筑使用的经历,直至建筑拆除的结局,都要不断地消耗能源,导致碳不同程度的排放。建筑产业的低碳化,不应重蹈覆辙,让现代主义建筑工业化的反人性环境又有了死灰复燃的理由,而应创造性地通过建筑更本质的物化生形、结构系统,以及它的搭建方式,实现更善解人意、灵活多变的建筑系统。

左右滑动查看更多

节点大样

万境塔,是一次建筑居住新空间原型的结构实验。它一改高层居住单元平层房间的传统,而是通过围绕“核心筒”(中间天井)空间单元的旋转提升,形成了吊脚楼民居空间形态的丰富与灵活。与此同时,我们没有对钢柱做任何处理,而是让它在展览期间,日晒雨淋,生锈老去,和远大芯板的不锈钢质感形成鲜明对比。建筑的岁月蹉跎被加速显现,令人感悟,无论曾经多么辉煌,都终究会像今天的大万世居成为过去;让我们反思,那些费尽心机装点的建筑容颜,究竟会老去,只有在未来经久不衰、令人念念不忘的才是建筑的灵魂所在。万境塔,希望能召唤我们,从关注建筑风格效果的表面设计,到挖掘建筑价值效用的深度设计。

设计从结构到空间原型的演变

大万世居内的天井

万境塔的“天井”

万境塔作为活动场所 | 开幕日活动

Olivier Ottevaere:

The T4 Tower was inspired by Le Corbusier's Domino House prototype. The tower adopts the new composite material "B-Core Slab" as the main structural component. It was designed according to low carbon prefabrication principles and can be assembled quickly on site, shifting the manifesto "A house is a machine for living in" after World War II, into "An architecture is a habitat for emotional communication" in the post-epidemic era. The tower not only provides a stage for community activities during the UABB Pingshan Exhibition, but also allows the public to climb up and overlook the roofscape of Dawanshiju.

The T4 tower is a bare steel skeleton for a new way of living. Comprised only of thin walls, overhanging slabs and slender columns, the structural prototype proposes an open prefabricated cell system for individualized housing.

By breaking the dominance of the horizontal datum and redistributing it three-dimensionally in bits and pieces, new types of living spaces are made possible. The slabs are organized in a pin-wheel arrangement, each ascending 90 degrees from one another. As a result, different combinations of platforms allow for a variety of unit types to take shape; ranging in size from simplex to triplex. The housing units are accessible via a central core with internal stairs plugged in to privately circulate from one box unit to the other. Consequently, this flexible building system offers a rich and diverse combination of different living units, free-standing like townhouses in the sky.

The steel structure employs state-of-the-art technology. The lightweight and high-performing wall and slab elements, named B-Core, were researched and developed by Broad Group located in Changsha, Hunan province. By making use of this innovative building material, the Group’s fully automated factory would then prefabricate the beam boxes in their controlled environment. Already fully fitted, they just need to be transported and easily assembled onsite; from a customized kit of parts to a spatially rich living complex, in wait of their future residents to take possession of their volumetric units.

参展人

Olivier Ottevaere x 高岩

主创设计:Olivier Ottevaere, 高岩

结构设计:常镪,唐能,钟孝寿

设计团队:成洋、潘境婷

艺术顾问:徐宗汉,刘晓都

建造顾问:张贤明

配合资质设计院:深圳易加设计有限公司

芯板材料赞助:远大集团

清华大学深圳国际研究生院

未来人居学科

这个Zao House项目专注于制造房屋的生产。学生分成三个小组,每个小组分别设计了一个预制的单户住宅原型,可以在不到一周的时间内用人力在现场组装,并且达到或超过环境、经济和文化可持续性的国际标准。在多位教授联合教学的指导下,学生们研究和试验了各种预制方法和系统,最终开发出自己的单体房屋原型,并在大万世居组装搭建其结构体系。原型住房系统具有适应性、可定制性和可扩展性。学生已经确定、测试和开发了建筑创新的机会。最后,学生们将设计研究的三种不同独立住宅方式的全尺寸原型结构,组合搭建成一个完整的“造房”,并在深圳双年展坪山分展上展出相关课题的设计研究成果。

展览现场鸟瞰©️周利

展览现场©️周利

三组设计展览©️周利

组1 维基之家 WikiHouse

Leading professors: Prof. Peter Russell, Prof. Peter Bus

Students: Jixuan Bao, Wenqi Wang, Xiaoyue Qiu, Qi Wang, Ruojun Ren

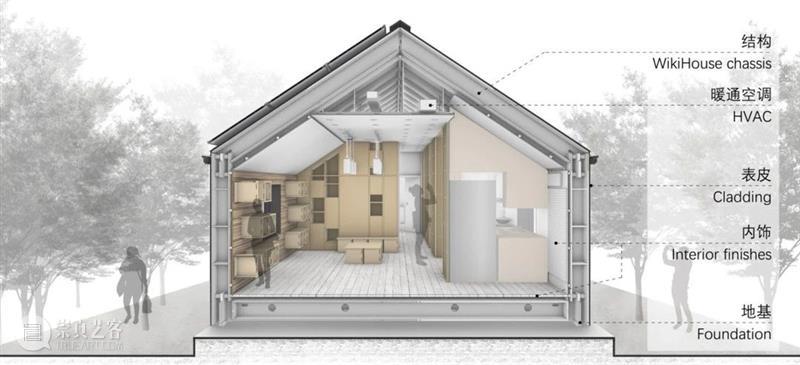

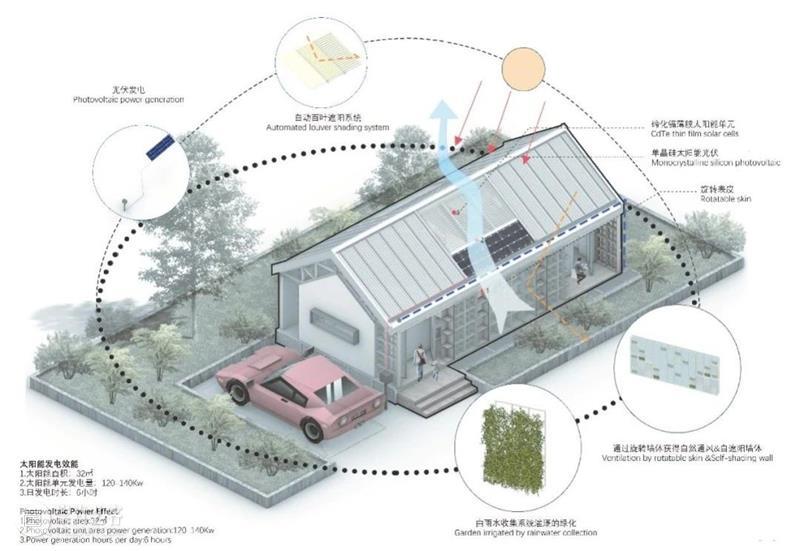

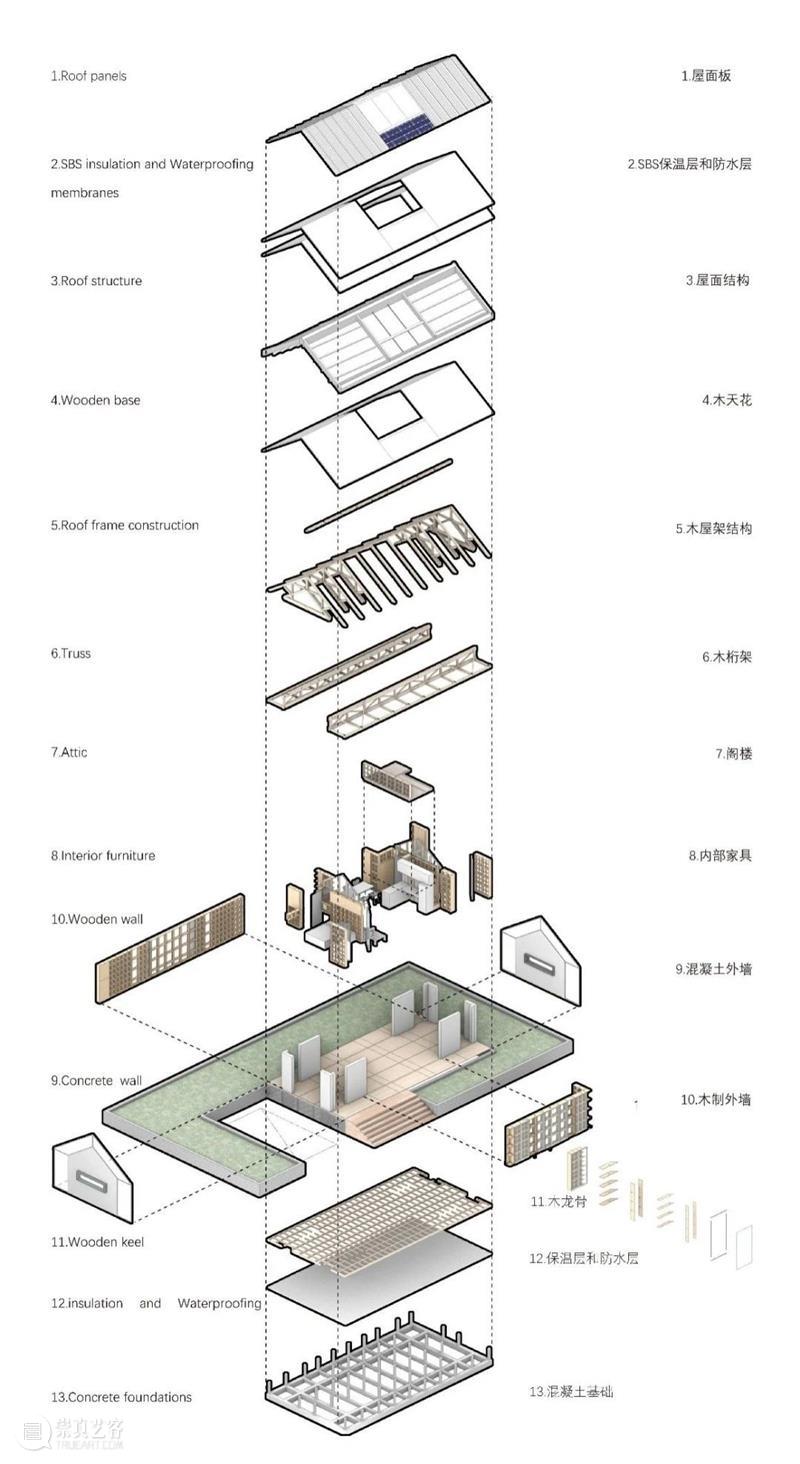

该项目以英国开源的WikiHouse建造体系为基础,发展形成适应于Zao-House项目要求的新版本。WikiHouse是能够轻松设计、制造和组装高性能房屋与小型建筑的成熟模块化建筑系统。其结构本体具有精准预制、易于组装、坚固实用、耐久性优、隔热性好、低碳环保、可循环利用等优点,并与内部隔墙、水电空调、内外饰面等其他建筑体系具有良好适配性。

团队基于对WikiHouse体系与Zao-House项目要求的深入研究,通过拆解目标体量、修改基本模块,重构出与WikiHouse建造逻辑一致的WikiHouse-Zao。本次双年展所搭建的建筑实体即是采用相同逻辑建构而成的规模、体量、尺度异于Wikihouse-Zao的展出版本,得益于 WikiHouse建造体系的普适性。除此之外,团队在模块化建造而成的WikiHouse-Zao结构本体之上,融入了空间可变、节能表皮、光伏发电等理念,探究了WikiHouse结构底座与其他建筑附件结合的可能与潜力。

展览现场

组2 多材料探索住宅 Hybrid-material House

Leading professor: Prof. Gao Yan

Students: Jiahao Li, Xinyi Zhang, Yilu Luo, Hongjun Li, Hanni Jiang, Weizheng lin

本方案我们希望能够利用不同材质不同的特征来满足建筑不同的需求,因此从混合材料出发,选用了木质的轻盈和混凝土的坚实两种特性。我们在纵向空间上以混凝土在下扎实基础、木材在上延展空间为设计概念,运用空间逻辑分明的建造方法,以匹配多种需求的建造环境。而在展览上,我们延续了原有概念,削弱了混凝土的实体,将前后的方案作为我们方案的实体部分。而利用实体为基础,我们利用木质桁架延展、连接另外两组,最终形成了我们中间木构的轻盈、整体的空间。

设计模型 | 左右滑动查看更多

搭建现场 | 左右滑动查看更多

组3 模块化构件住宅 Modular Component Based House

Leading professors: Prof. Terrence Curry

Students: Tiancheng Zeng, Pan Lai , Teresa Han, Jun Yin, Ziwei Jia, Siyuan Yao

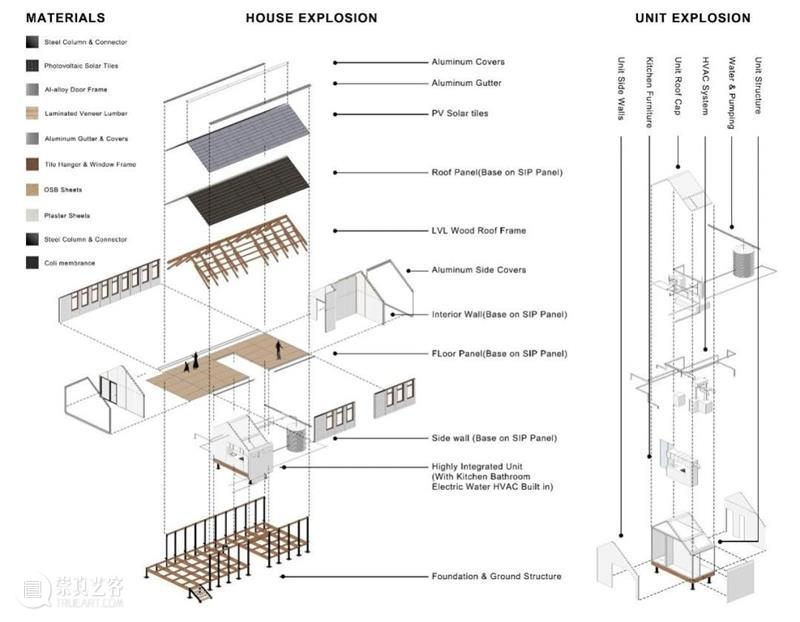

该项目旨在探索开发一种预制化的、制造和搭建过程皆简易、且能适应不同场景并具有全生命周期循环性的未来居所。该住宅由模块化构件组成,包括结构、围护结构和设备设施,每个部分构成一个系统整体工作。常见的复杂部件被简化为预制件,如结构保温板(SIP)、以取代传统的建筑外围护;如包含洗手间、厨房和机械、气、管道设备的一体式预制单元体。这种建房方式有效地减少了建设所需的时间、劳动力和成本,并具备灵活的可延展性。

展览现场

左右滑动查看更多

参展团队

参与学生

罗懿鹭 任若珺 曾天成 宝霁暄 林炜正 李嘉皓 李洪君 邱筱月

蒋晗霓 殷俊 韩宛姗 贾紫薇 王奇 姚思远 王文琦 赖盼 张新宜

课程教授

特伦斯・卡瑞里 Prof. Terrence M. Curry

清华大学终身教授。曾获多项国际奖项的建筑师、老师和工匠。哈佛大学Loeb研究员和Fulbright学者。

彼得・罗素,Prof. Peter Russell

未来人居学院院长,清华大学终身教授。加拿大建筑师、学者。曾先后担任德国亚琛大学建筑学院和荷兰TU Delft大学建筑学院的院长。

高岩, Prof. Gao Yan

清华大学深圳国际研究生院兼职副教授

深圳易加iDEA创始人,首席建筑师

合作教员

吴朝赟

吕帅

彼得·布诗 Peter Bus

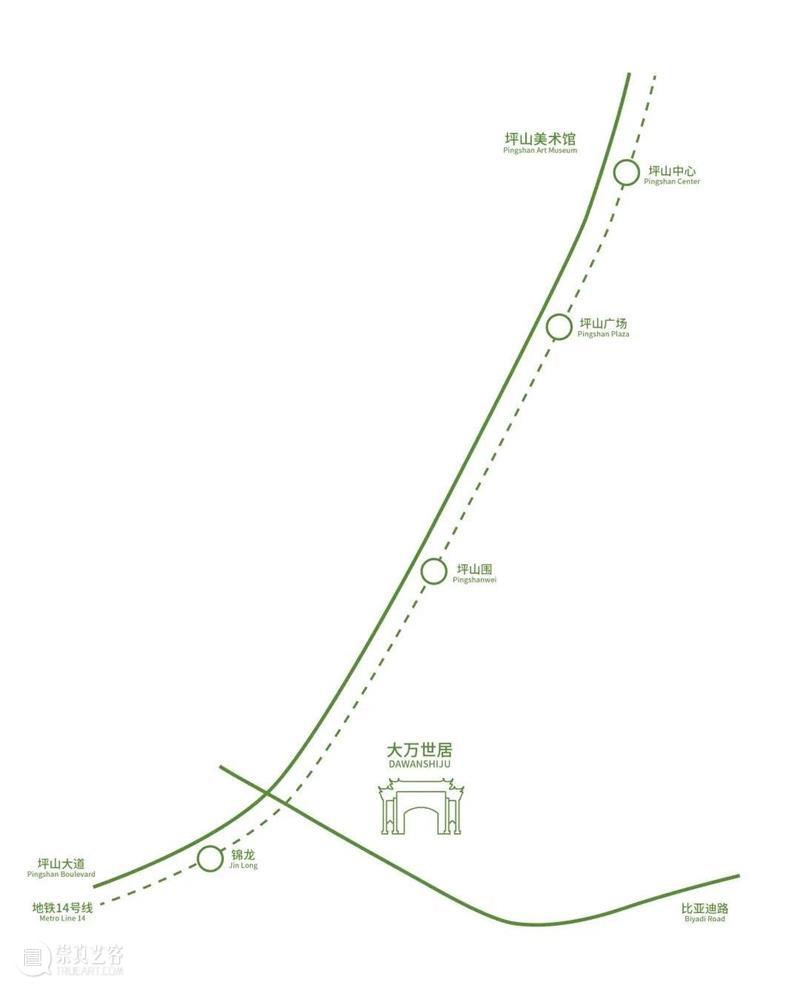

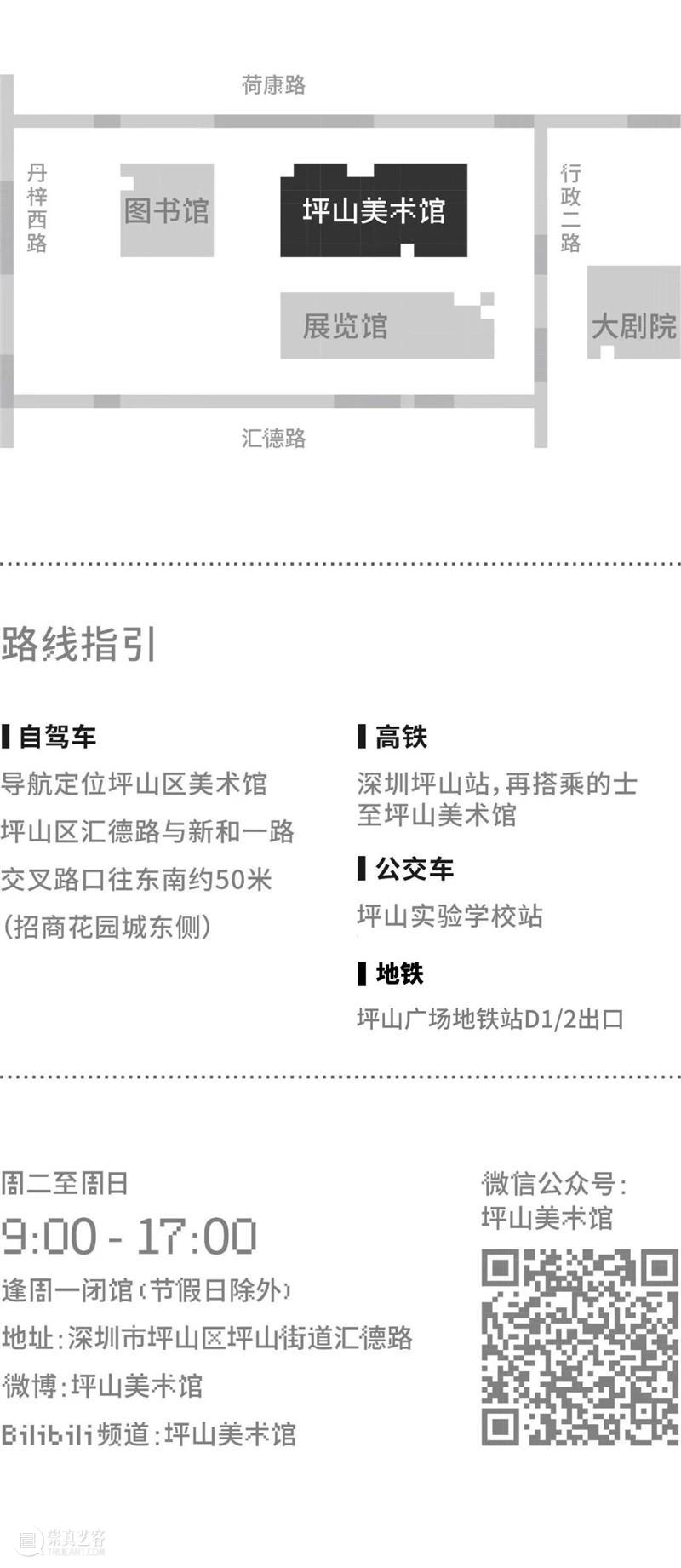

观展指南

开 闭 馆 时 间 | OPENING HOURS

每周二至周日开馆,每周一闭馆 (国家法定节假日开放时间另行通知)

周二至周五 9:30-12:00,14:00-17:00

周六日 9:30-17:00

位置:深圳市坪山区马峦街道大万世居

公共交通:地铁14号线锦龙站步行可达

指导单位:深圳市坪山区人民政府

主办单位:中共深圳市坪山区委宣传部(深圳市坪山区文化广电旅游体育局)

承办单位:坪山美术馆

联合主策展人:刘晓都、高岩、徐宗汉(Richard Hsu)

执行策展人:李安红

策展团队成员:潘境婷,方雨卉,崔枫楠,陈子艺,陈思源,何雨晴,何梓艺,坪山美术馆团队

视觉设计:澳倍斯商务咨询(上海)有限公司

展务执行:深圳市布瑞克设计有限公司

活动协助:深圳泰牛营销策划有限公司

摄影摄像:侧面视觉艺术工作室

支持机构:深圳市东部文化发展有限公司,马峦街道,大万世居物业

合作院校:南方科技大学创新创意设计学院,清华大学深圳国际研究生院未来人居学科,深圳技术大学创意设计学院, 海口经济学院雅和人居工程学院,泰国Arsom Silp艺术学院

赞助企业:远大集团,Moleskine,FREITAG,深圳市火乐科技发展有限公司,Poetic Force,易加设计,浙江润竹科技有限公司,华懋集团,The Xevarion Institute | The Catalyst,润卓贸易有限公司,萬昇工程有限公司

特别鸣谢:曾锦青(大万世居村长),李诗,莫杨,Joshua Lim

UABB坪山|“大万不插电”相关阅读:

PAM板块聚焦 |【大万不插电】重叠宇宙展览全现

PAM回顾 | 深双坪山区分展全景开幕,“大万不插电”开启超燃文艺盛宴!

深双“最好的教育在乡村”研学活动招募现已开启!

PAM 板块聚焦 | 【大万山海经】“物种新论” 深双特邀展

PAM回顾|【大万不插电】第九届深双坪山区大万世居分展开展啦!

PAM板块聚焦 | 居筑的范式 ——“大万不插电” 聊聊乡村与教育

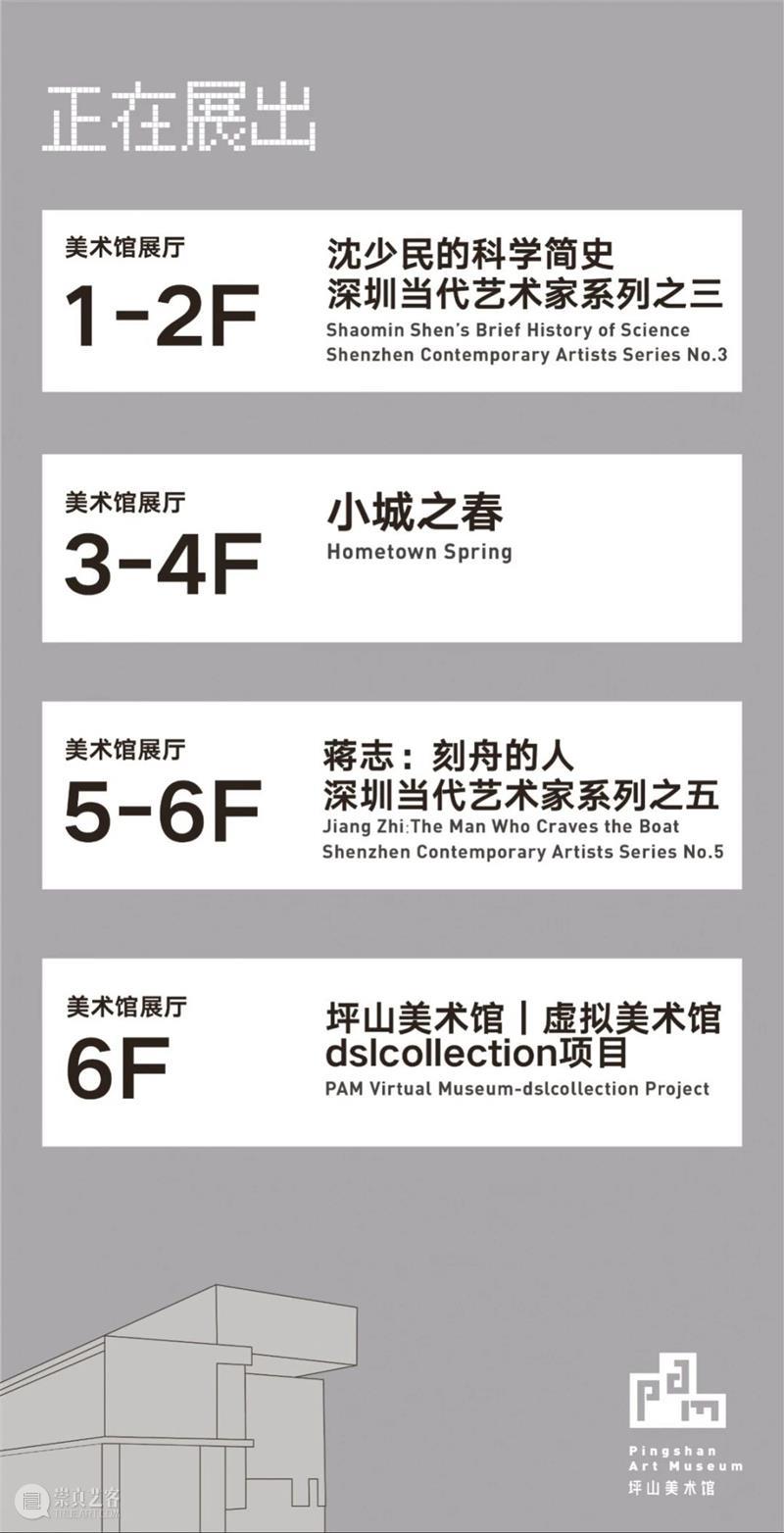

正在展出

温馨提示

根据市疫情防控指挥部最新指示,即日起观众在坪山美术馆微信公众号预约后,经体温检测正常后进入场馆。各区域“同时在馆人数”达到上限后实施“出一进一”动态管理。在馆期间,请您全程规范佩戴口罩。坪山美术馆将根据疫情情况动态调整防控措施,敬请大家合理安排参观时间,错峰参观、分时预约、间隔游览。感谢您的理解与支持!

● 坪山美术馆采取限流开放,实行预约进馆制(可线上或现场扫码预约);

● 线上预约路径:关注坪山美术馆公众号-点击底部菜单栏“预约观展”并填写参观信息;

● 现场预约进馆:在美术馆入口处扫码登记,经测温正常后入馆参观;

● 预约限额、开放时段等信息以预约系统为准;

● 系统提前三天开放预约。

内容整理|李安红

编辑|李语湉

审校|刘晓都 李耀

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享