迈耶·夏皮罗 | 印象派与文学(二)(沈语冰译)

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

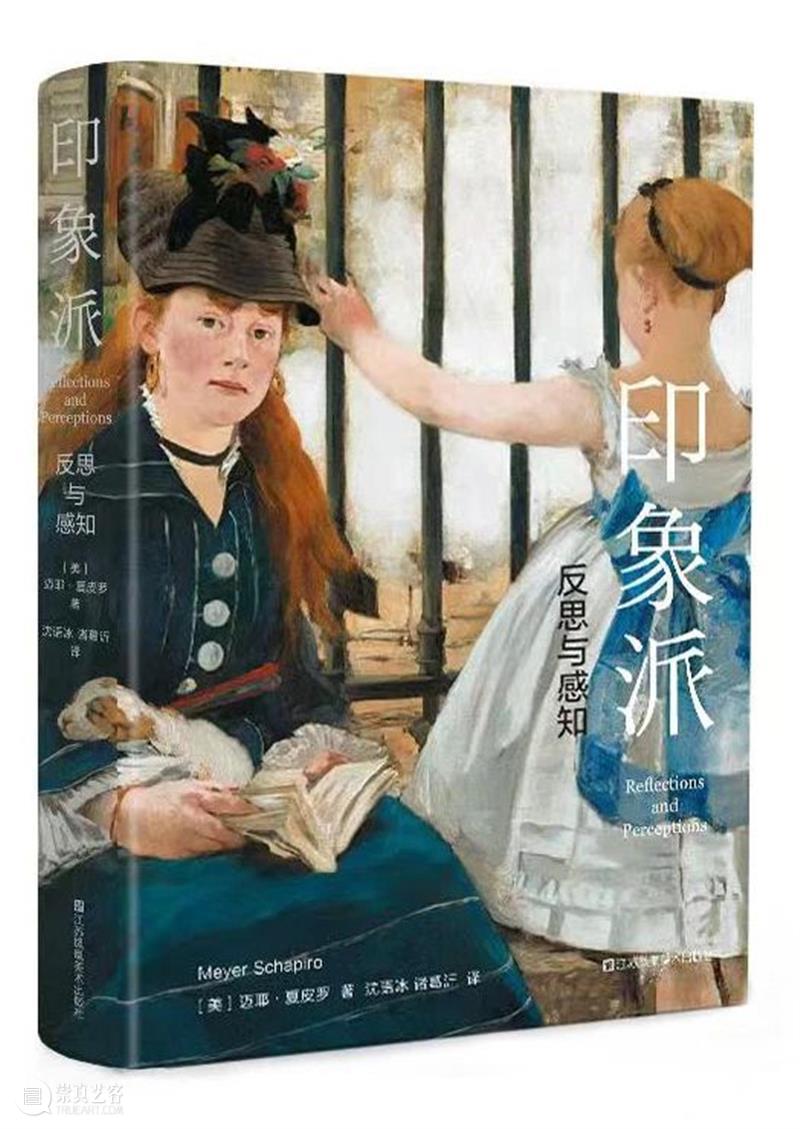

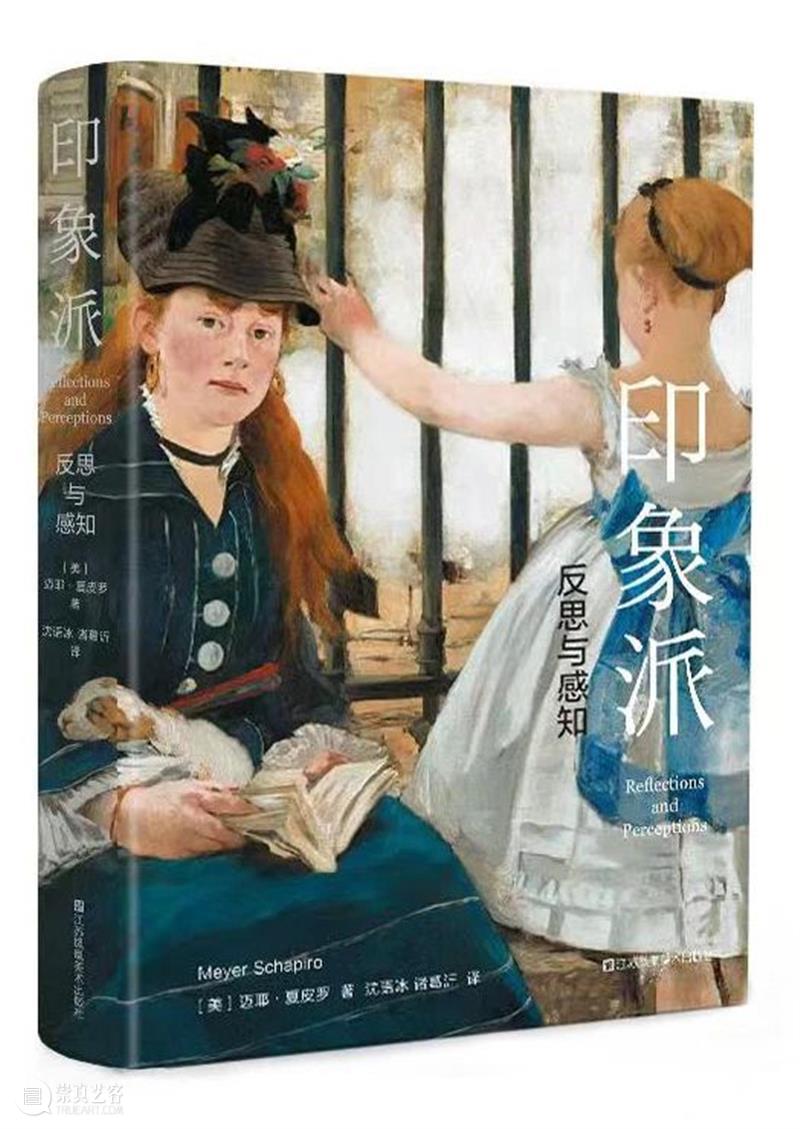

《印象派:反思与感知》

迈耶·夏皮罗 著

沈语冰、诸葛沂 译

江苏凤凰美术出版社 即将出版

编者按

《印象派:反思与感知》是艺术史家夏皮罗终生思考印象派的杰作。在对印象派艺术长达70年的反思和感知中,夏皮罗为世人提供了一份印象派艺术的理念、主题、技术和美学的近乎完美的终极成果。作者将印象派绘画的诞生追溯到19世纪(甚至更早的)欧洲社会史、思想史和哲学史根源中;对印象派绘画的美学和方法做出了迄今为止最为深刻的思考和阐述;于印象派艺术主题的阐发匠心独运,穷幽极微;在“印象派与科学”、“历史上的印象派风格”、“印象派与文学”等议题上开后世研究之先河。

这种不断变化的意识与丹纳的气候概念不同,他的观点继续了关于种族或民族气质的18世纪传统,在孟德斯鸠或温克尔曼的作品里清晰可见。这不是一个艺术观念,而是丹纳和有机化学家马赛伦·贝托洛(Marcelin Berthelot)对恩斯特·勒南(Ernest Renan)《耶稣传》(1863)的加利利和朱迪亚环境的强烈对比的回应。勒南强调了这些不同地点差异的重要性,特别是从它们对基督事业的两个重要阶段的效应和反映的角度看:布道和献身。这样一种环境观念是相对的,建立在对比之上;它是前印象主义的,因为风景并不是被审美地感知到,也不是从个体人物的角度感知到的。

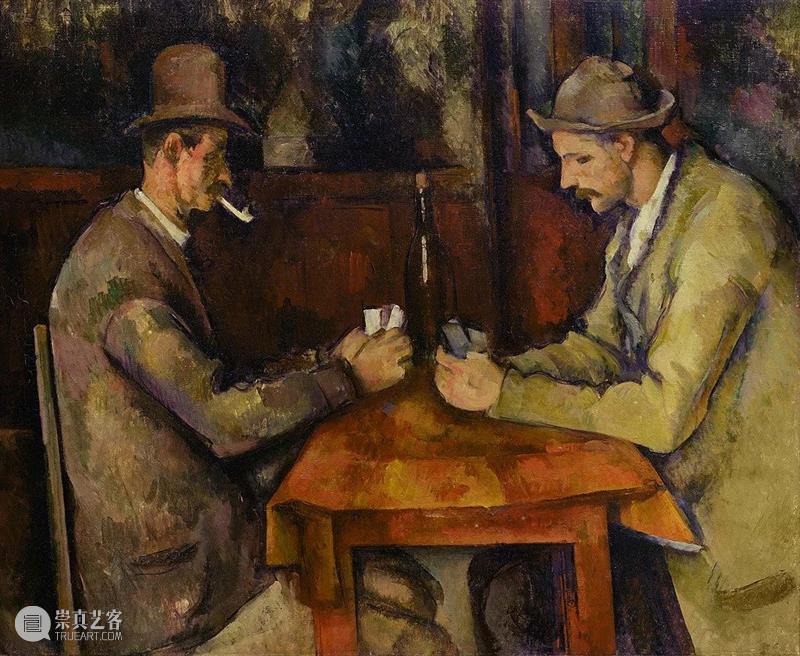

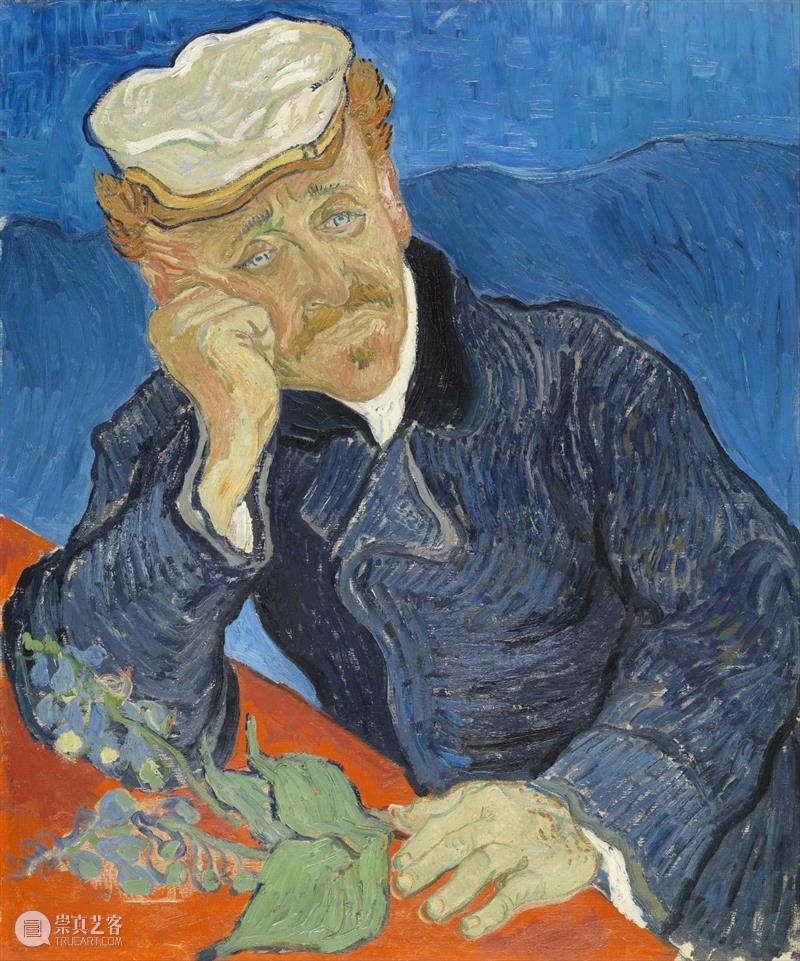

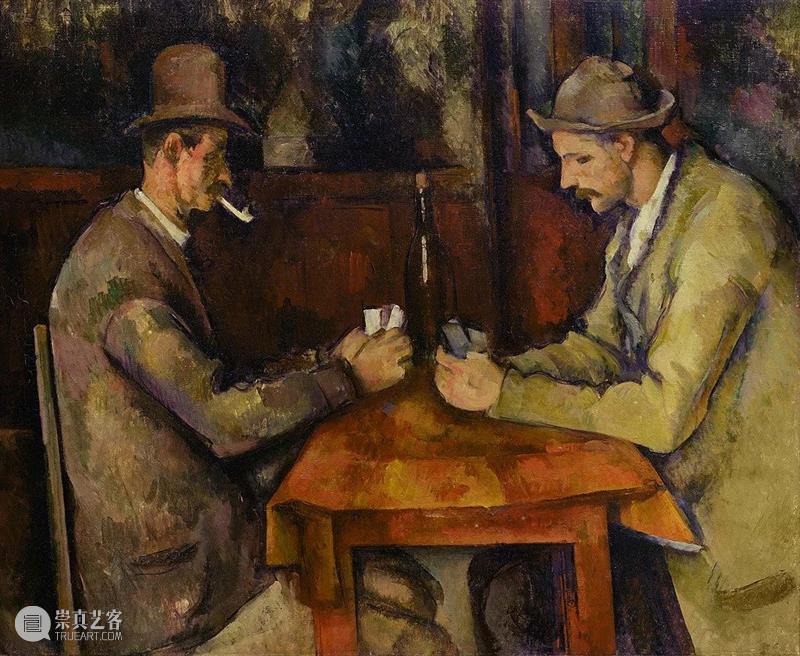

图1:塞尚,《玩纸牌的人》,1894–1895年,布面油画绘画和文学中的流行元素和地方性元素,是一些可以从都德笔下的布吕奈梯埃尔(Brunetière)发现的特征,带有他对某些暗语的运用。不过绘画不同于流行艺术,早在19世纪五六十年代就已是人们感兴趣的对象。[1]印象派画法看上去是日常的、自发的和对话式的。在保守的批评家及其同侪看来,它显得不专业和粗糙,缺乏学院派艺术那种光滑、抛光或技术精湛的完成度。对效忠于“古典”风格的人来说它太潦草。伴随着风格上创新的,是不同于流行艺术的特征。普通人物像,例如塞尚笔下打扑克牌的人和抽烟的人、他的仆人和园丁,回响着勒南兄弟(Le Nain brothers)的17世纪写实主义的声音。但是,绘画中没有什么真的能够对应于文学作品所引用的方言,例如特里斯坦·科比埃尔(Tristan Corbière)的水手之歌。唯一的例外可能是印象派对构图的弱化处理、其再现的非正式性,就像我们在德加的作品中所看到的那样。在绘画里不存在作者语言与人物角色语言之间的区分,尽管某些高度完成的作品还包括某些令人信服的流行版画、涂鸦或儿童绘画,作为装饰物和背景,正如在梅索尼耶的画《军士的肖像》中所见到的那样。[2]对贝朗热(Béranger)那样的作家来说——他那个时代最流行的诗人——方言提供了在绘画里所缺乏的丰富词汇、肌理和品格。

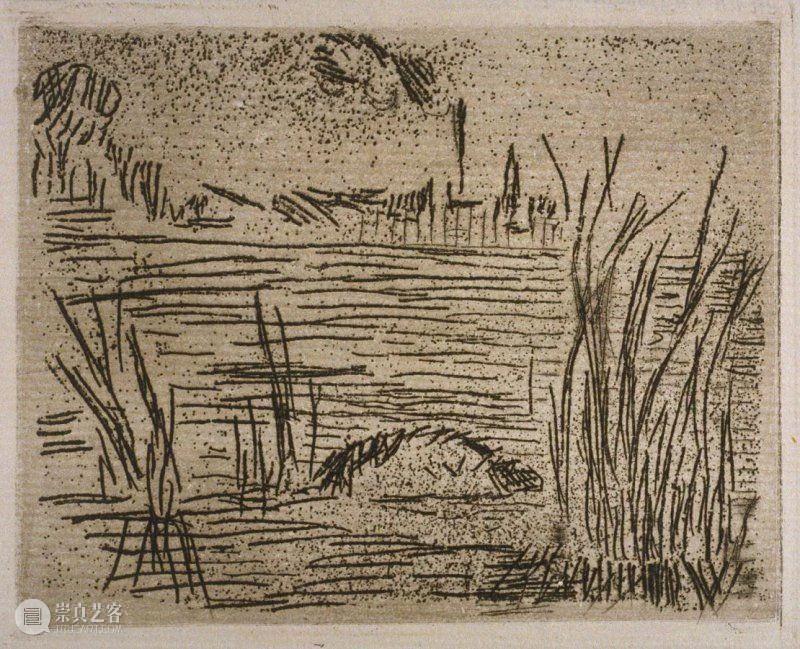

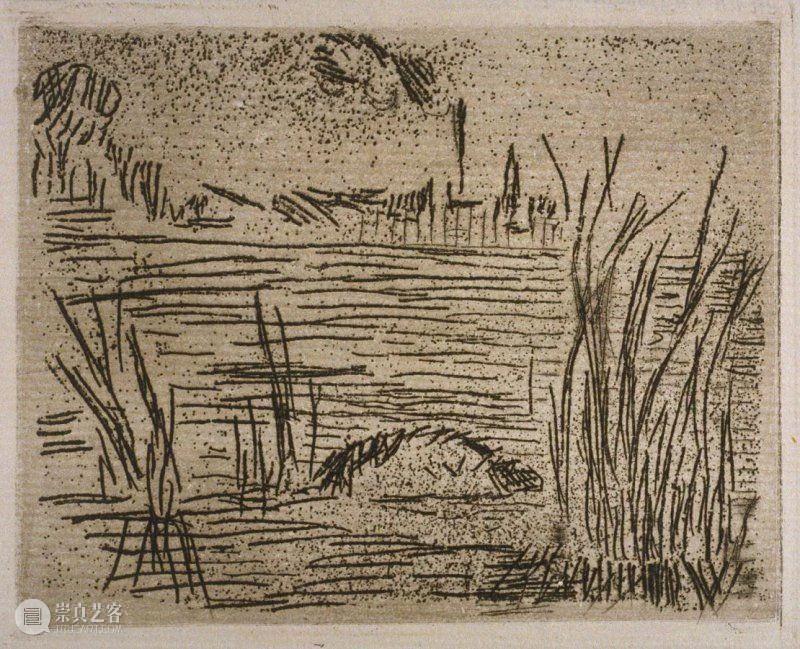

文学与绘画之间的内在差异,可见于马奈为克罗的诗《河流》(Le Fleuve)所作的插图。马奈的蚀刻画以零星的、断续的效果,对暗示了光线的空白的运用,笔触的自由,以及刻画色彩、光线和空间的平面方法,展示了风格上的创新。作为一种富有创造性的效果,马奈的蚀刻画不可能早于19世纪70年代。在文本中,克罗的河流概念与印象派对运动、连续性和人类环境的趣味相关。这是一条贯穿城市和郊区的河流;它包含着工业、人类和历史。作为一个移动的观者,克罗跟着它,就像一个火车乘客。[3]但是克罗仍然受到韵脚和押韵的古老限制。他在形式上的循规蹈矩却暴露了视角的创新。印象派或“印象主义式的”特征继续在19世纪后期和20世纪的文学中出现,特别是在马塞尔·普鲁斯特(Marcel Proust)和弗吉尼亚·伍尔夫(Virginia Woolf)的早期作品中,例如《让·桑特伊》(Jean Santeuil)揭示了对光线的,对作为审美对象或审美场合的周围环境的兴趣,以及对作为典范的艺术形式的绘画的关注,特别是受到对其主题的热爱的启发。不过普鲁斯特对画家埃尔斯特(Elstir)的看法,还有他从他妻子的美当中所得的灵感,特别是他对一个理想化了的女人的看法,却不是印象派的。毫无疑问画家们打开了诗人和小说家的眼睛,使他们看到了以往的写作中未曾看到过的特征。当莫伯桑描绘位于北非西迪·埃尔·哈尼(Sidi El Hani)的清真寺穹顶的时候,他以这样一种方法来描绘色彩:这揭示了他对莫奈的当代画作的熟悉,甚至与这位画家聊过天:我从未见过太阳使穹顶变成如此令人惊叹的色彩奇迹。它是白色的吗?是的,令人眩目的白色!光线是如此使人惊喜地在这个大穹顶上分解,以至于人们可以从中区分出神秘的细微变化的让人着迷的景观,它们看上去像是从魔法中召唤出来,而不是显而易见的,好像是幻觉而不是真实,它们是如此美丽、如此精致、如此沉浸于这一雪白之中,以至于你无法立刻就看到它们,只有在最初一瞥的目眩神迷和震惊之后才能看见。接着你就只能感知到它们,而不是别的。它们是如此众多,如此多样,如此强烈,而且几乎是不可见的!你看得越久,它们就显得越是醒目。金色的波浪在这些轮廓上漫过,神奇地消失在如光如雾的淡紫色的沐浴里,然后越过那些有蓝色轨迹的地方。一道光线的一动不动的阴影,可能是灰色的,也可能是绿色的,甚至可能是黄色的?我不知道。檐口下的墙壁在我看来好像是紫色的;我猜想包围着这个令人头晕目眩的穹顶的空气是淡紫色,眼下在我看来几乎是粉色的。是的,当人们看得时间太长时,它就变成粉色的。当它的光芒在人身上产生的疲倦感开始与所有这些色调相混合的时候——它们是如此微妙而又明亮,它们让我的双眼眼花缭乱。而这个穹顶(koubba)投在地上的影子,是什么调子?谁能知道,谁能呈现它或把它画下来?有多少年我们的眼睛沉浸在、我们的思绪回荡在这些无法辨别的色彩上?对我们的感官来说它们是如此新颖,而我们在抓住这些色彩,区分它们、表现它们,向那些将要观看画作的人们传达它们之前——在这些画作里,它们、对真实的完整的感觉,将由一个艺术家的画笔来固定——就被教导该如何观看欧洲的大气,它的效果和反射。[4]这位作家不仅开始用画家的目光来观看明亮日光下的色彩;他还以新的方法来理解光线和色彩,并把它运用于对分解的光和视觉疲劳这些画家刚刚从科学家那里借用的概念来描写。前辈画家-作家弗洛芒丹,也描写过北非的光线和天空。他为某种本质上的灰色所震惊(就像同一个时候位于意大利的拉斯金一样)。[5]他被强烈的光亮压倒,一度失明,而且谨慎地从那种景观中转身,他认为那不适合他的艺术——莫伯桑所看到的穹顶上的白光的分色,在弗洛芒丹看来会是对穹顶的真实色彩的纯粹性的干扰。[6]事实上,莫伯桑和莫奈的感知并非幻觉;他们确实同意科学家的观点,而且拥有某种真实性。

在旨在忠实于风景如画的视觉的真实印象时,亨利·詹姆斯的观点,从绘画的角度看,并不完全一致。在实践中,在一种由并置、独立的短语构成的语言中,他可以用词语描绘一个场景,把它当作透过窗户从远距离看到的样子,而且能够精确地唤起一个小时和一个季节的色彩与大气,一种由随机组合的知觉构成的马赛克,没有中心,也不能允许我们去测绘对象表面的秩序。但是,从同一个远距离的视点,他还能注意到富有表现力的细节,特定的对象、实质和质感,全都是经过细致的观察所得。考虑一下以下的段落:奥利弗画室的西窗越过一片水域,把冬天的落日景象尽收眼底;长长低矮的桥梁以蹒跚的姿势向前延伸,穿过查尔斯河;这里那里点缀着一块块冰雪;荒无人烟的郊区的地平线,因为这一季节的严酷而被削平,变成光光秃秃一片;还有那一望无际、冰冷的空旷地带;在查尔斯顿和剑桥,突然冒出一些烟囱和尖塔,工厂或机轮车间笔直、坚固的管道,或是新英格兰教堂简朴、高耸入云的塔尖。这景色的贫乏中带有某种不曲不挠的风味,细节的贫瘠厚颜无耻,给人一种到处都是木板和锡制品、封冻的大地、棚屋和腐烂的堆积物的一般印象,铁路线越过充满了低洼积水的大路,那是更卑微、普通的马车留下的痕迹,斜穿过这一充满危险的道路;松松垮垮的篱笆,空空如也的小屋,避难所一样的土丘,分布着铁管、电线杆的院子,还有光秃秃的木屋的后院。维雷娜认为这样的景色很可爱,她决不是没有理由的,特别当下午将尽,那丑陋的画面染上了一种清晰而又冷峻的玫瑰红的时候。静寂无风却充满寒意的天空,看上去像是水晶在闪烁,最细微的色调变化都感觉得到,这时候的西边就变得深远而又细腻,每一样东西都在夜幕降临之前变得异常清晰。雪地上布满了粉红色,冻僵了的沼泽里闪耀着“柔和的”反光,还有汽车喇叭声,不再模模糊糊,而是银铃般的,从漫长的桥梁那边传来,现在它已成为正在暗淡下去的灯光背景里一道蜿蜒起伏的轮廓线。[7]这里显然有两个观者,一个有经验的作家,拥有一双富有穿透力的眼睛,能记住风景及其熟悉的对象早已记录在案的知觉,对被详细进行分析和判断过的环境做出的回应;另一个是故事里的人物,一个渴望了解世界的年轻女孩,向新的感觉开放,对罪恶、堕落毫无概念,被单纯现象的美所吸引,对她来说,风景只是光线、大气和色彩的临时景观,大自然为她的高兴而进行的独一无二的表演。尽管存在着对这一场景的双重视觉,以及他对作为风景的反复出现的现实及其持续存在的真理的贫乏、卑微、暗淡所下的判断,詹姆斯还在其小说里暗示了人类的某种处境,破烂的现实与闪光的幻觉之间,世界的真实与笼罩着它的幻想的惬意光亮之间的对比。

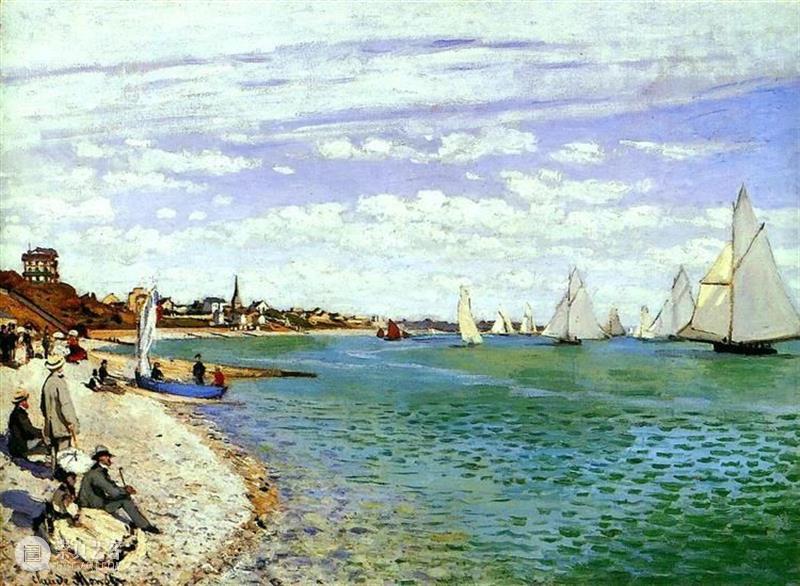

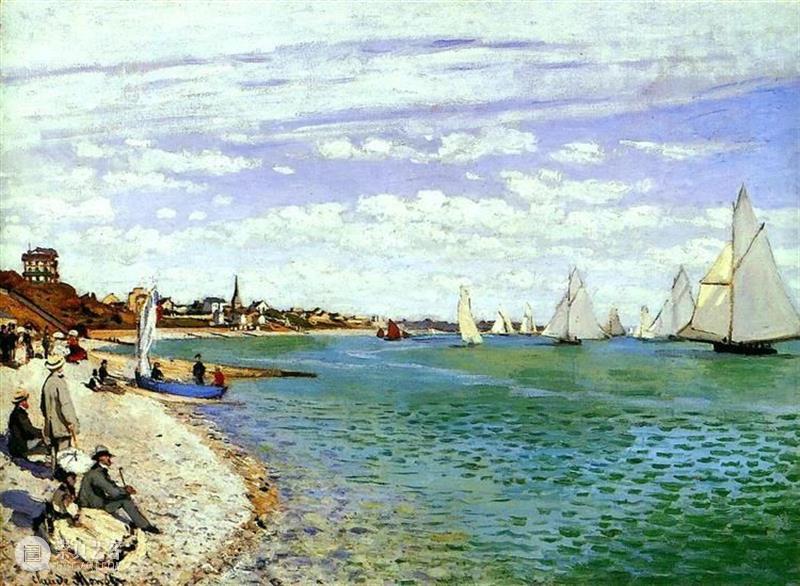

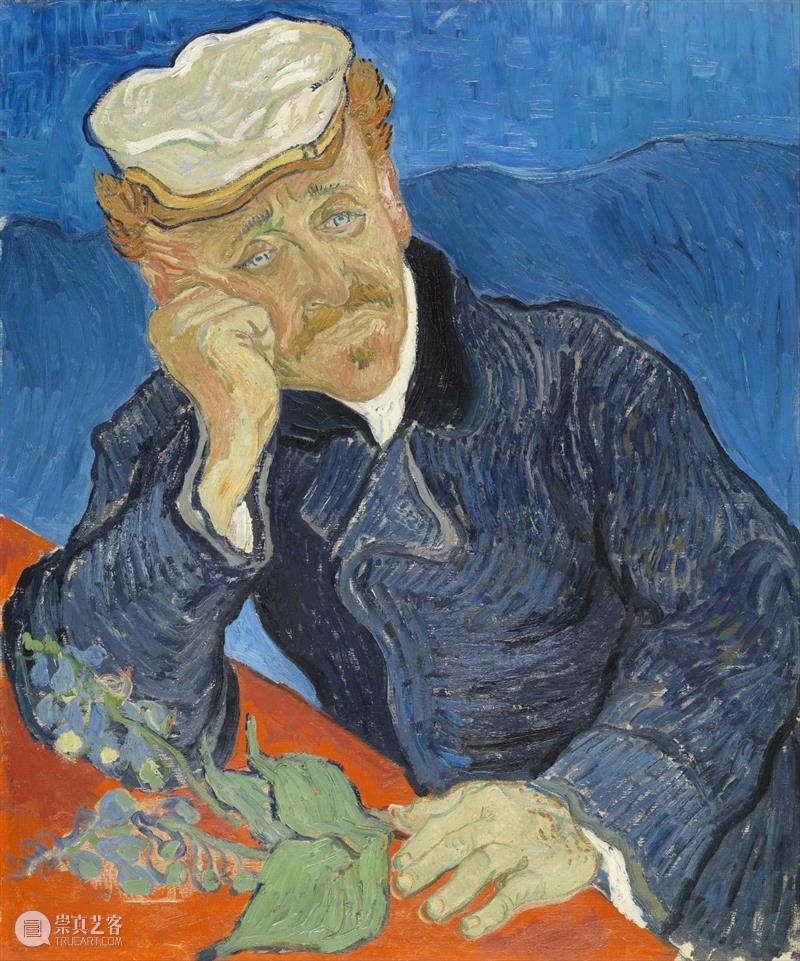

图4:莫奈,《圣阿德塞的帆船赛》,1867年,布面油画请留意詹姆斯印象派知觉的典型语言:窗户“收进[尽收眼底]”落日;[远处景物中的]品质的“某种风味”;“一般印象”;风景如“画”;“看上去”的效果;“最细微的色调变化”;以及在“柔和的”反光等说法中明显可以感到的从画室谈话中得来的用语,一个在画家中流行许久,且被作家放在引号里的引用语。詹姆斯的印象派概念将它等同于一种不同品质的经验——现象学经验等同于古老的审美经验。小说里的印象派只是一个方面,某些部分的特征或品质,而不是整体的原则。没有一部小说是整体上的印象派,就像莫奈的绘画一样。[8]尽管在大多数写作中,语言、感知和世界观的印象派特征会给作品打上强烈的烙印,决定了整体带上一种新的品质,但仍保留一个方面即小说家的主题是无法被化约为印象派美学的:行动中的人类及其随着时间展开而不断变化着的命运。这些主人公的性格也许可以通过他们对其环境的反应而得到揭示,他们的命运也许依赖于他们在追求快乐过程中在大街和度假胜地所发生的故事,他们的感受力也许被浇铸在美学而不是道德模子里,他们也许是通过一种感觉和印象的语言来加以描述的有机体。然而,尽管存在着所有这些交互作用,但是对故事的兴趣却在于一种情境的发展和结果之中,在于一种行动或者由一种行动所带来的心境的变化之中。因此,印象派的概念,在小说里不像在绘画里那么相关。那时候的诗歌或许更接近于绘画艺术。不过在视觉艺术中,建筑是最少向印象派形式和态度开放的。埃菲尔铁塔,由数百个小单元构成的巨型建构,其桁架和轻盈虚空的颤动,它的某种稀薄性,它看上去的轻盈体量(通过它人们可以看到天空),或许称得上是理想的印象派建筑。[9]在其原始状态,埃菲尔铁塔被漆成了光谱色——一种衬托在变幻万千的天空里的辉煌、明亮的景象。尽管埃菲尔铁塔乃是当时的建筑的一个例外,它最终却被认为是导向了20世纪建筑的工程技术中一件先锋派作品。绘画与文学之间的鸿沟在爱弥尔·左拉(Emile Zola)的生活和作品中表现得最为清楚。他是他那个时期与印象派画家关系最为密切的作家。他的小说,他与这些艺术家的关系,照亮了文学与绘画之间的差别,以及在他的生平中文学与绘画所面对的共同问题。左拉是塞尚在艾克斯和巴黎的同学和密不可分的朋友,1867年他题献给塞尚一本批评著作,这本书奠定了他作为马奈及年轻的印象派的发言人地位。1868年,左拉把一本题为《马德琳·费雷》(Madeleine Férat)的小说题献给了马奈,马奈和塞尚都为左拉画了肖像。尽管左拉对绘画的判断更多地建立在他对艺术家的独立精神的赞美之上,而不是建立在对艺术品质的辨析之上,而且他多少是在塞尚及巴黎的其他年轻画家的热情感召下被吸引到绘画艺术上,他被吸引的是他们大胆的用色和笔法,或许在他对巴黎和乡村的文字描绘中还受到他们的画作的刺激,正如受到龚古尔兄弟和福楼拜小说中的色彩印象的丰富性的刺激一样。左拉将他的小说《爱的一页》(Une Page d’amour)(1878)建立在五幅画之上:透过一扇窗户所看到的不同时间的巴黎不断变化着面孔。不过物质环境和色彩的这种印象派感觉,对左拉来说并不是关键,而对莫奈及其追随者来讲那一定是关键。从一开始,左拉自己的艺术就诉诸臣服于强有力的遗传力量和社会环境的人类激情与命运。甚至在他执着于巴尔扎克式的家族故事的方案(通过作为一种社会诗史的数代人命运的刻画)之前,他的小说就狂暴到接近于惊悚故事。在他对社会和个体命运的意识中,他无法忽略集体的斗争以及在他眼皮底下发生的变革;他早年的反叛以及对压迫性权威的憎恨,很快就被导向对工人及其他受苦人的深刻同情,也被导向作为一种社会秩序发展过程的基本阶段的现代性概念。伴随着这种观点和方案,左拉变得越来越远离他的画家朋友们。在19世纪 60年代似乎是他们共同大旗的写实主义,在他眼里,不再适合19世纪80年代的作品。它们对社会现实似乎不够敏感,甚至设法进入了沙龙展出,正如莫奈和雷诺阿的某些作品那样。当1880年,在塞尚的请求下,左拉在这些画家被沙龙接受的时候写了题为《沙龙里的自然主义》(“Le Naturalisme au Salon”)的系列评论时,他感到不得不坦白他的失望之情:“最大的不幸是这个团体中没有一个艺术家已经强有力地、决定性地认识到他们一起带来的新公式,全都四散于他们的作品里。”[10]更严酷的判断体现在一个虚构的印象派画家克劳德·莱特纳的失败中,这是左拉1886年的小说《杰作》(L’Oeuvre)中一个被挥霍浪费了的天才,成了对印象派团体更进一步、也是更为不幸的评判。书的出版导致了左拉与其老友塞尚之间的永久绝交。而左拉一度称塞尚是其兄弟,是他自己不可分割的一部分。在1896年的一篇文章里,就在塞尚举办过他的一个主要展览,获得了更广泛的承认,并在巴黎的几个年轻艺术家中赢得了崇拜之后不久,左拉谈及他这位以前的朋友是一个失败的天才;他既否定了印象派,也否定了新一代的先进画家:高更、梵高、图鲁兹-劳德累克和皮埃尔·贝尔纳,对他们的作品中那种任意的、不真实的色彩,显示出庸人的厌恶态度。[11]与托尔斯泰不同——托尔斯泰这时也以共同人性和道德使命的名义谴责新画家——左拉对他们的作品非常熟悉,曾经还是他们的辩护人。

左拉对印象派看法的改变,或许可以通过对他作为一个作家的问题的考虑而得到更好的理解。作为一个好斗的、不妥协的写实主义者,他对他们在19世纪70年代后期和80年代早期创作的作品的趋势感到不安。在19世纪60年代及70年代早期与传统和官方艺术的大胆断裂的东西,到了后来却显得是一种关于快乐主题的令人惬意的绘画了,越来越得到资产阶级的接受,而他本人不断加剧的冒险的写实主义则继续招致激烈的恶意和指责。塞尚和莫奈之类的画家离开了巴黎及其郊区,去遥远的省份寻找孤独。左拉在他们的艺术中认识到所有那些适合资产阶级美学的东西,它们成了腐败的共和政府的补充,正如曾在拿破仑三世治下时曾经所是的那样。在将他对印象派的攻击与人们对19世纪八九十年代的前卫艺术的恐惧联系起来的同时,左拉还对来自年轻作家特别是诗人的攻击进行自我辩护。19世纪80年代中后期和90年代早期的象征主义运动,在批评写实主义是一种缺乏艺术性和想象力的艺术时是极其激烈的。一方面左拉正在获得大量热心的读者,特别是社会底层的读者和所有国家的激进分子(他们把他看作一个社会主义者),另一方面左拉却发现保守主义观点毫不留情地批评他,对他的艺术极度轻蔑。对左拉的滥用乃是趣味的社会史的一个标准章节,它显示了对文学的判断受到社会和政治偏见的左右可以达到何种程度。除了对左拉这种明显意识形态的攻击,还有另一种也受到意识形态立场激发的攻击,尽管是以美学的术语表现出来的。左拉因他作为一个艺术家的局限性、他的世俗性、他过度的描述、他重复的主题、他作为一个诗人的缺陷而受到谴责。新文学的整个趋势开始远离写实主义,走向一种关于心境和感觉的精致锻造的、经常是珍宝般的艺术;它也经常是隐士式、神秘的或宗教的。他以前的热情追随者和合作者于斯曼在《逆天》(A rebours)(1884)里,特别是这个皈依天主教的人的小说里的背叛,对左拉一定是一个严重的打击。左拉是一个绝对的信奉世俗的人,一个对科学和社会进步有着不倦的信念的人。马拉美曾是马奈的好友,在诗人中特立独行,站在左拉一边;但马拉美的那些学生,则成了左拉最严厉的嘲笑者。到了19世纪90年代印象派本身作为一种自然主义艺术已遭到质疑,它被认为只忠实于表象。不过在画家中,早先的现代主义与后来的现代主义之间的区别仍然是模糊的,而塞尚、雷诺阿、德加和莫奈的遗产被认为是一种艺术成就,是纯粹艺术的伟大。对左拉来说,他们都与纯粹主义者和唯美主义者一样,迷失了方向,背叛了他们的原始天赋,未能推进他们曾经的自然主义艺术的本质内容。

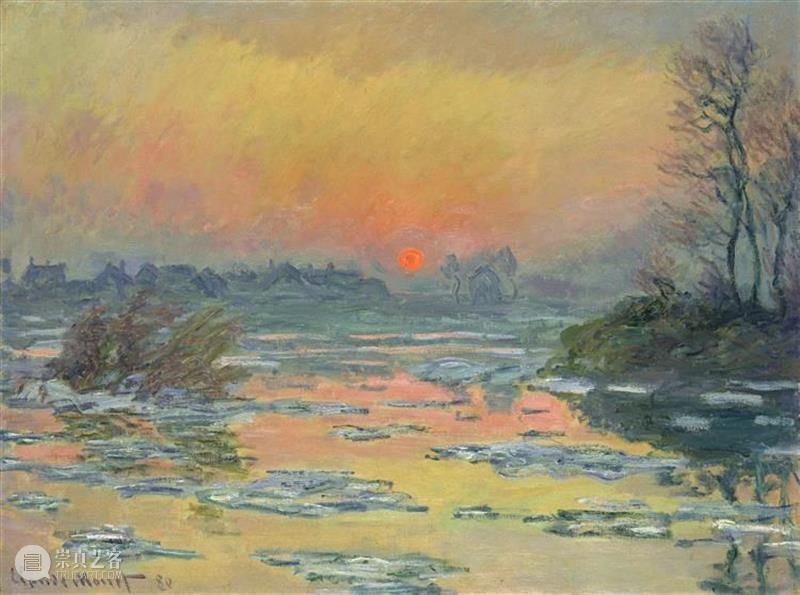

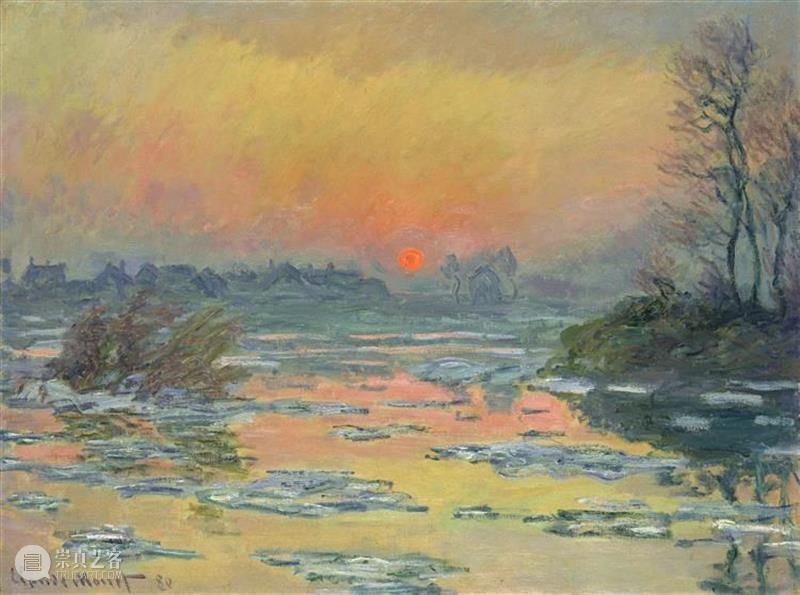

图6:莫奈,《塞纳河冬季的日落》,1880年,布面油画试图将文学中的画面与绘画联系起来的一个困难是,某些语言效果似乎预告了文学中的画面。阿尔弗雷德·德·维吉尼(Alfred de Vigny)的《斯特洛》(Stello)(1832)有一页描绘了1794年对诗人安德烈·谢尼埃(André Cheniér)的公共处决,就是通过一个情绪激昂的观众双眼所看到的东西和情感得以呈现的戏剧性一刻的极其充分的例子。他从远距离的一扇高高的窗户,观察底下的大量群众,来跟踪这一行动。场面因为日落时分的不断变幻着的光线和大气而变得绚丽多彩、紧张刺激;通过这一时刻,大自然似乎平行于悲惨的人类事件,带着同样的悬念、高潮和恐怖的最后一刻:那个傍晚令人心情沉重。落日越是隐藏于树木和厚厚的蓝色云层背后,它就越是将窄窄的斜光投射到红色软帽和黑色高筒帽上——悲惨的微光赋予了这些激动不安的群众以幽暗的大海的色彩,到处都点染着血色的斑点。乱轰轰的声音不再传到我紧挨着屋顶的窗户的高度,但是却像大海的海浪声和远处雷声的滚动,为这个更为清醒的幻觉增添了……在这个庄严的场面的高潮,在我看来,天空和大地似乎也成了这出戏剧的演员。时不时地划过一条闪电,像是从云端发出的信号。杜伊勒丽的黑面孔变成了红色和血色,两块巨大的树林仿佛因恐惧而向后退去。接着,人们开始呻吟,而来自云层的声音似乎做出回应,开始大声说话,悲伤地滚动着。早些,从其高高的窗口观看着这一切的叙述者说,“我完全把身体探出窗外,极度兴奋,被这一景观的宏伟吓得目瞪口呆。我屏住了呼息。我的所有灵魂和生命都集中到我的双眼。”[12]维吉尼这一生动描述受到了历史画的启发,这一点似乎不太可能。他认识德拉克洛瓦,他那个时代的一个大人物,不过那时的历史画还没有在一个戏剧性场面中把充满了如此激越情绪的观众对事件和场景的反应,当作主导因素。然而这位诗人却清醒地意识到这一情境中的绘画元素,或许跟画家一样清楚。他的观众诺瓦医生后来从人群中走出,记得这个处决的时刻像一幅画:“这幅画的所有细节都回到了我眼前,色彩甚至更为鲜明;我再次看到杜伊勒丽处在一片红色中,开放的广场人浪在翻滚,一片漆黑,浓重的云层,还有巨大的雕像与巨大的断头台面面相觑。”文学印象派的典型特征是其呈现人物经验,以及这些经验的情感内容的方法。印象派时刻——散步、邂逅、感觉、天气、突如其来的愉悦、对艺术的欣赏——在故事里扮演着一个关键角色;而文学形式则被建构为带有这些场合的品质和感知。在福楼拜《情感教育》第一章,弗雷德里克·莫罗看到了行驶在塞纳河上的一艘船上的一个女人;她摘下面纱,而他的一生就这样决定了——偶然参加一次赛马会或是遇到某个巴黎朋友,也能导致类似的变化。同样的,阿诺克斯夫人在一次偶然走进的商店里,发现了她先生送给情人的礼物。这些事件的偶然性及其随之而来的重要性,表现了对福楼拜观念的深思熟虑的展示。都德的《纳巴》(Le Nabab)(1877)开篇以碎片式的方式描述了对国会主席的拜访,这位主席正在挑选服装设计,接着去拜访一位贵族,他正在他的化妆间(“一个巨大无比的化妆间”);又去一个雕塑家的工作室(一尊雕像在小说里扮演一定角色),最后去一个摄影师那里。在龚古尔兄弟的小说《热尔韦塞夫人》(Madame Gervaisais)里,情节的突然转向依赖于标题主人公在罗马的感觉,她在那里皈依了天主教,并在宗教的狂喜中去世。这些方面并不仅仅是由于写实主义,以及对那个阶段的人们的精确描绘,它还归功于作者的价值观及其经验的概念;对生活的逐渐醒悟正是在这一概念中变得越来越重要。托尔斯泰在描述愉快时,将它们臣服于人类和社会的新关系的氛围,臣服于个体有意志的行动及其历史观。想要通过单个个体的遗传来解释一切的左拉,其小说充满了印象派细节。与巴尔扎克相比,他经常像一个风景画家,也是一个描绘行动或社会的小说家,特别是在他关于百货大楼的书里[《妇女乐园》(Au bonheur des dames, 1883)]以及关于艺术家的书里(《杰作》)。这些作者的另一个特征是他们似乎为自己设置的非个人化或疏离的理想;他们在写作时似乎意识到他们是不带感情的观察,就好像事物击中他们的眼睛和耳朵一样。

图7:莫奈,《圣拉查尔火车站》,1887年,布面油画主题的选择显然不是一种新风格的基础,尽管福楼拜会说在改变他的主题时,他也不得不运用不同的句法。普鲁斯特也注意到了这一点。风格是逐渐形成的,它取决于许多个别的主题和问题,也取决于成熟的态度,一种观点,一种向更多类型的主题开放的人格特征。然而,我们可以从作家习惯形式异乎寻常的断裂中观察到一个特定主题的效果。当一个异乎寻常的经验作为中心主题或典型主题出现时,一种不同寻常的形式或新的句法或词语的选择,就会替换掉别的句法或词语,开始重塑风格。在描绘一辆驶入车站的列车时,一位很难被认为具有印象派倾向的作家狄更斯,使其风景适应那个特殊感觉,采用了另一种句法,预告了后来的写作中更为普遍的形式:一阵震动突然抓住了车站,渐渐加剧人们心脏的负担,宣告了列车的到来。一片火焰和水蒸汽,烟雾和红光;嘶嘶声,撞击声,铃声和尖叫声;路易莎钻进了一辆马车,斯帕塞特夫人钻进了另一辆:小小的车站成了隆隆雷雨里的一粒小沙子。[13]与雨果一样,狄更斯感知列车如同活物,考虑其声音如同有机物的反应。不过他能够通过类似的不相关的词语和短语,重建突如其来的感觉的效力,运动的速度,以及不相关的、共时的印象,就像莫奈并置的笔触,以一种复杂的句子,没有动词,只有名词和名词性短语,类似绘画中的笔触,一种感觉的序列。这不是狄更斯常用的句法;它是为了适应这一令人震惊的诗意情境而采用的不寻常的形式。虽然写于1854年,它却宣布了19世纪末充满画面感的散文的到来。对印象结构的这种模拟,还出现在狄更斯《荒凉山庄》(1853)起首几行没有运动的场景的描绘中,这些句子几乎没有动词:到处都是雾。河上是雾……河里也是雾,凡是它流经之处……雾……雾……雾……人们会想到莫奈和毕沙罗所画的烟雾。小说里的图画缺乏的恰恰是色彩因素。狄更斯没有熟悉艺术的机会,他作为宫廷速记员的经验更有可能给了他图形记谱法的那种灵活性和敏捷性。

图8:毕沙罗,《马利港的塞纳河》,1872年,布面油画同一年,霍桑(Nathaniel Hawthorne)在《福谷传奇》(The Blithedale Romance)(1852)中描写了一位被动的叙述者的努力;他一边读着一本坏小说以缓解其懒散和厌倦,一边却好奇地观看,以一种在整个故事中异乎寻常的句法,创造了一种印象派的情境和图画:不过,时不时地它变得有些令人厌倦——显然不是我的耐心所能忍受的,甚至连仅仅为了让我的眼皮张开也办不到——我决定激励一下自己,开始摇摆我的摇椅,朝窗外看去。一个灰蒙蒙的天;从建筑物对面升起的尖顶上的风向标,指向西方;从天空里洒下细小的、讨厌的雨滴打在窗玻璃上。在我的精力衰退时,要是我想去国外冒险,这些标记就会打消我的愿望。[15]列夫·托尔斯泰的主要兴趣是道德生活,是行动。从家世和人格来说,他远离印象派,而且,作为城市的憎恨者,他看不起中产阶级和巴黎文化。[16]是的,当他希望描写心境变化,转向热情期待的积极情感时(包括风景带来的心情改变),他就会偶然发现不同于语言常规用法的独特句法,类似下一代法国作家在其印象派写作中所采用的方法。[17]在《哥萨克》(1863)里,托尔斯泰的核心人物奥列宁,一个显然以作家本人为原型的年轻人,在山中旅行,他被描绘为像一个艺术家一样对周围环境做出反应。为了唤起他心中的状态,托尔斯泰发明了一种特殊的词汇结构,在印象所引起的震撼通过快速、重复的笔触被生动地捕捉到的时候,甚至不惜打破句子的形式。我们发现一种新的特殊内容是如何导致这位作家重塑其语言的习惯叙述和结构,走向一种印象派句法的。年轻的主角第一次遇到神奇的环境时从内心发生了改变,这种改变是通过从令人震惊的景色向有关他自己的新情感的进展来加以传达的:一种拥有力量和年轻的情感,一种复苏的活力的情感,因为这种活力,山峦的样子也变得与人不可分割了。三驾马车在平坦的山路上飞驰,从车上望出去,群山仿佛在地平线上奔跑,玫瑰红的峰峦在初升的太阳照耀下熠熠发亮。奥列宁看到山,超初只感到惊奇,接着又觉得高兴,但后来越是全神贯注地凝视这白雪皑皑的山(这山不是从别的黑色山脉延伸过来的,而是拔地而起,伸展开去的),他就越发领略到它的美,并且具体地感觉到它的存在。从这个时候起,他所看见的,他所想到的,他所感觉的,都离不开那对他十分新鲜而又异常庄严的群山。关于莫斯科的一切回忆、羞耻和悔恨,关于高加索的种种庸俗的梦想,全都消失,一去不返了。“这下可开始了,”仿佛有个郑重的声音对他这样说。道路也罢,出现在远处的捷列克河也罢,哥萨克村庄也罢,当地的居民也罢——这一切如今他觉得都不能等闲视之了。他望望天空,就想到了山。瞧瞧自己,瞧瞧凡纽沙,又想到了山……他望望两个骑马的哥萨克,看见套着枪衣的步枪在他们背后有节奏地摇晃,他们身下的枣红马和灰色马的腿夹杂在一起飞跑,接着又想到了山……他望见捷列克河对岸山村里升起的炊烟,接着又是山!太阳升起来了,芦苇丛后面是波光闪闪的捷列克河,接着又是山!村庄里有人推出一辆大车,路上走着几个妇女,几个年轻美貌的妇女,接着又是山……“山上的强盗在草原上游荡,我赶我的路,我不怕他们,我有枪,我年富力强……”接着他又想起了山……[18]托尔斯泰的写作混合了主人公的印象和作者本人的客观描写。他的风景是如此简洁、清晰而有力,避免了所有矫揉造作,庸词俗句,能将奥列宁看山的视觉的印象主义式的描绘很好地结合起来。因为对他来说这是“自然的”人类反应,甚至是启示般的时刻,他的主人公清除了他在城市里的存在的回忆。在这儿我们看到了,也感觉到了对大自然新的印象的积极道德意义的一个最生动的例子。最初邂逅的影响消除了奥列宁陈旧的想象和自我怀疑,他的羞耻和悔恨。沉浸在作为纯粹审美景观的风景里,他成了一个新人,展示了印象那变形的力量,激发他,使他重新恢复了生机。在这个段落中富有画面感的亲和力中,还有频繁提及现象,提及运动和光线的嬉戏,提及马腿“夹杂在一起奔跑”的印象。值得注意的是它从简单的标记到详尽描绘的转移,以及随着视觉印象强度的增强,从过去式向现在时的改变。正如狄更斯和托尔斯泰在描绘列车到站或出站现象的单个语境中,或是运动中的观察者在其对新鲜的、不断浮现的大山风景的兴高采烈的感知中,发明的富有表现力的模拟形式,预告了一种印象主义的句法一样,在20世纪,当印象派已经成为一种人们熟悉的艺术风格之后,拥有别的写作倾向的小说家也在其详尽的叙述中采用印象派的语言,不是加以概括,并把它当作一种统御整体风格的原则,就像一个后印象派画家,甚至是一个立体派画家,在其带有强烈轮廓线或立体造型的画作中采用了印象派的调子和笔触一样。E. M.福斯特(E. M. Foster)是一位对人格及其与人称的关系特别关注的小说家,他在《最漫长的旅程》(The Longest Journey, 1922)最后一个总结性的段落里说:“潘勃罗克先生的列车在一阵呼啸中缓缓开动,一个可怕的斑点掠过大地——掠过,然后是一片静寂。”[19]福斯特不是一个印象派作家——远远不是——尽管他注意到了莫奈和德彪西,他在一部较早的作品里想要唤起人物的感受力时,曾暗示过与莫奈和德彪西的亲缘关系。不过,当福斯特不得不再现稍纵即逝的列车出发,仿佛在遥远的虚空里消失的时候,他从一种描绘事物及其实质的语言,转移到一种描绘渐渐衰退、突然消失的声音和光线的语言。列车成了一个色彩的斑点,起初清晰随后模糊,就像一阵呼啸。重复的动词“掠过”,以两种几乎不可分的时态被运用,就像同一种色彩的两种几乎相同的标记,两处笔触,一处强烈,另一处更为细腻,一处明确,在空间中运动,另一处模糊,在周遭的一片静寂中浮现。

图9:毕沙罗,《雪后的街道》,1872年,布面油画印象派绘画与文学的一个相同之处是对环境的兴趣,把它当作一个影响人物心情的因素。环境并不只是行动的场景,类似剧作家的简短描述,告诉制作人该怎么安排舞台。作家描写变化万千的天气、移动的云层、雨水、大风、雾气、阳光、影子的风景,色彩的斑点,大自然的萌动,将对整个风景的反应串连成一个简单元素;所有这一切效果都为人物情感的流动,欲望的对比,个体对变化中的刺激的反应,意识中的突然转向的弥漫效果,提供了一个动态对位。可见的自然,以其不稳定、无穷尽的互动,成了同样善变的自我不稳定、无穷尽的思想感情的一个宏大隐喻。没有任何事物,在类比心理生活的无形、流动、不断浮现、极度敏感方面,能与对观察者施加多种感官影响的风景媲美——它的声音、色彩、气味、压力、运动和质感。在实现对这些品质的描绘方面,致力于对母题和行动的关注,以便集中在直接可见之物方面的画家,领先于拥有相关兴趣的作家们。作家们从印象派绘画中认识到原创性和图像微妙的人性内容,不亚于他们对新的艺术方法的感知。小说家们在内容和方法两个方面加以模仿,他们不仅引入了长篇大论的描写或完整的画面感,把它们当作一种编织文本的技术,甚至当作人物情感的来源;而且还赋予了他们的语言和叙事网络以新的形式,类似印象派画作的表面和设计,正如在龚古尔兄弟、于斯曼和左拉的情形所见的一样,他们都对绘画感兴趣。在1888年为其新剧《朱丽小姐》(Miss Julie)作序时,斯特林堡(Strindberg)说:“至于场景,我从印象派绘画中借来了其不对称及其简洁的手法,因此,我想,这增加了错觉感。”[20]这位瑞典剧作家本人就是一位严肃画家,在第一次见到巴黎的新艺术时倍感兴奋。他在一封致高更的著名信件里把印象派描写为描绘城市里的群众生活及其运动、自由和偶然性的现代启示录。[21]从一个安静的斯堪的那维亚小镇来到大都会,斯特林堡既被画家们所描绘的客观世界的主题所震慑,也为他们的表现形式所倾倒。[1]参见拙作《库尔贝与大众形象》(“Courbet and Popular Imagery,” first published in 1941, reprinted inModern Art: 19th and 20th Centuries, New York,

1982),第47-85页。[2]汉堡艺术馆,第56号作品,见《梅索尼耶回顾展》(Ernest Meissonier:

Retrospective, Lyon, 1993),第132-133页。[3]夏尔·格罗:《全集》(Charles Cros, “Le Fleuve,” in Oeuvres Completes, op. cit.,

pp.74-79)。后来的科学将探索位置、速度和距离的相对关系。[4]居伊·德·莫伯桑:《全集》(Guy de Maupassant, Au Soleil, Sur L’Eau, La vie errante, in Oeuvres

Completes, Paris, 1969),第480-481页。[5]“灰色,这是灰色的降临和凯旋。一切都是灰色的,从墙壁的冷灰,到土地和燃烧过的植皮强有力和温暖的灰色。”《弗罗芒坦通信集》第一卷,第595页;“其固有色是灰色,一种沉闷的灰色,明亮早晨的光线刚刚显示棕色的模样。”弗罗芒坦:《全集》,前揭,第157页。[7]亨利·詹姆斯:《波士顿人》(Henry James, The Bostonians, first published in 1886,

reprinted chapter 20, Modern Library),第178页。[9] 1883年,新建的布鲁克林桥被一位美国评论家蒙特哥梅里·舒伊尔(Montgomery Schuyler)以类似的语言加以描绘:他因为它缆绳的结构而陶醉,通过这些缆绳可以看到被分割的城市的风景。(“The Brooklyn Bridge as a Monument,”American Architecture Studies, New York, 1892,

pp.68-85)。印象派也欣赏现代金属和玻璃结构的建筑,其新形式以开放的空间和明亮的采光而著称。[10]“最大的不幸是,这个团体中没有一个艺术家强有力地、决定性地实现了他们带来的、并散见于其作品中的新的准则”,《伏尔泰》(Le Voltaire, June 18-22, 1880, reprinted

in Emile Zola, Mon Salon, Manet, écrits sur

l’art, Paris, 1970, p.337.[11] “保罗·塞尚……这位伟大的流产画家”(“Paul Cezanne…grand peintre avorti,”in

“Peinture,” Le Figaro, May 2, 1896, reprinted in Zola, ibid),第372-375页。[12]阿尔弗雷德·德·维吉尼:《斯特洛》(Alfred de Vigny, Stello, Paris, 1925),第218,220,226页。[13]查尔斯·狄更斯:《艰难时世》(Charles Dichens, Hard Times, Book

the second, Chapter 11, London, Oxford Illustrated Dickens, 1955),第213页。[14]查尔斯·狄更斯:《荒凉山庄》(Charles Dichens, Bleak House, Chapter 1, London, Oxford

Illustrated Dickens, 1951),第1页。[15]霍桑:《福谷传奇》(Nathaniel Hawthorne, The Blithedale Romance, in Novels,

New York, The Library of America, 1982),第761页。[16]库尔贝的《奥南的葬礼》(参见插图117)和托尔斯泰的《战争与和平》都提供了对历史中的个人角色的反思:伟大的集体行动乃是每个人的冲动和个体性、数以千计的行动者的后果——不存在“伟人”。[17]托尔斯泰无疑熟悉19世纪五六十年代的法国小说。[18]托尔斯泰:《哥萨克》(Leo Tolstoy, The Cossacks, trans, Aylmer Maude, New York,

1930, pp.18-19)。译文参见草婴译《托尔斯泰文集·哥萨克》,上海译文出版社,1995年版,第172页。特此致谢。[19]福斯特:《最漫长的旅程》(E. M. Foster, The Longest Journey, New York, 1922),第327页。[20]斯特林堡:《六部剧》(Six Plays of Strindberg, trans. Elisabeth

Sprigge, New York, 1955),第71页。[21]“我记得第一次到巴黎时,是1876年……有些东西正在发酵……我的年轻艺术家朋友把我拉到画商杜兰-鲁埃尔那里,去看某些十分新颖的画作……我们看到了一些令人惊叹的作品,大多数署有莫奈和马奈的名字……第二天我又回去了,不知道为什么,我发现在这些令人称奇的宣言中确实发生了‘什么东西’。我看到一个码头上密密麻麻的人群,却见不到码头本身;我看到横越诺曼底风景的飞驰的列车,车轮在树林中飞转……我被这些画作深深地击中了。我给自己国家的报纸写了一封信,我在信中试图解释我认为印象派想要描绘的感觉。作为一篇无法理解的文章,它取得了某种成功。”《高更的秘密日记本》(The Intimate Notebook of Paul Gauguin,

translated by Van Wyck Brooks, London, 1930),第26-27页。

译者简介:沈语冰,艺术史和美学学者,复旦大学特聘教授,艺术哲学系主任。著有《20世纪艺术批评》《图像与意义》,均获教育部中国高校优秀科研成果奖。独立或合作翻译欧美艺术史经典凡20部。近著《图像与爱欲:马奈的绘画》即将由商务印书馆出版。

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

分享

分享