李基禄,题目不详,1970年代

Li Jilu, Untitled, 1970s

今天向大家分享“社会主义现实主义”相关系列作品。

社会主义现实主义是20世纪30年代在苏联确立的一种文学观念、创作方法,对于当时的社会主义国家和部分西方左翼文艺界而言,具有思想原则的“纲领性”意义。1949年新中国成立后,充分重视发展民族传统艺术与借鉴学习其他国家的艺术,但由于与西方世界隔绝,与苏联的密切关系和中国自身的政治需求,这个时期的文艺创作多方面受苏联社会主义现实主义影响。1950年代初,苏联的社会主义现实主义呈现出僵化的趋势,坚决反对和批判西方现代主义文学和艺术,连毛泽东本人也不完全信奉苏联社会主义现实主义的主张。作为一位诗人,毛泽东对中国传统文学和艺术有深刻的了解,对浪漫主义也有着很高的评价。他觉察到苏联的社会主义现实主义中有一些自然主义元素,因此在1957、1958年提出艺术创作要将革命现实主义与革命浪漫主义相结合。“革命浪漫主义的原则在1959年‘大跃进’时期的各种赞歌式的创作中被曲解了,其真正的意义在于纠正了苏联社会主义现实的缺陷。” [1]

在上世纪六七十年代涌现出大批摄影作品,展现了一些革命浪漫主义的创作特点:突出典型形象且多采用仰角拍摄,题材多表现社会主义工业、农业的生产创造,展现人作为主题战胜自然、创造价值的过程。范惠琛的《大庆原油流四方》便是其中的代表作品,仰视拍摄的原油管道呈射线状占据画面空间,展现出社会主义建设图景的雄伟之气,而管道的尽头聚焦在两位人物身上,突出此时以工农兵为创作中心的审美导向。本期分享的参展作品均由翟霖峰先生提供,感谢惠允。

范惠琛,大庆原油流四方,1970年代

Fan Huichen, Daqing Crude Oil Flowing in All Direction, 1970s

滑动查看作品

从左至右依次为:

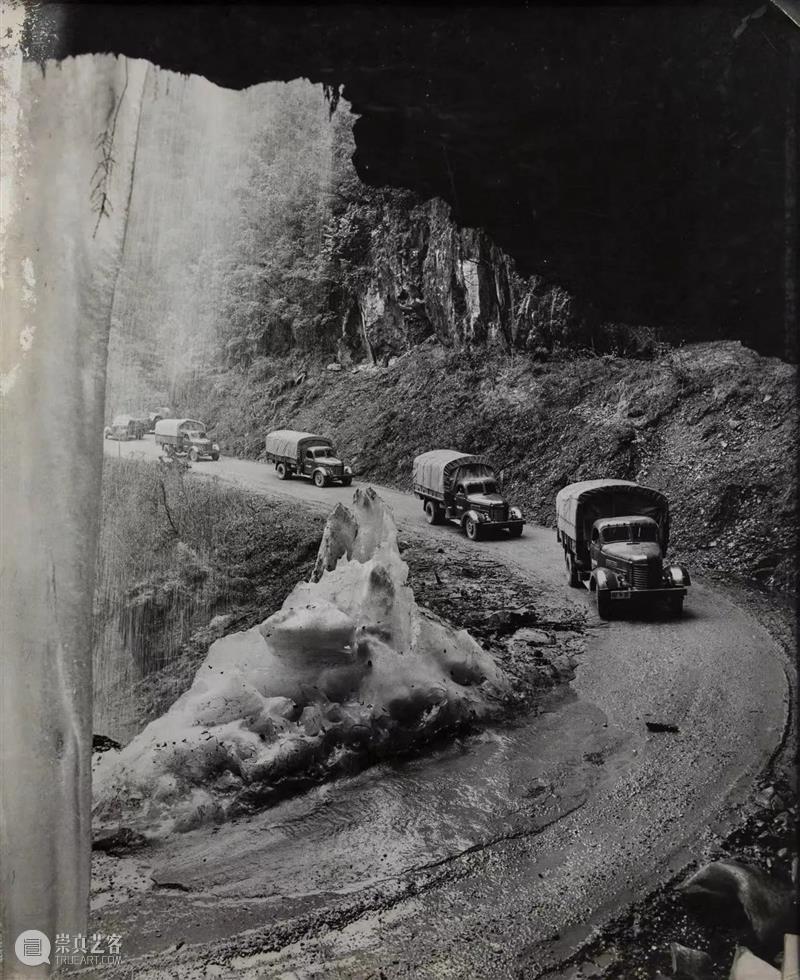

黄道明,车过二郎山,1977年

Huang Daoming, Car Passing Erlang Mountain, 1977

贾朝正,多拉快跑,1977年

Jia Chaozheng, Full Load, Full Speed, 1977

朱利和,大队条编,1977年

Zhu Lihe, Wickerwork of the Production Team, 1977

滑动查看作品

从左至右依次为:

魏德忠,英姿飒爽战太行,1975年

Wei Dezhong, Fighters at Taihang, 1975

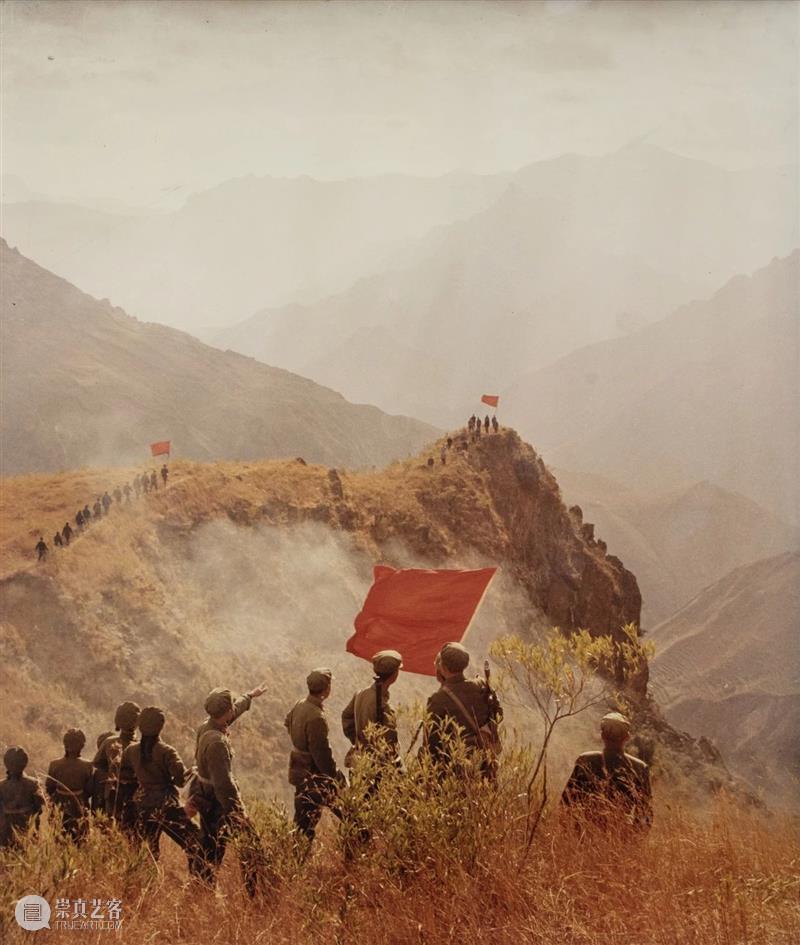

周万年,长征路上,1975年

Zhou Wannian, On the Long March, Full Speed, 1975

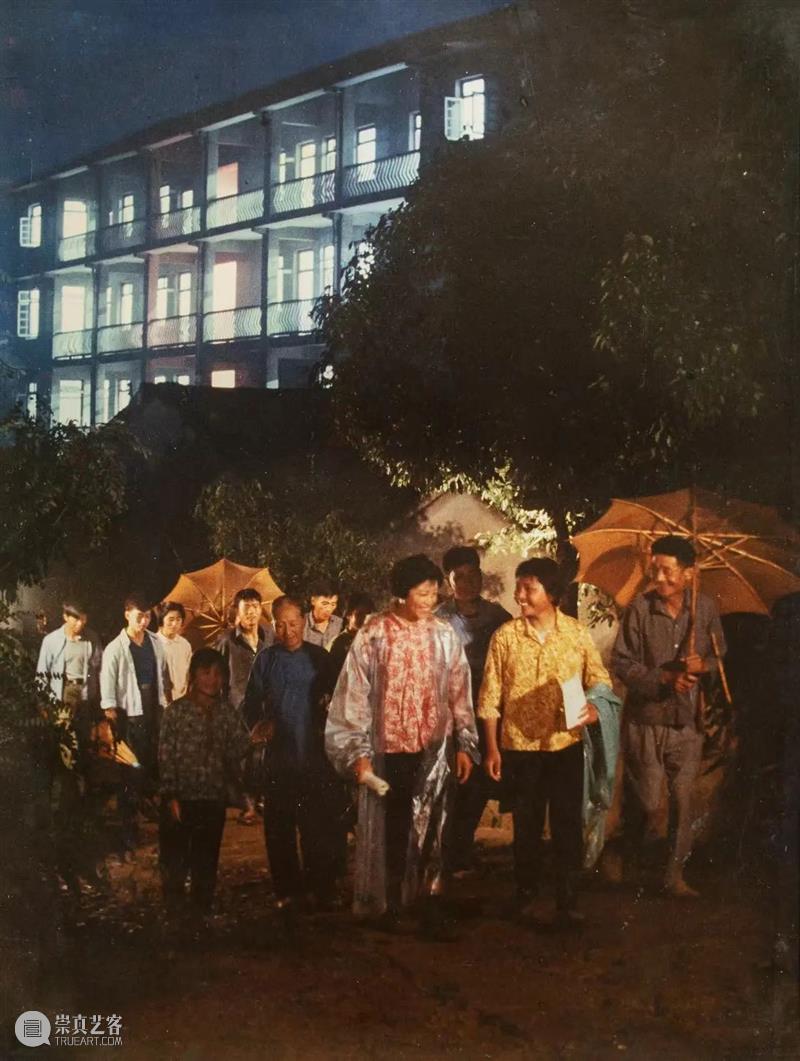

这一时期的社会主义现实主义创作不仅展现了人对自然、生活环境的改造,部分作品也由于意识形态的影响着重描写集体面貌,对大众群体生活的场景在人文层面上实现了一定关注。例如周纯炎的作品《农村夜校归来》在晚间昏暗的格调中突出人物的亮色,渲染大家参加夜校归来时欣喜的情绪;《牧民狠批四人帮》则提供了少数民族在特定年代参与全民运动的图景。

周纯炎,农村夜校归来,1975年

Zhou Chunyan, Returning from Night School in the Countryside, 1975

王谢白,牧民狠批“四人帮”,1977年

Wang Xiebai, Herdsmen Criticizing the Gang of Four, 1977

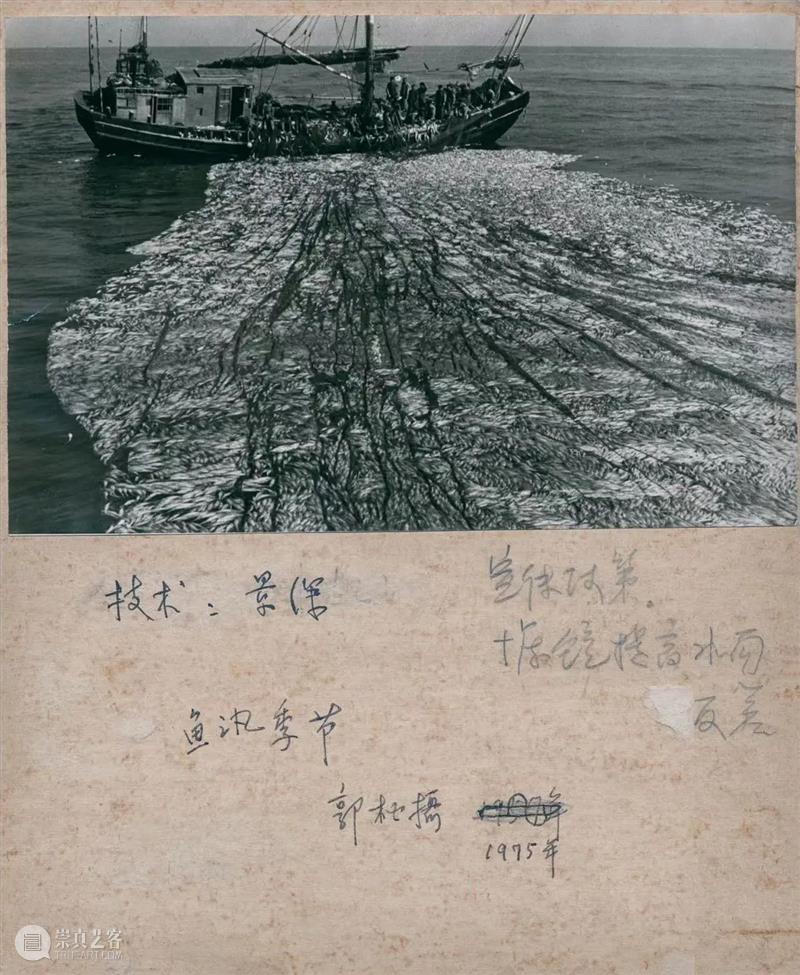

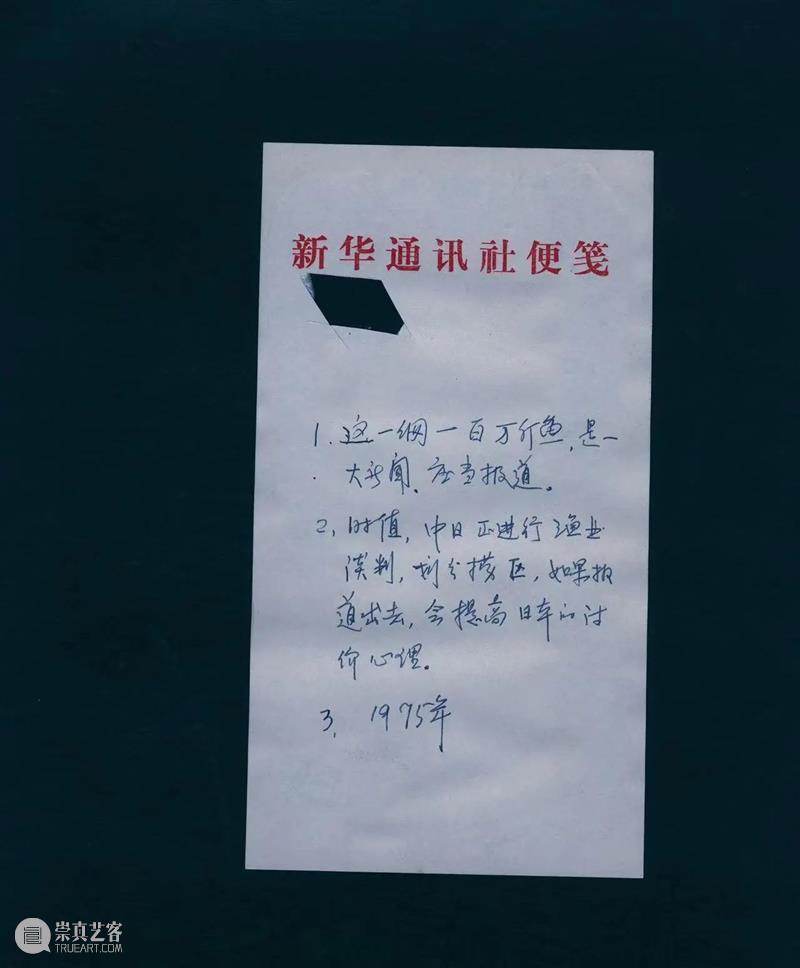

根据不同的宣传需要,作品的尺寸形式也会受到不同程度的调整。郭松的《鱼汛季节》便以至少三种不同的尺寸发表。本次展览展出了由原底片冲洗出来的发稿照片,参加1975年全国摄影艺术展览的展览原照片,以及在《中国摄影》上刊发又入选《全国摄影艺术展览作品选》之后用复制底片大量制作和发行的展览片。可见当时环境对于此类重要纪实作品的宣传需要与随之而提升的印发技术与速度。

郭松,鱼汛季节,1975年(明胶银盐,20x25厘米)

Guosong, Fish Season, 1975, Gelatin Silver Print, 20x25 cm

郭松,鱼汛季节,1975年(手稿,9.5x17.5厘米)

Guosong, Fish Season, 1975, Document, 9.5x17.5 cm

郭松,鱼汛季节,1975年(明胶银盐,50x33.5厘米)

Guosong, Fish Season, 1975, Gelatin Silver Print, 50x33.5 cm

尽管社会主义现实主义创作随特定的历史背景,在上层指导的影响下发生,当时的摄影作品也均由于社会现实条件的制约,譬如技术人才与设备材料的稀缺等种种原因,存在需要辩证看待的摆拍事实与题材不够丰富的问题,但是我们不难从这两个系列的作品中发现,社会主义现实主义的概念与美学风格并非固定不变,摄影家在上层指导思想不断调整的情境里,实行艺术多样化的探索,进行自己的尝试。这些作品的分享使我们窥见上世纪中国摄影艺术发展的脉络,众多摄影家、记者在当时所发挥的主观能动性也为今天的艺术工作者如何行动提供了启发。

注释:

[1] 邵大箴,“艺术:现实主义主流下的前卫艺术暗流——50年代的中国”,《中国作为问题第二辑》,P98

编辑:朱雅楠 / 王梓阳

正在展出 What's On

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享