2022年,国际博物馆协会更新了博物馆的定义:

“博物馆是为社会服务的非营利性常设机构,它研究、收集、保护、阐释和展示物质与非物质遗产。博物馆向公众开放,具有可及性和包容性,促进多样性和可持续性。博物馆以符合道德且专业的方式运作和交流,并在社区的参与下,为教育、欣赏、深思和知识共享提供多种体验。”

这是自2007年以来的首次修订,与之前相比,加入了“多样性”、“可持续性”和“可及性”等术语。对自身权力和文化资本的反思及以机构实践的方式为公众赋权,成为了当下博物馆与美术馆的行动主题。

过去的一年,巽美术馆向自身提出了一系列新问题与新挑战,并以不间断的行动和实践检验、回应这些问题与挑战,从中发现与建构未来的可能性。“在地方连接,与世界共时。”在这一行动宗旨的引导下,我们将艺术的公共性与社区性探索与建构摆在了未来机构发展至为重要的位置上,并将不断接受自身与外界的反思与检验。

展 览

展览,关乎观念的生成和应用,关乎话语的建构与博弈。巽美术馆常常在不停变动的话语里,寻找自己的空间。

在这一年,我们寻找到了什么?疫情带来的压迫感之下,或许我们不再执着于艺术的超越性,它的“光晕”被逐渐放大。用更接地气的语言来表达,就是“下沉”。在这个过程中,关于内容本身的较量不再那么分明,更广阔的是美术馆作为行动者处于这个社会网络之中的讨论。

我们未曾停下实践的脚步,正因如此,我们自身的基因才逐渐显露出来。我们渐渐接受了要“生成”,而不是“等待”。

大地之脸

2022年1月20日,巽美术馆推出新岭南文化研究展览“大地之脸”,由中山大学教授冯原策展。这是巽美术馆首次尝试以“创作策展“的方式,呈现从观念到内容完全由策展人冯原创作的展览。展览将从“俯瞰大地之脸的心智基础”和“跨越50年的珠三角之脸”两个部分深入探析珠三角50年的变迁,并试图以当代艺术的形式打破固有的岭南观察方式,启发一种全新的、具有未来性的视角。

无处安放的、线上线下

2022年4月7日,李景湖个展“无处安放的”和彭文彪&一米(卤味高清频道成员)展览“线上线下”在顺德巽美术馆开幕,分别由巽美术馆策展团队巽实验小组和刘子瑗策划。

展览“无处安放的”大部分为新作,以李景湖惯常使用的诗意方法探讨时代背景下人们“无处安放”的心理状态。新作大部分取材于顺德当地,以一种在地(site-specific)的创作方式构造具体的创作语境。

展览“线上线下”对美术馆空间进行了改造,使展厅变身成为一个沉浸式的观展游戏。卤味高清频道成员彭文彪和一米延续了诙谐幽默的创作风格,通过对顺德工厂的深入观察和工厂中女工生活的探访,创作出“阿云”这一角色,并借助多重媒体形式,尝试在展现阿云生活日常的同时,呈现与时代下个体生活息息相关的现代症结。

存在者的星球

2022年9月1日,汪正虹个展“存在者的星球”在顺德巽美术馆开幕,展览由独立策展人,批评家,艺术史家姜俊博士策划。以存在主义为线索,展览构画了一个既充满童趣,又予人反思的情境场。以此次展览为契机,巽美术馆也试图拓展“在地”的语境,从“在地文化”研究走向“在地存在”,正如展览所要体现的核心观念“存在先于本质”,巽美术馆通过与空间关系密切的艺术形式——雕塑,将两者之间的关系纳入研究体系,试图借此将工作重心转向当代雕塑的展示和研究。

此时此地此身:顺德本土艺术的视野

2022年11月6日,由巽实验小组策划的展览“此时此地此身”在顺德巽美术馆开幕。展览集中展示了14位顺德本土艺术家的作品。这是巽美术馆一次实验性的尝试——使空间回归到其最初的用途,将多重的“声音”聚合起来,使不同的人产生连接。

在开幕日,机构从业者、参展艺术家和相关来宾一起进行了一场题为“对话,声音的交织”的“圆桌”讨论。在讨论之中,借展览之由,顺德本土当代艺术机构的“在地合法性”问题被不断提出:顺德本土的当代艺术机构在标榜自身在地性的同时为什么极少关注本土的艺术创作者?而本土的艺术创作者又该如何脱离传统的艺术生产模式,进入当代艺术生产机制之中?

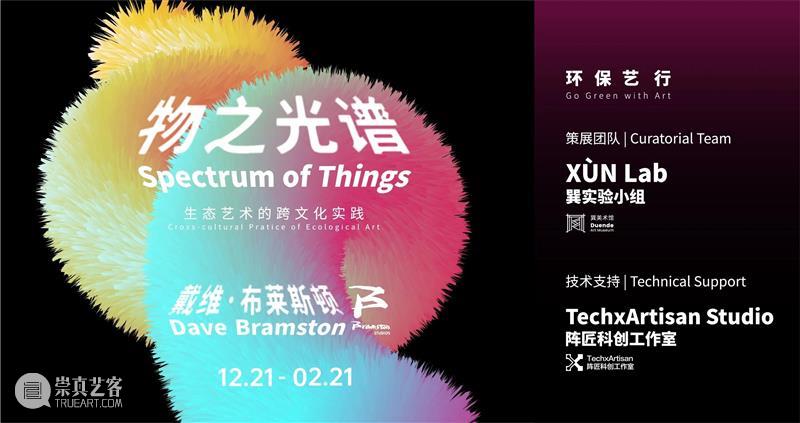

物之光谱:生态艺术的跨文化实践

2022年12月21日,由巽实验小组策划的展览“物之光谱:生态艺术的跨文化实践”在巽美术馆开幕。展览呈现了英国艺术家戴维·布莱斯顿在顺德驻地创作的7件装置作品。在他的作品中,来自珠三角工厂的剩余物成为了充满限制与挑战的材料。为引入一种超越限制的新视角,灯光装置与交互技术被纳入到装置的构成中,使作品呈现出光谱的形态和色彩。展场中,不同作品之间相互映照,在观众进入与观看的过程中发生着光影的变化,形成多重角色相互交织的剧场。

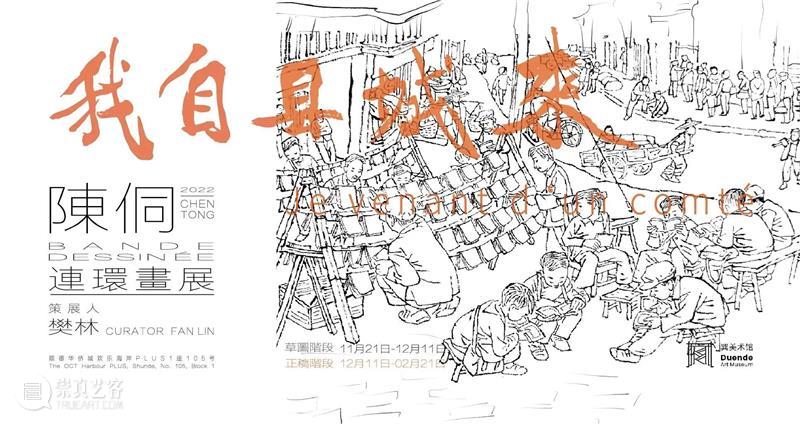

我自县城来

2022年12月11日下午,由樊林策划的陈侗连环画展“我自县城来”在顺德巽美术馆开幕。展览呈现了陈侗退休后的连环画创作《我自县城来》,讲述了他十七岁上大学前的经历,而作品的题目则借鉴了贺友直先生的自传体作品《我自民间来》。在展览中,陈侗试图通过回忆叙事和对绘画细节的精准把握传递连环画的当代价值——回观生活和历史,激活每个人的图画意识。

学 术

基于巽美术馆本身的机构和空间实践,它在不断探索和生成的应该是一种“在地存在”的方法论。它在两个方面指向巽美术馆进行中的机构实践,一是它基于地方经验的场域性,二是它期望实现的价值。

在第一个层面上,借用海德格尔“在世存在”的概念,“在地存在”强调的是一种“向来我属”的存在状态;在机构实践的语境下,它不仅仅与自身所属的场域直接相关,亦是一种非常实际的、将自身实践嵌入地方经验的努力。

在第二个层面上,“在地存在”的巽美术馆也希望自身的实践本身能够推崇、号召一种我们时代所需求的精神——以积极行动的方式,从实际的生活世界出发,为自身的存在赋予价值。

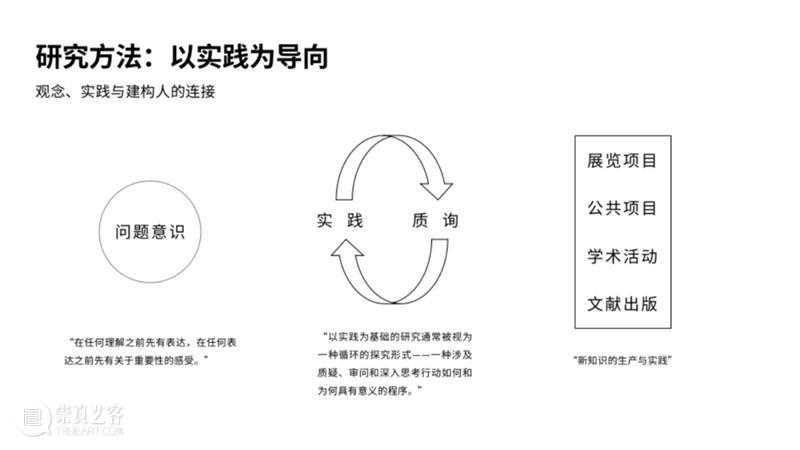

研究方法:以实践为导向

一直以来,“行动者”是我们对自身从事艺术的定义。行动者用行动来阐释自身,于是问题不在于语言,而在于选择语言;问题不在于观看,而在于观看之后的理解与实践。

巽美术馆的研究功能不仅体现在关于当代艺术的理论建构上,我们更希望将自身具有独特性的实践融入进来,在生产知识的同时,在当下去培养更坚实厚重的行动力。

问题意识及研究转向

从最初的“消费社会”出发,从自身所处的消费场域出发,在不断的探索中,我们一直在寻找那个能准确定义自身行动的主题。2022年的7场展览,每一场都见证了巽美术馆在不同主题上以实践为导向的探索,并确定将“公共性”的建构作为未来行动的主题。

在“公共性”主题之下,巽美术馆将进行更多空间之外的探索。这不仅包括公共艺术与城市美学的研究,还包括以当代艺术为核心的社群建构。

研究呈现

在地实践的主题:“工业文化”:

机构实践与生产机制:

人的生存状态:

研讨会

“第三只眼看岭南”

2022年1月20日,展览“大地之脸”开幕当天,巽美术馆举行了以“第三只眼看岭南”为主题的研讨会。研讨会由冯原主持,侯瀚如、姜俊、陈侗、朱荣远、刘志伟、费勇参与并进行专题演讲。岭南是个文化交汇之地,长期以来都被不同地方,尤其是来自于具有某种技术和文化特征的人所观察、描绘。文化的认知是一个不断进取、不断丰富的认识过程,文化的认知和定义也有赖于不同的观察者携带不同的观察技术的介入和探析,这对于文化的主体性带来了一个考验——我们可以是文化的观察者也可以是被观察的文化对象甚至使用外来的技术来观察自我并把观察结果变成有益于自我成长的动力。这些可能性必须有第三只眼睛来观察我们,在这个融合和变化的过程中,第三只眼睛可能一开始并不属于“我”,但最终却变成了“我”的一部分,使得我获得了第三只眼睛才观察到的方法。

“存在者的星球:公共剧场与具身雕塑”

巽美术馆于2022年10月8日举办汪正虹个展“存在者的星球”线上论坛——《公共剧场与具身雕塑》。展览“存在者的星球”呈现了艺术家汪正虹的一系列作品。从构建“存在者的花园”剧场的巨大雕塑到打破身体空间与公共空间关系的可佩戴雕塑,艺术家与策展人试图在存在主义哲学的语境下探讨艺术的空间存在方式。展览线上论坛邀请到7位嘉宾——皮道坚、李振华、胡斌、王晓松、林书传、张钟萄、李家丽,以“公共剧场与具身雕塑”为主题,聚焦汪正虹作品中的“剧场性”和“身体性”,展开深入研讨。

教 育

现在,美术馆中的教育看似只是为学校教育提供了多一重可能性,但正是在这贫瘠的艺术土壤之上,美术馆的存在本身的意义才被凸显出来。

在美术馆工作的我们观察过无数的人们进入这个空间。无论是质疑还是批评,在这里我们看到他们开始提问。这是一个很好的预兆,因为提问意味着好奇。所以当我们在美术馆遇到提问的人,多么刁钻古怪的问题,我们都愿意试着回答。

巽美学院

馆校合作

9月15日上午,100多名来自南海区美伦国际学校高一学生走进了巽美术馆观看正在展出的汪正虹个展“存在者的星球”。在美术馆工作人员的导览下,他们随着艺术家的作品创作故事和观念表达不断深入这场蕴含着哲学深度的展览。通过与作品的互动和与同学的交流讨论,他们不仅找到了从艺术中收获乐趣的方式,还收获了另一种与他者发生连接的可能。

美术馆仍在探索与学校发生关联的更多可能……

生 存

依据国际博物馆系统对社区美术馆在文化景观的生态责任和义务的要求中,为了应对社会的变化及社区群体对公共空间内容新的要求,积极的可持续发展方法也提供了很多参考。美术馆是可以提供聚会,分享知识和协调思想的场域,而私人化的运作机制在这个层面的发挥可以更加灵活便利。

顺德是一个熟人社会,当地的文化形态比较传统,大多数人没有接触过当代艺术,与地方连接的复杂也在此。当然作为一个机构运营者,你永远不会为体制化带来的成规而感到无聊,这是一个不断在投射及回应的过程。……

巽美术馆坐落在一个具有地方特色且消费文化浓厚的场域,也明确以社区美术馆的方式来规划整体运营。我们也会和当地的企业交流,寻找合适的艺术赞助人,培养公众投入公共事业的意识。有些企业主在和我们深度交流后,发生较大的转变,会主动走进美术馆看展览,然后再组织他的员工来看,就能带来有效的影响,我觉得类似的这种群体,是需要花时间来引导推动的,因为企业主们在地方上有一定的影响力,让他们一起参与进来成为理事共同推进,会比我们单方面针对个体去做推广和传播来得更有效。

打边炉《美术馆的危机与应对之道》

巽美术馆馆长吴美曼发言

未 来

巽美术馆,从存在到有所建构,并非一朝一夕的努力。任何理想事业都需要长期耕耘,我们牢记这一点,立足每一个当下。2022年,身处顺德的我们仿佛隔绝了疫情的阻碍,在实践过程中,也逐渐坚定了由“地方”出发,建构艺术“公共性”的行动目标。在空间内外,我们将拓宽与公众连接的可能,不断推动当代艺术的地区建构。

- 当前展览 -

“物之光谱——生态艺术的跨文化实践”

主办:巽美术馆

艺术家:戴维·布莱斯顿

策展:巽实验小组

展期:2022.12.21-2023.2.21

门票:免费

展览地址:顺德华侨城欢乐海岸plus1座105号巽美术馆1层展厅

开放时间:周二至周日9:00-18:00(逢周一闭馆)

“我自县城来”

主办:巽美术馆

策展人:樊林

艺术家:陈侗

门票:免费

展览时间:2022年12月11日——2023年2月21日

展览地点:顺德欢乐海岸PLUS1栋105号巽美术馆2、3层展厅

扫码购票

关于巽美术馆

巽美术馆是广东顺德⼀家非营利艺术机构,于2020年9⽉12日正式开馆。美术馆坐落于广东省顺德区华侨城欢乐海岸商业区,展厅共有三层,是由DUO建筑设计事务所塑造的现代简约白盒子空间。

在当代艺术实践的过程中,巽美术馆整合国内外资源,结合高标准、多元化的艺术表达形式,建立展览、学术研究和公共项目一体化的运营机制,不断推动传统与当代、本土与国际之间的对话。

在地方连接,与世界共时。作为一家民营美术馆,我们期望建构以艺术为凝聚力的社会网络,将自身嵌入社会现场,以重塑社区的公共性,激发空间与人的多重可能。

Duende Art Museum (DAM) is a non-profit public art institution in OCT Harbour PLUS, Shunde, Guangdong Province, China, opened in 12 September 2020. The three-storey exhibition hall is a modern, minimalist white box space shaped by DUO Architects.

In the practice of contemporary art, DAM integrate domestic and foreign resources, combine high-standard and diversified forms of artistic expression, establish an operation mechanism with exhibitions, academic research and public projects, and constantly promote the dialogue between tradition and contemporary, localization and globalization.

Creating connection in locality and sharing time together with the world. As a private museum, we aspire to build a social network that uses art as a cohesive force, embedding ourselves in the social scene in order to reshape the public nature of the community and inspire multiple possibilities for space and people.

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享