编者按:感谢刘一雯对展览《笔记——来自二十世纪末的中国声音》述说体验与见解,本文转自“绘画艺术坏蛋店Ⅱ”,为观众回看展览打开了一定视角。我们珍视来自各方的声音,欢迎大家对我们的产出内容作出讨论。

《笔记——来自二十世纪末的中国声音》展览海报

艺术界思考的乏力并不是一件新近的事情,历史的隐晦,现实的混乱,最终将艺术推向了对当下的麻痹。俄乌战争的绵延与疫情管控中断了拜金主义者们进行的狂欢,不确定性迫使新晋的中产调低了自己的音量,更多的人则因失业而让本就脆弱的体面难以为继。曾经,全球化带来的欣快感受已使得我们很难再去进行本质主义式的思考,但不幸的是,我们被迫再次处在了这样的境地,无论集体还是个人,多元的主体性力量都在被削弱。物理隔离与思想悬置使得我们都自觉或不自觉地与当下保持了安全距离。

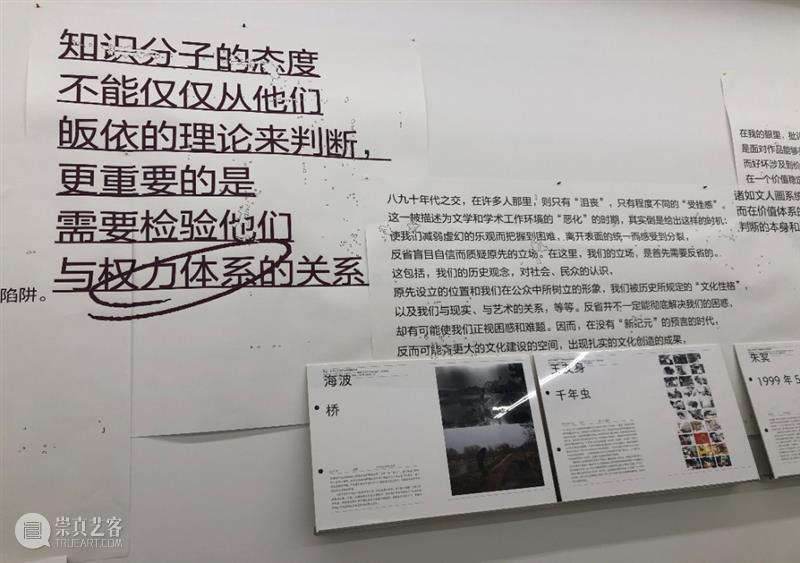

《笔记——来自二十世纪末的中国声音》现场照片

事实上,与麻痹的感受相对的是我们从媒体那里听到的历史的变局正在发生,甚至,见证历史的冲动也从未这样强烈。在这样的语境下,当代艺术却显得无所作为,而像一个后视镜那样映照出正在往前奔跑着的仿生科技、NFT与元宇宙,仿佛我们已经跨过了晚期资本主义的回光返照与死亡,达到了永生。在此,并不是为了挑战这些发展的革命性或是质疑其中的诚意,只不过,它们将我们与当下的距离拉得更远了。为了找回对当下的感觉,我们不得不将历史化的情境与个人的现实组成新的当下,既知晓自己在历史中,也明确自己参与着历史。

《笔记——来自二十世纪末的中国声音》现场照片

今年6月,策展人刘鼎和卢迎华将一个文本为主的当代艺术展览《笔记——来自二十世纪末的中国声音》临时嵌套在了北京画廊周当中,为习惯了以图像把握世界的观众提供了另一条介入当代艺术的路径。

进入展厅,观众的注意力首先会先被四周墙面上的大号句群所吸引。这些句群是来自二十世纪末18位学者的不同声音,它们被印刷在类似便利贴的大张白纸上,以应接不暇的错落感觉并置在了同一个空间。

经过了大字报年代的观众可能会对这种公开招贴的热情心生抵触,它暗示出一种危险的哲人王倾向。

但实际上,通过阅读可以发现,这些文字并非来自一种统一的声音,其中包括不同议题所引发的克制的抒情、简明的阐释与真诚的提问。它们并未对个人提出任何统一的要求,也未对未来做出绝对的判断,甚至为了凸显这种表达上的私人痕迹,人为圈写涂鸦的笔迹也出现在了白纸上,知识分子的主体性意识袒露无疑。

在文字下,还随机印刷了一些散落的不规则碎片图案,这些碎片就像图像中的刺点,分散着观众的注意力。既带来浪漫化的效果,又可能打断意群的表达。随机的不规则图案使得文字的文本性模糊了起来,衬托出文字背后所依附的背景及其表面的可覆盖性。

与文字墙配套展示的是43位中国当代艺术家千禧年前后创作的艺术作品,这些作品不是作为物的艺术品原作,而是包含了介绍文字和作品图片的卡板。

据策展人介绍,这些是由艺术家而非策展人挑选出来的作品。在此,艺术家表达的主体性被放在了第一位。作品卡板一部分倚靠在供阅读用的文献展示架上,一部分则被堆放在了工业风格的带轮分拣箱里。

在展示形式上,这样的布置模拟出研究者在分拣文献与消费者在超市里选购商品的双重感觉,有距离感又好像在邀请观众的介入。不过,观众可能很难从作品图片直接勾连到墙面上文本的语境,除非他们勇敢地坐到身旁的阅读椅上,耐心地阅读18位学者的文章。

在一个当代艺术展上旁若无人地阅读长文并非易事,毕竟,观众的思想强度已在短视频和自媒体中被反复稀释了。然而,水磨石地面、围坐一圈的极简风格折叠椅以及一旁呼呼作响的立扇,提示着在这栋社会主义建设时期留下的工厂板楼里,像过去那样真诚地讨论与交流是可能的。读本与作品卡板都在告诉观众,当代艺术作品需要被阅读,而不是被观看。当意识到这是一个临时的短期展览时,这种介入当代艺术思想现场的愿望就显得更加紧迫。

《笔记——来自二十世纪末的中国声音》现场照片

虽然,艺术作品与读本内容并非一一对应的关系,但它们共享着相同的时代语境,有着相似的现实关切。某种意义上,艺术家们的作品可以说是学者们思考的形象化表达,90年代末出现的摄影、录像与行为艺术催生着人们见证与行动的主体性力量。

例如,罗永进在作品《北京莲花小区》中,通过拼接摄影的方式记录了伴随着城市化建设而来的早期商品房密集、单调而灰暗的样子,审视着快速城市化潜在的代价;赵亮用录像的方式记录了在2000年10月21日这天,被一位下岗工人殴打的丧气经历,个人的日常经验从未这样重要;郑国谷通过艺术市场对摄影作品定价的国际惯例来倒推自己作品价格,以此抗议消费主义对艺术的钳制;林一林通过行为展示出跨国移民所遭遇的双重暴力处境;文慧通过戏剧表演呈现了男权社会中女性生育在身体和心灵上所承担的重负……因原作的缺席,在形式上,这些作品看似被降格处理了,但在观念上,它们又被放大了。

这些观念或者思想与90年代末知识界的思考紧密相关。18篇文献所反映出的一系列问题,包括80年代启蒙运动中西方现代化的理性思想、社会主义历史进程中所发生的挫折、资本与权力的合谋等等,在世纪之交的艺术作品中都得到了不同程度的表现。这些问题仍与我们当下的生存纠缠在一起,甚至更加激烈。

值得注意的是,策展人卢迎华说观众可以在现场根据自己的阅读和思考对艺术卡板进行再组合。笔者看展时,那些包含血腥、暴力、自虐或艳俗元素的作品大部分都被放在了分拣箱里。这种布置不知是来自布展方的自我审查,还是观众参与的选择。虽然,有相当的偶然性,但更可信的推断是,那些世纪之交的图像仍扰乱着我们的内心。在这个意义上,哈贝马斯提出的公共领域的交往理性能否实现就仍是一个疑问。

《巨浪与余音——后现代主义与全球80年代》(展期:2021年4月22日 - 5月21日)现场照片

实际上,对比策展人过往的展览《巨浪与余音——后现代主义与全球80年代》就会知道,《笔记》展览是将对中国当代艺术的研究从强调外部因素转向对内部进行反思的一次尝试。通过拉长艺术接受的过程,抽离艺术作品的可感形式,《笔记》展览完成了一次艺术家和学者们在思想上的紧急集合。他们不仅共同呈现了关于时代的批评话语,还回应了当下麻痹的现状。这种观念性与激进性不应仅存在于当代艺术作品中,也应属于展览本身。

刘一雯

之前在画廊打杂,后在地产和互

联网公司赚钱,2021年毕业于中

央美术学院艺术硕士,现为中央

美术学院在读博士生。

编辑:朱雅楠

正在展出 What's On

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享