格蕾丝·佩雷:集体生活是无可辩驳的事实

Maggie Doherty 文,何啸风 译

译自Maggie Doherty,”Big Disturbances”,

The Nation, June 27 2017.

1.作为活动家的格蕾丝·佩雷

“在那些圈子里,我很受欢迎。”《再见,好运》的叙述者在小说开头说道。这个开头完美地结合了自信与狡黠、自负与自卑,用寥寥几个单词呈现了一个角色。在这里我们听到了这样一个人,她或许没有她所说的那么重要,但她肯定是有趣的。我们还听到了英语和意第绪语、新国家和旧国家、现在和过去的对比声音,它们以一种紧凑的对称方式结合起来。

《再见,好运》是一段长篇独白,是一位年长的犹太妇女罗茜姨妈对外甥女说的,其中回顾了罗茜年轻时的浪漫纠葛:

那时我也没多瘦,只是要更文静一些。等回过头再看,莉莉,千万别惊讶——改变才是上帝的真理。在这一点上,无人能够幸免。只有一个人,那就是你妈妈,她是个例外,她压根儿就没有意识到自己的屁股已变得那么大了,冲着金丝雀的耳朵一唱就是三十年。

一瞬间,我们就进入了罗茜的世界:在这个世界中,充满了嗜欲、衰老的身体,独创的侮辱、老练的对话。我们在这里听到的声音——责备、其弄、命令——不完全是凭空捏造的。“在那些圈子里,我很受欢迎”是一位姨妈曾经对佩雷说过的话,这句话在她的脑海里挥之不去。

写这个故事的时候,佩雷已经30多岁了,还生着病,因此暂时摆脱了家庭内外的责任。她在新学院的老师W.H.奥登鼓励她用自己的声音来写作;而佩雷决定,她同时也要用她的世界中的诸多女性的声音来写作。这个故事帮助她成为一名出色的小说家。Doubleday出版社的一位编辑喜欢她的作品,他告诉佩雷,如果她再写七个故事,就帮她出版小说集。

《人类的小小烦恼》于1959年出版了。佩雷当时37岁,在文坛上默默无闻;这本书让她获得了评论界的称赞、古根海姆奖学金、唐纳德·巴塞尔姆的友谊,以及未来数年的各种教学工作。菲利普·罗斯称赞她的语言“有丰富的情感细节……一种曲折的魅力和反讽”。她很快成为美国小说界的重要的新声音。

佩雷此后只出版了两部小说集,《最后一刻的巨变》和《当天晚些时候》。她的大部分故事都发生在纽约,她几乎一生都生活在纽约。在出版小说集的期间,她抚养孩子,组织反战抗议活动,并在哥伦比亚大学和莎拉·劳伦斯学校任教。在这些年里,佩雷没有减少写作;她只是拒绝将自己局限于短篇小说的形式。终其一生,她都是一位坚定的活动家,写小册子、文章、政治报告、诗歌——需要她做的任何事。她写了各种题材的作品,不全是文学作品——因此这些作品被喜欢她的小说的人们所忽视。

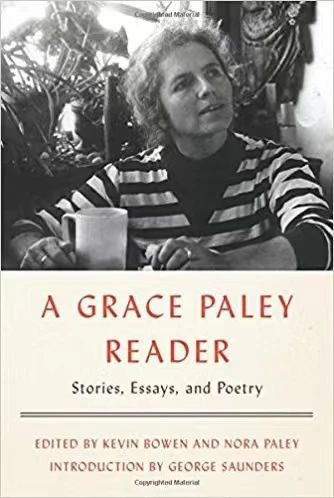

佩雷的出版商Farrar, Straus and Giroux纠正了这一疏忽,陆续出版了更多她的非虚构作品,1998年出版了她的散文集,2000年又出版了她的诗集。现在,这本《格蕾丝·佩雷读本》试图把这些作品与她的小说结合起来。《格蕾丝·佩雷读本》由乔治·桑德斯作序,收录了小说、散文、演讲和诗歌。这本书提醒我们,佩雷既是短篇小说家,也是活动家、小册子作家、诗人、社区组织者、坚定的左派。

2007年去世的佩雷把一生更多的精力用于政治而非文学。虽然她的作品卷入了“二战”后一些最重要的社会运动,但是这些作品并不总是根据产生它们的历史被看待。我们往往容易忽视她的作品对于当时的意义。这就是写短篇小说的一个危险,短篇小说几乎可以完全脱离地点和时间来阅读。佩雷的故事更是如此,它看上去就像一颗完美的宝石,从历史的淤泥中被挖出来。

《格蕾丝·佩雷读本》帮助作家回到她的历史时刻,回到塑造她作为艺术家和活动家的生活的具体条件。该书末尾的年表,把佩雷的文学出版与她的政治活动一一对应。例如:

1959年,Doubleday出版社出版《人类的小小烦恼》;参加反对核武器、反对学校进行空袭演练的抗议。

1969年,与和平活动家的小型代表团一起去北越接收三名美国战俘;《距离》获得欧·亨利奖。

1978年,在白宫草坪上的反核武器示威中被捕,判处6个月缓刑;在《纽约客》上发表《别处》。

在佩雷的生活中,如同在她的小说中,个人与政治、家庭与世界的边界是非常模糊的。政治自然而然地进入了她的小说,就像一位熟悉的邻居跨过她公寓的门槛。很长一段时间以来,评论家都称赞她的文字中的精确、幽默、老练。但是,对于我们理解她而言同样重要的,是她对于那个时代的社会和政治运动的深入参与,以及这种参与、这种热切的世俗性如何定义了她的小说。

2.我们为什么要关心世界?

1922年,格蕾丝·古德赛德出生在布朗克斯区,是三个孩子中最小的一个。她的父母是乌克兰移民,也是坚定的社会主义者,在1906 年一起逃往美国之前,他们都处于流亡之中——父亲在西伯利亚,母亲在德国。很小的时候,佩雷就继承了父母的政治倾向,以及他们的俄语、意第绪语带口音的英语-——这些语调和节奏后来影响了她的小说。与1930 年代在政治家庭中长大的许多犹太儿童一样,佩雷变得比她的父母更加激进。她在1995年的《不公正》一文中说,她的父母“是犹太人聚居区的一对夫妇,想用努力工作和接受教育爬上美国社会的阶梯”,最终到达了“职业的中产阶级……这个舒适的阶梯(可能是装着软垫的)”。佩雷的一生都深深地卷入了民权运动、女性解放运动、反战运动,从不让自己过得舒服。

《格蕾丝·佩雷读本》收录了关于每个运动的作品。其中一些作品曾经发表过,比如1975年发表在《女士》杂志上的关于美国人收养越南儿童的争议文章。也有许多从未出现在全国性杂志上的小册子和散文,包括佩雷关于性别政治和妇女政治生活的许多作品。她关于1983年“塞内卡妇女和平营”的笔记,会引起任何在抗议活动中与执法部门对峙的读者的共鸣。另一篇值得注意的文章是《那些非法的日子》,诚实而克制地讲述了她在堕胎仍然是非法的情况下试图堕胎的过程。

但是,正如许多介入政治的小说家,佩雷在她的故事中最有力地描写了政治。取材于她自己的生活的小说《母亲》,把移民母亲和女儿的代际冲突加以戏剧化。这种冲突,也在佩雷的一些自传性文章中得到了描述。小说的叙述者“宣布了一个政治宣言,抨击苏联人的家庭地位”。这引起了母亲的警告:“去睡觉吧,上帝保佑,你这该死的傻瓜,你和你的共产主义想法,都赶紧睡觉去吧。我和爸爸,我们在1905年就已经看到了。”女儿在大萧条时期的美国长大,永远无法知道她的移民父母目睹了怎样的恐怖,但是,父母同样无法同情女儿的政治主张。

佩雷笔下的其他人物也面临着同样的挑战,包括那些担忧激进的子女的中年活动家和母亲。在《鲁西和伊迪》中,一群妇女在庆祝鲁西50岁生日时讨论一个失踪的女儿。

她到底在什么鬼地方?哦,可能是因为傻乎乎的小型罢工或者别的什么事情在监狱里呢,安说,五分钟后就能出来。为什么她觉得那种事情会让我感到不可思议呢?你就是像那样将她养大的,而现在,你却震惊不已。

政治意识从母亲那里传给孩子;激进的孩子也继承了他们母亲的担忧。

在佩雷看来,政治活动与操持家务、抚养孩子是一致的。正是因为有了孩子,女人才需要关心这个世界。佩雷在1976年与《波士顿评论》的访谈中说,相比于积极地参与政治,一位母亲完美地抚养她的孩子(可口的食物、最好的学校)是更不重要的。她解释说,作为一位母亲,“你是很重要的,但这个世界也在培养孩子,因为这个世界也在培养他们……你最好也要关心这个世界。这些都是息息相关的”。佩雷相信每个人、每件事都是相互关联的:武器中的化学物质不久就会进入你孩子喝的水中;你的儿子可能在一场你没有去抗议的残酷战争中服役。

相互依存的概念既是佩雷的政治的基石,也是她的艺术的组织原则。《最后一刻的巨变》中的小说《树上的菲丝》最好地说明了这一点。在星期六的纽约,这个在佩雷的小说中反复出现的人物在街区公园闲逛。这是一个混乱的场景:孩子们奔跑嬉戏;妈妈一边呵斥一边聊天;“星期六爸爸,衬衫敞开,野心勃勃”,四处勾搭。菲丝爬上一棵树,俯瞰这个场景。她感叹道:“在民主时代,这是多么美好的地方啊!”坐在树上时,她遇到了一连串朋友和邻居。菲丝和他们聊天,并且对在场和不在场的人给出判断和评论——包括和她分居的丈夫里卡多,他只在缺钱时来信。整个街区——也就是说,整个世界——都被纳入了这个公园,一个女人和孩子的王国。

在故事的结尾,一个反对越战的游行队伍走过公园。几个成年人举着标牌(上面写着“你会焚烧孩子吗”),用手推车推着孩子走过操场。正做着关于性爱的白日梦的菲丝,看到她的儿子理查德拿起粉笔在柏油路上写上抗议者的话。对菲丝来说,游行队伍,以及理查德冲动的参与,标志着一个转折点:

我认为就是在那个时刻,这件事让我幡然醒悟,改变了我的发型、我在上城区的工作、我的生活方式和说话方式。之后我见到了做各种不同工作的男男女女,他们的头脑构成以及接收到的讯息都来自那个我的孩子们真诚的大脑构想出的性感操场。每一天,我都越来越多地思考着这个世界。

与其说政治打破了这种家庭场景,不如说它表明自己是家庭场景的一部分。这个操场本身就已经是政治性的了。

3.与不幸的人打交道

佩雷在1986年的一次演讲中说:"我作为一个作家开始思考,是因为我已经开始生活在女性当中了。”她曾经痴迷于“激动人心的”男性世界,但她渐渐醒悟过来,将注意力转向了身边的女人——“母亲、姐妹、姨妈”。令她感到震惊的是,她从未思考过她们,也从未理解过她们。佩雷在演讲中说:“我不认识她们,这实际上是许多文学作品的来源……它们来自你所好奇的东西。”

佩雷认为,女人天生就对他人的生活感到好奇。她们生来就比男人更有同情心,更少使用暴力。当她在一首诗中说屠杀是“男人的罪过”时,她是在明确的性别意义上这么说的。她周遭的世界的暴力在起源上明显是男性的。因此,就像她曾经对《波士顿评论》说的,女人有责任“改变这该死的世界”——通过艺术、行动主义、抚养孩子。她在《责任》一诗开头说,“社会的责任是让诗人成为诗人,诗人的责任是成为女人”。承担这种责任的诗人,看上去就像佩雷本人:在街头巷尾发小册子,拒绝为战争缴税,谴责经济不公。这首诗的结尾是对诗人的要求:"像卡桑德拉一样喊出来,但是这一次,要被人们听进去。"

生活在女性当中,成为作家,这二者的联系既是实践上的,又是哲学上的。当她的孩子们还小的时候,佩雷一部分时间在上西区的办公室(她在哥伦比亚大学做打字员),一部分时间在市中心的公园和学校,照顾她的孩子。在追着孩子跑的过程中,佩雷会观察其他人的日常生活,偷听他们的日常对话。她在1992年对一位采访者说:“如果没有在操场上度过那段时光,我就不会写出很多这样的故事。”虽然她在哥伦比亚大学工作期间打印出了最早的几个故事,但是,其余故事主要是在位于第11大街的家长教师联谊会的办公室写出来的。她的第一部小说集是职业生活和家庭生活的共同产物。

不同于活动家圈子里的一些年轻女权主义者,佩雷从未把母亲身份视为一种压迫性的制度。她认为养育孩子是一种工作形式——一种无聊、疲惫、吃力不讨好的工作,正如她的许多故事所表明的那样——所以她从3岁起就把孩子送到日托中心。尽管如此,她还是很享受孩子的成长过程所带来的洞见和情感。关爱儿童生产。在她的小说中,她慷慨地描绘了养育孩子的美丽和平庸。对佩雷来说,做母亲是喜忧参半的,是一种快乐、愤怒、悲伤交织的经验。这是另一种不完美但最终有益的“寓居在世上”的方式。

她关于菲丝的多个故事,就很好地表达了这种情绪起伏。在《漫长快乐的人生中两则伤心简短的故事》中,菲丝在一个星期六下午缝补一条旧裙子的褶边,她的两个小男孩和现在的情人在身边大吵大闹。这个场景很快从其乐融融变成了鸡飞狗跳:情人克利福德受伤了,左脚踝被理查德咬伤。男孩们“撞伤了,也流泪了”,被送去午睡。克利福德批评菲丝作为一位家长“糟糕透顶”。作为报复,她朝他扔了一个玻璃烟灰缸,砸到了他的耳垂。“你不应该对一个女人说那样的话,”菲丝气愤地小声说——尤其是这个女人独自养大了两个孩子。克利福德清理了他的血迹,离开了公寓。菲丝照看孩子们,接着喂他们吃饭。这个故事的结尾是菲丝抱着小儿子通托,通托是之前那个场景的罪魁祸首:

我抱住他,轻轻摇晃他。我温柔地抱着他,闭上双眼,依偎在他黑色的小脑袋上。太阳沿着自己的运行轨迹,从市中心办公楼的水塔间探出头,瞬间用明亮、耀眼的光线笼罩了我。阳光穿过我儿子短粗的手指,将我的心一条接一条地照亮了,像是那着黑白相间衣服的国王,被阿尔卡特拉斯岛的监狱永远埋葬。

这是一个动人的场景。在这个场景中,母爱既是限制和约束,又是提升和照亮:一幅作为监狱的圣母怜子图。它完美地捕捉了许多女性对作为母亲的矛盾心理——甚至佩雷本人也是如此。另一个关于菲丝的故事(未收录在《格蕾丝·佩雷读本》中)的结局是,在海滩上,长大后的两个男孩把他们的母亲埋在沙子里。对菲丝的囚禁仍在持续。

虽然她们的家庭生活是不尽如人意的,但是佩雷笔下的女性很少感到绝望。无论生活变得多糟,她们总是想要从中获得更多。在《活着》中,菲丝和她的朋友艾伦同时得病了。她们打了一通电话,菲丝想要安慰艾伦。

生命并没有那么重要,艾伦。除了恶劣的日子、糟糕的男人,我们一无所有。我们没有钱,时间全都是碎片,还有蟑螂,星期天无事可做,只能带孩子们去中央公园,在恶臭的湖面上划船。看看孩子们和所有糟糕透顶的事情吧,世界上的每一个奶酪孔都在高温火焰里炸开。

艾伦表示同意:“我想看到所有这一切。”这些女性拥抱整个世界,包括蟑螂和恶臭的湖泊。毫无疑问,佩雷的小说证实了女性的工作和生活。人们常常称赞她是一位关注个人事物,关注从宏伟的历史舞台上消失的日常生活。佩雷同意这种解读,承认她在刚开始写作时对自己的主题感到焦虑。“我写的都是琐碎、愚蠢、无聊、家庭、无趣的东西。”她在演讲《关于诗歌、女性和世界》中说。但是,佩雷不仅仅是一位描写家庭的作家。没错,她的小说描述了日常生活的活动——购物、烹饪、照料、争吵——以一种温暖和敏感的方式使这些熟悉的活动变得新颖而迷人。但是,在佩雷的小说世界中,不存在真正的家庭空间。公寓都不是私人的:每个人都认识大楼里的每个人,朋友、孩子、情人、前夫你来我往。家庭不断地重组,接纳新成员和不速之客。在《漫长快乐的人生中两则伤心简短的故事》中的第一则故事中,当孩子们围在她身边时,菲丝为她的前丈夫和新丈夫做早餐。两个丈夫都因鸡蛋而沮丧。

佩雷没有把家庭封闭起来,而是把家庭放置在集体生活中。她的许多故事都发生在公共或官方的场所:公园、操场、医院、疗养院。在这些环境中,隐私纯属幻觉。你去医院探望一位父亲时,会听到隔壁病床那个看不见人影的病人的评论。你去疗养院看望一位母亲时,另一位病人会打扰你们的团聚。我们在佩雷的世界里最接近隐私的时刻,或许是乘坐出租车穿过曼哈顿拥挤的街道:远离城市的人群,不过只是暂时的。

在她的几乎所有故事中,隐私都是人们所渴望的,但它也总是被人们所怀疑。佩雷不相信人们可以将自己与周围人的关切分开,也不认为人们应该这样做。这是她认为监狱应该设在城市里的原因之一,正如她在《六天》一文中所论证的。监狱应该在“附近”,而不是在“遥远的郊区”,远离家人,远离公众视线。与“不幸的人和自我伤害的人”打交道应该成为每个人日常经历的一部分。佩雷的小说,就像她的政论文章一样,呼吁我们去接近那些我们宁愿避开的人们。

但是,一种深深的,甚至无望的孤独感可能会潜入她的小说中。在《母亲》中,叙述者描绘了她的母亲多年来站在各种各样的门口,注视着、担忧着、责备着。在故事的最后一幕中,她的母亲再次站在门口,这次是站在客厅,而父亲坐在沙发上听着巴赫。这一幕让他们想起几年前的一个更早的时刻,当时这对夫妇坐在客厅里一起听莫扎特的音乐,他们“震惊地看着彼此”,以及他们在美国的新生活。但是,这种欢乐已经一去不复返了。母亲在门口恳求道:“说点什么吧。我们现在不像从前那样无话不谈了。”父亲是一名医生,回答说他很累,“我今天恐怕见了有30个人。全都是病人,说啊说啊说啊说的。听音乐吧”。她走过来坐下,但没有说话。没多久,母亲就死了,故事就结束了。这是佩雷的喧嚣的世界中难得的沉默和孤独的时刻。

在佩雷看来,没有什么比这种孤独更悲哀的了——没有什么比不能或不愿与周围人打交道的人更悲哀的了。在她的行动主义和艺术中,她把展现我们如何过集体生活作为她的目标。她的小说不仅仅是具有同情心的:它不仅试图从他人的角度来理解世界,而且还坚持认为这种联系感对于激进政治的工作是至关重要的。集体生活或许不总是令人愉快——一间公寓里可能会有太多人——但在佩雷看来,这是生活中无可辩驳的事实。

相关文章

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享