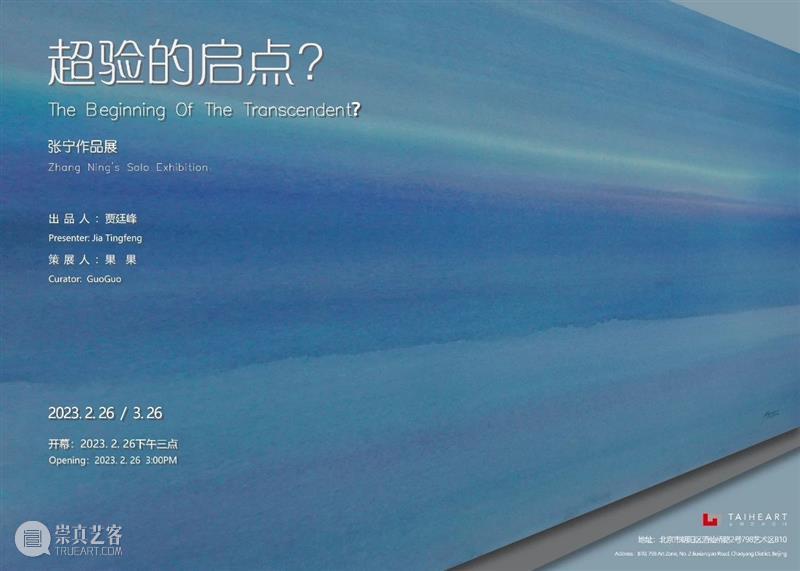

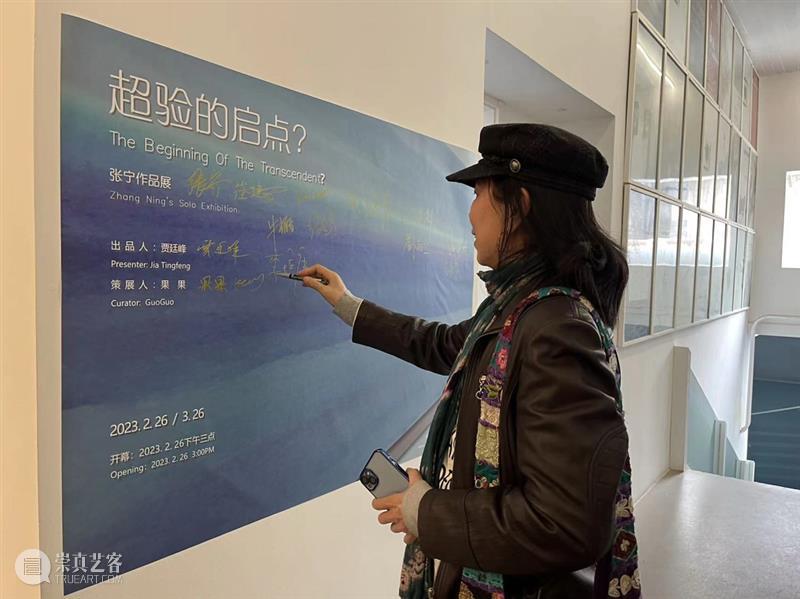

2023年2月26日下午15:30艺术家张宁作品展在798太和艺术空间顺利开幕,展览共展出艺术家5年来绘画作品20余件,围绕“光”这一主题,以艺术家对“超验”的理解,潜心研习数十载的媒介——水彩,创造了独特的艺术语言与画面呈现。70后的张宁在青年时期的创作中,常以水彩描绘极其写实的物像与人物,他的具象绘画曾入选全国美展。随着张宁对当代性绘画语言与观念思考、探索的深入,他大胆地抛弃了曾经的写实风格,将创作投入到了全新的艺术表现领域,他笔下的世界也变得更加简洁、深邃、明亮、清澈、通透。展览开幕前张宁与太和艺术空间创始人贾廷峰就展览进行了深入对谈,张宁对艺术本真与自我精神的纯粹性有着极高的追求,突破与创新也构筑起了近年来他创作的主旋律。从而由精神内核到视觉感受和当代表现,张宁以静谧画面引领观者,步入如海德格尔所言的“澄澈之地”。而展览名称“超验的启点?”中的“?”则表达了一种生命之终极追问,与探寻世界本源的探索之心,何谓“超验”?何谓存在?何谓真理?也许张宁的本次展览,只是提供一种质疑的精神,并非一种答案。

我总是在想,艺术创作的价值是什么?每一次创作,我都是带着问题来寻找答案的。观念先行,并摆脱肉眼的客观再现对我观念和精神的束缚,从而进一步反思什么是艺术和艺术的当代性转换,以及在艺术的当代性的语境下如何重新定义绘画的时代意义。驱动艺术家进而拥有创造力的是观念,正如哈耶克所说:“只有观念才能战胜观念”。观念先行,观念介入,主要反思两个问题,一个是打破肉眼的客观物象进入理念和心灵的客观世界;第二个是用艺术的思维进入对超验的连续追问并获得启示。

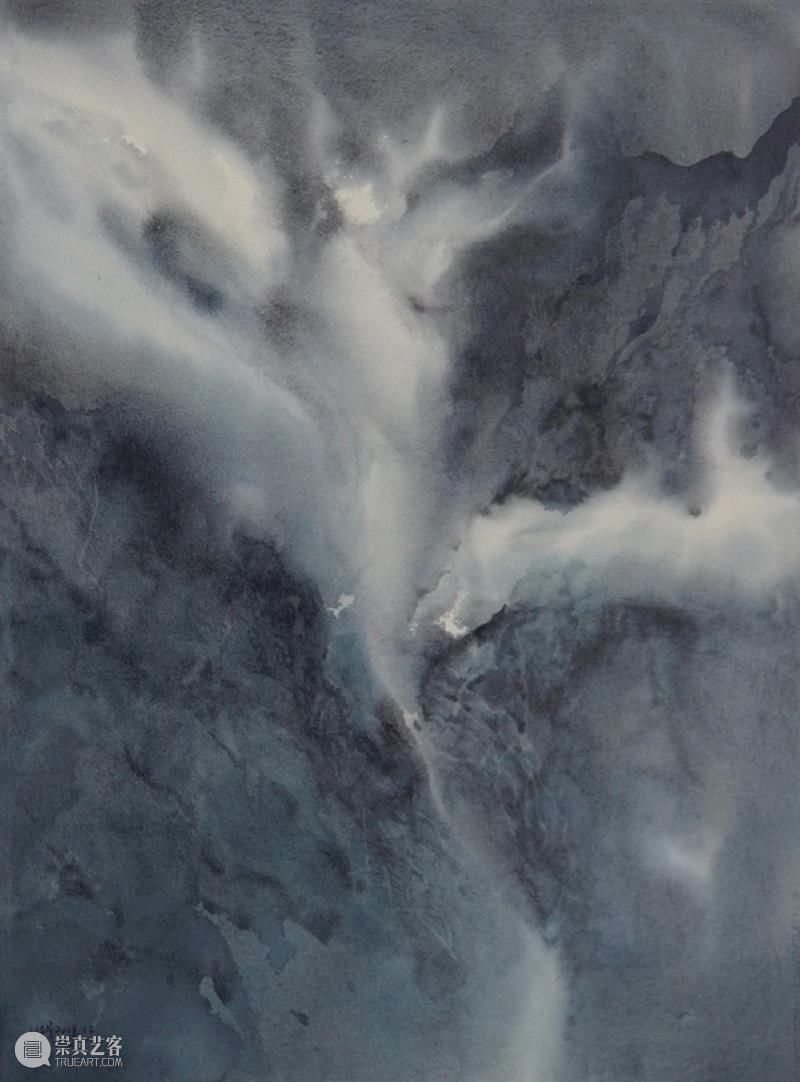

目极-1 纸本水彩 150×100cm 2021

Ultimate of the eye - 1 Watercolor on paper 150×100cm 2021

我的作品总是在努力隐去“物质”本身,也在试图洞察“物象”背后的“本真”,是透过“物质”与“物象”达到对人与自然的关系,乃至人与自身关系的一种纵深追问,是一个“去蔽”的过程,是克服“经验”与“先验”造成的表象的“遮蔽”,去接近“超验”的“形而上”的部分。虽然人类不可能“直观本质”,但用艺术作品可以努力无限的接近这个“本质”,无疑是一种用思想来拷问思想,用思想来拷问感知的过程。

在创作时不考虑抽象与具象及画种与材料之间的界限,也可以说是将创作放在一个个体意识的思维语境之中去考察,而不是纠缠在抽象、具象等宏大的概念。拒绝单纯的描摹自然,并抛弃了模仿和再现的二维平面的经验特质,并将本体意识,探源意识高悬于经验标准之上。作品努力打破特定的题材、内容与形式和色彩与情感诸方面的经验束缚,而是诉诸于“殊相”而非“共相”,并充满着好奇心,用线条和颜色来诉说,用点、线、面的韵律和节奏来表达对自然与世界的理解,努力创造出摆脱肉眼表象世界的束缚和完成对超验的连续追问的实践路径,在作品观念与图像中,表达出超验的自由秩序。这个秩序,是追求圣洁的过程,同时蕴含在造物主赋予的救赎的光中,从而在艺术观念中和作品的图像中,去解决后现代主义艺术在颠覆和消解一切时,留下的相对主义、虚无主义、激进主义和乌托帮主义的困境。

目极-2 纸本水彩 150×100cm 2021

Ultimate of the eye - 2 Watercolor on paper 150×100cm 2021

光,从神学上说,人类需要造物主的普照、感召和被救赎,建立反思、反省、忏悔的超验的内在秩序,提醒自己的敬畏心不要丧失。光,从哲学上讲,是影的投射源,影是物的反映,无物存在,即使有物存在,也无法把握,可把握也无法言说,对光与影的追问,是来自对虚象与实体的追问,是对本体真存的连续追问,也是对理念的实体表达。光,从科学上讲,是一种极特别的存在,具有“波粒二象性”,它可以是波,也可以是粒子;是物质也是非物质,通过光的二象性推导出了量子态的波粒二象性,继而又诞生了“观察者效应”和“测不准原理”,从而出现了“不确定性”这一具有时代意义的概念。

从艺术看,我作品中的光是抽象的,也是具象的;光是物质的,也是精神的。光,是一种生命,同时也具备精神的能量。作品中体现的光即形,分割空间,自然形与几何形自由穿梭,使物质与精神合二为一成为可能,让理性和感性在思维的基础上具有了更多的可能性。艺术是一种超越一般理念的存在,艺术相对于观念,是意志的直接客体化。艺术可以摆脱执迷于表象世界诸多的欲求,在某一刻,最终从表象世界中悔悟过来,懂得了真正心灵的反思才是超脱这个表象世界的唯一方法。

一叶 纸本水彩 150×100cm 2019

A leaf Watercolor on paper 150×100cm 2019

创作时,会让我想到康德对理性的肯定,同时又划出的边界,又通过“物自体”想到了混沌理论、海森堡测不准原理,格德尔不完备定理,旁观者效用和不确定性。但最终同样回到康德和哈耶克处,充分重视和肯定人类的理性价值,但划出了康德的理性的边界和堤防哈耶克所说的“理性的自负”和“知识的僭妄”。伽达默尔认为,“艺术不是方法论,而是本体论,艺术的获得就是通往真理启示的道路。语词和图像不是单纯的模仿,而是要让它们所表达的东西,开始真正的存在”。这个“存在”就是“本体”,就是艺术可以通往世界的本源。对那些无法企及的本质性和不确定性的启示和召唤是一种内心的诉求,也许是本能性的使命,只有这样,我的自由意志和独立人格才能和本能一起去贴近超验的启点而存在。当然,也一定需要在孤独的寂静中默默地坚守那份内心渴望的纯净。是启示,是宁静,是对未来的希望。的确,我们都需要用艺术的纯粹去净化我们的心灵;我们都需要极简的态度去面对需要取舍的生活。

归去来兮No.4 纸本水彩 100×65cm 2018

I am homeward bound No.4 Watercolor on paper 100×65cm 2018

对超验的连续追问,总想呈现一次克尔凯郭尔的“纵身一跃”,但同时又为“纵身一跃”提出了一个“限定”或者说约束,试图大胆而虔诚的向超验的高纬度靠拢的同时也在对现实做出回应,并抱有一颗谦卑心和怜悯心对现实做出关照。对超验的连续追问,首先要追问什么是信仰和灵魂是否存在,这些思考还要向一个超验的存在去寻找答案。信仰,让人懂得谦卑,谦卑是承认自己认知的有限,避免陷入理性的自负和知识的僭越,尤其是承认对于生命的意义和未来这样的问题;信仰,让人懂得敬畏,敬畏是对造化之奇的惊叹,是对人之局限与边界的基本认知,是对人世之无常的醒悟;信仰,让人懂得良知,良知是面对道德抉择时,对内心的声音的尊重,是坦然面对人性之恶的自我约束,是对人类苦难的深切同情。

晨曦-8 纸本水彩 122×100cm 2022

Morning light - 8 Watercolor on paper 122×100cm 2022

如奥古斯丁认为,对认知的自负才是犯罪的根源。所谓的“对认知的自负”,其实就是“对客观的世界做出主观的判断”的意思。客观的存在本身并无善恶,而我们对其的认知必然夹杂着自身主观的偏见。一旦任由这种主观认知来做出判断,就会与真实世界发生偏移,而罪就由此产生。只有保持谦卑,从自己的认知开始质疑、省察、反思,才有可能从主观的、自负的认知中跳脱出来,接近客观真理。

艺术可以成为摆脱肉眼表象世界的束缚和完成对超验的连续追问的实践路径;艺术同时可以成为寻找灵魂归宿的入口;艺术可以让精神从世俗中,从生物学意义上拔出,进入高维度的思维秩序。

2023.2.20张宁写于青岛画室

秘语-7 纸本水彩 100×75cm 2020

Secret words - 7 Watercolor on paper 100×75cm 2020

回音-2 纸本水彩 142×42cm 2021

Echo - 1 Watercolor on paper 142×42cm 2021

翔-3 纸本水彩 53×75cm 2018

Fly - 3 Watercolor on paper 53×75cm 2018

上下滑动可见

太和艺术空间 ︳TAIHE ART GALLERY

官方微信 ︳taiheart

官方微博 ︳@太和艺术空间

官方小红书 | TAIHE太和艺术空间

小程序 ︳太和艺术空间

邮箱 | taiheyishu@163.com

www.taiheart.com

垂询电话:+86 -13261081813

周二至周日 10:00 - 18:00

北京市朝阳区酒仙桥路2号798艺术区B10

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享