图源三星堆博物馆官网

「汤谷上有扶桑,十日所浴,在黑齿北。居水中,有大木,九日居下枝,一日居上枝。」

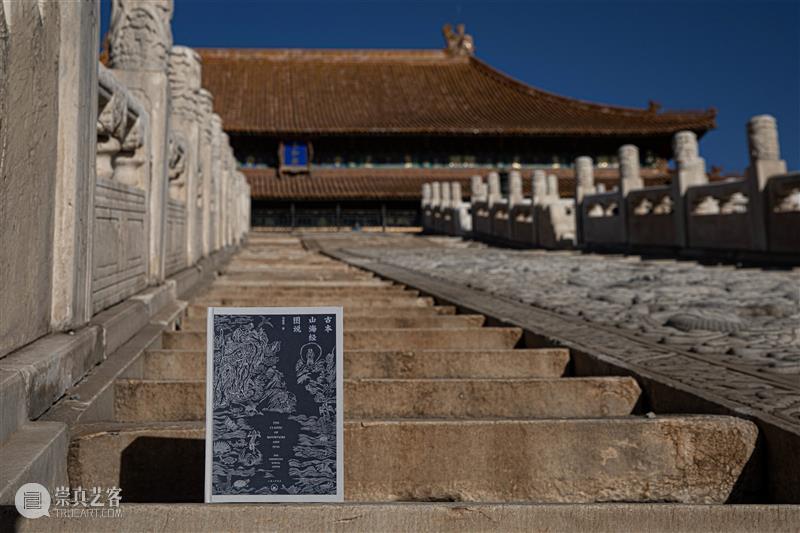

《山海经》值得挖掘的地方似乎还有很多。书中的记录,是作为古代地理和生物的投影存在,还是一种部落共识和原始崇拜,仍不明确。这种显然游离于正统文化体系的奇异的模糊性,也是其魅力所在。学者杨照,则从小传统和图腾文化的角度出发,对《山海经》的成书进行了解读。

纵观古希腊到今天的西方文明,其中有一个重要的脉络:神话。希腊神话庞大的系谱在古希腊文明最辉煌的时候,整理过一次。到了罗马的时代,罗马人又整理过一次。虽然神的名字发生了改变,但他们的基本个性和地位大致相似。这样的内容,一直到两千多年之后,仍然是西方文明的基本常识。

对比古代中国,虽然不能说没有神话,但神话的成分非常稀薄和匮乏。

从《尚书》《诗经》读下来,除了少数的文本,我们读的都是以人世作为核心的描述和讨论,不能否认这就是周文化的核心价值,我们今天所理解的中国传统文化也源自于周文化。周人以下的文献在文字和价值观上面有非常强烈的倾向,比如以宗族为主,这是人的社会组织。人在宗族系谱上占什么位置,就决定了你是什么样的人,跟人、跟宗族无关的其他的内容,在文化当中被边缘化,呈现也相对稀少。即使像庄子那样无涯的想象力,在写作的时候,他也非常清楚这是想象,是寓言。

神话跟寓言是两回事。神话在一段时间内被一个集体相信,并且认为是解释这个世界的方法;寓言从一开始被说出来,就不是为了让人相信,而是要拿这件事来对照人所相信的其他事情,所以寓言和神话是不一样的。

在中国,比如《楚辞》《庄子》描述的世间以外的现象,寓言的成分远超过于神话。也就是说,从上古时期一直到汉朝,我们并没有真的见到神话的文献。

在中国文化以人为中心的价值观下,神话长期被边缘化、被压抑。孔子在这里是具有高度代表性的,「子不语怪力乱神」,「不知生,焉知死」,这就是关于人的知识、感情、资源的一种分配方法。

但也因为这样,这个文明必须付出它的代价,它很少有兴趣去解答人世以外的现象和问题。但任何一个文明的知识跟感情资源的分配都做不到彻底偏斜一边,命令只能到这里,不能有任何的好奇心。

所以,在不同时期,中国仍然留下了神话的痕迹。人们思考、想象、刻画着周文化缺乏的那部分,比如《山海经》。《山海经》成书的年代并不清楚,只能够直接从文本上面试着去探索。

中国文化的小传统

要解读《山海经》,需要承认目前解读的困难。第一,《山海经》里面有很多混乱甚至错误的地方,但到底乱到什么样的程度?被篡改到什么样的程度?坦白说,我们没有足够的资料。

第二,在面对这些作品的时候,我们还是要小心,因为没有办法像面对王官学的经书,或者是《孟子》《韩非子》这种文献一样,从主流脉络出发进行解读。因为我们不知道这样的文献是从哪里来的,又如何影响了其他的文献。我们永远不可能知道这些神话的来历以及断裂情况,以及是否存在过像西方那样庞大的神话系谱,这是我们不可能去解释的重大、根本的问题。

到了汉朝,相对于战国时代,中国社会已经更明确地形成了文化人类学所说的「大传统」和「小传统」两种不同的脉络。

大传统意味着合法性,而且有明确的工具和相应的社会机制将其保留、记录下来,最典型的就是文字。在大传统之外,中国社会一定有一些不一样的关心、关怀,它就会产生了这样的一种小传统的内容。

小传统也有自己的继承方式,但是通常是口传的,内容就不会那么固定,而是会不断地改变,不断地加入想象的成分。我们可以从《山海经》去探索,在主流以外,如何去想象人世以外的世界。

从《山海经》《列仙传》《搜神记》到《抱朴子》,显然它们各自代表了小传统当中的不同的面向。《山海经》是一个开端,越往下越可以感觉到这些内容慢慢被整理出一个神仙系谱,形成了一个特殊独立的范畴。这种神仙系谱到了东汉以下,慢慢跟道教结合在一起。

魏晋南北朝以降,道教就变成了中国小传统最重要的保留和串联的地方,道教有组织,留下了稍微多一点的文字记录。不过也不能够确认目前留下来的道教资料,跟小传统在各个时代的真正面貌到底有多大的差距。

《山海经》是在这样的背景下产生的,因而我们阅读、理解《山海经》的方式,会跟我们读其他的书都不太一样。

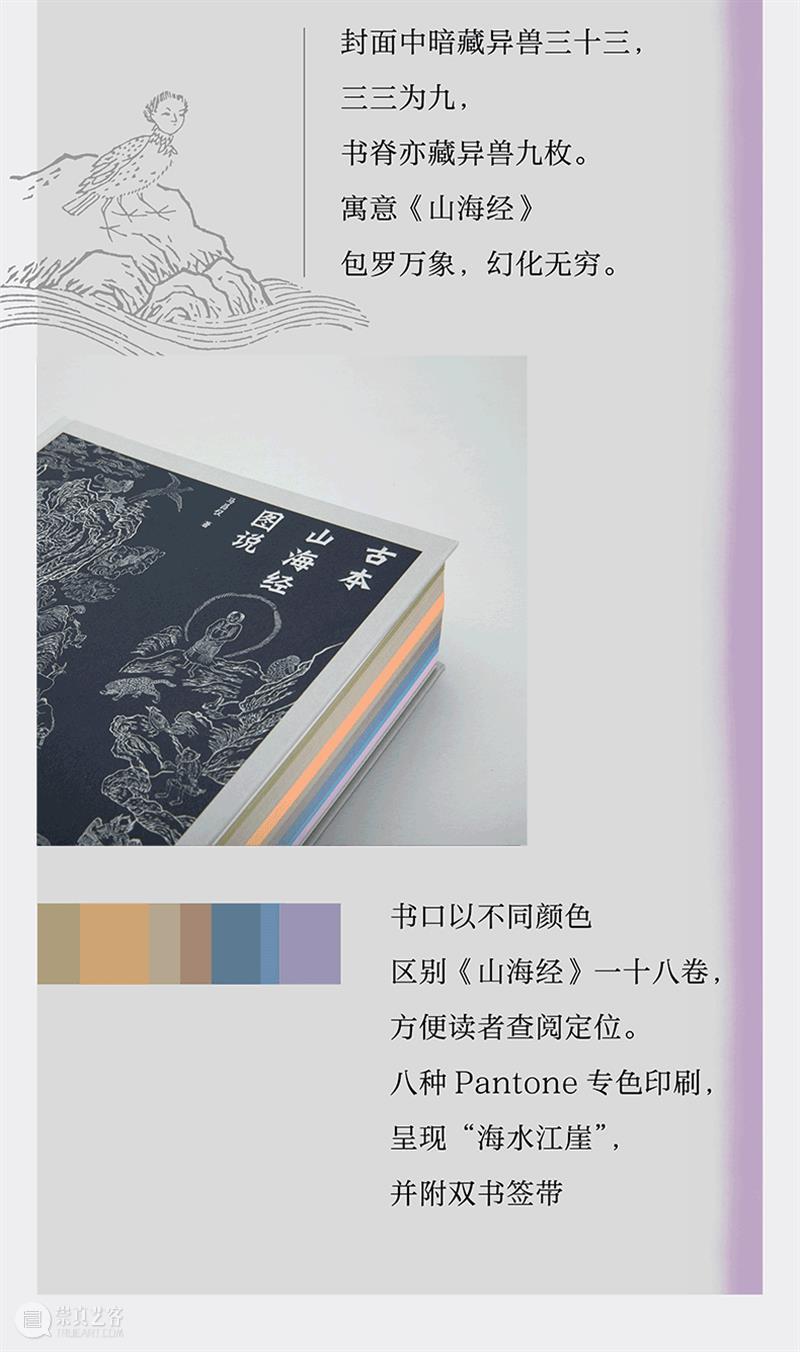

《山海经》不是「经」

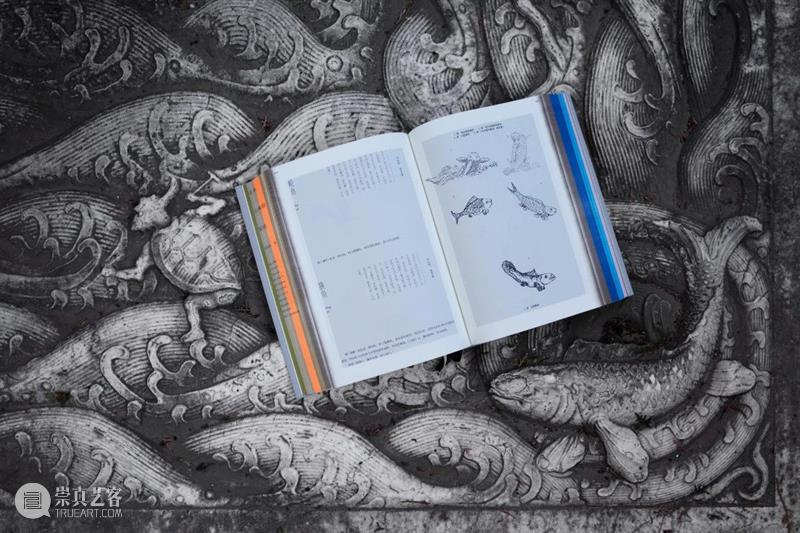

《山海经》书名的来历是书里面分成了两个部分,一部分是山经,一部分是海经。前面的五卷叫做《五藏山经》,后面第六卷到第十八卷是《海经》,但是从书名到结构都引发了许多疑惑。

今天看到《山海经》这三个字,会自然地认定最后一个字应该像《诗经》、《易经》一样,是经书的意思。但是这种解读有待商榷。

比如说开头的时候,前五卷顺序是南、西、北、东,第一卷是《南山经》。《南山经》开头说:

「南山经之首曰䧿山。其首曰招摇之山,临于西海之上,多桂,多金、玉。有草焉,其状如韭而青华,其名曰祝馀,食之不饥。有木焉,其状如榖而黑理,其华四照。其名曰迷榖,佩之不迷。」

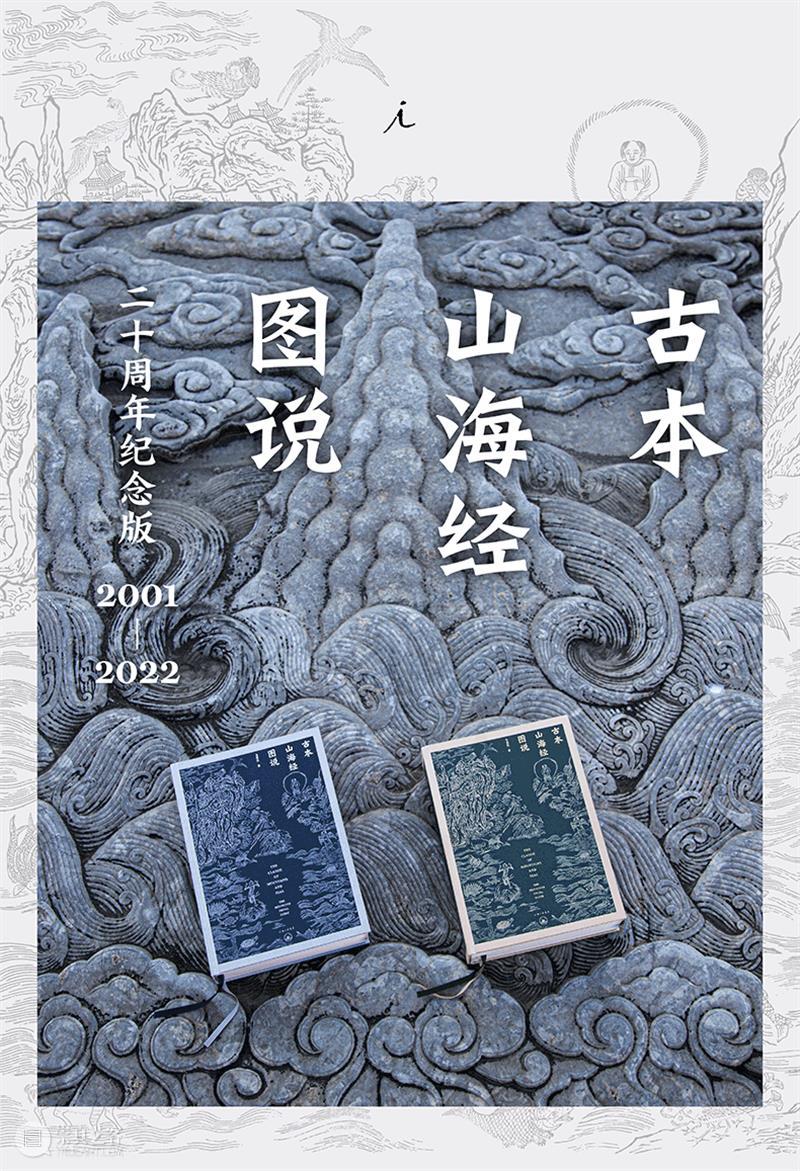

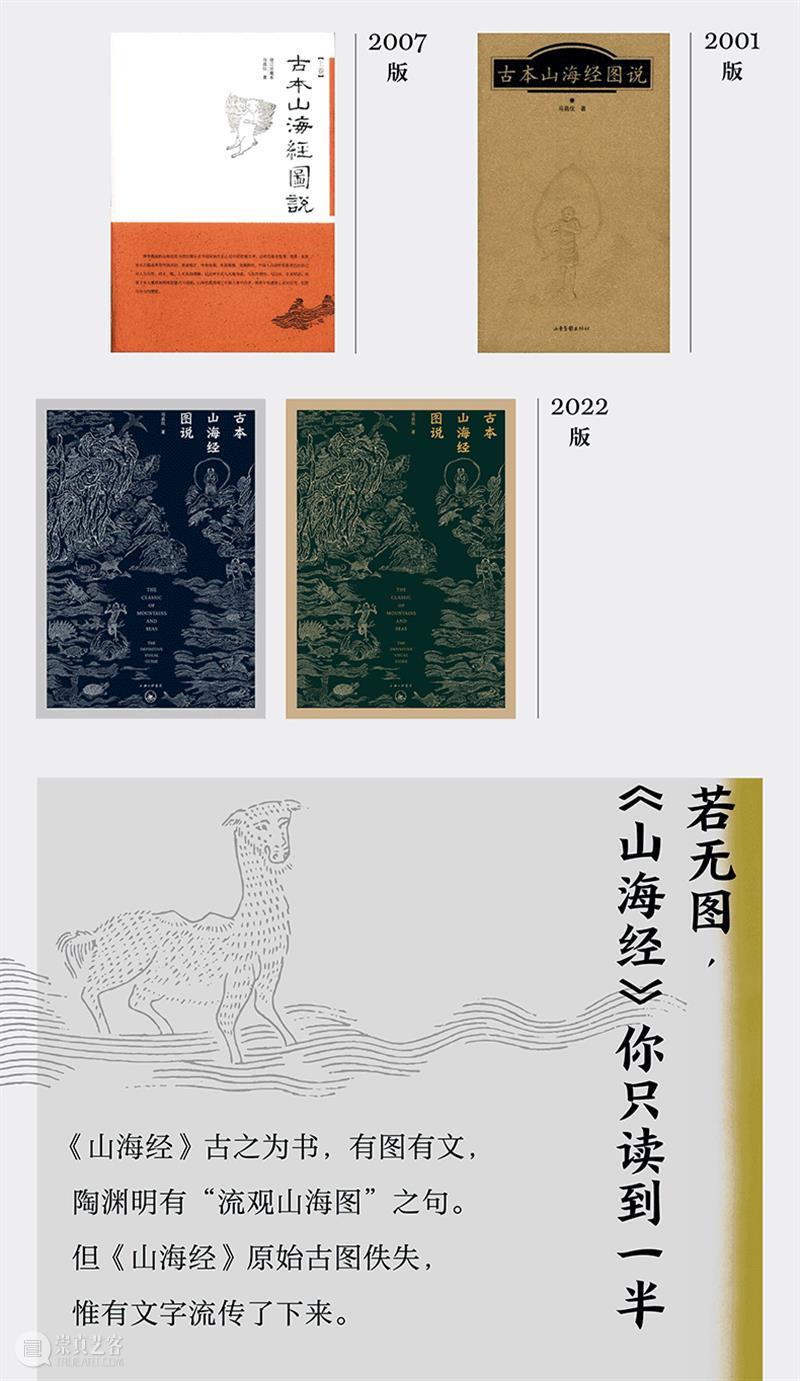

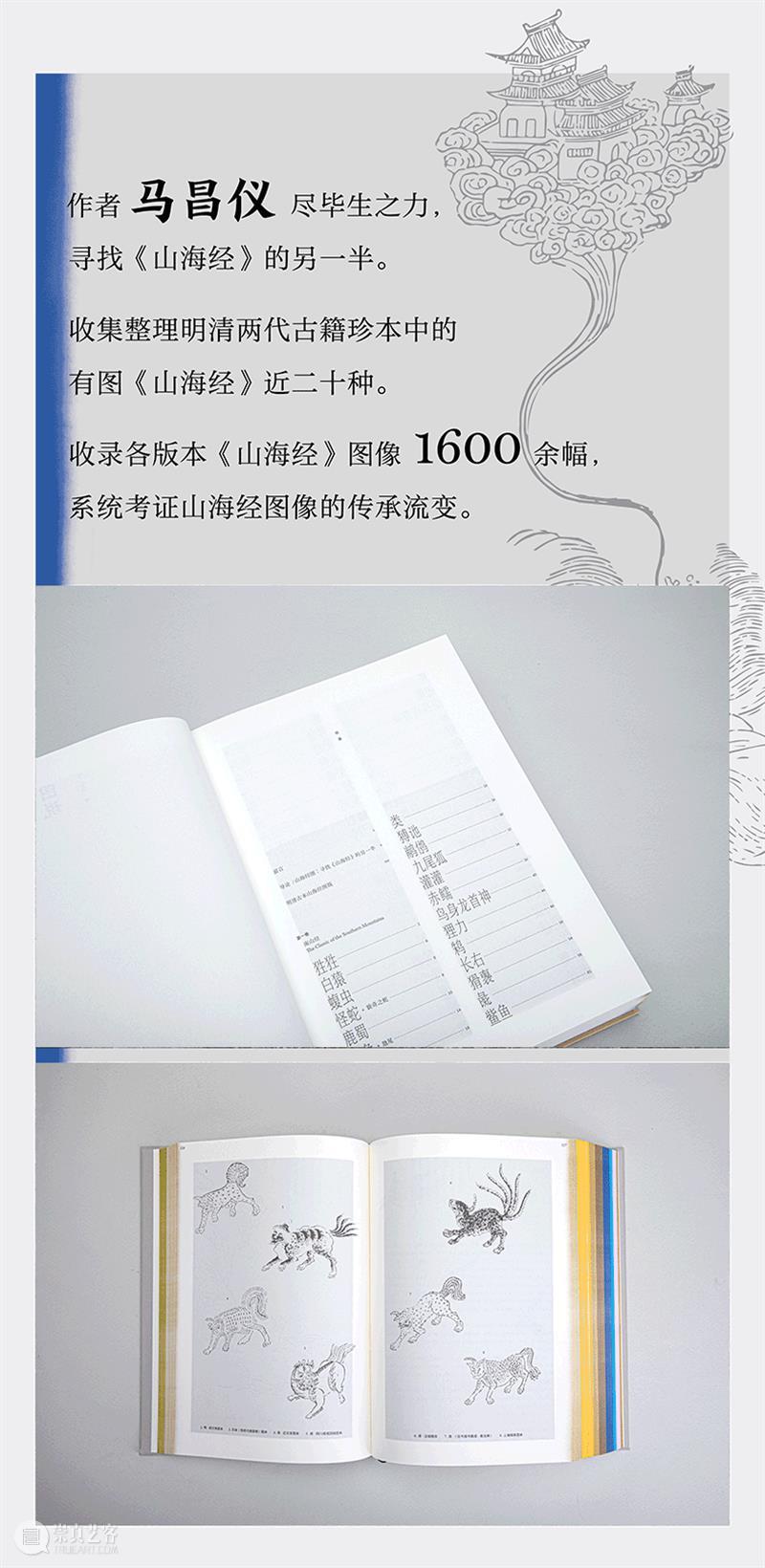

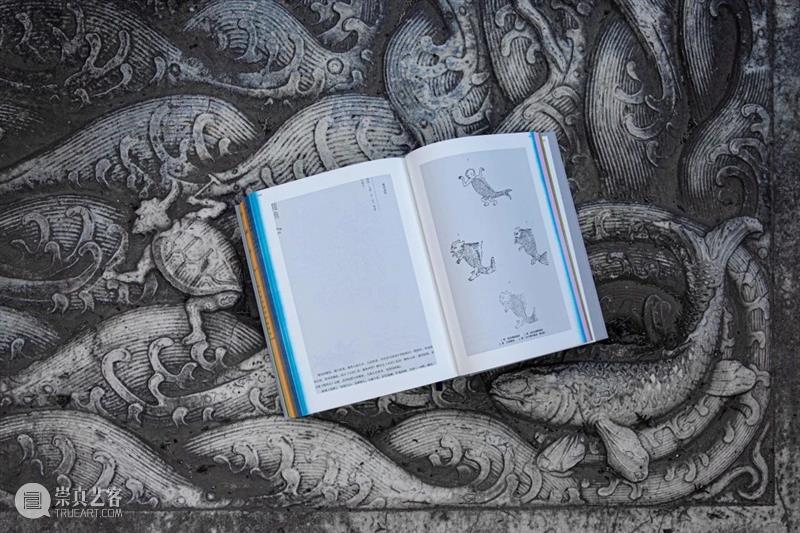

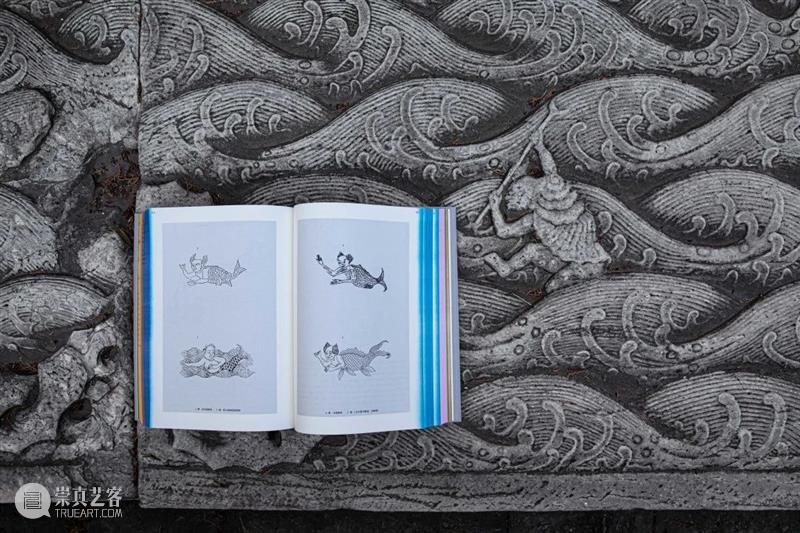

鹊山有兽,其名曰狌狌(明·蒋应镐绘图本),《古本山海经图说》收录

所以另外一个可能的解释,就是因为《山经》跟《海经》这两个部分,一个是根据山整理出来的内容,另外一个是以海而引动的高度想象的神话世界,这两样内容被并在一起。前面有了《山经》的名称,所以后面也就连带着被叫做《海经》。

《海经》从第六卷开始,仍然有一个表面很系统化的方位分布。《海外南经》《海外西经》《海外北经》《海外东经》,这是第一组。海外南、西、北、东四卷之后,接着是《海内南经》《海内西经》《海内北经》《海内东经》。

海内四经走完了之后,另外一批开头挂的是《大荒》,可是《大荒》次序不一样了。前面都是南、西、北、东,《大荒》这四卷却变成了《大荒东经》《大荒南经》《大荒西经》《大荒北经》。最后有第十八卷,像是一个总结,可是也有一个奇怪的名称,《海内经》。不管是海内、海外,都是想象的海。

《山海经》到了《海经》基本上就是神话集,很可能来自于周人的文化当中被压抑下去的残余,底层小传统里面的神话到了战国时期,用某种方式总合在一起,本来还是破碎零散的,就努力地想要给它一个系统,最后就用地理方位来区别。地理方位就要有一些坐标,因此前面以山作为坐标,后面以海作为坐标。海内、海外都是我们的现实所居留的地方之外的地区。外围稍微近一点的是海内,外围更远一点的叫做海外,甚至到大荒,都是地理上的想象名词,并不是有真实的海隔绝在那里,也不需要用地理学的方式去衡量。

为什么是战国时期?

为什么战国时期会出现《山海经》这样一本书?第一,战国时期是中原一团混乱的时代,原本周代所建立起来的一套封建系统,在地理上快速向外扩张,这个趋势倾向在春秋的时候就已经有了。这可以解释为什么战国时代来了这么多稀奇古怪异质的东西,这些异质的成分可能属于偏荒地区不同部落的传说和记录。中原整个文化的扩张把它们拉了进来,之后需要一段时间将它们融合起来,成为以周文化为核心的文明中可以被接受、被整合的一部分。《山海经》有些部分就反映了这些异质成分刚刚进到中原文化系统里来,还保有的一种特殊面貌。

另外一个可能性与战国时期王官学瓦解有关。王官学是西周封建赖以维系的一套贵族教育内容,最能够反映出周人的价值倾向。例如以人为中心,对人以外的现象不感兴趣,以维系宗族礼仪作为教育最重要的目的,这是王官学的特性。

到春秋末年,王官学开始逐渐瓦解。到了战国,王官学传统的思想已经不存在了,战国之后,孔子所传的「学」就变成了儒学,很多人开始把它当做王官学的变形或者遗留,儒学逐渐从继承王官学,变成了百家当中的一家而已。

《孔子杏坛讲学图》(局部)明·吴彬

两只眼睛会变成一只眼睛或者三只眼睛,一个头会变成三个头、七个头,一个身体会变成三个身体,脚可以伸到头上,手可以变长、变短,自然的元素在这里却用非常不自然的、诡异的方式进行组合。这代表什么?代表想象力。那个时候面对自然,不像今天有完整的科学的分类法,没有办法整理出自然的基本规律,于是就纯粹从观察去投射、推演,想象。

《山海经》显然有这种成分,但不止于此。人类学从18世纪开始,就陆陆续续用民族志的方式去记录那些以口传为主的部落的信仰和神话,这提供了另一种解释,那就是《山海经》里面所描述的是原来在视觉上确切存在的、看得到的东西,再把它转写成为文字。

这个文字所描述的非常有可能是不同部落的图腾。尤其是在文字发明之前,世界各种古老文明当中,很多部落用来建构认同的方式,就是标举一个名字,同时给自己一个图腾,「图腾」这个词,就是来自于北美印第安人「图腾柱」的翻译。

每个部落有代表的图腾,只要部落存在,图腾就一直维持着,有很多记录也显示出图腾并非一成不变,而这种改变就更表现出图腾到底是什么,以及图腾的社会功能。许多部落的图腾都不是单纯人的,不是把人或者是自然的生物简单地描绘出来,有很大一部分来自于群体的想象,在表达一种人类关系或者是部落关系。

印第安人的图腾柱局部

为什么会把自然元素做各式各样的混合呢?因为每一个部落和其他邻近的部落会产生不同的关系,如何让自己的族人一看到别人的图腾,就了解那个部落跟本部落之间的关系是什么,往往就不能只选择一个单一的动物,而要把很多不一样的元素拼在一起。

比如,部落之间是掠夺者跟被掠夺者的关系,那么这两个部落的图腾就会显现出猎杀者跟被猎杀者之间的自然关系。再比如,我的图腾上有三只眼睛,如果别的图腾上面也刻画出三只眼睛,就表示我们跟那个部落有一种视觉上的关系,这个关系会以神话或者故事的形式保留在他们的记忆里,展示出两个部落之间的共性。

商代多元文化的保存

因而,就产生了一种民族至上的看待《山海经》的视角,或许《山海经》保留了原始时代许多部落的记忆,本来是刻画在图腾上,到了这个时候再转写成为文字,这个说法可以在今天留下来的金文,也就是刻铸在青铜器上的符号得到一部分验证。金文中有一个分类,称为族徽,是介于文字跟图像之间的东西,尤其在早期商人的青铜器底下,刻铸的往往不完全是文字,或者不确定它究竟是不是文字。

不过,如果用族徽的观点就比较容易理解了。比如,早期商人的青铜器,会有一个非常有名的族徽,称为「亚」形徽,也就是繁体字的「亞」。从文字的角度来看,它长得很像「亚」字的前身,当它单独出现的时候,我们可以把它当做是一个文字,可是有越来越多的证据显示,它其实是一个图像,因为这个亚字所圈围出来的空间里会出现不一样的图像,以「亞」字作为族徽的部落,他们跟其他部落所发生的关系,都呈现在青铜金文里。

金文中的“亞”形族徽

我们有理由相信,在周人之前,或者在周文化以外,中国曾经存在过高度发达的图像文化。或许这一部分到了周人兴起之后就逐渐被忽视了,因为周人是以彻底反叛殷商的鬼神文化开始,建立起基本文化自尊的。但难得的是,这些被周人排除在文明边缘,试图彻底遗忘的东西,或许有一部分回来了,变成文字,保留在《山海经》里。

由于必须要用文字来记录、转写,所以《山海经》成书的时代不可能太早,要等到文字彻底固定下来,有了累积的转写经验,才有办法进行。

《山海经》虽然成书稍晚,但它里面保留下来的内容跟周文化并不完全贴合,保留了边远地带或者更古远时期的许多异质文化。我们可以借由《山海经》,稍微体会到在文化完全统一之前,中国曾经有过一段更多元、更异质、更奇怪、由不同意义的文化系统彼此冲击组成的古远历史。

点击下方二维码

或阅读原文即可购买

武昌区中山路368号 / 027-88720311

书店营业时间:09:00-20:00

咖啡营业时间:09:30-20:00

关注我们 成为书店的朋友

商务合作|微信号shijueshuwu01

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享