【旧笺新读】之一 袁水拍的两封信

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

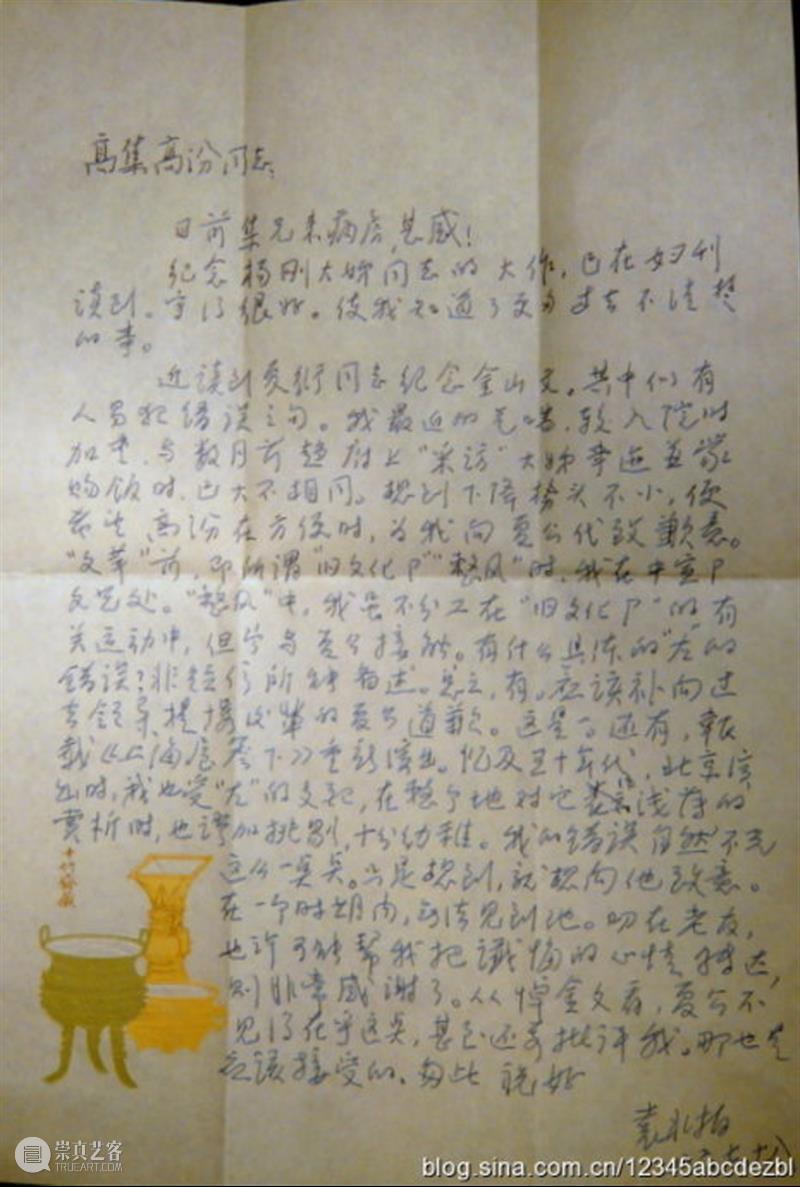

袁水拍1982年7月18日致高集高汾信

袁水拍1982年7月18日致高集高汾信

【旧笺新读】之一 袁水拍的两封信

文|张宝林

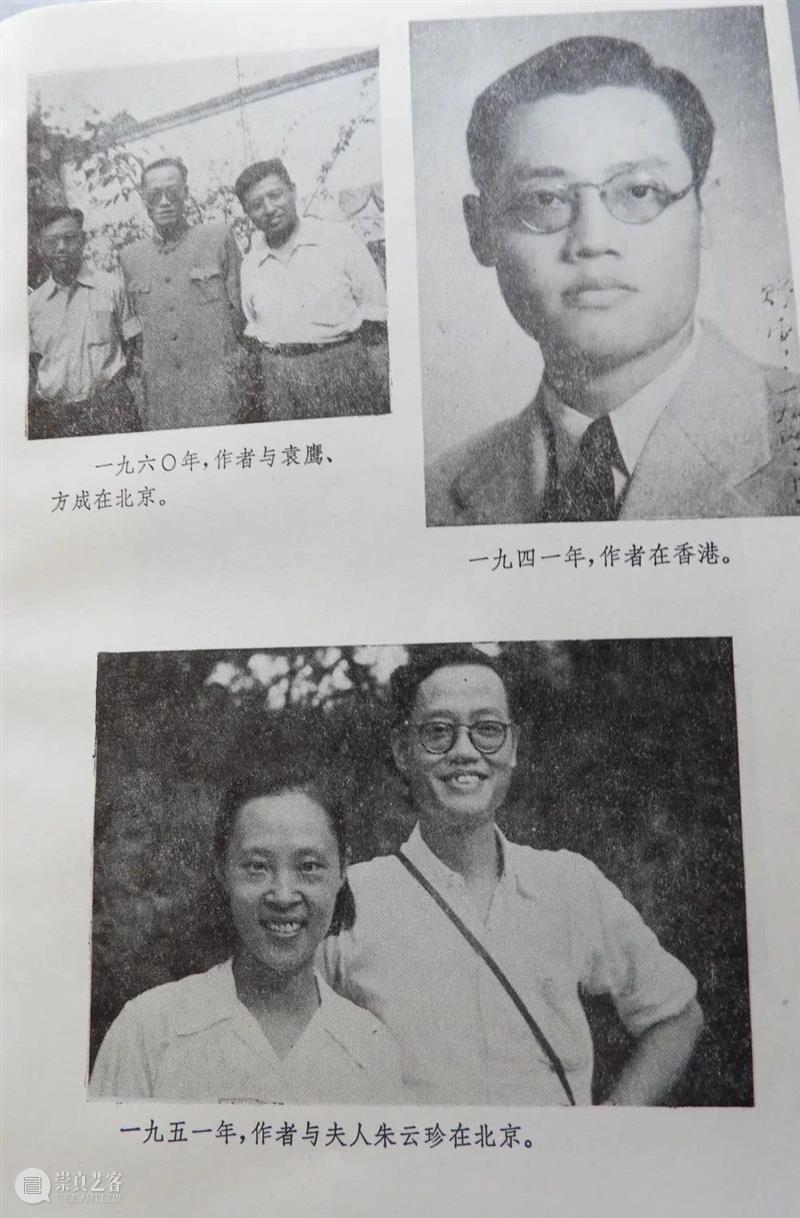

最近,整理岳父岳母的信件,发现了许多很有价值的史料。我会选择一批,做些整理、考证工作,也进行一些简单的分析评论。从这些通信中,或可窥见我们这个时代精神文化的复杂背景,以及生活在这个时代的文化人的种种行状。我不久前约张宗汲同志,去他家录音。原定的是下午,后改了上午,却未及告宗汲。至则告以你也被他约了上午。真是不巧。他还说了,你报已迁移,地址未记下,就寄到人民日报宿舍——这地址是去年你们写信告我的。承你们为云珍去世写了吊唁信。谢谢!我的问题仍无下文,乏善足陈。怀雨在钢院当讲师,刚健算是研究生。平时老大夫妇回来住,老二夫妇则周末回来。你们必很忙,唯集兄在社址东移条件下,办公方便多了。丁一岚同志见赠追悼邓拓同志的铅印册。我对报社固留下难忘之记忆也。(此信因错写地址,被退回。最近去问了张宗汲,才知道号码被我记错了。)纪念杨刚大姐同志的大作,已在妇刊读到。写得很好。使我知道了更多过去不清楚的事。近读到夏衍同志纪念金山文,其中似有人易犯错误之句。我最近的气喘,较入院时加重,与数月前趋府上“采访”大姐事迹并蒙赐饭时,已大不相同。想到下降势头不小,便希望高汾在方便时,为我向夏公代致歉意。“文革”前,即所谓“旧文化部”“整风”时,我在中宣部文艺处。“整风”中,我虽不分工在“旧文化部”的有关运动中,但曾与夏公接触。有什么具体的“左”的错误?非短信所能备述。总之,有。应该补向过去领导提携后辈的夏公道歉。这是一。还有,报载《上海屋檐下》重新演出。忆及五十年代,北京演出时,我也受“左”的支配,在整个地对它作浅薄的赏析时,也谬加挑剔,十分幼稚。我的错误自然不光这么一点点。只是想到,就想向他致意。在一个时期内,无法见到他。叨在老友,也许可能帮我把忏悔的心情转达,则非常感谢了。从悼金文看,夏公不见得在乎这点,甚至还要批评我,那也是应该接受的。 (注:“妇刊”,指中国妇女杂志。高集回忆杨刚文章刊登在这本杂志上。)袁水拍,作家、文艺评论家、诗人,江苏吴县人。中共党员。肄业于沪江大学。1937年在香港参加文艺界抗敌协会,任候补理事、会刊编辑。抗战后期,任《新民报》、《大公报》编辑。解放后,任职《人民日报》,后到中宣部工作。中国文联第一、三届委员,中国作协第一、二届理事,全国第三、四届人大代表。袁水拍也长期担任文化官员,最高当到文化部副部长,不过是在十年浩劫的最后几个月,像是一个倒霉鬼,在大厦即将倾覆的前夜,匆匆登上了通往顶层的电梯。文革后,他被作为四人帮余孽审查了很久。我的岳父高集、岳母高汾,解放前曾在大公报、新民报工作,解放后岳父高集一直在人民日报工作,所以,他们和袁水拍既是多年同事,也一度是相处不错的朋友。可是,在文革后,他们交往很少,只有有数的几次。水拍本色是诗人。年轻时,喜欢写抒情诗,和徐迟、冯亦代被人称为“三剑客”。上世纪四十年代,热衷于写政治讽刺诗,出版了两部《马凡陀的山歌》,获得极大的诗名。马凡陀,出自世界语Movado,意思是“永动不息”,谐音“麻烦多”(吴语,苏州是袁水拍的家乡),这是作者喜欢的笔名。不过,尽管“麻烦多”,还是能公开发表,都发在国民党统治下的报刊上。解放后,热情高涨的讽刺诗人回归抒情。1951年,一首《毛泽东颂歌》,获得毛泽东的青睐,甚至请诗人全家到香山双清别墅度工作周末,还设家宴招待。也许就是这杯恩赐御酒,奠定了他歌德派的底色。袁水拍晚境凄凉,他的那段特殊际遇备受诟病,以致旧日好友,几无往还,甚至有绝交者如徐迟。袁水拍原本是个活跃、热诚、认真,但也有点简单的人。在那样郁闷的幽居年月,哪怕一句体贴的话语,一封问候的书信,也会给他带来极大的宽慰。这里的两封信,就是“亲朋无一字,老病有孤舟”境遇下,极度渴望友谊、谅解的真实写照。第一封写于1980年,他告诉老朋友,“我的问题仍无下文,乏善足陈”,表示了无可奈何的哀怨。又说“承你们为云珍去世写了吊唁信。谢谢!”朱云珍是他相濡以沫的夫人,1979年先他而去,他的孤寂晚岁又增加了几许凄惶。据岳母说,他们其实很久没联系了,但从朋友处得知他夫人去世,就写了封吊唁信,这才恢复了通讯,但也很少见面。第二封信,是他逝世前三个月写的。首先他对高集到医院探望他,非常感动——“甚感”两字,包含了多么复杂的情愫。他回忆了几个月前,到高府谈天吃饭的情景。那时他已喘得很厉害,上楼都是儿子背的。这封信的重点是“忏悔”,向曾经提携爱护他的“夏公”忏悔。他想起了两件陈年旧事,一件是文革前,他在中宣部文艺处任处长,曾在文化部的“整风”运动中对夏公“有”所批判。但具体什么内容,在信中没有提,他说“非短信所能备述”。第二件事,是1950年代,夏公的《在上海屋檐下》在北京公演,他“在整个地对它作浅薄的赏析时,也谬加挑剔,十分幼稚。”他自知沉疴不起,无法当面道歉,特委托高汾在“方便的时候”,代他向夏公致意。1982年10月29日,袁水拍溘然长逝,享年66岁。人之将死,其言也哀。我相信,袁水拍一定是在深深的自责中度过他最后岁月的。在沉重的精神压力和病魇折磨下,他想起了曾经伤害过的人,特别是想起了曾经赏识他、提携他的老领导,他迫切希望得到他们的原谅、宽恕,这件事对于他,非常重要,非常重要。我问了岳母,她是否向夏公转达了这层意思,她已经记不清楚了。只是说,这个人,非常有才华,夏公、乔冠华都很欣赏他。我们都喜欢他的诗。但文革后,老朋友们都不理他了,太可惜了。项目说明:本项目希望通过民间、个体的视角记录时代浪潮中被遗忘或忽略的人和事。尽量客观的记录特定时代背景下个人的真实情感、生命经历和时代变革中的点滴记忆,挖掘民间亲历者、创作者和记录者的价值,最终成为公共记忆的一部分。投稿邮箱:art_renren2022@163.com 成蹊当代艺术中心主张在整个社会和文化思潮下探讨当下的文化实践,致力于七十年代前后的中国社会、文化艺术和个人记忆的研究。挖掘时代变革中的人物、思想、观念和精神资源,试图探讨个人与社会、个人与时代的关系。并整理非官方当代艺术档案,希望从历史、社会、文学、艺术等多角度介入当代文化实践。

成蹊当代艺术中心主张在整个社会和文化思潮下探讨当下的文化实践,致力于七十年代前后的中国社会、文化艺术和个人记忆的研究。挖掘时代变革中的人物、思想、观念和精神资源,试图探讨个人与社会、个人与时代的关系。并整理非官方当代艺术档案,希望从历史、社会、文学、艺术等多角度介入当代文化实践。

CHENG XI Center for Contemporary Art (Beijing) is devoted to the research of Chinese culture and art that is from the 1970s to now. The center advocates exploring the current creative practice under the whole cultural trend of thought, tapping the characters, ideas and spiritual resources during times change, and sorting out unofficial contemporary art archives. The Center tries to promote the contemporary art practice through the aspects of history, society, literature and art.

投稿邮箱:chengxiart@163.com

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

袁水拍1982年7月18日致高集高汾信

袁水拍1982年7月18日致高集高汾信

成蹊当代艺术中心主张在整个社会和文化思潮下探讨当下的文化实践,致力于七十年代前后的中国社会、文化艺术和个人记忆的研究。挖掘

成蹊当代艺术中心主张在整个社会和文化思潮下探讨当下的文化实践,致力于七十年代前后的中国社会、文化艺术和个人记忆的研究。挖掘

分享

分享