闫博1970年生于北京,1996年毕业于天津美术学院,2002年结业于中央美术学院油画材料与表现硕士研究生课程班。目前生活、工作于北京。曾获《中国的四季美展》铜奖、上海春季艺术沙龙优秀青年艺术家奖、参与绘制的壁画《受难者》、《反抗者》均获第十届全国美展金奖。其作品被中国美术馆、中国现代文学馆等著名机构收藏。

KennaXu画廊(科纳艺术中心)现正举办中国艺术家闫博在深圳的首个研究展「滴水鼎新」,为让观众更深入了解艺术家,现与各位分享艺术家闫博与策展人邓锋于2021年11月5日在北京门头沟进行的深度对谈《因于“形式”的“造物”》。

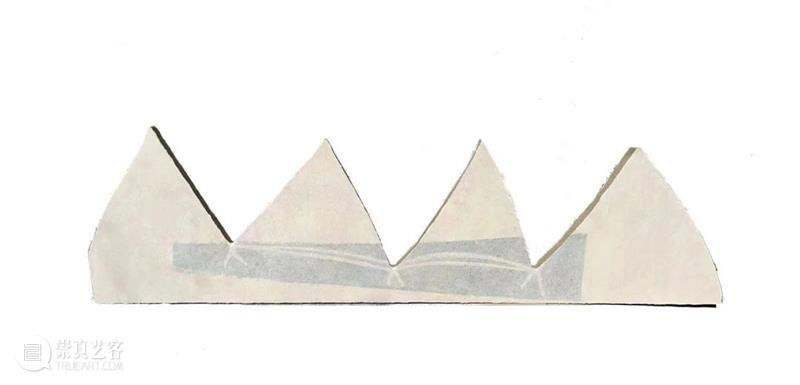

这是十二年前的那本画册《硄愔》,变化真的还是蛮大的。从单纯的规则形状的平面绘画到现在结构与空间起伏变化的不规则形状,到底是绘画还是装置呢?首先让人从概念上难以界定,看上去也很惊异、陌生。怎么“看”首先成为了一个问题,你怎么“看”呢?

闫博

《黑猫》,2011

110 x 190 cm

木板亚麻布丙烯综合媒介

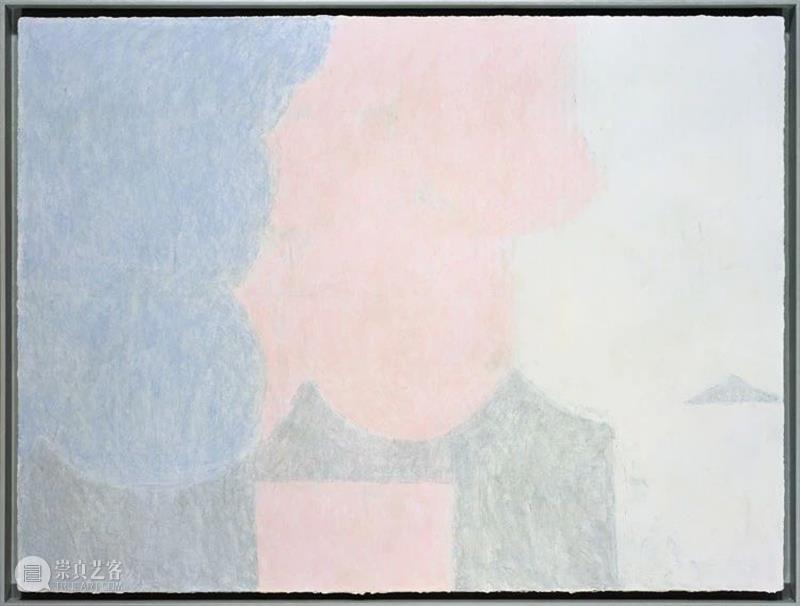

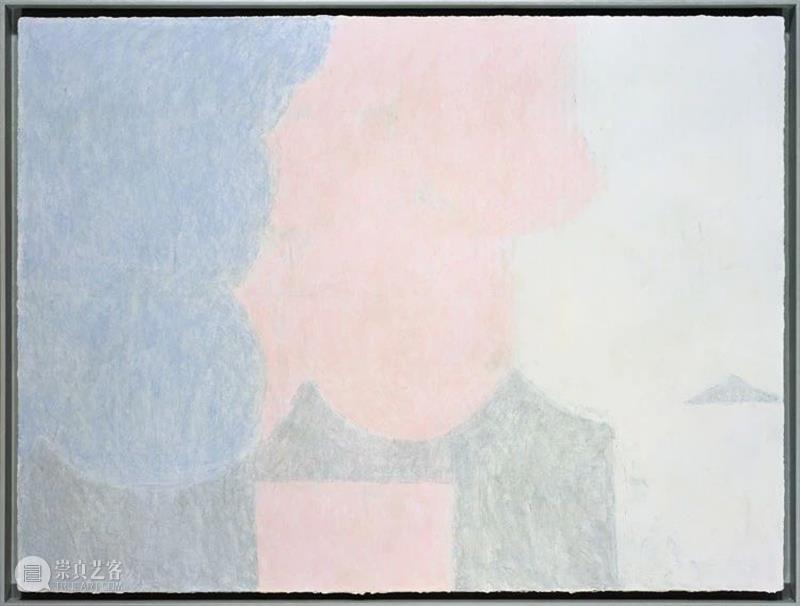

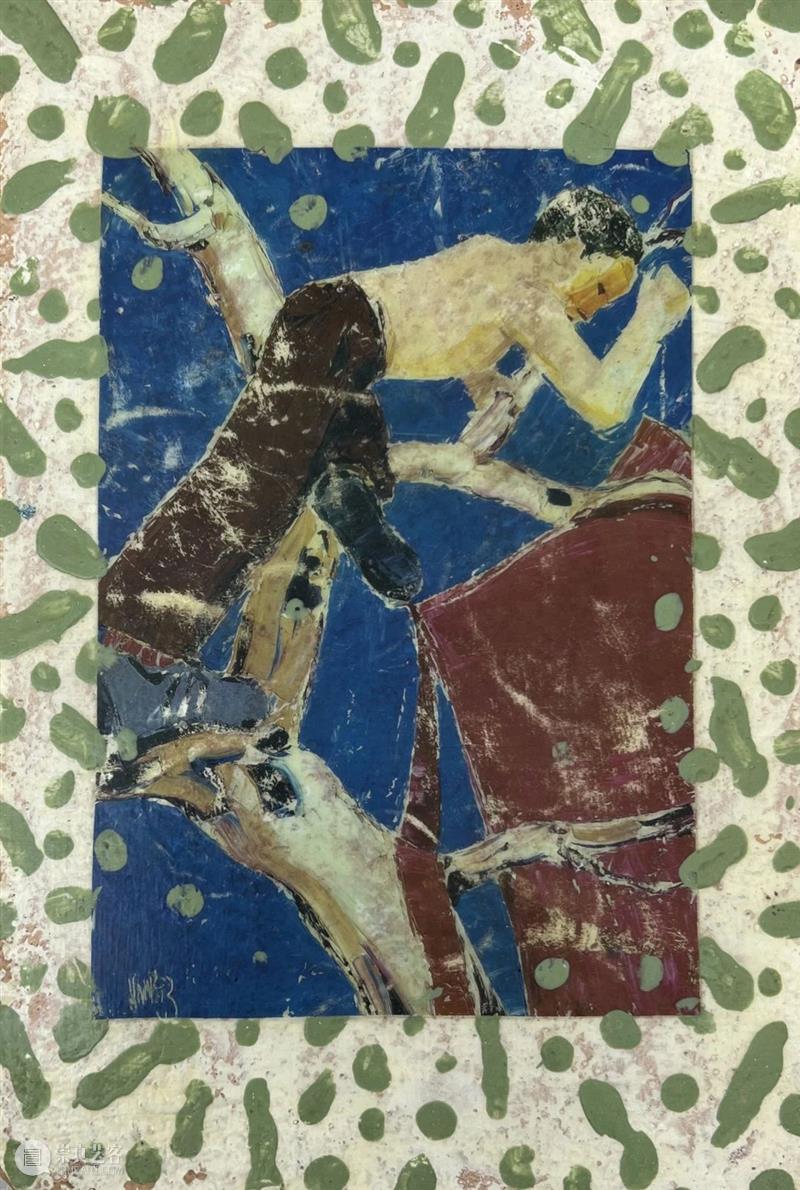

闫博

《指点江山》,2009

60 x 210 cm

木板亚麻布丙烯综合媒介

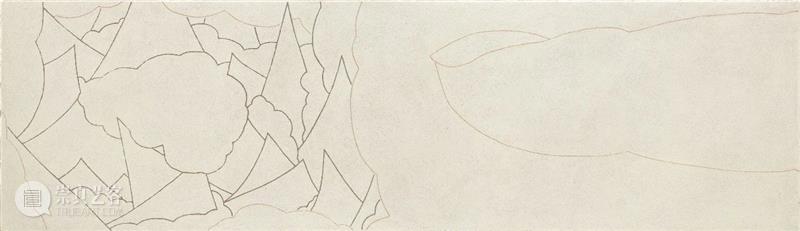

闫博

《景》,2008

220 x 70 cm

综合材料

肯定跟绘画还是有一些关系,因为我是从绘画这边过来的。从形式上来说,不管是画什么样的,总是跟这四条边产生关系,我觉得它有一个很大的局限。当我看作品时,首先看到的是一个方块的形状,这个形状的存在就会让我在创作中潜意识依赖这四条边。是否可以更自由一点呢?这不光是突破平面矩形,更是一个认知上的问题。

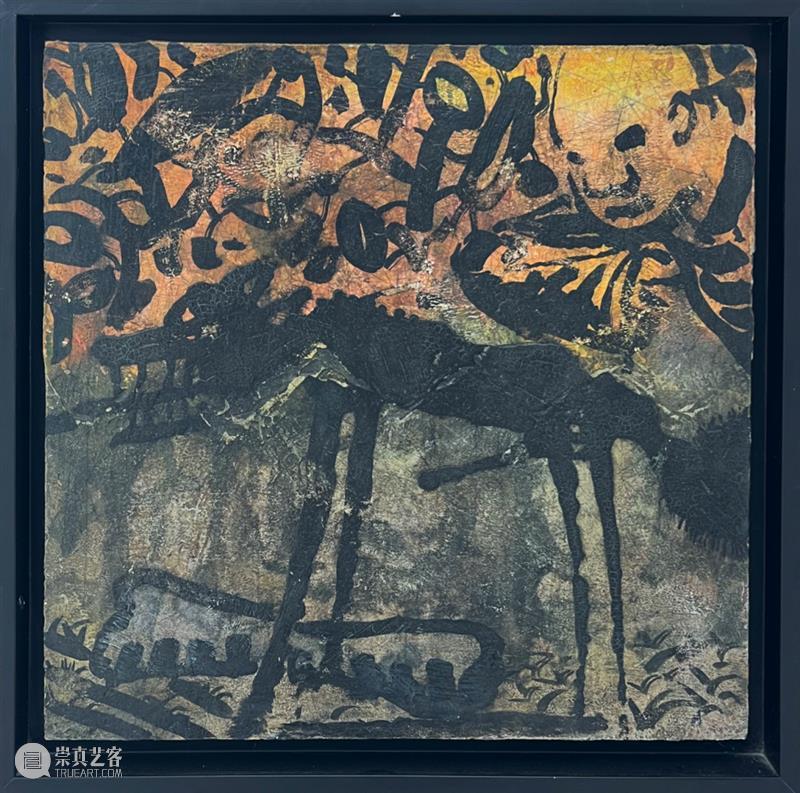

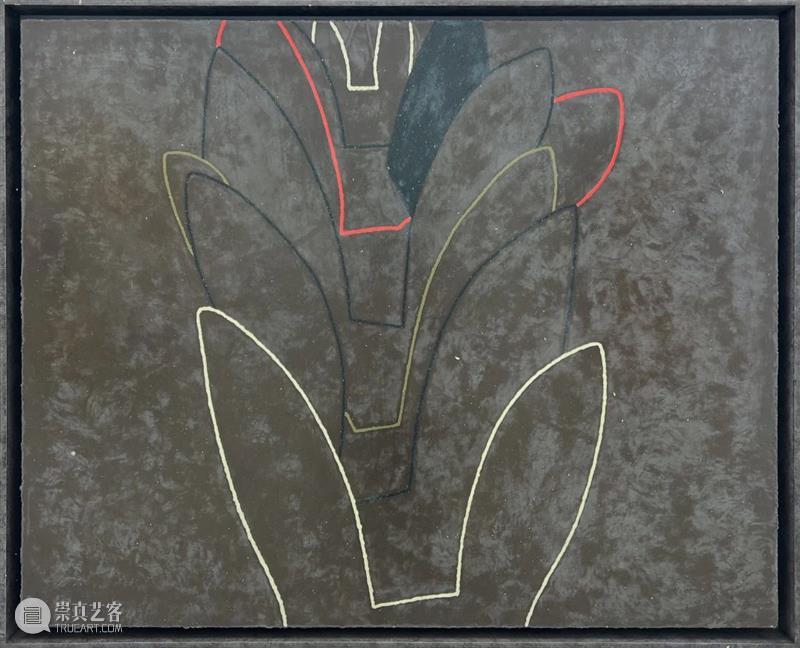

闫博

《吠》,2001

木板上混合媒介丙烯树脂

41.4 x 40.3 cm

对于我而言,它只要是个作品就可以了,而不在意它到底是绘画、还是雕塑或装置,我不想确定它到底属于哪一个艺术门类。今天的架上绘画尤其是画面情节内容是一个非常重要的限定,在这个限定下,很多感觉的东西,或者新的一些感受无法表达。如果套路到某一个画种或某一个历史上已有的表达形式中,不符合这个画种的东西就不去看、不去涉猎、不去思考,或者所有的个人感觉的东西必须全限制在特定画种中,那么新感受就不可能完整地得到表达或者更好地升华。所以我希望它是一个视觉很完整的一个体系,也就是说造型、空间、结构、色彩、材料、肌理、痕迹等等都是一整套的东西。其实世界上所有的物都暗含着这一整套的东西。

闫博

《游泳池》,2009

综合材料

220 x 70 cm

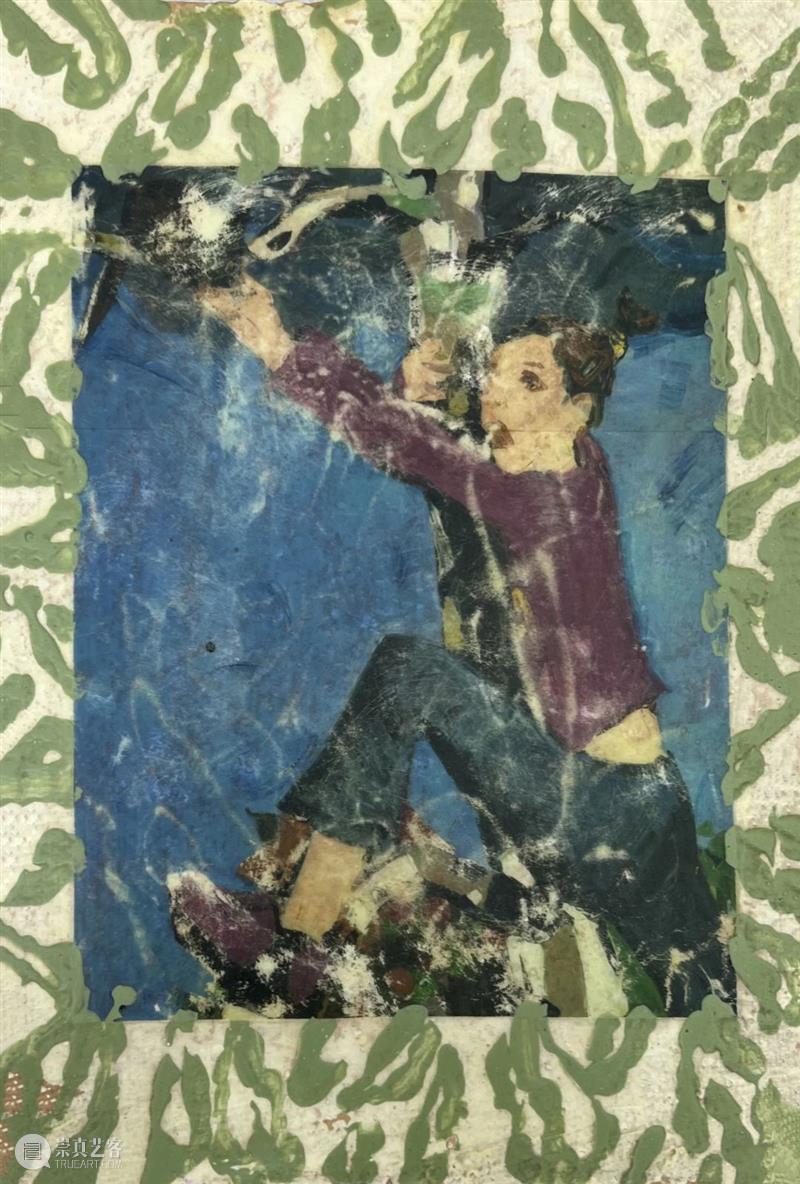

闫博

《无题2022-02》,2022

木板上混合媒介

116 x 78 x 14.5 cm

那是不是可以这么说,你已不再满足于“画”的限制,无论是规则的矩形平面,还是所绘内容的具体形象。你想“造物”,而这个物是从形式感知的多角度出发,可视可触,是一个独立的“形式王国”。记得2007年前后,你就开始了一些尝试,只不过仍然在平面绘画上,在使用的颜色和制作方法上大做文章,强调可触的物质性,从这一小块出发,慢慢把它扩展成一个更大的系统。对于物的偏重于你个人而言意味着什么呢?

闫博

《一团春意》,2009

综合材料

158 x 208 cm

闫博

《蛇》,2008

木板上混合媒介丙烯树脂

210 x 60 cm

对于“物”的偏重,我觉得是一种实事求是的要求吧。无论是一幅绘画,还是模拟的一个空间、一个其它的什么东西,其本质都是“物”。如果不是物,我们就看不见、无法感知。只有当我把它真正当做一个物去看的时候,才有我前面说的那些很全面的材质、空间、色彩、痕迹的这些东西。

KennaXu画廊(科纳艺术中心)闫博研究展「滴水鼎新」展览现场

所以当我不管去看绘画也好,完全平面的还是其他的东西,一般都是回到物上来看,我去转化、呈现它的时候也要用物的方式,就是物的全因素去表达,因此这个物的全因素驾驭起来或运用上都要照顾到、运用到,才有效。比较偏颇地运用哪一方面,今天来讲就无效了。

KennaXu画廊(科纳艺术中心)闫博研究展「滴水鼎新」展览现场

这里就有物跟图像或跟影像有一个什么样的关系的问题。在我自己的感觉里,如果觉得这是一个物的时候,我们愿意去考虑它的全因素、探索它的全因素。比如我告诉你这是一块宝石,你去看它,就会感受它的空间、体积、结构、造型、材质、痕迹等很多东西。但是大街上各种牌子上的喷绘或视频,它变成一个影像、变成一个背景,你再也不关心这个东西以及它的全因素感觉了。所以当你心里有一个物时,会感受它的方方面面,而不是影像、图形的一个东西。我对物有这样一种非常真实的感受,我的“造物”也想让别人感受到我的这种感受。这就是我为什么要强调从物的角度去表达作品。

你刚刚说到物与图形、图像的关系,古典绘画力求在二维平面上再现三维空间、制造视幻,在今天这样一个多媒体时代,图形、图像更是满天飞,但却无法唤起我们对物的真切感受,我们被虚拟的真实所包围。重新回到物,就是想重新寻找真实,是否是有这样的感觉。

是的,有这样的内心真实需要。比如我去美术馆看东西,有时候一晃就过去了,它在我脑子里仅仅就是一个图像、一个影子,唤不起我太多的感受,有的东西我愿意去看,哪怕它是平面的,但我可以感受它的笔触、它的纸或布的痕迹,我是把它当作物去体会的。如果我认为一个东西是物,哪怕它是神是鬼、虚无缥渺,但我也想探究它里面很多的奥秘。“物”是对我心灵比较全方位的满足。所以我做作品时,也遵循这一点,要造一个物。

艺术从来都是个体真实感受的表达。在这个真实背后,有很多可能无法言说或难以表达的东西,比如安全感、存在感、虚妄感等等。“造物”成为你的一种感受载体和新的表达方式。

不过,在我看来,你所谓的“造物”显然并非自己去简单创造一个手工物,而是着眼于从视觉形式到审美心理的角度去重新建构更为复杂的形式系统,这种新的视觉系统既与平面绘画相关,又超越于它,打破它的局限,引入更为复杂和令人惊奇的结构空间和不规则形状。似乎又与很多具有审美感的器物或雕塑相关,甚至与自然形象的物体有关。里面的线索很多,参考借鉴的多种审美感受的内在因素也很多。基本出发点是什么?是再造具有“物感”的审美形式新系统么?

说得大一点,首先这个世界上生活过那么多人,多少亿的人都生活过,怎么证明生命的存在呢?人的一生大多都如幻影一般,一转眼就过去了。当你想让你的生命脱颖而出时,就要让别人去感受到你实实在在活过的痕迹,这就是作品,靠作品去表达活过的证据。

这是一种选择,选择“造物”的方式表达了我和别人的不一样。这种不一样里面有一个很深层次的东西,就是自我的价值判断或者形式判断,或者逻辑的不同,才能产生和别人较大的差异。我一直在寻找这个,把物的全因素都考虑进去,怎么运用它(这个新的形式系统)去表现出和别人相对来讲不太一样的逻辑,跟别人产生差异。这样,我的生命痕迹就和那些影像与幻影有所差别,和那些肉体躯壳不同,重造——这是挺有意思的一件事。

从你稍早的作品就可看出对于画面形式语言的侧重关注,无论是画狗系列大刀阔斧的面造型,还是对于综合材料的尝试,以及后来对于画面图像进行巧妙的空间转化、对于磨制矿物颜料的兴趣等,涉及到视觉形式语言的多个方面,直至现在新的系统建构。能否谈谈你是怎么一步步走过来的以及对形式语言这方面的看法。

闫博

《夜行》,2009

220 x 130 cm

综合材料

闫博

《无题》,2020

370 x 330 x 17 cm

木板上混合媒介

我看作品其实是不看人名的,从形式语言的直觉入手,有时候会关心年代或关心地域背景。人都是喜新厌旧的,当大量地去涉猎作品时,审美经验就会不断丰富,通过对前人艺术成果的了解,便会知道他们怎么创造出与别人不同的东西,这些东西又怎么被后来的人打破,层层向前推进。这所有的东西其实都是一个一个的坐标,我会用来参照,同时尽可能地避开它们,看看还有什么样的路径可以走。我的视觉来源非常的混杂、庞大,基本上没有什么特别现实的视觉来源,更多是源于艺术史和我同时代的艺术家他们的工作,在他们工作的基础上,我就会去考虑我再往前走应该怎么样。当然,很难说清楚我的作品中具体哪些东西是从哪里来的,因为没有显见的形象,无外乎都是点线面、圆角方、弧线穿插,包括底板、基底、立体空间等等,这些都是我感兴趣的。

我目前的工作应该是对前人工作或我见过的视觉创造后的完全消化,或者说是喜新厌旧之后的一种重新判断和价值选择。这是一种纯粹视觉形式到审美心理的东西,没有什么具体和现实的形象。任何一个块、一条线、一个点,大或小、长或短、粗或细……我看到的都是这些,在这种自我训练中慢慢形成了形式语言的自觉习惯。

闫博

《无题》, 2014

木板上混合媒介

244 x 121 x 5.5 cm

当我抛弃具象、叙事逻辑以及一些传统既定的形式定律后,现在的每一次判断都基于当前要画的形与以前所了解的形式语言之间是怎样的关系,陌生感在哪儿。如果第一遍做的时候,出现了以前就有过的形式逻辑,那我就觉得这里面肯定有问题了,这个东西别人干过了或者自己以前做过了。不断地批判与否定,成为我现在工作的常态。

但是到底能跳出多少呢?到目前来讲好像也跳不出太多。整个地来看,这批作品和别人是有一定的差异了,但是还有一些完全跳不出去的限制。这种跳不出去的东西就是跟形式-历史之间的关系,其实我是追求想跳出去,但就是跳不出去、也注定跳不了太远。

其实在很多人看起来已经跳得很远了,不是就有人疑惑这到底应该算是哪类作品么。人总不能拎着自己跳起来,这就是限制与拓展之间的张力,看每个人如何找到并定位这种张力缝隙,让它爆发最大的能量。

能谈谈你最初的痛苦来源于哪里?怎么想着要自我改变?

我发现一个特别重要的问题,教育其实是抹杀个性,经过了教育,只是提高了你,让你不蒙昧,但是也会让你养成一种思维惯性和规矩。我用很长时间去改变这种思维方式,比如空间的秩序、重力的逻辑,因为有上有下、有大有小,都是在一个固定框架里的。自己以前养成的关于空间、造型、结构、色彩、痕迹的习惯都形成了惯性,需要破掉。一开始有好多年都干不成,现在回头看特恶心,这让我在改变时很痛苦。

闫博

《向上》,2012

木板上混合媒介丙烯树脂

244 x 61.5 cm

闫博

闫博

《无题》,2020

木板上混合媒介

250 x 245 x 16 cm

大概是在什么时间段自觉地要修正或改变自己的创作思维逻辑,内部原因和外部原因是什么?

内部原因大概是2008、2009年前后,持续到2011-2012年上半年,觉得材质的尝试可以了,上面不画什么东西,好像也能支撑,但框括在一个矩形里,其实也跳脱不到哪里,没有本质上的差异。外部原因应该是我2012年去卡塞尔,觉得里面有很多东西看不明白,但是它的形式确实挺吸引我,不明白,却想看它。在那里给我一个特别强烈的感受,就是艺术作品可以用这样的东西感染我:我不明白它做的是什么,我不知道意义,但那个形式却吸引我去关注它。

回国后,我看自己的作品就非常紧张,觉得太传统,还没有放开自己,所以开始做不规则形。我就成心地想放弃原有固定的画面形态和思考逻辑,放弃意义,从形式本身入手。这个转变的开始源于观念的反思。

闫博

《试验作品1》,2010

20.6 x 30.1 cm

木板上混合媒介

闫博

《试验作品2》,2010

20.5 x 30.5 cm

木板上混合媒介

在我看来,一个作品里既要有观念也要有审美,观念是一个维度,审美是另外一个维度的,这两个必须得在一起,不能光是观念,也不能光是一个审美的问题。所以到后来做的时候,就是强迫自己去寻找那些在形式上能吸引我,但是我就不知道它是什么样的东西。我到卡塞尔展馆参观时,最感染我的不是作品的具体内容,而是我得到了新的形式的启发,而我自己的作品不具备这种吸引力。就好像一个小孩去沙滩上拣东西,但进到城里,发现自己原来拣的东西毫无意义,城里的每一个东西都有意思。我就想在形式上弄出新的东西,怎么弄呢?就开始一点一点地去研究。

从一开始做材料的实验也是失败大于成功的,后来在寻找形式的过程中,完全改变了我个人的思维习惯,自己也能耐得住寂寞、吃得了苦、坚持得住,胆子比原来也大多了。

闫博

《叠》,2010

162 x 131 cm

木板上混合媒介丙烯树脂

内外两种因素的结合让你开始反思,这一时期也恰恰是中国当代艺术经历了三十年,整体上开始转型的时期,你还是很敏感的。

还算吧。我最早做的一些东西,相对比较商业,也还卖得不错,能挣钱未尝不好,但我始终不踏实,一直在做一些实验,但很快就陷入到另一种既定的小程式,没有多大可以转换的余地,所以我一方面放弃实验中比较简单化、类型化的,另一方面扔掉画面内容偏生活流的东西。这两种东西我只要用上50~60%的劲就能做到,还可以参加一些很重要的展览,我就觉得我还行,但同时觉得有问题和不满足:我要是再使点劲,用100%的努力能做到什么程度呢?

闫博

《城外》,1991

118 x 88.2 cm

亚麻布油彩

闫博

《街之六-一箭之遥》,1993

88 x 132 cm

亚麻布油彩

很显然,形式语言是你的支点。从近的来说,是否与你学画期间受到父辈的影响有关,与八十年代以来国内兴起的形式探索潮流有关;从远的来看,这与我们接受的西方现代主义影响也有关联,所谓“有意味的形式”。当我们把古典艺术和现实绘画中的故事、情节、内容等抽离后,发现点线面、色彩等也能自主自足。你早期绘画对这方面就非常敏感,比如早期具象造形的同时很注重用色的笔触刀痕,形块节奏相对自由,后来慢慢走向对纯粹物质材料的尝试,有一段时间感觉又走向平面而抽象,研究平面中的正负空间和色质关系等。后来就有了磨制材料,转而在时间的磨砺中留下心灵的痕迹,当物质性和时间感足够的时候,你似乎又觉得平面不能承载,便开始不断突破,打破平面绘画走向新的造型结构空间。是不是这样的?是如何一步一步走向现在的形态的?

我肯定是对形式的感觉喜好大于对内容的感觉喜好的,典型的喜新厌旧。如果让我感觉形式都不吸引我,那对于内容根本就不想看。我想做艺术可能都是这样吧,要不然就写论文去了。形式肯定是第一位的东西。在形式与内容之间,我觉得只有你没见过的形式,没有你不能在上面附着的内容。通过形式本身,我们便能判断这个东西跟你的远近亲疏、跟你之间的关系。

虽然艺术史能够用文字阐释很多跟人性或者跟社会极为深刻的理论,但在我看来,那是另外一个系统。我比较依赖视觉系统,就完全是形状、空间、色彩之间的关系,无论是欣赏还是创作,我都会自然地在自己的视觉系统里进行庞大而快速的检索,去检索这个形式有没有新意,内心是怎样的感觉,从而做出判断。

KennaXu画廊(科纳艺术中心)闫博研究展「滴水鼎新」展览现场

闫博

《无题2022-09》,2022

122 x 244 x 26 cm

木板上混合媒介

转向综合材料的实验,是因为我觉得我当时绘画出现了问题。从自己性格方面去找,因为年轻,坐不住,画面呈现的东西总是小机灵的一种感觉,虽然我当时也在形式上力求变化,画好几百张也都是不一样的构图,这是我对自己的一个要求。但是总觉得我的作品质量非常有问题,缺的可能是沉厚与踏实。当时我马上把它转化为视觉方面的思考,如果在物质性方面着手,虽然不比花岗岩、城砖等,但如果能有一些又朴素、又单纯、还智慧、还有时间感等等这些感觉,怎么做呢?我先要能坐得住,一是从材质方面入手,再比如把笔变小,小笔一遍一遍地染,但做了一段时间,我还是觉得这种方法不本质,还在描摹表面的东西,不能从根本上解决我的问题。那我就自己去找、去做一种属于我的材料,这个材料能有时间的堆叠和消磨的痕迹,然后它还能从透明到不透明,表现力要丰富,而且它不能完全是现实里的物质,因为物质材料也要有你自己个人的痕迹。找这个东西和感觉花了很长的时间,而正好要花很长时间这件事又暗合且改变我坐不住的性格,所以我用好几年的时间一直在做这件事。

做这件事情的过程中,又发现画面不能仅就是一块材质,还要有支撑结构、支撑造型的这些东西,一开始运用原来一些创作里的主题或形象,感觉做着做着那些东西就变得无聊起来了。如何寻找一种新的可能?在创作中,每一笔或每一个线条下面其实都会有十字路口,都会有岔路,如果你奔着熟悉的那条岔路下去了,你的作品就永远出现不了什么新的可能。既然材质可以支撑我往一个陌生的岔路里走,我就沿着这个岔路,一个岔路一个岔路往陌生里走。一开始建立不起来,主要靠材质,就好比拣一块狗头金,不管什么形状,主要是金子就行,材质本身能支撑这个东西的成立。再往后不能满足于这个东西,就开始在结构上、在造型上、在其他方面再去做工作,就是这么一个逐渐走向物的全因素的过程。

KennaXu画廊(科纳艺术中心)闫博研究展「滴水鼎新」展览现场

闫博

《无题2022-28》,2022

123 x 155 x 21 cm

木板上混合媒介

作为一个视觉艺术工作者,应该对物的全因素全面驾驭。艺术史里的大师或者成功的人,大概有几种类型:有一种是驾驭造型的,在艺术史里这种人最多;随着生产力的发展提高,材料学、科学的进步,媒介、材料、色彩开始逐渐丰富,这些成为另一种类型。我自己的工作是先从材质着手,解决到一定程度,造型的问题出现了、结构、颜色等问题也来了,慢慢想办法把它们结合起来;还有一些边边角角的因素,比如痕迹也是非常重要的东西,它们到底是融合在一起好,还是割裂好。当我的认识到达不同层次时,便相应出现新的问题。比如现在就面临着再往前走该怎么走。虽然我按着自己的逻辑,从造物角度去搭建全因素系统,出现了一个我自己看来全新的世界,但是还想再往前、往深地走,还在摸索中。

我想所有有创造力的艺术家都会不断面临新问题,这也才让人期待。刚才讲到物的全因素,能否在你建构的视觉形式语言系统里做一个排序。

视觉与心理、生理都有关。因为我眼睛不好,散光又近视,当我摘了眼镜时,看很远的东西就是一个颜色点,所以在我看来,特别吸引人的首先是颜色,再近点,几百米到几十公分,看的都是造型。也就是说造型在我心里的影响范围是最大的,色彩是最敏锐、最尖锐的。造型这块东西是最庞大的,因为它是此物和彼物区别的关键。人的视觉、生理、心理对造型的判断应该是最为宽阔的。再近就是材质了,是非常细腻且提示品质的东西。在我的工作判断中,是大概这么一个顺序。

排第一位真正最有效的应该是造型和结构关系,造型、结构、空间关系,包括大小在内,只要这些关系对了,这个物就成立了。

它到底是个纸的,是个石头的,是个泡沫的,远看上去差异性没有那么巨大。就是说造型在视觉里最有效,色彩改变情绪之间的关系,材质跟品质有关,痕迹可以反映出这个人是面面俱到的人,还是抓大放小的人,是举重若轻还是举轻若重的人,留下的痕迹大不一样。我个人在痕迹上更喜欢举重若轻一点,觉得不要在痕迹上过多耽误那么长时间,因为痕迹是皮毛。比如这个东西是一条狗,这是第一重要的,它是什么色儿的狗是第二位的,这个狗是长毛短毛还是赖皮的,则属于第三位了。目前我是这么看这种关系的。

你用的色质材料很特别,它本身就有独特的质感,反复绘制、打磨又留下别样的痕迹,有意无意之间,很微妙,也带有偶然感。

是的。处理这种材质我很认真,但绝不谨小慎微,是在有意控制中尽量把握无意识的流露感,属于微妙精神的一个小波动,我经常是用一个不合手的笔,要追求这种可控不可控之间的一个关系。整体上,我不会把痕迹放到作为造型判断的那个大层级去判断,它不能大过造型。中国画里那些大写意的笔墨特别微妙,但是我觉得也会有一些问题,就是太帅了。人其实是很笨的,所谓的追求就是在控制和控制不住之间那种感觉,我喜欢这个感觉,所以我去选择一些不合手的笔,然后在一些很难控制的体位情况之下,去画一根线,用这个痕迹去抵消掉我在造型、在结构上的那种造作。因为造物、创造新的结构空间,与别人相区别,肯定是要造作的。痕迹是往回拉,因为如果每一个地方都矫揉造作,会让我感到很不舒服,要在痕迹上,包括材料打磨、在上面绘刷等,都要保持它的那种质朴、非常自然的感觉,感觉好像你也能来,但是要控制到在审美的层次上,不是真的你能来。一直在找这么一种很微妙的,也能抵消掉前面那种矫揉造作的东西。

是否可以这样说,将造型、结构、空间摆在第一位,给人第一感觉就是一个新的造型一下把人抓得住。这是从平面衍化出的新结构物的占有与扩张,其实也是你内在欲望的释放,但当观者走近去感受时,材质、痕迹的感受又很温润、很朴素、很自然,能感受到你内含的情绪、状态,甚至在时间中的运动轨迹、节奏等,是一种纯正的手工感,让人想触摸。你试图把空间与时间、远与近、造作与自然、视觉与触觉、外观与内敛等各种矛盾与悖论结合在一块,造成新物新感——陌生又似曾相识,是有这样的考虑么?

KennaXu画廊(科纳艺术中心)闫博研究展「滴水鼎新」展览现场

闫博

《无题2022-07》,2022

173 x 124 x 16 cm

木板上混合媒介

对。在我的系统中,是多组多维的矛盾处理,比如新奇的和平常的、怪诞的和朴素的、复杂的和单纯的……这种种矛盾的驾驭把握,拿捏到一个怎样的度,是品位的问题、是证明你这个人有没有修养的一个东西。所以当我在哪一方面过了,就在另一方面再平衡它。我不希望它是一个完全和非常尖锐的东西。

看古代的武科举大刀,刃是圆的,一百多斤大刀,我想这个东西砸在脑袋瓜子上,也能把脑袋砍掉,但那个效果绝不是我们说砍猪棒骨菜刀的那种感觉。我喜欢钝刀杀人的感觉,有一种平衡的美感。

只不过你是先拓展,扩大系统结构的复杂度,再重新去平衡。有抱负和优秀的艺术家总是在不断地给自己制造最多最大的矛盾,然后再去想办法解决。

有的时候不是表面的震撼,是一种很圆浑厚重的一种感染。我做东西总是不断自我批判,当这个东西某一个方向过多时,就会想这个东西是不是有点过分了,或者哪一方面不够了,马上就站到另外一个角度去判断。不断多角度的价值判断,因为审美还是一个价值问题,只有多角度地去反思,才可能提升作品的维度。当然这也是中国人的思维,我并不是说完全把它做成一个极端的东西,而是做成一个矛盾体,这矛盾体本身区别于我以前的工作,就是这么一个过程,包括创作时,围着作品不断在方向上来回变化,色彩、结构等等,都会去进行几十遍的变化,每一个变化都是批判自己一次,最后逐渐固定下来一个结构,在上面痕迹的东西也还是…...

KennaXu画廊(科纳艺术中心)闫博研究展「滴水鼎新」展览现场

闫博

《无题2022-22》,2022

122 x 244 x 20 cm

木板上混合媒介

所以这个系统和结构又是一步一步生成的,环环相扣。第一步在制造画框造型的时候,就很有意思了,然后慢慢生发。上帝才能造物,而艺术家在自己的世界里,也扮演了上帝的角色;上帝造物,应该是完全自由的,艺术家造物看似自由,但却又受到很多限制。

回到最初提到的问题,你自己如何界定这些作品,是架上绘画还是雕塑或者其它类型?与我们习以常见的艺术创作差异何在?

我的创作中有好几个逻辑,首先是个物的逻辑,偏向于雕塑造型;然后在上面是画的逻辑。只看基础造型,跟我画了以后完全是两个感觉。这里面综合了好几个视觉逻辑的线条,交织碰撞,有抵触的、有和谐的、有覆盖的、有跨过的等等。我通过画去重新解释或者重新再改变原来那个物,相互结合又形成一个新的物。在这个过程里,如果仅仅是简单的雕塑之物或一个装置的物搁在这儿时,它是一个统一的感觉。我想做的这个东西是混合的感觉,也就是说是单纯造一个单件的东西,还是造一个小世界?我觉得我每一个作品是一个小世界,这个小世界是一个物,是一个具有全因素视觉形式的审美物,而不是说很单纯这就是一个杯子。

艺术家闫博早期创作

怎么说呢?确实有跟上帝学习造物的感觉。我自己觉得上帝造物,如果单纯只是一件物时,它的逻辑是比较线性的;但如果是创造一个小世界,它的逻辑就不是线性的了。好比这个东西,是一种逻辑,加入另外一个东西,就变成另外一个逻辑了,这一组合会形成一个新的物。在我的创作里,目前最重要的应该是三个逻辑结构的交错:首先是底板,它是不规则外形的问题;接着是凹凸的高高低低,这是空间的起伏和交错,当然,这个会伴随不同的展示环境和灯光而形成不确定的光影效果;第三就是材质与绘画层。这个表层又参与到与形状和空间发生关系,除色料固有的物质性外,空间和光的变化自然会引起发色的变化,光色作用于人眼,又影响观看效果。具体到作画的过程,那各种大大小小的关系交错叠合,就太复杂了;甚至是创作完,在每一次展示和观看感受中都不一样。这就是吸引我可以一直干下去的地方,正如罗素说过:千差万别是幸福的本源。

千差万别就是世界本身。我是在向上帝学习造一个小世界,并不是学习造一个物,也不是模拟上帝已经造好空间里的物是怎么待着的,我想要做一个新的逻辑,在限制中让这么一块东西成为一个全新的小世界。这个小世界里有很多错综复杂的关系,并不是一个单纯物能够去呈现或表达的。看着是一个奇形怪状的物,但这里面有绘画的部分和其它各种部分,它们有时候在割裂,有时候在重合,有时候不相关,这些所有的东西其实就是世界里一种关系。

明白了。你并不在意它是什么规定的艺术类型,它是你审美形式-心理的新世界。你想尽可能打开视觉和感受的边界,在一个人造物的世界中组合各种形式因素,并赋予它全息的新生命。这么复杂的视觉形式关系,的确超出了很多人惯常的观看经验。从你自身的角度来说,有没有考虑怎么让观者去进入与观看,因为你这个作品好像怎么看都成立,侧着、横着、立着、围着,甚至可以触摸,开放而又不确定。

闫博

《无题2022-01》,2022

188 x 86 x 16 cm

木板上混合媒介

我不设定,可以从不同的方向和角度来看,肯定能侧着看、正着看,左右看,可以由远及近,也可以引起你触摸的感觉,但不需要你认为它像什么东西,直白地讲,只要你眼睛会停留在上面,停留在上面愿意看一看,想探究一下,就OK啦。你为什么要去看它呢?我不确定,但已经说明它有吸引力。这除了人生经验、视觉心理之外,可能还需要有很多审美经验的积淀,只有当审美经验相对丰富以后,可能才会有这个要求。

今天不少人都具备相当的审美经验,但是已有的审美经验要么成为规约,要么过于单线,在面对这么挑战和错综的审美关系时,能不能进入,很难说。

说白了,其实我没有怎么考虑别人。在我自己的审美经验里,我觉得我有什么可做的,我该做一些什么,就去做。如果让别人去看,给他们一些挑战也是好玩的。让他们自己去觉得这个东西有意思吗?它耐不耐得住看?它挂在墙上是不是一个有智慧的东西?是不是有品质的东西?是不是你愿意多看几眼的东西?我做好我觉得我应该做好的事儿就行啦。很简单地说,就是这么一个玩意儿。

闫博

《无题2022-11》,2022

122 x 244 x 16 cm

木板上混合媒介

审美是一件很难说清楚的事儿。除了视觉之外,连带也是观者的全部感知和心理反应。不过,今天的艺术创作好像不太谈审美,觉得太古典了。你怎么看?

审美当然和视觉心理紧密相关。我还是愿意谈审美,因为审美是发展变化的,在今天可以是非常智慧的一件事儿。怎么说呢?不知道。我自己比较朴素,可以举一个例子:比如去戈壁、沙滩拣石头,大概就是那么一种心理,如果你是第一次去海边,拣的是一种,十五天以后拣的就可能完全不一样了;收藏奇石也是这么一种感觉,它的审美形成很难界定。再好比你看天上的云彩,有的云彩要整片看,如鱼鳞云等,有些要一朵一朵地看,为什么看这朵而不看那朵,这才是我关心的事儿,而并不是说这一朵像我妈,那一朵里有什么,去掉意义、去掉那些可能引发想象的具体形之后,为什么还要看它,这才是我关心的东西。

如果我在形式上的创造就能让你愿意去深深地体会它,那就足够了。我没有依靠意义,因为在我看来,意义这个东西对于人来讲是非常浅薄的一件事。

闫博

《初云》,2009

158 x 208 cm

综合材料

闫博

《云中汇》,2009

220 x 130 cm

综合材料

从形式创造的角度来说,这是成立的。意义这种让人头痛的事,交给观者去琢磨和想象吧。呵呵。

当然,从某种角度来说,形式与意义总是伴随而生的,绝对的无意义是不可能的。当你有意识地去除、排除意义的同时,也证明了意义的存在;当你在重新建构形态、空间、色彩、痕迹的形式系统关系时,这个形式系统本身就产生了另外一种意义。只不过在这儿,咱们就不去深究它。顺着你的创作逻辑,在初步构建起属于自己的形式结构的新世界后,在这个框架中,下一步有些什么考虑?

没做太多的考虑,但是本着自我批判,我想我还会往前走,因为我是个喜新厌旧的人。目前从完成的作品看,在形式上已有一些重复或者一些固定的东西,我就想我还能往前做到什么程度。我想做的不是让人看懂,是让人看着有意思,因为一懂,马上就迎合、马上就产生了一个特别直接的关系。我不喜欢直接关联,喜欢就像刘姥姥进大观园一样,完全是视觉猎奇,我希望于我、于观者都能有这种感觉。但纯粹猎奇又容易没有品质,我还希望有品质。别人总说我的作品缺少精神性,但我觉得当形式创造达到了一定的智慧高度,本身就具有了精神性,这样的思考过程和自我世界的建构就是精神性,大概我就干这个。

其实每个艺术家都有自己的方法论,都有自己的角度切入这个世界。这个也未尝不可以作为我自己的一个方法,这个方法适合我,我喜欢这个方法,我喜欢这么去看世界。创造具有形式审美的新世界——这是让我觉得我自己都搞不清楚为什么吸引我的东西,我觉得有意思。记得爱因斯坦有句话:创造力是智力的乐趣。我就特别享受这种形式创造带给我的乐趣。

有没有考虑接下来在这个造物结构的全因素系统中有所侧重,或是在这个框架里去拓展、去重新再打破?

有,比如不同材质东西的结合。有的时候会受到一些经济或物质条件的限制,每一次努力都是在现有物质条件之下的一个努力,在现有条件之下,我只能靠逻辑上变化,材质上比如做一个支撑,然后靠逻辑的变化去改变结构、造型、色彩之间的关系。如果更有条件,我会选择不同材质,还有尽可能拓展现有空间结构,会想尝试一下这些方面。

看得出来,在你所有形式系统建构的背后有这么一个支点,就是不断打破自己、解放自己的渴望。

从方法论来说,基本的支点是我目前形成的思考方式,形式上无所谓,因为我自己已经找到一种思考方式,这种割裂的或者多逻辑的思考方式,它们是我的支点,在这个支点上形成了我对艺术的新认识。

所以说如果下一步条件允许的话,你可能完全做出另外的东西来。

用不同材质来做,把这个小世界拓展的更宽泛一点。今天所看到的大多数作品都是在同一维度的线性逻辑、视觉逻辑,而我的作品可以在不同维度、不同逻辑的复杂组构中形成一个新玩意儿,我希望去尝试不同的材质、不同的材料、不同的空间。

完全可以想象,甚至用各种现成物,结合所有的全因素重新来创造,内在的逻辑结构是一样的。

能否回到具体作品,谈谈自己在创作过程中的一些感受?

这里有一个很有意思的东西,上帝按他的思路造一个世界时,又留给每一个生命有一点小小的能动性。我在这创作的时候,看着山上的树叶,每一片都长得不一样;看着各种小虫子,从这儿飞到那儿。我们试图去解释和找原因,但其实我们不知道它们在做什么。每一次触动,都是生命小小的能动带来的,都有属于自己的小逻辑。我在做作品时,无形中也感受并转化这些,就是让每一个小小的东西怎么去生发出来,怎么慢慢变成一个小小的生命逻辑,然后让它们在各自不同的一些方面参与到这个作品的改变。这种创作过程一是体会到上帝造物的快感,还有就是能体会到作为一个生命能动的那一点快感。

闫博

《无题2022-16》,2022

122 x 242 x 17 cm

木板上混合媒介

谈到了自己能够造物和生命能动的快感,那是否还有沮丧、挫败感呢?造物应该没那么一帆风顺、没那么容易。

这种情况太多了。一个是头一段跳不脱一个线性的逻辑,沿着自己能够判断出来的逻辑,觉得这个东西这么去想、这么去做、这么去找结构,又好像出来的效果是很容易达到的,这是首先要反思的。当出现某一些不同的时候,我就会再批判,会觉得这个不够厚重,这个太是一个问题了,某一天厚重起来了,又觉得不够灵动,有的时候觉得它过于繁复、过于雕琢,你要改它,有时候过于简单,又要改它,经常处于这种反复的自我批判和来回折腾中。

KennaXu画廊(科纳艺术中心)闫博研究展「滴水鼎新」展览现场

闫博

《无题2022-29》,2022

132 x 147 x 19 cm

木板上混合媒介

所以这个作品的完成需要很长时间,什么时候可以结束?大多作品是否完成是很容易判断的,但你的这个好像很难界定,自己怎么去把握?

就看它够不够复杂,够不够单纯,平和不平和,还有它是不是太熟了,里面有没有生。所有这些东西都要判断,判断完了以后,突然觉得这种零碎的判断可以适可而止了,大的方面达到75%以上,就可以停止了,就是从整体的判断、具体细节的判断来回的审视思考,直到有一天觉得它可以是它了,独立性的各种因素它都有了,它可以形成它了,就此打住。而且还不能一直盯着一个作品看,要把自己前后起码一年、两年的作品调动到一起,再回忆比较。有的作品在这方面过了或者不够,有的又在另一方面太跳或突出了,但是搁到整个一堆作品里各有各的特点,就像一个班级一样,在一个基准上,每个人都有属于他自己的样貌。所以我的作品看起来特别有意思,有的时候单独看,有一张觉得不是怎么样,但要是摆成一堆看,你就觉得他是这个班里的,而且还挺有特点。当然,并不是每一件作品都要是杰作或非常完美的一件作品,而是在这个过程里,不可能一棵树不长其他杈,光长一根,或许也有,但很少;它也是一个运动的过程,也要允许自己的作品在某些方面这边过了或者那边不足,但是它要和前后的东西有一个相互比较……

左:122 x 254 x 14 cm 右:230 x 358 x 12 cm

左:114 x 122 x 12 cm 右:122 x 244 x 14 cm每一件作品都是自己的孩子,但又是独立的,这整个就是一个生命的过程。

对,因为你不做到这一步,后面怎么走也无从判断,是一个连续持续推进的过程,不能老是一个单一的东西。比如刚才给你看的四张,前后时段差别很大,相同中大不同。在创作中,最少两张一起做,也经常三四张一起,它们之间会产生微妙的联系。

对。这中间的判断一会儿起、一会儿落,反正挺折腾人,翻来覆去,我也挺享受这过程。只有经历这过程,作品里才会有那些玩意儿,自己的小世界里才会丰富多彩。

这十来年一系列的作品都叫《无题》,为什么?自己有没有印象最深刻的几件?

没有为什么,确实是“无题”这样的感受,名字一具体反而表达不准确。

印象深的作品比如取名《生命》的那件,并不是说它最满意,而是给我印象深。刚才说到生死,最近展览完了此后,才发现好多作品是在得病那年后创作的,反而相对更成熟了。记得我刚做完手术时,有两三个月的时间,因为全麻,感觉说话都不利落,脑子里想一个什么事,想半截,嘴上还说不出来,觉得自己都傻了。可是在那之后,我的作品好像找到了一个东西。《生命》就是这段时间创作的。

还有早期有一些,虽然看上去不成熟,但好像一下子找到门道了,都保留着。还有一些作品可能因为时间跨度长,前后持续了好几年,也会印象深;有的作品现在看,记忆中反而浮出下面一层的东西,只不过被遮盖了,各种情况都有吧。有时候盖掉的东西挺不成功的,但是对它有记忆。

或许因为这都是生命的痕迹,如何生长的过程伴随你自己的变化。你和作品一起在生长,作品的最终结果只是外在的显现。到目前,这个小世界已经完全掌握、驾驭了吗?

还没有,因为它的边界不清、不规则、不固定。虽然我知道这个小世界就是这么一个圈,但它还有很多的可能性,有的我还没有触碰到,有的可能是我还没有能力触碰到,还有很多未知。命运挺有趣的,体现在创作上也是这样,今天我不可能预见明天我的新的想法,但是我知道自己是一个什么样的人了,能够往那个未知的边界上去走,哪怕经过黑暗,目前的思维状态还不错,我觉得我走过这么一段,觉得再往前能做得更好。我不知道命运会有怎么安排,但我现在觉得我这个人是可以坦然去接受,然后抓紧做点有意思的事儿。

能感觉到你这种坦然中的生命能动性,对于目前已经做出的这些东西,因为你会不断的批判和重建。从整体样式来说,有没有那么一点点喜新厌旧呢?

已经有了,因为我现在做了差不多140-150张,有一些东西已经是在我的已知范围里了,我想让它更单纯化,在这种情况之下怎么去单纯化?因为这世界上并不光是我一个人去挑战不规则形,我也去看别人,比较后才更清楚知道自己的路。一些精神性上的要求,我还没有做到。也许很快做到,也许需要很长时间都做不到。但无所谓,因为我内心有这个自我追求了。一个喜新厌旧的人,只要发现在原地开始打转时,就一定会自我审视,提出更高的要求。这时候又是重新一轮鼓起勇气、耐得住寂寞。

说实话,现在我对外面很多事都没了兴趣,开始讨厌接触人,就想什么都甭干,就在山里待着,光干现在做的这个东西。如果有可能的话,只做作品、简单生活,如果这样的话,我想我会比较快的达到自己的要求。我是一个在一段时间内只能做一件事情的人,因为做这个东西需要安静,独自走很远,这条路又很纤细,一受干扰,前面的东西就没了,这个是我讨厌的。

特别理解这种状态,你完全进入到自己的这个世界了,用最大的真实和真诚。

这点和很年轻时特别不一样,现在是真的能知道陷入到艺术里是怎样的一种感觉,它给你带来最大的精神乐趣。当然也很难,要想建立一个小小的系统,觉得自己已经很庆幸,推开了一扇门,似乎看到了一些什么。

存在感特别强烈。让我存在感特别强烈的有三件事:做爱、得重病、在创作找寻过程中。因为存在感要么是特别极端的快乐,要么是极端的痛苦。得病是极端的痛苦,做爱是极端的快乐,创作是极端的痛苦和极端的快乐都有,哈哈。

绝对真实,呵呵,这可以作为结束语了。谈到存在感,你为什么那么注重物自体,想在里面去消磨时间,又去拓展空间形态,这都是对存在感的找寻,因为内心不安全、不踏实、没着落。尤其在今天这样一个时代,那种感觉会特别强烈,所以必须要把它最后物化出来,转化成独属于自己的世界。

你说得太对了!当我心情特别不好、特别有失落感时,我会用它来慰藉心灵,工作就高兴了;当我特别快乐时,去干活了,就会更快乐。以前说艺术是生命、是一切,现在才理解。我相信画得差的根本不可能理解。

以前觉得分不清楚人的高低,现在整体一看这个人做到哪儿了,很明白。有人做得很单纯,但就是简单的单纯,简单和单纯说实话那个线很模糊。现在我一直都在想复杂和单纯之间的关系,比如人外表看其实挺单纯的,形式很单纯,打开里面又很复杂的,每一个个体生命都非常复杂,但看起来这个形式其实挺单纯。可能作品不是这样的,作品是从里到外一块看,是整体性的东西,怎么做到又单纯又复杂,我现在一直在找这个东西,总觉得还不够。

作品的单纯与复杂的问题,可能一方面跟时代、跟艺术类型有关系,另一方面也和每个艺术家已有的视觉经验、人生体悟紧密联系。比如莫兰迪,真是单纯,但是今天看来似乎又有一些简单了。时代在发展,使我们的视觉感受也悄然改变;再比如看中国画尤其是文人写意画也会觉得单纯,极单纯,把视觉维度和物质材料性都尽可能降到最低,就那一张薄薄的纸,就那一点点微妙的颜色,在这个限度里去找复杂。今天这个时代,对视觉张力和形式感受提出了更高更强的要求

所以你挑战的悖论就来了。一方面你已经打破固有平面形态,形成了足够复杂的空间造型结构关系,但怎么让它感觉上又不花俏,让它回到单纯,这是挺要命的一个事情。就像你前面所说,我要打破、造作,创造,完了呢?你还得让它沉下去,让它充沛,让人感觉这个新的形式物充满了自然生长的生命力。这个东西挺难的。

闫博

《无题2022-13》,2022

260 x 220 x 16.5 cm

木板上混合媒介

KennaXu画廊(科纳艺术中心)闫博研究展「滴水鼎新」展览现场

KennaXu画廊(科纳艺术中心)闫博研究展「滴水鼎新」展览现场

是的,这得是一个随着生命的过程。陈文骥老师给我提意见说,你这个东西越做越复杂了。他只是基于他自己艺术观点提出问题-要单纯。我后来反复想,也觉得是个问题,但是我想要复杂之后的单纯,没有这个复杂,出来的就仅仅是简单,不是单纯。这种复杂的后面到底怎么单纯化,这靠逻辑解决不了。

就要靠生命体验和你自己慢慢跟这个东西融起来,融到一块。

我想基本的过程是这样的,就是你认识到这个问题了,想用各种理性的办法达到这儿,都达不到,结果突然有一天你的感觉达到那儿了。就自然而然解决了。但感觉什么时候来,需要多长时间,我目前还不知道。每一次我都这样反思批评自己。

因为你现在方法论非常逻辑理性,在用一套理性的东西去处理这个艺术形式背后的问题时,求之而不得,难度很大,的确可能要靠外部或你生命本身体验的感受让它自然显现,我是这么觉得。

这得上升到另外一个维度上才能解决,提高一个维度,下面的问题就不是问题了。所以是这个维度怎么提高的问题,确实碰见这个问题了。

对,但是觉得总有一天可以解决的。现在已经在做一些新的尝试。把整个方法论又从头梳理,以感性的方式从最底层开始去解决。比如在最初的造型、结构上就开始用最敏锐的感觉去生成建立,然后逐层生发融合,看看会怎么样吧。

以感性直觉去撩拨、去兜住结构底层,层层推衍。理性框架完成后,就可以让生命感受更自由地去发挥,不断地往来复去,当强大的生命感受包裹了这个新的形式结构后,这个重构的“新世界”应该会更加美好。

关于KennaXu画廊 / About KennaXu Gallery

KennaXu画廊成立于2018年,立足于深圳粤港澳大湾区,在深圳福田区和南山科技园设立两个画廊空间,展览空间总面积1000多平米,定位为“国际视野、个案研究、实验未来”,学术性、实验性的艺术机构。致力于为艺术家、收藏家、艺术爱好者服务的国际性艺术交流平台。

KennaXu Gallery was established in 2018, based in Shenzhen Guangdong, Hong Kong and Macao Bay Area. Two gallery spaces located in Futian District and Nanshan District (Science and Technology Park) in Shenzhen, with a total exhibition space of more than 1000 square meters, positioning itself as an academic and experimental art institution with "international vision, case study and experimental future". It is committed to serving artists, collectors and art lovers as an international art exchange platform.

闫博

闫博

分享

分享