黑白之外的灰——读苏丹的《黑白之城》

王辉| URBANUS都市实践

壹

2022年初秋,当苏丹的《黑白之城》快要脱稿的时候,我正好去哈尔滨出个24小时的差。第一次体验这个神奇的寒地城市是我在1990年做本科毕业设计时,也正好是《黑白之城》所描述的年代和年龄。那个晚上的公务饭局结束后,想起当年在哈尔滨还去过著名的中央大街,就请甲方带我再去看看。这是一年里最好的季节,昼夜分隔不长不短,拂面的微风不软不硬,酒后的思绪也不醉不醒。走在这条历史建筑被新时代的夜景照明渲染得黑白分明的老街上,虽然脚上踩的还是梦里依稀记住的面包石,但眼前这个被三十年翻天覆地的城市化所绅士化(gentrification)的场景,已经不完全是我记忆中那个改革开放初期的模样。在三十年前,同样的这个空间是被一层连初学建筑的我都能诟病的低价格和高饱和度的涂料所覆盖,黑白分明的古典线角被粗暴的灰浆涂得模模糊糊。那个著名的东正教红砖教堂还挤在破败的小区里,而不是像现在这样成为周边建筑物退避三舍的城市地标。

转年,苏丹洋洋26万字的《黑白之城》又在我对哈尔滨的灰色记忆上,加上了更清晰的黑白轮廓。虽然哈尔滨于我无缘无故,但是《黑白之城》所唤起的城市记忆不是一个他者的空间,而是同一代人所共有的时间。在那个物质贫乏到不同人的精神骚动都发生在同一频道的时代,祖国虽然幅员辽阔,但无论是在哈尔滨,还是在曾母暗沙,在共同的公共时间段上,所有人从早上七点起的中央人民广播电台的新闻和报纸摘要节目,到晚上七点的新闻联播,都在进行着同一频道的社会生产。而在另外那12个小时的私人时间段上,当在为明天的社会再生产进行劳动力再生产时,老婆孩子热炕头的模式可能也相差不远。这种现象就是亨利·列斐伏尔所批判的被异化的日常生活。即使那时有微信,朋友圈也没什么好看的,因为每天的自己都在重复别人的每天。在这个意义上,当你觉得苏丹的哈尔滨也是我的北京,或者是你的上海,他的广州,她的成都时,《黑白之城》变成了一代人的集体记忆,只不过你我他她都缺了苏丹那支能把灰色记忆还原为黑白线条清晰分明的妙笔。

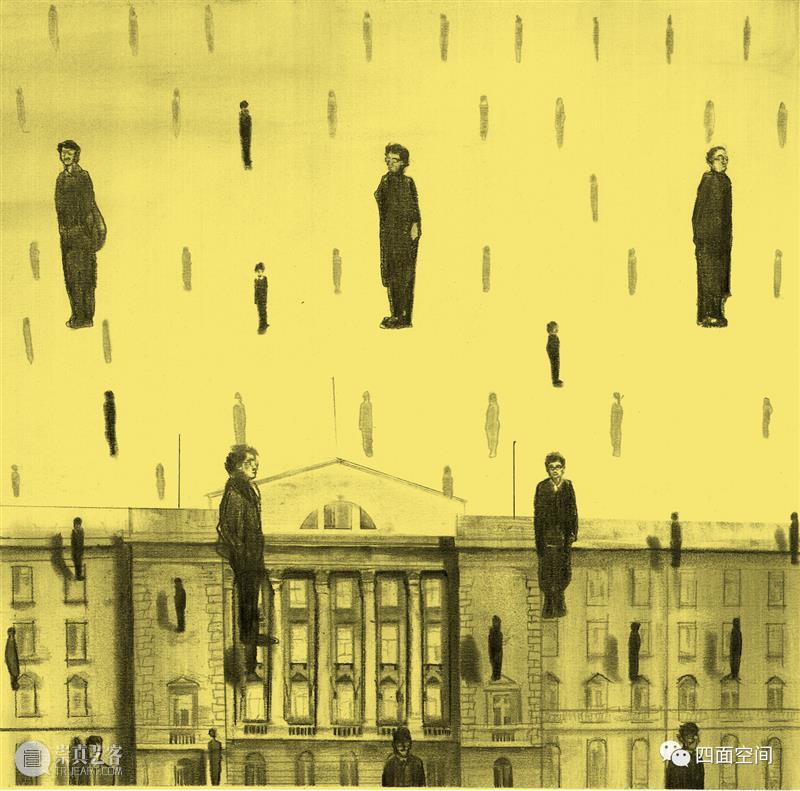

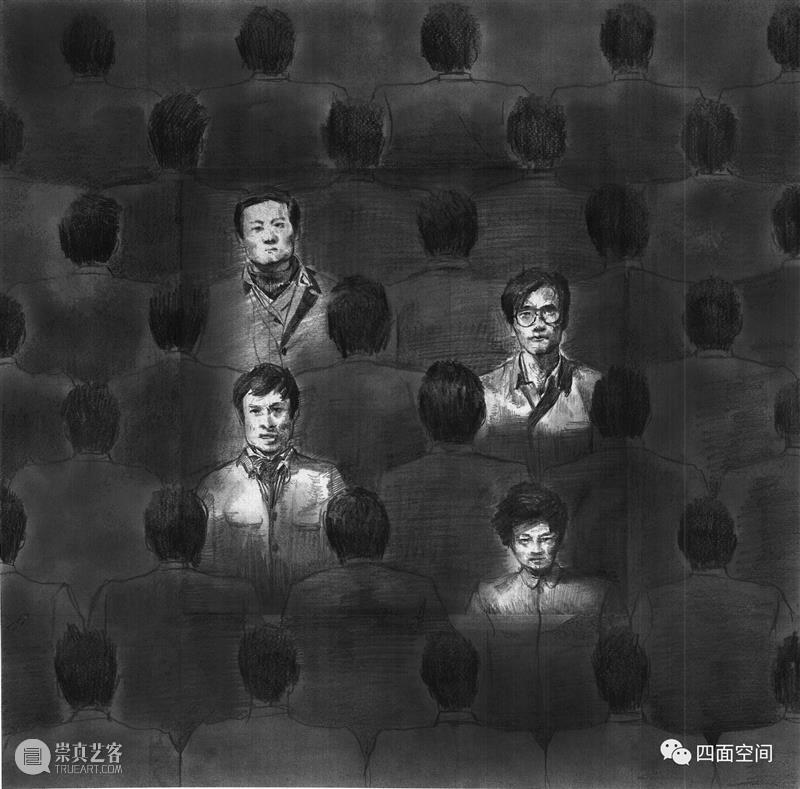

《乱象·彩色》,王宁绘

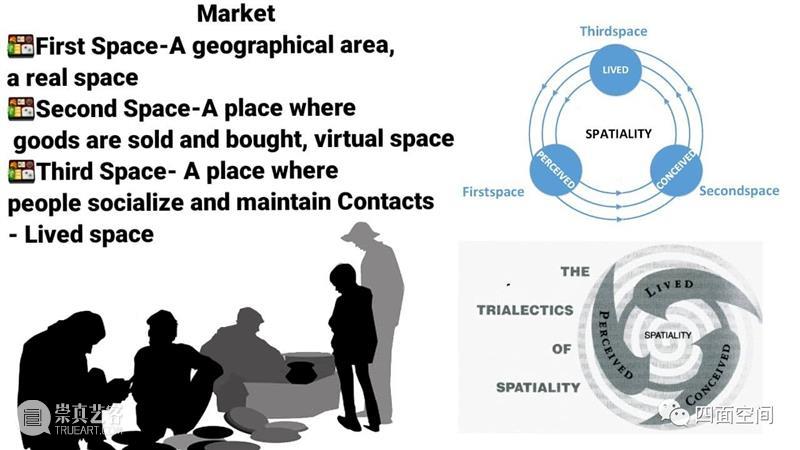

人类是一个有历史记忆的物种,一切活动都脱离不了时间和空间。作为建筑师,上述“空间=反抗的载体”的推论,也启发我要用和建筑有关的理论来分析下这本书所涉及的空间问题,于是试图借用法国哲学家列斐伏尔三元辩证法的概念,解读下《黑白之城》所隐含着的一个灰色的世界。

贰

叁

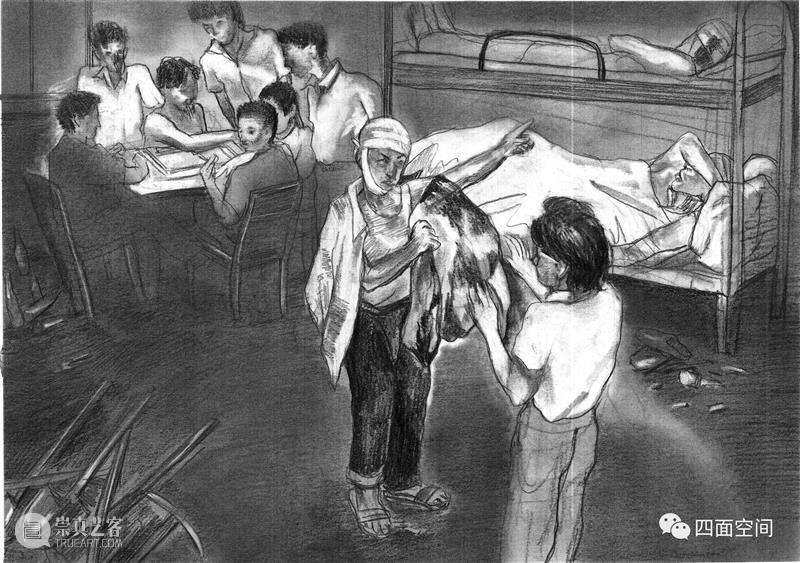

有两个段落在这本书中异常精彩,也引人深思。一段是在“娱乐风尚”中描写的从交谊舞到迪斯科、再到霹雳舞的社群化舞蹈的更迭;一段是在“城市、校园和江湖”中对社群化打架斗殴的描写。之所以把这两者都归类于社群化,是因为它们都是个体可以通过公开的方式来在群落中去占领荣耀的地位。这种非常原始的动物性本能,在文明社会中不得不用伪装和曲折的方式来表达,二者区别只在于舞蹈是种高级的伪装,而打架则是低级的表现。它们都属于那第三个元,在不断地破坏社会正统的二元平衡。

对比于今天的中国已经拥有七亿套私人住宅、公职人员单人的办公面积要受到限制,《黑白之城》讲的是空间资源极其匮乏的时代中失去私有空间的人们在公共空间中的行为模式。当男女的交往无法在私人空间里进行时,那个男女授受不亲的年代催生了交谊舞。交谊舞是放在明处的男女之间暧昧的暗合,也是保守的公共空间里可以公开的一种男女间没有顾忌的交谊,曾经风靡全国,但很快就被更能直白地表达性本能的迪斯科、霹雳舞抢了风头,以至于现在交谊舞这种垂而不死的物种已降维到广场舞的黄昏恋上。《黑白之城》记录了交谊舞最有社会颠覆力的巅峰时刻,这种舞蹈踩了“流氓罪”的红线,走在专政对象的边沿。交谊舞后来的每况愈下,究其原因不一定是舞蹈的形式问题,而是这种舞蹈所能赋予的空间问题,因为它无法给每个人平等的空间机会。在男女比例不平衡、男女交流不充分的时代,交谊舞场上常常会看到成双成对起舞的同性。几首连续的交谊舞曲后,也必然会加入一首迪斯科,这样,那些只能当看客的落单人也能有上场的机会。这也解释了依赖他者的舞蹈为什么最终会被只需有自我的迪斯科和霹雳舞抢了市场。

肆

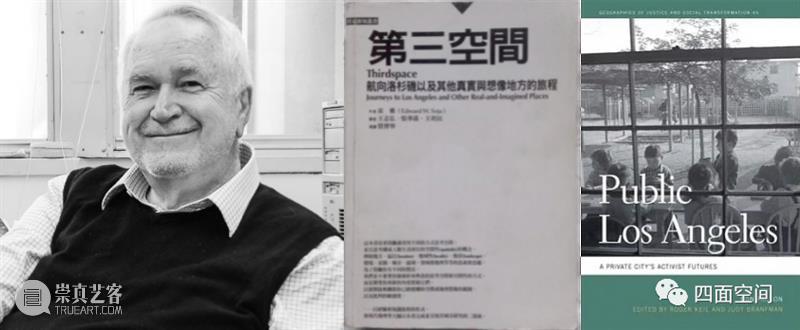

爱德华·苏贾把列斐伏尔三元辩证法中的第三极“表征性空间”改写为更容易理解的“第三空间”。如果简化地定义,第一空间是可感知的物理空间,第二空间由思想构成的精神空间,那么第三空间则是“第三空间”则在此二元表象下被遮蔽的异样空间。列斐伏尔比较直白地提出了差异化的第三空间,而福柯则是用“异托邦”这样的新词写出了第三空间的另类存在。无论这些理论家们构筑了什么样的新词,无非都是对现实世界的一种理论化的归类。在这个意义上,《黑白之城》落入了“第三空间”的范畴。

第三空间的主角是他者,而他者并不是这个空间的主人。

《黑白之城》那个刚刚成年的作者,是以他者的身份,通过漫长的铁路线,从西部的黄土高原来到最东北的黑土地。在火车站广场,他被一个叫王广义的未来大艺术家接进了自己的母校,而这个引路人却又在书里永远地消失了。“母校”这个词不免会令人在心口涌起一股热浪,无数的人、物、事过眼烟云般地挤进这座“黑白之城”,又从“第三空间”里灰溜溜地离去。

冬日校园,张子浩提供

留校至少是对一个毕业生的肯定,而这种自我认同似乎在这本书里找不到,能读到更多的是作者对命运的这种安排的无奈和无感。在那个躁动的时间坐标上,一个刚刚踏入社会的青年,很难被锚固在稳定的空间点,第三空间的生活体验只是关于“寄居”。

《四个逆行者》,王宁绘

作者把逃离母校作为寄居在“黑白之城”中灰色的“第三空间”的结局,又加强了这种“他者”的意味。这是在合适的时间里离开了不合适的地方,去了不知是合适还是不合适的未来时空。在那未来时空里,作者还是以他者的身份游离在新的第三空间吗?其实这是个针对那个时代里数以千万计的人们的问题。1990年初,当黑土地还在冰冻时,越往南方,大地越苏醒得更早,全国南北固化的地理空间上出现了大规模的人潮涌动,各种稳定的二元结构都在纷纷破裂,各个地方、各个领域、各个方面,都出现了“他者”的入侵。于是,这个结局不是离开,而是侵略,一个对未来的侵略。

伍

苏贾《第三空间:去往洛杉矶和其他真实和想象地方的旅程》

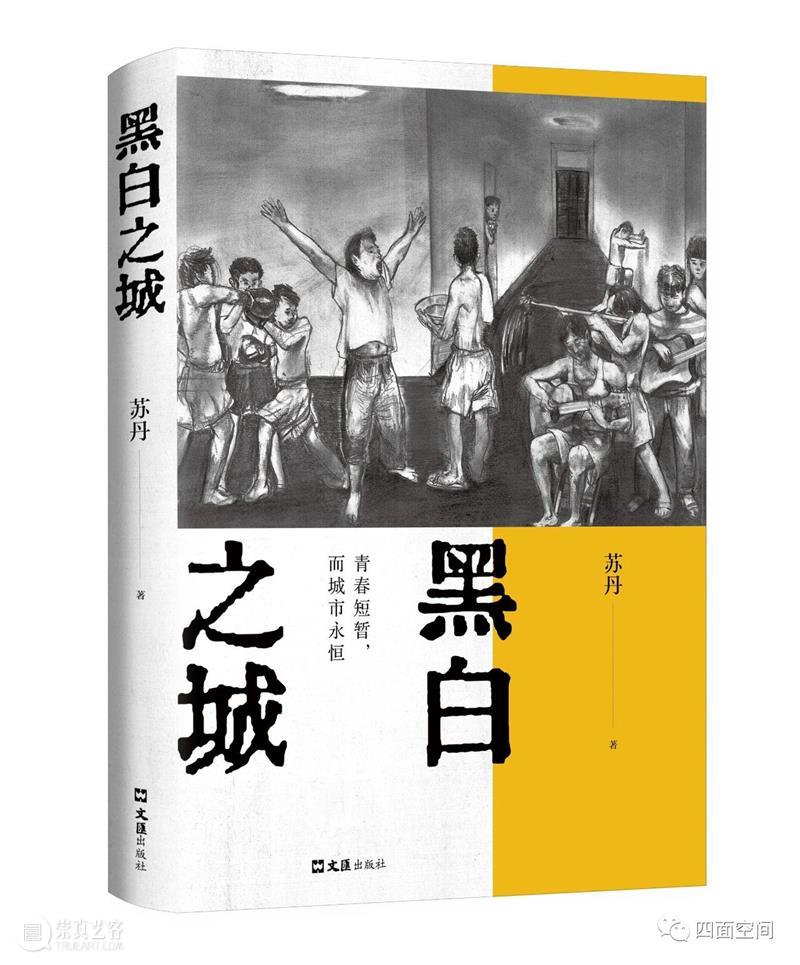

《黑白之城》是著名建筑艺术家苏丹教授撰写的回忆录式长篇叙事散文集。

故事发生在20世纪80年代的哈尔滨,生于太原的作者离开故乡,乘坐绿皮火车前往冰城哈尔滨,开启了求学、任教、考研为时七年的校园生活。在书中,作者细致入微地回忆了七年生活的点滴往事,将个人成长、城市发展与时代变迁三者融为一炉。讲述哈尔滨的城市历史,描绘自然风光。展现以哈尔滨为代表的东北老工业区在改革开放初期转型时的世相百态,深刻分析并反思当时的社会问题。作者用戏谑但略带锋芒的笔触,记录着小人物在大城市中的生活印记,同时审视着时代与人生。

作者延续了《闹城》中对空间、城市建设等问题的思考,立体化的叙述让读者身临其境。并从专业视角解读了20世纪80年代哈尔滨、长春、北京、上海等地的优秀建筑范式,加深读者对艺术与设计的理解。全书配以当代知名艺术家王宁的插画作品,黑白对比形成强烈的冲击力,与文字的批驳相照应,增加了全书的视觉艺术感和互动性。

更多联系方式

联系方式:010-62798806

官方邮箱:cicasudan@126.com

微博:苏丹_TsinghuaUniversity

抖音:四面空间(1818422922)

●一个环艺设计学生的非遗路

●勾魂的军勾践踏下的青春——光华路旧事之八

●抗疫异情——个人认知的集体胜利

●一个小型现代建筑的非正常死亡事件

●现当代艺术展览空间模式溯源——20世纪早期艺术家、设计师的贡献

●苏丹:我的学生拍电影

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享