●

特里·威廉斯的陌生化环境叙事初探以《当她们羽翼尚存》为例 ●

“我必须面对自己以及自己所热爱的真实:一切野生之物,包括词语,桀骜不驯、 一经修剪便要流血的词语,而不是那种谨小慎微、穿戴整齐、对荒野故作兴味的词语。”

“我母亲把她的日志留给了我,而所有的日志册都是空白的。”

这是全文提示读者次数最多的一个事实,甚至不惜直接在这本不算很厚的书里,直接腾出了十二页空白,仿佛一方面向读者证明一种听不见的声音的扑动,另一方面决心要延续亡母的意志。读者在面对空白感到震撼的同时不禁要问:空白也算是叙事么?叙事可以是无言的?我的解释是,非自然叙事的极致表现之一,是有文字作为参照系这一前提下的留白。这种文字的暂时停顿是一种沉默的蓄积,一种韬光养晦,是反抗的另类形式,也是书写的别样表征。

其实“留白”一语对于中国读者而言并不陌生,“大美无言”、“大音希声”式的美学传统已经深印在我们的民族记忆里,以至当丰子恺画中的人物只有脸的轮廓而无清晰的五官时,我们反倒觉得是“自然”的。

科学也向我们证明,人类有听不到的音频波段,就像我们有超出我们视觉的图像以及人类想象力之外的智慧。那么写作、绘画和音乐上的各种留白,是否也是对那些非自然叙事的无言致敬呢?例如,威廉斯领悟到,声之寂静或许才是聆听的更高境界。

丰子恺作品

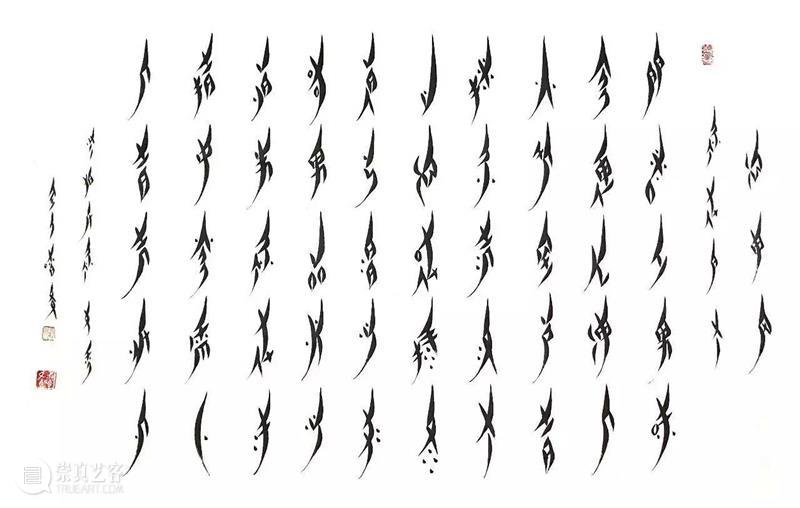

让我印象至深且感动的是威廉斯对中国非物质文化遗产、湖南江永的“女书”的高度赞赏:“读‘女书’的文字,犹如寻觅飞鸟行踪,目睹牛群踏雪缓行。”“女书”对于西方人而言,固然有图形的灵动、优美,这一书写方式本身却深深地契合了威廉斯的陌生化叙事策略。“女书”的符码在她看来着意与主流语言保持距离,以保全女性自身的文化遗产,甚至在非常时期还能用于反抗侵略:“日本人在20 世纪40 年代侵华期间打压‘女书’,恐其被用作暗码来对付他们。”因此在威廉斯看来,“女书”不但是一种语言,更是女性斗争的外在表达:“只有在思想的内室越界到行动的外室时,它才会变得有威胁”。假如她能够掌握这一女性语言,不难想象她一定会以此来丰富她的文字自主性试验的。她借用埃莱娜·西苏的话总结“女书”:“当没有人站出来纠正我们时,我们必须学会说女人应说的语言。”

女书

环境书写能够深刻影响环境,反之亦然,这一点在威廉斯的写作上体现得非常典型。她在书写和生活实际中都展现出了一个左翼女性活动家、人民的权利的捍卫者、保护和平之斗士的坚定形象。她的书写动情而不滥情,随性却不任性,善于将激越而真挚的感情通过合理的表达渠道展现出来。另一方面,书写形式与政治诉求密不可分,她做到了将严肃的主题诉诸看似散漫实则用心的陌生化叙事之中。用我们更为熟悉的话说,就是她懂得“斗争的艺术”,无论作为作家还是行动主义者都是如此,《羽翼》便是她将思想与实践结合在创作之中的典范。

威廉斯为挫败1995版《犹他州公共土地管理法案》

母亲的日志无言而无不言;我们的羽翼无形而无处不在。

文/韦清琦

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享