文 | 韦昊昱

“饱谙世味思餐菊,深省交情慎寄书”,定居北京前的齐白石曾在诗句中,含蓄委婉地表露过自己每与旁人通信时的一份谨慎克制,可谓是他在即将步入天命之年前阅世识人的真切感怀[1]。然而,北京画院所藏1919-1950年间齐白石致弟子姚石倩的总计41封书信,却鲜活记录了一位“砚田老农”身处20世纪上半叶中国纷繁复杂的世情世相中,于师生通信间所展现出的隐秘多变的内心世界、复杂性格与日常生活真貌。这是迄今所知传世最多,且最为系统连贯的齐白石书信手稿之一,系1919年至1950年间由在北京的齐白石向在外省的姚石倩寄出,分别寄往成都、安徽、上海、重庆等地。目前齐白石研究学界缺乏对于这批私密手稿的关注、解读与利用,遗留下若干未发之覆,仍有可待进一步深入探讨开掘的研究空间。

2015-2016年,笔者曾针对这批书信手稿写作或寄出的具体年份日期缺失、排序前后颠倒与内容释读断句错讹等情况,逐封进行了详细的笺证、考释与推定[2]。但由于信札这一书写文体的日常性与私密性,导致其中所包含的片段信息与史实细节分散各处,颇为琐碎,不利于研究者将其集中考察,统而论之。本文将在笔者前期基础性的考证层面之上,进一步运用新近思考的艺术社会史视角与方法,重新择取齐白石致姚石倩书信中的三个史实面相,再次加以整体性阐释与重构,从而借助这些湮没无闻的吉光片羽,以其生活空间、艺术交游与酬酢周旋的人际网络为线索,揭示齐白石暗含于私密文字之间的坦露衷肠与所思所感。

1917年,寓居成都的安徽桐城人姚石倩(1877-1962)北上拜师齐白石[3],2年后师徒两人的来往已然十分密切,此时正值齐白石衰年变法初期,同在北京的姚石倩也亲历了老师人生境遇与艺术创作的关键转折。姚石倩尤其服膺老师的篆刻,对此齐白石印象深刻,称赞其“喜余刻印,倒箧尽拓之,大好大惭,不怜作者,且属余为记之”[4],这一时期齐白石对外接受的求字刻印之请,亦偶由姚石倩代笔完成,可见对学生有相当的信任[5]。

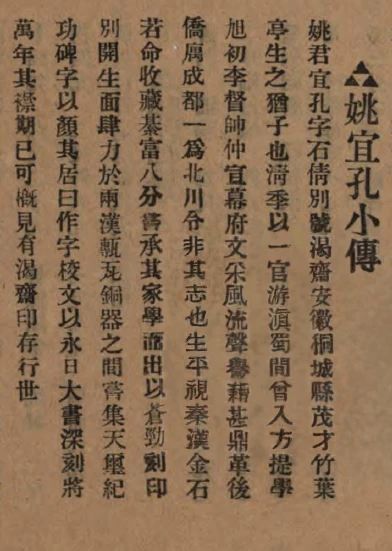

齐白石弟子姚石倩(1877-1962)

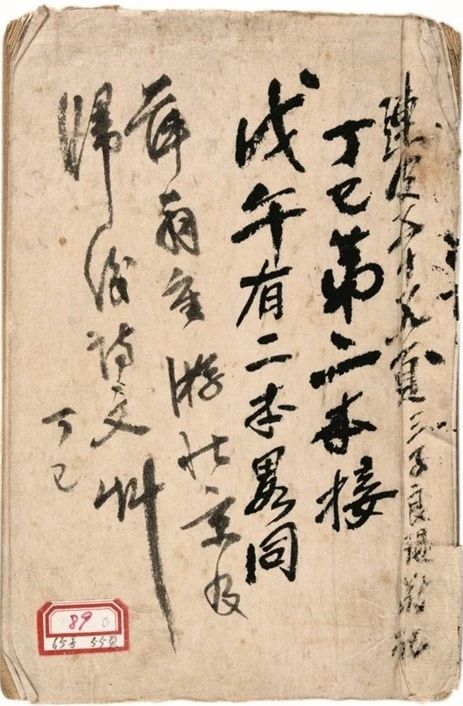

《姚宜孔小传》 载上海书画会《神州吉光集》1925年第8集

1920年后,回到四川的姚石倩一度与齐白石中断了近十年的联系,后曾出任国军第二十八军秘书、四川北川县知事等职。直至1929年年初,两人才恢复了通信,在此后的整个20世纪30年代,姚石倩长期住在国军第四十四军军长、国民政府财政部四川盐运使王缵绪的重庆公馆之中,为其所购藏的书画篆刻整理编目,并一直在齐白石与王缵绪之间,扮演两人书画交易酬应的牵线中介角色。这一时期师生之间往来信件频繁,北京画院所藏手稿的绝大部分内容,就集中于这一时段。目前我们只能看到由姚石倩一方粘贴成册的齐白石历次来信,而姚石倩的回信则未被齐白石所保存。

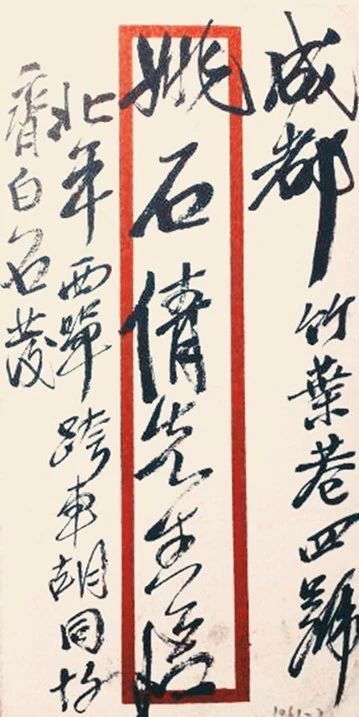

1930年齐白石为姚石倩所书润格序言

收入《白石诗草》(丙寅至辛未)第14页

齐白石致姚石倩书信信封之一

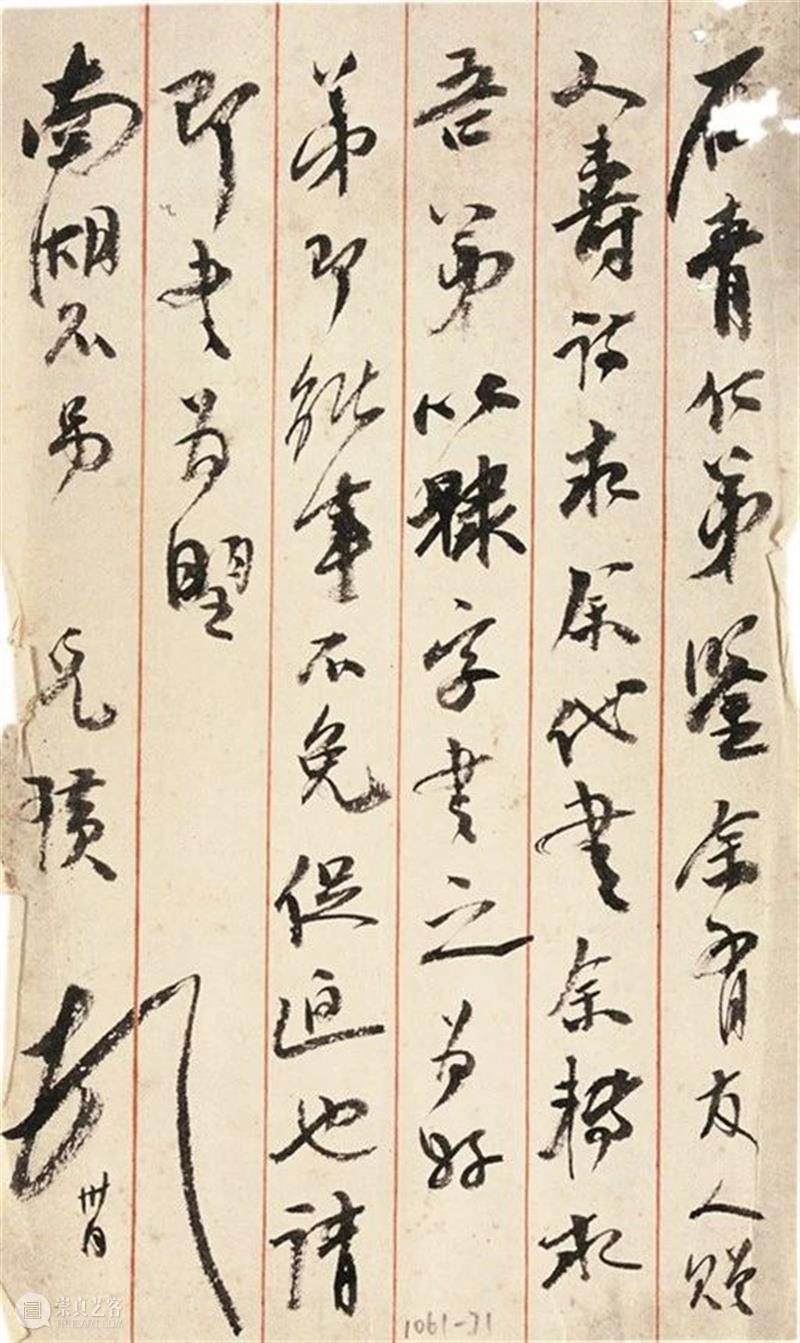

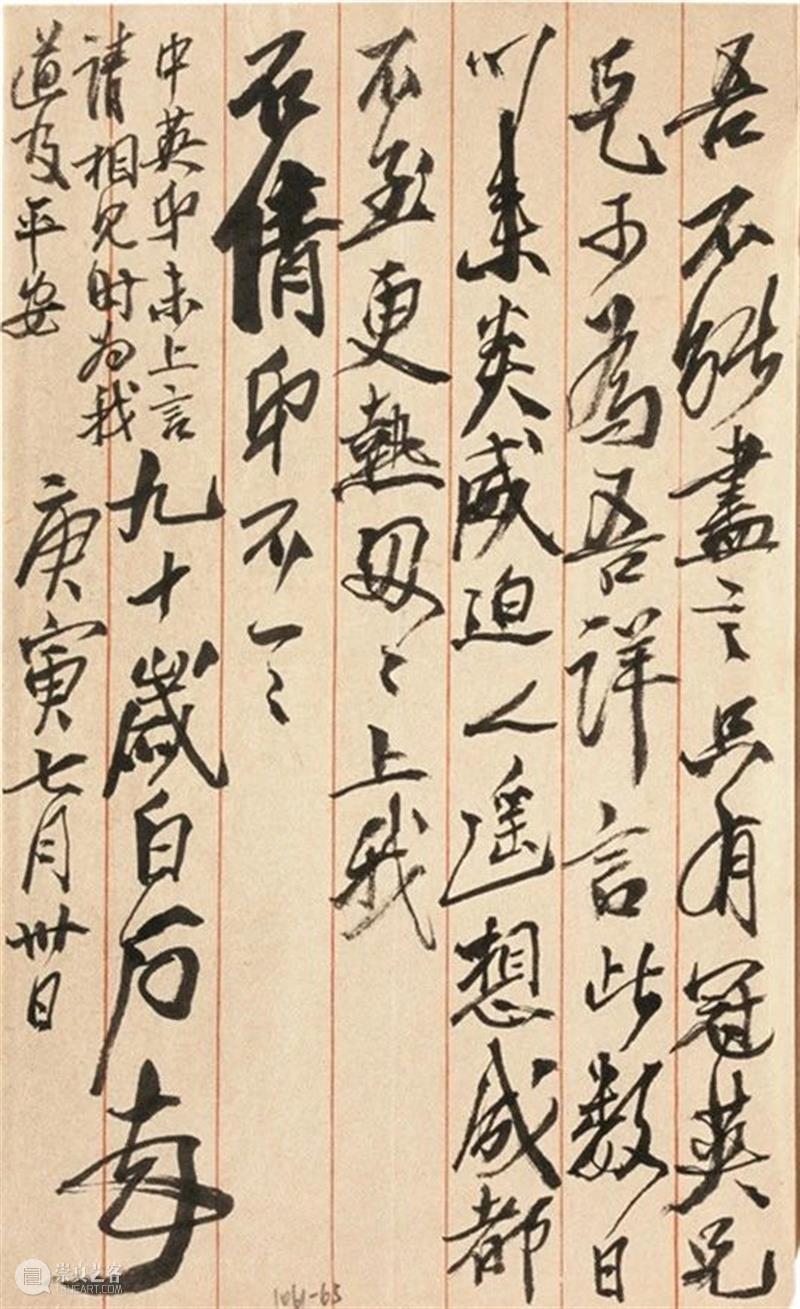

从最直观的外在面目上看,齐白石致姚石倩的41封书信写作时间横跨他57岁至90岁之间,这正涵盖了齐白石在20世纪中国艺坛逐步由寂寂无闻迈向名满天下的人生历程,我们从信札原件墨迹这一所谓书法的日常书写之中,也能随着书信写作时间的线性演进和作者心绪遭际的不断起伏,真切感受到齐白石在自觉借鉴吸纳如李北海、金冬心、郑板桥、何绍基、吴昌硕等前人风格之后,于书风上所磨砺出的那份纵逸峻拔与苍劲老辣。同时,由于信札文体具有“辞若对面”的特殊功用[6],是一种一对一、点对点的信息传递方式,这就使得其书写风格、笔墨形态与日记、手稿、诗稿、账簿等其他更加私密化的文本有所不同。此外,和齐白石那些精心创作的楹联、扇面等正式的书法作品,或是讲求画面构图规制的款识跋语相比,信札的书写在张弛力度与空间布局上又显得较为恣意简率,呈现出一种介于正式创作与私密文稿之间的书体面貌,这无疑有助于我们去重新审视齐白石书风在不同类型文本之间的多元风格与微妙差异。

现存1919年9、10月间齐白石定居北京初期致姚石倩的第一封便笺

现存1950年7月30日齐白石生前致姚石倩的最后一封信

一、“为戚人谋一枝之栖”:20世纪30年代初齐白石的求职信

20世纪30年代初,在湘潭的齐白石女儿齐菊如一家屡受当地匪害之乱,外孙邓平山因故加入了清乡队,生活极不安定。齐白石得知后,便有“为戚人谋一枝之栖”的打算,随后他多次向姚石倩去信,希望弟子能够代为向此时新近结交,且不断邀请他赴川一游的四川将领王缵绪引荐自己的外孙邓平山,为其在王氏的军队中安排工作。在写于1932年的两封信中,齐白石大体介绍了邓平山的基本情况和文化程度,并表示自己不愿直接给王缵绪写信,“使人作厌看待”,而是希望姚石倩和四川著名金石家吴秋士等人,能够婉转地代为向王缵绪转达让邓平山远离湘潭,前往四川工作,以此避难落脚,“许赐一饱”之意[7] 。

实际上,齐白石一向自视甚高,不愿轻易开口求人。1921年齐白石长子齐良元曾请求父亲托人介绍其到湖北谋事,当年6月20日,齐白石特向齐良元回信,严厉地批评道:“翁少时之气骨闻于远近,真知余,谓为真高士。今为汝辈求人,或求而不答,何以对人?汝等不能光前,本未读书,翁不加怪,勿使翁老年无气骨也”[8],言辞之中可谓不无原则与底线。然而此次竟能够三番五次地联系四川友人弟子,为外孙找寻工作,与其说是对儿孙戚谊的看重,毋宁说是在时局混乱之际,对自己早年遁逃生活的历历在目和手足丧命的前车之鉴。

1915年后,由湖南人蔡锷在云南发起声讨袁世凯称帝的护国运动浪潮,逐渐开始波及由袁世凯手下爱将汤芗铭主政的湖南,1916年护国军黔军一部一度从贵州攻入湖湘,于是“军声到处便凄凉,说道湘潭作战场”[9]。当年5月间,担任湖南矿警督办的齐白石好友郭人漳,在省城长沙率领矿警卫队爆发兵变,企图推翻汤芗铭的都督一职而自任。6月,袁世凯在北京谢世,护国军第一军湖南总司令程潜率军将失去靠山的汤芗铭围困在长沙,汤只得落魄而逃,护国运动在湖南宣告结束。1917年7月初,安徽督军张勋又以调停“府院之争”为由,率辫子军入京,赶走大总统黎元洪,解散国会,拥戴废帝溥仪复辟。随后,皖系军阀段祺瑞誓师讨伐张勋,复辟失败,担任国务总理的段祺瑞又与代理大总统、直系军阀冯国璋形成了对峙局面,北洋派系的内部冲突日益加剧。当年8月,孙中山在广东组织护法军,反对段祺瑞解散国会和《临时约法》,然而实权却被以陆荣廷、唐继尧为首的桂系军阀所把持,这导致南北军阀政府由此对立,而湖南正地处南北交通的要冲,战略地位极其重要,自然也成为了军阀的主要战场,战火一度持续了2年之久。

1917年6月,齐白石便因这一时期的“湘中军乱,草木疑兵”而“复遁京华”避难[10],寄居郭人漳在北京前门外排子胡同的家中,自叹“一时除窜计都无”[11],谁料此时恰逢张勋复辟,段祺瑞以讨逆军总司令的名义讨伐张勋,率军沿津浦铁路攻入北京城。齐白石又随郭人漳一家辗转逃往天津租界避难,此时段祺瑞手下的讨逆军东路副司令李长泰正率部与辫子军激战,于是齐白石在北京至天津的路上亲身经历了“飞车亲遇燕台战”[12]、“青鞋草笠奔风尘”[13]的惊险局面,足见奔波之苦。1918年年初,湘潭当地的土匪更是公开扬言要绑架此时因卖画治印而略有积蓄的齐白石,他听闻后匆忙于当年3月底携全家隐匿于湘潭南境紫荆山下的亲戚唐泽湘家中,“幸于分居,同为偷活。然犹恐人知,遂吞声草莽之中,夜宿露草之上,朝餐苍松之阴”[14],直到当年8月底全家才返回寄萍堂中。由此他下定了要彻底定居北京的打算,“知道家乡虽好,不是安居之所”[15]。1919年2月底,57岁的齐白石便“仍遁燕京”,第三次孤身北上闯荡,从此“把家乡反倒变为作客了”[16]。

更为触动齐白石的是,1928年他时年50岁的五弟齐纯隽正是死于持续不断的湘潭匪乱之中,齐白石从齐良元处听闻后,很觉凄然,直呼“惊闻故乡惨,客里倍伤神”[17]。因此,湘潭家中先后发生的一连串不幸遭际,使他始终存有一种“避难偷活”的危机意识,感慨自己“生此无此扰乱之湖南,居此无此毒害之邻里”[18],可谓“无忧无患要无家,北窜南逃感物华”[19],因而只能像友人朱悟园形容他的那样,“去父母,离妻子,背乡井,而北走燕”[20]。与此同时,成名后的齐白石回顾过往,也认为自己正是由于护国战争爆发后逃离湖南,定居北京,才“始得中外皆知”[21]。因此,当我们在梳理了齐白石身处动荡生活中先后经历的情感变化之后,也就不难理解他为何会屡次向学生和友朋请求,为同样饱受湖南匪乱的外孙邓平山找寻一份远离湘潭的安稳工作了。

1932年10月间,在得知外祖父齐白石要为其介绍工作后,邓平山便立刻由湖南动身前往北京,为此,齐白石向姚石倩修书一封,“即使之见弟及秋士君,求引见王将军也”,并希望姚石倩或吴秋士问明邓平山“能作何事”,以便“求王将军看体裁衣”。随后,邓平山携带齐白石的推荐信赶赴重庆投靠姚石倩,并在姚石倩、吴秋士的引荐下,由王缵绪安排在其身边工作。齐白石听闻消息后,还特意为吴秋士寄赠了画作和颜料,以表示对吴秋士“代璜外孙求枝栖于王运使”的感谢,并请姚石倩“当劝吴君勿客气,吾心所安也”[22]。然而,在王缵绪军中工作的邓平山却对这份差事并不十分满意,在一次回到北京探亲时,他向外祖父齐白石介绍了自己和姚石倩等人在重庆的生活状况,并希望齐白石能够让姚石倩从中撮合,代求王缵绪将自己调离重庆,或是跟随姚石倩工作。齐白石因而在邓平山返回重庆前向姚石倩再寄一信,说明用意,表示“弟有高迁时,能可带去尤妙”,并向他赠送帐额、毛笔、颜料等画材答谢[23],他还细心嘱咐姚石倩要提醒外孙在重庆务必节省开销,以便“稍有积蓄为幸”[24]。

二、“横寇磨人,合当一死”:抗战前后齐白石在北京的心绪起伏

齐白石在与姚石倩的往来书信中,多次自觉不自觉地表露出对于20世纪30年代后国内政局与百姓安危的观察与感受,字里行间无不展现出一位普通老人对于国势维艰、居无所安的心绪所忧与无奈惆怅。早在1909年结束“五出五归”壮游,安居茹家冲寄萍堂时,齐白石的人生愿望还是期待过着置地盖房、买山造田的恬淡生活。黎锦熙就曾直言:“大约清末民初数年间,是白石乡居清适,一生最乐的时期。他那时也实有‘终焉’之志”[25]。因此,连1911年辛亥革命后清廷覆灭、民国建立的改朝换代,似乎都没有给偏居湖湘小山村的他和周遭,带来多么大的冲击与震动,他的自述、年谱等公共领域文字中也鲜有对这一影响20世纪中国历史进程大事的评论与回忆。而自从1917年后,因护国战争南北军阀混战湖南之故,齐白石的平静生活才终于被打破,尤其是在1919年定居北京之后,齐白石在作客他乡,疲于逃命之际,已经再也不能像在湖南乡居期间那般“躲进小楼成一统,管他冬夏与春秋”了[26]。实际上,齐白石正开始以一个出身寒微的历史亲历者身份,对于20世纪上半叶中国现代社会转型进程中的共和初创、帝制复辟、政治角逐、遗老情结、国家离乱、民族危亡等诸多纷纭复杂的世情世相,都作出了自己层层细微多样的深入思考,绝不局限在一个传统中国画家书画治印的关注视野,表现出一种冷静深邃、深忧国运的历史长程眼光,为后人留下了一份来自平民视角,颇为鲜活难得的20世纪中国社会史材料。反过来,那些在被时代漩涡裹挟之下的困顿、挣扎、情爱与新生交织缠绕,都融入进齐白石的艺术表达之中,为他的绘画与诗文提供了诸多艰深刻骨、丰富细腻的表现题材与情感体验,使其创作面貌大为增益,眼界思路更加开阔,对包括“衰年变法”在内的艺术变革产生了潜移默化的结构性影响。

齐白石《萍翁重游北京及归后诗文草》(1917-1918年) 北京画院藏

而在齐白石与姚石倩频繁通信的30年代,身处北京的他始终对国内时局风向的变化抱有强烈关注与密切观察。1930年5月,齐白石在北京就亲历了蒋介石、阎锡山、冯玉祥三方混战的中原大战,这一战事以当年9月张学良派东北军入关干涉调停,接防北京,并于半月之内控制整个平津地区而告终[27]。1930年9月23日,就在东北军旅长董英斌部进入北京接管的当天,齐白石因四川人田伯施转托姚石倩求购山水册页一事,向弟子寄去一封书信。信中齐白石向姚石倩描述了自己每日卖画刻印“劳苦五六”的繁忙情景,并在信件结尾特意写道:“旧京又换地主,今日尚且平安,往后未可知也,一笑”[28],这恰可与当日北京城内混乱的政局变动相吻合,那句看似无奈自嘲的“一笑”背后,暗含的正是一位68岁老人对于世事变化的怅然嗟叹与别样心绪。

1931年“九一八”事变爆发后,此前占领东北的关外日军开始不断向关内进逼,东北军节节撤退,随着包括锦州在内的热河大部的沦陷,日军势力逐步扩张到了长城一线,华北局势告危,北京、上海等地的反日运动也日渐高涨,齐白石此时面对“世变致极”、家门不保的现状,只得深居简出,“窃恐市乱,有剥啄叩吾门者,不识其声,闭门拒之”[29]。而这一时期王缵绪则开始通过姚石倩的关系,多次邀请避居家中的他前往四川游历鬻画,而齐白石却对政局极为忧虑,担忧平津局势的恶化会影响他在北京的家庭生活。1931年夏天,齐白石长子齐良元夫妇和长女齐菊如三人自湘潭家中北上前来北京侍奉父亲,秋季齐良元夫妇又因家事返回湖南,此后齐良元连续三年与父亲相约再次北上却未能成行,齐白石便因这一时期北京家中无人照看为由,连续致信姚石倩多封,屡次婉拒和推迟了王缵绪的邀约,将自己不能立即动身前往四川的缘由,归因于“中国与外交未清,吾出矣,恐北平不安”,但同时他也宽慰姚石倩道:“此时之中华,无安静地。北平暂安,患难亦有天命,弟勿耿耿于怀”[30]。随后王缵绪为表示邀请之诚意,又不断从衣食起居、润金钱财等各方面对齐白石予以馈赠和照顾,甚至在1931年底特意赠送一名十多岁的婢女寿华前往齐家为其服侍生活。王缵绪的多次示好表现,让齐白石对动身四川之行一事左右为难,他在1932年1月给姚石倩的信中失望地表示:“蜀游之兴败矣,不与王君言及,恐生厌闻”[31]。在4、5月间的另一封信中则推辞道:“吾决欲于王君一相识,只是南方家人来函,暂无人来京。吾出矣,或京津有乱事,待中日交涉清再说。拙妾幼子不免离散,吾在渝亦难安也”[32]。当年8月前后,齐白石特作山水力作《山水十二屏》寄赠王缵绪,以表达这一时期王氏对其关照的感谢。

1933年因关外日军再次逼近华北,平津局势进一步紧张,3月后日军开始沿长城一线对中国军队发动进攻,北京局势日益告急,“人心很感恐慌”[33]。5月31日,南京国民政府与日本关东军签订了丧权辱国的《塘沽停战协定》,实际上承认了日军占领东北和热河的事实,为日本进一步发动全面侵华战争埋下了伏笔,平津两地也由此成为了中日交锋的最前沿。当年年末,姚石倩又致函老师,表达自己希望再次赴北京游历学习的计划,但此时受时局影响的齐白石却不免落寞无助,他在回信中向弟子发出了“此时之京华,殊非昔比”的唏嘘,但同时表示对于身处“寂寞之地”,从事“寂寞之道”的自己来说,却依旧会是“决计不移”,“欣然作画,听天不移”[34],表现出动乱之际对于艺术理想和个人生活的一份坚定与淡然。

齐白石 寂寞之道

杂石 2.9cm×2.8cm×3.2cm 无年款

北京画院藏

此后,随着财大气粗的王缵绪不断向他汇款高额润金和路费,齐白石在1936年年初终于明确松口道:“谚云:话说三次惹人嫌。余之约来渝,足说过三百次矣。俟夏秋之间(交秋之时),若大儿能来平,余决来渝也”[35],正式开始了四川之行的准备。4月28日晚,齐白石携侧室胡宝珠、五女齐良芷、六子齐良年一行,乘火车沿平汉铁路启程南下,经汉口转搭轮船前往四川。在四川期间,齐白石寻亲访旧、祭拜先人、游观赏景、酬应鬻画、举办讲演、接受专访,结识了诸多蜀中名士,收入了一批川籍弟子,留下了丰富的书画金石力作,可谓收获颇丰。而在寓居成都时,齐白石仍然密切关注着华北局势的发展,8月2日他在接受成都《新新新闻》记者专访时,坚定地强调“气节两字,是人生首应留神之事”,并发誓“想到山河零落,受侮日深,愿争一口气,不作画与仇敌”[36],其坚定的民族气节与人格操守,由此确也可见一斑。就在四川之行结束一年之后,北京故都便告城破,度过九年沦陷生活的齐白石,也的确是“柴门常闭院生苔”[37]、“寿高不死羞为贼”[38],这无疑为他毕生所留神的“气节”之事,作了一个绝佳的人生注脚。

1936年8月2日齐白石在成都接受《新新新闻》专访报道

(系该报16篇系列报道之一)

四川大学图书馆古籍部晚清民国报刊库藏

2014年3月笔者拍摄

1936年8月25日清晨,齐白石一行在王缵绪、余中英、姚石倩等十余人的送行下离开成都,9月5日回到了北京家中,而就在齐白石一家离开成都的前一天晚上,成都城内爆发了民众反抗日本擅自在成都设立领事馆的反日爱国运动“蓉案”,事后导致了中日两国之间严重的外交纠纷,中日矛盾开始进一步激化[39]。这一事件自然也引起了刚刚回到北京的齐白石的震动,在9月21日致函姚石倩表达对弟子在成都照料的感谢信中,便不无担心地关切道:“无论老年人答与不答,只要知弟平安(平安函不用答可矣)。成都治乱,已免悬悬”[40],表现出对学生个人安危的挂念,那师生之间的一份殷殷垂念与脉脉温情,以至让老师发出了“归后之魂梦,犹在竹叶巷也”的喟叹[41]。在10月18日、10月26日的两封信中,他又主动劝说姚石倩迁来北京避居:“弟可脱离少城来故都客居否?此地远胜成都耳”[42],“能来北平长住否?余甚念之,愿弟长有报告也”[43]。

而自1937年8月北京城彻底沦陷之后,齐白石也不得不辞去教职,闭门家居,与远在川渝大后方的姚石倩彻底失去了联系。直到1946年1月间,“得见升平”的齐白石才再次收到了学生的来信问候。在当年2月6日写给姚石倩的回信中,笔下难掩劫后余生的激动之情。他感慨两人“喜怒哀乐,俱如目见。可哭者,感予亦欲哭;可笑者,感予亦欲笑”,可谓“同病相怜”。在历数自己八年的故都沦陷生活遭际之后,齐白石向学生坦言,在那个“劳倦难堪”、“横寇磨人”的苦难岁月中,老身衰颓的他也曾想过“合当一死”,了却凡尘,却又不得不“三思父母遗体”,无奈放弃了轻生的念头,“转哭作强笑”,而沦陷期间继室胡宝珠的撒手人寰,又让时年84岁的齐白石不由感到身旁无人的落寞与寂寥,故而慨叹“不能再续冤家”[44],折射出极为鲜活的思想纠葛与情感挣扎。

三、“闻骂之者甚众”:1946年齐白石一场失败的重庆画展

在1946年2月齐白石于抗战胜利后写给姚石倩的两封信中,他还向学生抱怨“去年(乙酉)冬,因不觉卖画,失败,可见后纸,不一一”,这无意透露了1945年(阴历乙酉年)年末至1946年年初齐白石在重庆一场失败的画展[45]。1945年8月抗战结束之初,一位由重庆飞赴北京沦陷区负责战后接收事务的湖南籍国军军官“某甲”,曾极力拉拢齐白石,声称其画在重庆售价甚高,颇受追捧,进而向齐白石恳求道:“我有重庆友人,求我带画多幅,以供同好”,齐白石奈何不得,便将自己“强凑”的二十幅三尺画作和十开册页交予此人。谁料当此人返抵重庆后,又因公务所致,再次折回北京,故而“未及分应画事”,并将这批画作匆忙转交给此时尚在重庆担任中国美术学院院长的徐悲鸿,齐白石事后在信中向姚石倩称“徐君不知某甲欲分应何人,只好为予展览”。

1946年1月初,徐悲鸿和时任国民政府监察委员的沈尹默,在重庆两路口的国民党社会服务处为齐白石举办了这场个人画展。1月9日,徐、沈二人在重庆的国民党中央军事委员会机关报《和平日报》上联名刊发了《齐白石画展》的启事:“白石先生以嵌崎磊落之才从事绘事,今年八十五岁矣。丹青岁寿,同其永年。北平陷敌八载,未尝作一画,治一印,力拒敌伪教授之聘,高风亮节,诚足为儒林先光。胜利以还,画兴勃发,近以杰作数十帧送渝展出,邦人君子景慕先生绝诣,得此机缘,以资观赏,信乎所谓眼福不浅者,谨为缀言以介。日期:元月七日至十日。地点:两路口社会服务处”[46]。启事中称齐白石“胜利以还,画兴勃发,近以杰作数十帧送渝展出”,应可与信中所称的湖南籍国军军官“某甲”索画之事相照应。

据笔者依目前所见史料推断,“某甲”似为时任国军第九十二军政治部主任的湖南人侯吉晖(1911-1956)。1945年10月,国军第九十二军移驻北京,负责包括北京城在内的第十一战区日军受降与接收工作,军长侯镜如(1902-1994)同时兼任北平警备司令,是此时城市的绝对掌门人。在北京光复后不久,侯镜如军中的政治部主任侯吉晖便和侯镜如的中校秘书吕宜园(1907-2001)、军政治部副主任余倜、时任九十二军《扫荡简报》总编的齐白石女婿易恕孜(1923-2004)等人一道前往齐家探望。在抗战刚刚胜利,政权易手,城市秩序尚且动荡之际,家大业大的齐白石自然深知与此时接管北京的九十二军高层,尤其是与其中的湖南同乡疏通关系的重要性,他的同乡们也的确常常能在关键时刻向他施以援手。这一次,齐白石请求侯吉晖以接收大员的身份,帮助自己解决沦陷期间与敌伪人员在北京西城的房产产权纠纷,以及子女、弟子的工作问题[47]。对此,这几位湘潭同乡均“表示竭力设法”,随后,执掌一方大权的侯吉晖、余倜果然将西城房屋产权收归齐家,又安排齐白石四子齐良迟、五子齐良已两人分任九十二军政治部科员、政治队队员,齐白石弟子娄师白任政治部第二科科员,齐白石故友黎锦熙的儿子黎哲闳任校级科员(此人在抗战期间曾任伪北平大学副教授,因而在抗战胜利后希望借加入国军的机会洗清身份),齐良迟的姨妹纪玉良任部队司书,从事文书工作。

国民党第九十二军军长、北平警备司令侯镜如(1902-1994)

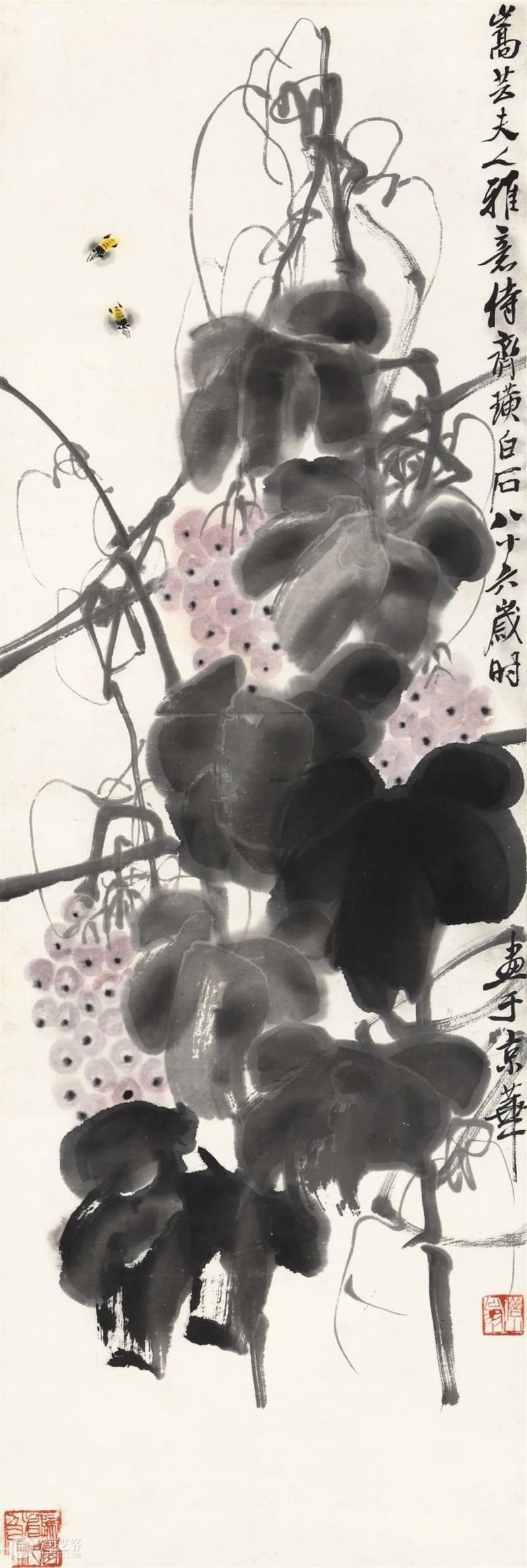

需求解决之后,早已深谙与民国政坛军界人士应酬之道的齐白石,也多次以金石书画或宴请邀席的形式,向包括侯镜如在内的九十二军高层予以交换和感谢,如1946年中就为侯镜如作花卉立轴《大富贵亦寿考》[48],为侯镜如的湖南平江籍夫人李嵩芸作立轴《葡萄蜜蜂图》[49],甚至还颇为“主动默契”地很快将自幼喜爱书画的侯镜如的秘书、与侯早年同为河南中州大学同学好友的吕宜园收为弟子,并表示连拜师礼都不必举行[50]。此后,得到北京城实权在手的九十二军照拂有加的齐白石,生活状况和卖画销路可谓陡然好转,弟子吕宜园更成为了齐白石、侯镜如与接管北京的国民党军政高官圈子之间的联系人之一。吕宜园自称“此后,我成了齐家的常客,一些军政巨公们常给侯军长写信要齐老的画,都是着我办理,并且都是随去随画。按齐老的润格是每方尺法币6万元,我都是照数付给,从不短少分文,前后大概买了20幅;当然,钱都是向军需处领取的”[51]。齐白石这种一贯以画界名流身份与政界官场往来逢源,以达到自己实际目的的应酬交际方式显然并非个例,与抗战前他在以王缵绪为中心,以姚石倩等弟子为中介的四川军政高层圈子中的酬酢周旋简直毫无二致[52]。

侯镜如的中校秘书、齐白石在北京光复后所收弟子

河南商丘人吕宜园(1907-2001)

1946年齐白石赠送给侯镜如夫人、湖南平江人李嵩芸的

《葡萄蜜蜂图》 立轴 纸本设色 尺寸不详 李嵩芸自藏

据余倜回忆,1945年12月间,九十二军政治部的几个湖南同乡合订酒席一桌,祝贺齐白石85岁(实为82岁)寿辰,此时政治部主任侯吉晖正在重庆开会,而“齐老托侯吉晖带来些画在重庆开画展” [53],这正可与齐白石写给姚石倩的信中声称“某甲”“带画多幅,以供同好”的时间节点相吻合。然而,这次画展虽然是抗战胜利后齐白石作品在国统区大后方较早的一次公开亮相,不料最终却招致了重庆舆论界的负面评价,“闻骂之者甚众,如是失败”,这自然在当时公开的新闻报道中无处寻觅。而齐白石在写给姚石倩的信中则主动道出了真相,坦言他交给军官“某甲”的画作“乃凑合之物,未能尽工”,并无奈评价此人“无益反有损”。于是,无法仅就区区此事就与九十二军方面翻脸的齐白石,只能寄望于在重庆的姚石倩一旦遇到批评此次画展者时,一定要将事件的缘由真相详细告知,以此为他申辩,可见齐白石在自身声名与现实生存之间的两难抉择与进退维谷。

总而言之,一场本意甚好,却在多道经手人的自作主张下屡屡出错,亦并非齐白石有意为之的重庆画展,可以说给刚刚亲历抗战胜利,卖画重回正轨,“眼前又见太平来”的他,开了一个大大的玩笑,而他又有苦不能明言,令人不禁感叹历史细节的吊诡与无常。通过对这样一起齐白石与彼时北京国民党军界高层酬应往来的个案梳理,显然有助于我们进一步理解其有别于古代文人画家的身份认同、处事原则、交际风格,及其对“应酬”性质书画交易流转方式的认知心理,体现出一位现代艺术家对于自身公众形象的有意管理与强烈珍视。

四、余论——“人的消失”:艺术社会史视角下的“日常生活”研究反思

借助信札这一极为个人化的信息沟通与人际往来方式,我们得以在文本的表层叙述之下,重返齐白石师生交往的历史现场之中,不啻是一部中国现代艺术家的日常生活史。在师生之间的书面交流中,老师和学生要说什么,不说什么,能说什么,不能说什么,亦都值得反复揣摩玩味,这形成了一种既非公开而精心的言说塑造,又非私密而体己的个人写作与表达方式,而其背后皆反映出20世纪上半叶中国多元复杂的政治环境、动荡时局、文化氛围对齐白石艺术心态和创作经验的共同影响与形塑,体现出20世纪中国艺术家中少有的能够将庶民视角与文人理想上下勾连、交融合一的鲜明色彩。美国艺术社会史家托马斯·克洛(Thomas Crow)曾在评价18世纪法国画家华托(Jean-Antoine Watteau)、格勒兹(Jean-Baptiste Greuze)、大卫(Jacques-Louis David)三人与彼时巴黎公共文化生活之间的关系时指出,艺术家的绘画成就很大程度上是“图像和(政治、文化等)社会实践之间不断的意义交流”的结果[54]。新文化史家杨念群则引入美国社会学家罗伯特·默顿(R.K.Merton)的“中层理论”概念,批评当前中国史研究中对“日常生活状态下人的踪迹”的忽视,进而“人变成了冷冰冰的趋势与规律的符号表征”[55]。因此,对齐白石与姚石倩师生往来书信的钩沉与细读,我们得以将历史拉回到以人物为主体、主线的叙事,在一定程度上弥补了齐白石生活真貌的缺位,使得一个具有独立艺术人格、复杂性情与身份认同的“职业艺术家齐白石”形象呼之欲出,正如郎绍君所言:“他(齐白石)是位有血有肉、有七情六欲、家庭烦恼和伟大追求的平凡又杰出的人。不肯或不能面对他这个复杂真实的人,就无法理解他的艺术”[56]。

1951年4月齐白石与姚石倩(左一)、张冠英夫妇在北京合影

与此同时,我们还需要关注作为“日常生活文字”的书信史料能否言情?如何言情?所言何情?这些情感表达的维度与容量,又与齐白石的诗文作品有所不同。可见,任何建立在单一史料类型基础之上的静态叙述与历史解释,似乎都难以切实勾画出人物的完整全貌。法国思想家列斐伏尔(Henri Lefebvre)强调:“重新建立某个时代情感生活的目标确是极具魅力,但同时也很艰难。然而,我们别无选择,历史学者无权对此视而不见”[57]。20世纪30年代以来,随着西欧“社会科学史学化”浪潮的出现,法国“年鉴史学”(École des Annales)系统提出和论述了日常生活与社会环境一体两面与双向形塑的互动关系。年鉴派创始人马克•布洛赫(Marc Bloch)提出:“人是父亲的儿子,但更是时代的儿子”,第三代代表人物雅克·勒高夫(Jacques Le Goff)则更进一步申说:“人既是自己这个时代的儿子,也是父亲那个时代的儿子”[58]。在此基础之上,“个人仅仅存在于纷繁复杂的社会关系网中,而这种纷繁复杂同时也为个人的发展提供了天地。只有了解社会,才能观察一个个人如何确立他的社会地位并生活在社会之中”[59]。

笔者认为,艺术家无疑也是社会环境的产物,个人与社会不可分离。未来我们更需要进一步重返齐白石等20世纪中国艺坛大师们的心灵深处,立足“日常生活”冰山下或急或缓,却斑斓多彩的情感波动,窥探个体生命的心迹转变与思想世界,将这些微观的个体人物与宏观的时代风貌加以联系,由个案考察发展至群像书写,正所谓“知人论世、论世知人;人能弘道、道亦弘人”,从而在中国近现代艺术史研究中,形成一种基于“艺术社会史”视角的思考理路与研究范式,重新激活旧有图像与文献材料,超越“题无剩义”的沉滞状态,展现出20世纪中国现代艺术与社会运动、文化思潮、精英思想、民众生活等方面交融勾连的鲜明特点,扩展许多开阔丰富的研究视野与思考空间,重构一幅较为完整、动态、宏大的近代中国文化与艺术发展转型的历史图景。

(作者系中国社会科学院近代史研究所助理研究员、博士后、清华大学博士)

(文章选自《齐白石研究》(第十辑))

--------------

注释:

[1]齐白石:《萧斋闲坐,因留霞老人赠诗,次其韵》,收入北京画院:《人生若寄:北京画院藏齐白石手稿•诗稿》(上),广西美术出版社,2013,第73-74页。

[2]参见韦昊昱:《齐白石<濒翁手札>研究(上)》,《齐白石研究》第3辑,广西美术出版社,2015,第161-182页、韦昊昱:《齐白石<濒翁手札>研究(下)》,《齐白石研究》第4辑,广西美术出版社,2016,第43-65页。

[3]1933年齐白石在为姚石倩出版的《渴斋印集》所题序言中称:“门人姚石倩前丁巳年始从予游”,见齐白石:《齐白石论艺》,上海书画出版社,2012,第188页。姚石倩早年活动详见《姚宜孔小传》《润格》,上海书画会:《神州吉光集》第8集,1925,第5-6页;《北川县志》卷九“北川官师表”,民国二十一年(1932)石印本;《姚石倩书画展》,《新新新闻》1940年10月25日,第7版;高甜心:《蜀中印人记•姚石倩》,《申报》1946年10月4日,第11版《春秋》副刊。

[4]北京画院:《人生若寄:北京画院藏齐白石手稿•日记》(上),广西美术出版社,2013,第192页。

[5]目前已知1919年9、10月间齐白石与同在北京的姚石倩的第一次通信便条,即为齐白石托姚石倩代书隶体祝寿诗文,以相赠友人一事,收入北京画院:《人生若寄:北京画院藏齐白石手稿•信札及其它》,广西美术出版社,2013,第15页。

[6](梁)刘勰著、郭晋稀注译:《文心雕龙•书记》,岳麓书社,2004,第233页。

[7]同注[5],第46页。

[8]齐白石:《白石杂作》,收入北京画院:《人生若寄:北京画院藏齐白石手稿•日记》(下),广西美术出版社,2013,第277页。

[9]齐白石:《丙辰四月十一日,闻南北军约战于湘潭,有友人避兵来借山,偶观<借山图>及诸题词,因怀唐叟传杜》组诗之一,收入郎绍君、郭天民:《齐白石全集》第10卷《诗文》第1部分“齐白石诗词联语”,湖南美术出版社,1996,第4页。

[10]齐白石:《白石诗草自序(草稿)》,收入北京画院:《人生若寄:北京画院藏齐白石手稿•诗稿》(下),广西美术出版社,2013,第496页。

[11]齐白石:《兵后杂感》,同注[1],第141页。

[12]齐白石:《京师杂感》(十一首组诗之五),同注[1],第143页。

[13]杨度:《题齐山人<借山图>》,收入《杨度集》第2册,湖南人民出版社,2008,第619页。

[14]齐白石:《白石诗草自序(草稿)》,同注[10],第496页。

[15]齐白石口述、张次溪笔录:《白石老人自述》,广西美术出版社,2014,第113页。

[16]同注[15],第119页。

[17]齐白石:《戊辰秋贞儿来京省余,述故乡事,即作画幅一,题句以记之》,同注[9],第59页。

[18]齐白石:《祭妻弟陈春华文》,收入郎绍君、郭天民:《齐白石全集》第10卷《诗文》第2部分“齐白石文钞”,湖南美术出版社,1996,第75页。

[19]齐白石:《三月初四日夜梦到家》,同注[10],第331页。

[20]朱悟园:《齐白石山人南归序》,同注[4],第197页。

[21]齐白石在1924年至1925年间,为自己16年前所画旧作题写跋语时,曾回顾道:“余年五十四,画名不出长沙。因丁巳乡乱,余避居京华,始得中外皆知”,同注[10],第302页。

[22]同注[5],第55页。

[23]同注[5],第72-73页。

[24]同注[5],第75页。

[25]胡适、黎锦熙、邓广铭:《齐白石年谱》,商务印书馆,1949,第22页。

[26]鲁迅:《自嘲》,收入《鲁迅散文·诗全编》,安徽人民出版社,2006,第172页。

[27]有关中原大战时张学良调停各方、东北军占领北京,导致北京政局变动的过程,详见李新、韩信夫、姜克夫:《中华民国史大事记》第五卷(1928-1930),中华书局,2011,第3676-3679页。

[28]同注[5],第23页。

[29]齐白石:《癸酉秋自记印草》,收入齐良迟:《齐白石文集》,商务印书馆,2005,第155页。

[30]同注[5],第24-25页。

[31]同注[5],第49页。

[32]同注[5],第37页。

[33]同注[15],第156页。

[34]同注[5],第58-59页。

[35]同注[5],第70页。

[36]《白石山翁口中的成都之夏》,《新新新闻本市增刊》1936年8月2日,第1版。

[37]同注[9],第75页。

[38]齐白石:《答家乡故人》,同注[9],第58-59页。

[39]关于“蓉案”一事始末详见肖康志、陈励冰:《成都“大川饭店事件”纪实》,成都市政协文史学习委员会:《成都文史资料选编•抗日战争卷》(上),四川人民出版社,2007,第3-15页;四川省地方志编纂委员会:《四川省志•外事志》,巴蜀书社,2001,第483-484页。

[40]同注[5],第80页。

[41]“竹叶巷”是这一时期姚石倩在成都的住处,齐白石在信中代指成都。

[42]同注[5],第81页。

[43]同注[5],第83页。

[44]同注[5],第86页。

[45]同注[5],第86页、第88-89页。

[46]徐悲鸿、沈尹默:《齐白石画展》,《和平日报》1946年1月9日。

[47]余倜晚年回忆齐白石主要请求解决两件事,“一为齐在抗战前,曾于北平西城买了两三幢旧式小平房,日军侵陷北平时被敌伪人员占用,迄未收回产权。二为请我们介绍几个亲友参加第九十二军政治部工作”,见余倜:《我所知道的齐白石二三事》,中国人民政治协商会议河南省委员会文史资料委员会:《河南文史资料》第41辑,内部发行,1992,第228页。

[48]1946年齐白石为侯镜如作《大富贵亦寿考》,立轴、纸本、设色,尺寸不详,题跋云:“大富贵亦寿考。镜如先生之雅,丙戌八十六岁之齐璜制”,钤印“白石”、“悔乌堂”、“湘潭人也”、“人长寿”,新加坡秋斋藏。

[49]1946年齐白石为侯镜如的湖南平江籍夫人李嵩芸作《葡萄蜜蜂图》,立轴、纸本、设色,尺寸不详,题跋云:“嵩芸夫人雅意。侍齐璜白石八十六岁时画于京华”,钤印“借山翁”、“归梦看池鱼”,李嵩芸自藏。齐白石在名字署款前特意加一“侍”字,其彼时的恭谨谦卑姿态,于此可见一斑。

[50]吕宜园晚年在回忆自己拜师齐白石的缘起细节时,则并未道明当时齐白石积极主动收他为徒的现实目的,他称在两人相识之初,齐白石曾作有一首七律,表达自己对亲历抗战胜利,北京光复的喜悦之情,诗云:“蓬门长闭院生苔,多谢诸君慰老怀。高士虑危宜学佛,将官识字本多才。受降旗上日无色,贺喜樽前鼓似雷。莫道年高无好处,眼前又见太平来”。吕宜园读到后和诗一首,诗中最后两句自称“若许樽前称弟子,不辞旦暮叩门来”。齐白石立刻心知其意,颇为默契地主动表示可以马上收他为徒,且不必拘泥于什么拜师仪式,见吕宜园:《我与齐白石的一段交往》,中国人民政治协商会议河南省委员会文史资料研究委员会:《河南文史资料》第29辑,内部发行,1989,第7-8页。

[51]同注[50],第3页。

[52]在北京城光复之初,社会秩序一片混乱,物价飞涨,通货膨胀,当时的齐白石确实和接管城市的国民党军政官员多有交际,借以解决自家的生活问题,如李宗仁在晚年的口述自传中,就曾回忆自己在抗战胜利后担任国民党军事委员会北平行营主任期间,齐白石因“无法买到米、煤而来看我。我无善策可想,只得在行营人员配额中酌量拨出一些米、煤奉送给他。白石先生居然认为我能‘礼贤下士’而万分钦佩,特地绘了一寿桃横幅,亲自送来,以为我夫妇寿。这幅杰作现在还悬在我客室之内”,见李宗仁口述、唐德刚撰写:《李宗仁回忆录》,广西人民出版社,1988,第605页。

[53]同注[47],第230页。

[54](美)托马斯·克洛(Thomas Crow)著、刘超、毛秋月译:《18世纪巴黎的画家与公共生活》,江苏凤凰美术出版社,2021,第436页。

[55]杨念群:《中层理论——东西方思想会通下的中国史研究》,江西教育出版社,2001,第5页。

[56]郎绍君:《齐白石研究》,人民美术出版社,2014,第8页。

[57](意)P.史华罗(Paolo Santangelo)著,庄国土、丁隽译:《明清文学作品中的情感、心境词语研究》,中国大百科全书出版社,2000,“前言”第1页。

[58](法)雅克•勒高夫(Jacques Le Goff)著、许明龙译:《圣路易》“引言”,商务印书馆,2017,第16页。

[59]同注[58],第13页。

编辑 | 高磊

图文版权所有,如需转载,务必注明出处!

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享