MOA对谈回顾 | Vol.6 最后的消息:韩家泉 x 王凯梅

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

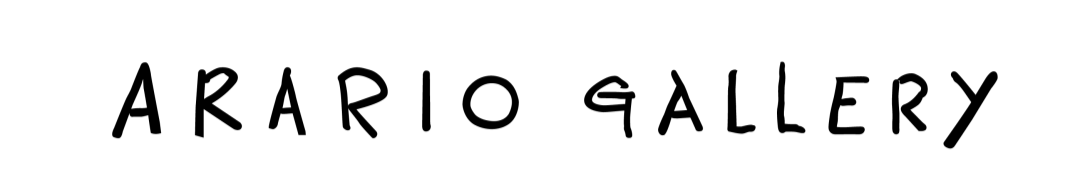

阿拉里奥画廊于2月19日(周六)推出了“MEET ARARIO ARTISTS”艺术家对谈第六期——「最后的消息:韩家泉 x 王凯梅」,阿拉里奥代理艺术家韩家泉与独立策展人王凯梅进行了对话与交流。两位嘉宾深入探究了韩家泉的创作意图及其绘画语言,与观者分享其最新创作的同时,就艺术家创作时的心态及工作日常的变化展开对话。

“最后的消息:韩家泉 x 王凯梅”对谈现场,阿拉里奥画廊上海空间,2023

很高兴能够有这样一个下午,和大家一起分享艺术,简单介绍一下韩家泉韩老师,生于70年代中国舟山群岛上的岱山小岛,这些时间、地点的背景信息非常重要,因为对于艺术家来说,来自于何处对于他之后的创作会有直接或潜在的关联。三年前,我给韩老师策划了一个展览,展览的名字取自于一部电影《长夜将尽》。从那时起,我就观察到,在韩家泉的绘画当中存在很多能和电影语言相互匹配的画面。韩老师这次的个人绘画项目的题目是「最后的消息」,那我们就从这里谈起,来听听韩老师这次项目的初衷。去年一整年,我感觉自己好像特别需要一个答案,我想大家可能都会有这样的一个感受。在每一阶段、每一时期,都需要一个事情结束以后的答案,我们期待这个答案是好消息,但恰恰每次都会让你失望,这个消息永远在拖延,永远不确定,永远在猜忌,永远处在一个怀疑或者担心的过程中。包括我这个展览的题目也是最后才确定下来的。确实因为疫情,大家或多或少会处于一种焦虑的情绪中,作为一个艺术家、一个画家,在这样的情况下,你是怎么通过绘画来消解你的情绪的?去年那段时间,有大量的图像和文字涌入我的眼睛和脑海中,我觉得有些时候客观的图像已经难以说明我想表达的东西了。我以前的绘画和客观对象很紧密,我的画面始终围绕客观对象展开,但是去年有些时候我甚至会出现一些幻觉。对面这面墙上的作品,我把它认知为像走进电影镜头的切面一样,我们知道电影有长镜头、中镜头、近景,所以如果用看待电影镜头的这种目光去看待这些作品的话,就仿佛是导演先把整个景致放在一个全景当中,然后是一个中景推出主人公,最后用近景呈现细节,比如《浪花》系列的这种细节感。

韩家泉个展“最后的消息”展览现场,阿拉里奥画廊上海空间,2023 ⓒ Artist and ARARIO GALLERY

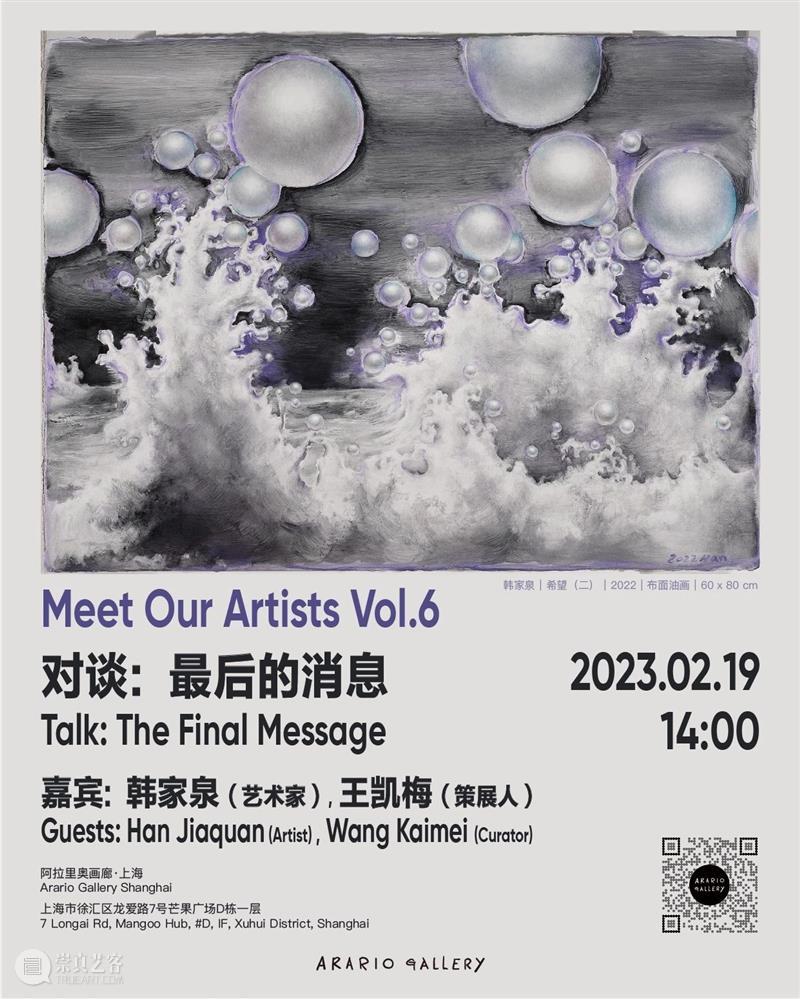

这个系列主要是去年六月份画的,我总想着给自己一个奖励,因为那段时间脑子里有太多对抗或者消极的东西,我想用这种超现实的方式、或者有装饰性的、有视觉质感的语言,给自己一个希望。这几张画比较真实地反映了这个状态。比如说左边第二幅作品,对于我们大多数人来说,观看的第一个体验可能看到的是颜色,幽蓝色围绕着它中心的那种棕色,既平静又有些伤感,它不是一个快乐的颜色,不是让你看到就兴奋,而是一种怀旧或者说一种郁闷的情感,前面又有两只海螺,这也是和你自己身份想关的,你来自这个地方。就这个画面,我们可以来聊聊绘画本身。在画这幅画的那个阶段,我就在想,一个平静的生活,或者说是一个比较让人安心、待得住的状态是什么样子的。小时候住外婆家,渔村晚上大概六七点钟以后就没人了,大喇叭会放一些昆剧,或者越剧,尤其是有风的日子,外面的声音会从我的窗台传进来,感觉像说话一样,会引发许多想象力。我还会让我的舅舅、舅妈讲以前的传说,那个状态感觉又丰富又安心,还有一些期待,这幅画的名字就叫《传说》。 韩家泉,“传说”,2022,布面油画,40 x 30 cm

韩家泉,“传说”,2022,布面油画,40 x 30 cm

HAN Jiaquan, Legend, 2022, Oil on canvas, 40 x 30 cm ⓒ Artist and ARARIO GALLERY

所以这幅作品来自于记忆,是一种安全感,也是神秘的,和传说有关的。这也能够回答艺术家们是怎么凭空想象出这些图案的。对我来说,从原图像到创作的图像之间有一个距离,这个距离其实就是艺术语言填充的内容,你的风格就是在这个距离里产生的,和原图像的差距有多大,你想填充的内容就有多大。你在画面中创造的情境,不仅和画面本身有关,同时也和你的画法有关系。绘画包括两个方面,一是它所形成的图像,二是如何把思想表达出来。看你画面中的笔触,想到的第一个词就是“温柔”,类似于和皮肤接触的那种温柔的感觉,仿佛有东西轻轻得浮在你的身体上。创造的画面和我的审美相符,对我来说,我喜欢那些很华丽的、妖娆的、热闹的,同时把很落寞、很悲观,很丧的东西相结合,有一些矛盾。这些在画面中都体现出来了。韩家泉个展“最后的消息”展览现场,阿拉里奥画廊上海空间,2023 ⓒ Artist and ARARIO GALLERY有些作品都特别妖娆,你也会在绘画中特别强调它的边缘,每个东西好像不可琢磨,但又用一个边缘概括住了,好像自带一种光晕似的,这个从技法上您是怎么做到的?我压缩了许多中间的层次,把中间层次压缩到边上,因为在绘画中,中间色调也好,中间的黑白层次也好,它是最容易抒情,最有情怀的一方面,我尽量把它压缩,把反差拉大。

“最后的消息:韩家泉 x 王凯梅”对谈现场,阿拉里奥画廊上海空间,2023您自己本身是艺术家,同时也在大学做艺术教育,您怎么看现在年轻一代的创作?年轻的艺术家在画画的时候,现在大家能看到很多关于数字引擎下的绘画,这些绘画应该算是一种技术升级,但其实从根本上说,它和每个时代的绘画具有一个趋同性,比如说古典主义的情怀,许多典型的数字引擎下的绘画,它的图像输出是古典主义,它跟以前的古罗马或者说希腊,他的古典的情怀是一样的。古典情怀其实很大程度上指的是对一种偶像的崇拜,但在描绘这些东西的时候,我们的感知并没有跟着技术同步发展,不管是两千年前的罗马人,还是现在,我们的视觉感知能力本身并没有进化。对,扩容很少,我们的体验扩容很少,因为人类的进化很慢,所以我们在应用技术产品时,需要配备很多设备。

“最后的消息:韩家泉 x 王凯梅”对谈现场,阿拉里奥画廊上海空间,2023从绘画类型来看,如果是按具象和抽象来进行描述的话,您一直在画具象形态的东西,你是否可以从图像的生成,或者具象对你的吸引力来谈一谈?

我给自己的定位是“意识流”,我在措辞时是很谨慎的,以前可能会说超现实主义,但这么说就好像给自己的画贴上了某种标签,我觉得用“意识流”来形容更加开放一些。我希望我的画面中有一种意识流的感觉,一种非常偶得的东西。

意识流是一个文学的词,通常代表人在现在,突然回到过去。按图像来说,是一种植入,在文学作品中,它带有一种混沌、线索、推进的感觉;在图像中,我把它理解为一种植入,植入一个片段,植入一个扭曲的形,植入想象的形,错位或者叠加以后,创造一个新的形状。关于艺术家 | ABOUT THE ARTIST

韩家泉,1972 年出生于中国浙江舟山,1998 年毕业于中国美术学院油画系,目前任教于东华大学。韩家泉的作品一直保持着跟客观世界的对话,用画面陈诉着对事物的感受和观点。其作品曾于多家重要机构展出,包括“上海迷宫”,出入画廊,宁波,2022;“长日将尽”,那画廊 ,南京, 2021;”红”,油罐艺术中心,上海,2021;“小满”,166艺术空间,上海,2021;“双重曝光”,莫邸画廊,上海,2021;“似水流年”,SNAP艺术中心,上海,2019;个人项目“地下”,阿拉里奥美术馆,塔洞影院馆,韩国,2018 ;“摆设” , 阿拉里奥画廊上海,2018,“亚洲之声”,阿拉里奥画廊上海,2017;“重置已知”,Mao空间,上海,2016;“我们”,chi K11美术馆,上海,2016等。

关于对谈人 | ABOUT THE HOST

毕业于北京师范大学,拥有苏富比艺术学院当代艺术硕士学位,长期居住瑞典,从事写作、翻译和文化交流工作。2015年她同电影策展人李姗姗共同创办极地光影电影节,以独特的视角将世界上北方特殊地理的影像作品带入中国,在国内数十个城市放映。并为北极特罗姆瑟电影节策划“另一种北方”中国电影单元。她是国内外一些重要艺术杂志的特约撰稿人,当代艺术评论人,独立策展人。2017年为上海民生现代美术馆策划以气候变化为主题的瑞典艺术家展览《天气大战》。凯梅的策展研究关注当代社会的文化现象,地理政治和环境变迁通过以影像为媒介的当代艺术的多种表达,现居上海和斯德哥尔摩。

-END-

阿拉里奥画廊自1989年创立至今,分别于韩国天安、首尔和上海拥有其支点画廊。在过去的三十年间,阿拉里奥画廊始终致力于关注与推广亚洲与国际艺术家,丰富其艺术家名单,并长期培养支持年轻艺术家。其代理的五十余位艺术家来自韩、日、中、印和东南亚地区各国,涵盖自20世纪70年代至今的实验艺术先锋,创作门类包括视觉艺术、绘画、雕塑、影像以及装置等众多艺术类别,突出展现亚洲地区令人瞩目的社会历史文化。自2005年入驻北京798艺术区起,阿拉里奥通过展示亚洲地区极具代表性的优秀艺术家,迅速成为中国当代艺术发展的重要枢纽。2014年8月,上海徐家汇衡山坊馆正式开馆,2017年7月迁址上海西岸,与来自中国和海外的艺术家一道为中国艺术舞台的多元性注入活力,继续作为中国当代艺术的先驱力量而存在。2022年,由日本艺术家名和晃平及其SANDWICH工作室倾力打造的上海新空间落址西岸国际传媒港,集当代先锋艺术、国际限量艺术衍生品、收藏级家具设计、潮流时装快闪与精品咖啡品牌为一体,致力于打造一个当代都市长效生活方式的策展式艺术商业复合空间。

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

韩家泉,“传说”,2022,布面油画,40 x 30 cm

韩家泉,“传说”,2022,布面油画,40 x 30 cm

分享

分享