西泠两甲子,湖山同春风。自1904年至2023年,西泠印社在赓续中华优秀传统文化的路程上,一直勉力前行。“路虽远,行则将至;事虽难,做则必成”,百廿年来,西泠印社业已成为“名家之社”“天下之社”“博雅之社”。回首一路辛劳,“艰难困苦,玉汝于成”,一代又一代西泠人,付出了属于自己的努力;展望前景宏图,“千里之行,始于足下”,新一代西泠人,必将秉持初心、勇毅前行。

于此重要历史节点,西泠印社官方微信公众号特辟“社史鸿雪”栏目,精选一百二十年间社史大事分期推出,鉴往知来、砺行致远,以致敬前贤、勖勉后学,志印社同心、献礼华诞。

38

隐闲楼建成,吴昌硕为文记之

行书,分二石。石二十五行,行字不等。记后附捐资题名又一石,楷书四十八行,为捐助书画题名。

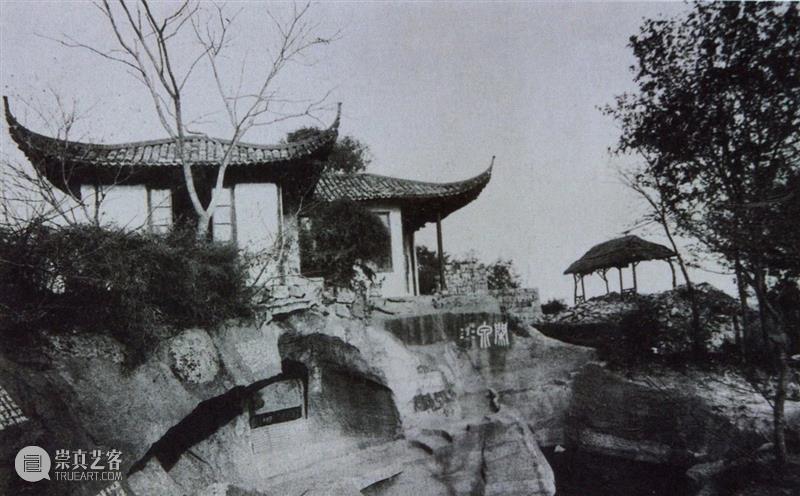

题襟馆。题襟馆在四照阁东北,印社最高处,一名隐闲楼,1915年落成。馆内墙上嵌有丁敬《砚林诗墨》真迹石等。

39

建剔藓亭,取昌黎《石鼓歌》之义

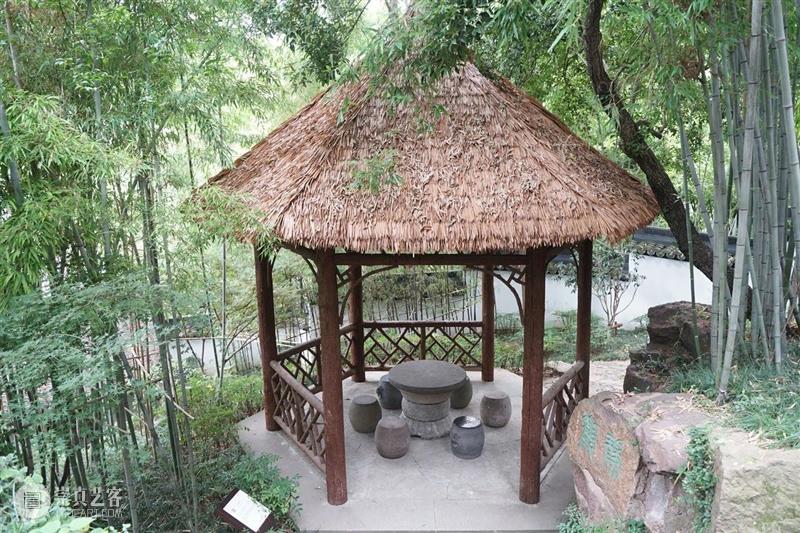

剔藓亭,在四照阁西。岁乙卯,郡人朱用宾撰记。

(《西泠印社志稿》卷一)

40

吴隐建遁庵、味印亭,凿潜泉,崖壁上作吴隐像

岁乙卯秋,山阴吴隐得地构屋,名曰遯盦,崇祀其先德泰伯仲雍季札者,而以地及屋全部属之本社。事详丁仁《观乐楼记》。辛酉,吴善庆撰《崇祀泰伯记》,勒于石。

(《西泠印社志稿》卷一)

吴隐于印社迤西隙地得虚堂数楹,祀吴之先世泰伯仲雍季札于其中,名日遯盦。复因山泉,铲石抔土,导为一渠,涿而为池,是为潜泉。又筑味印亭于遯盦前。

《西泠印社志稿》卷三)

遯盦。遯盦在阿弥陀经幢右侧。1915年于印社迤西地上建。

“岁乙卯秋,山阴吴隐得地构屋,名日遯盦。”又在遯盦前建味印亭,今圮。

(《西泠印社九十年》139页)

潜泉在遯盦后峭壁下。岁乙卯,吴隐命工凿之,得泉,名之日潜。因为文记之,勒于岩壁。泉水清冽,内生淡水母,为世界稀见之生物。

(《西泠印社志稿》卷一)

潜泉。潜泉在印社西、遯盦后峭壁下,1915年开凿。

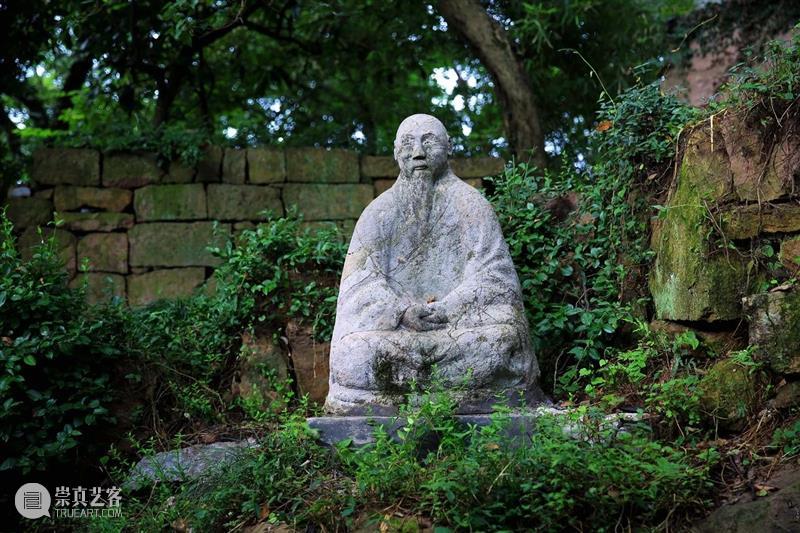

吴石潜造像

像高置潜泉坡上,无题识。

(《西泠印社志稿》卷五)

吴石潜像 乙卯夏

石高二尺七寸,广一尺二寸。王震画像并竹杯。

(《西泠印社志稿》卷五)

吴隐石像

41

叶铭、丁仁、王褆编成《西泠印社志》初稿,丁立中撰《仰贤亭记》

西泠印社创始人叶一舟、丁辅之、王维季曾于1915年共同编写过一部《西泠印社志》,分建置、掌故、人物、艺文、规则、藏弃、志余等八卷,佐卿汪承启序。但此志成书后未及印行,便告散佚。1957年,由王福庵主持,秦康祥、孙智敏等编辑印行的《西泠印社志稿》一书中曾提及此事:“原夫社志工作,叶、丁两君,早有同心,且已成编,今已湮没,不可得见。”“叶舟丈曾有社志之辑,即讯叶舟后人,遗稿沓不可得,因不胜唏嘘。稿既成,亟谋写印,或不至如叶舟之原稿倏然散失也。”近日杭人藏书家陶承杏先生见告,其家“辉运楼”藏有湮没已久的此《西泠印社志》。据陶先生言,此《志》解放前他得自杭州青年路昭生旧书店。昭生家住涌金门直街,与叶为铭先生为近邻,过从密迩,私交甚笃,此志当是昭生从叶家获得。陶先生素有搜书钞写之嗜好。得书后,便亲笔照原志清写一本备存,并于1965年请印社社员朱醉竹先生朱笔勘校、作序、署签,线装成册,计124页,6万余字。不久,“文革”开始,《西泠印社志》原稿本、清写本均被查抄。粉碎“四人帮”后,清写本失而复得,原稿本则不可复见。

42

南社与印社雅集

经过李(叔同)与丁(辅之)相互促进,南社部分社友于1915年5月参加了西泠印社雅集活动。这是南社、印社两大学术团体的一次盛会。他们相互交流,切磋琢磨,情绪高涨。对这次雅集起促进作用的是李权同;又因李叔同自幼喜爱金石篆刻,14岁时即研究《说文解字》,古籀碑碣,21岁时曾印行《李庐印谱》一书。志同道合,遂加入西泠印社。

(《西泠情愫》19页)

供稿:西泠印社社委会宣传信息处

编辑:许齐、陈榕

推荐阅读

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享