ArtAlpha

Interview

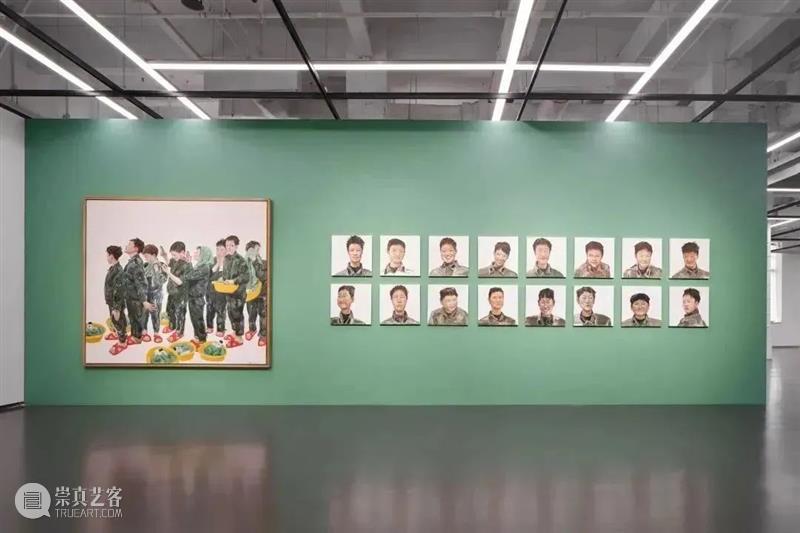

罗敏个展《灯火阑珊处》 展览现场

艺术家 罗敏

罗敏的工作室

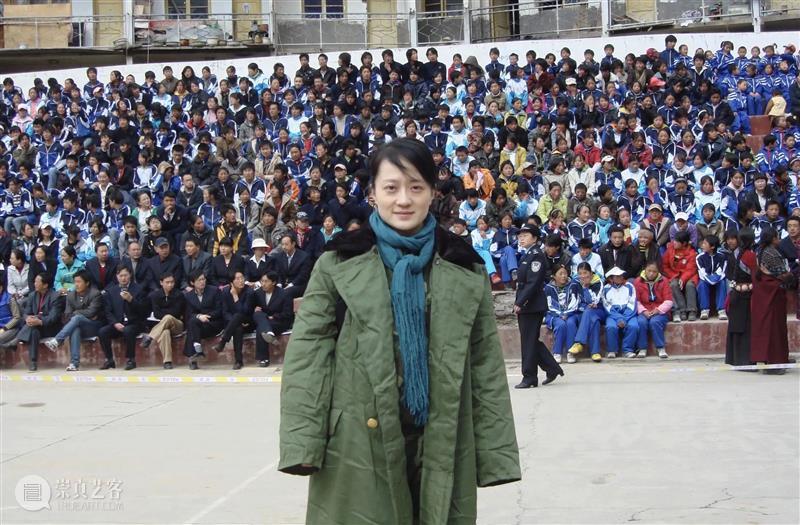

在部队工作期间的罗敏

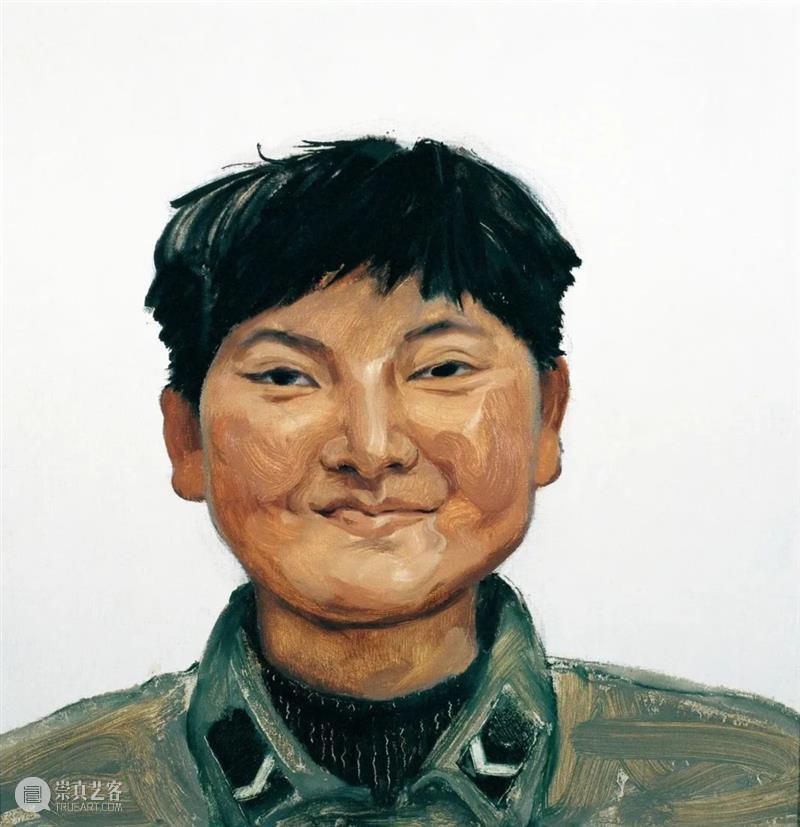

罗敏,女兵肖像No.7,布面油画,50x50cm,2011

结束了在部队的工作后,她凭借优异的绘画能力考入北京画院,从成都搬到北京,开始新的工作和生活。

罗敏终于可以全身心投入到热爱的绘画中去,除了画画也开始游走于世界各地,看更多的艺术作品。

“这个时期虽然走出去更多,看的更多,但是画画的时候依然是跟随自己的内心。”环境的变化也让罗敏不再继续此前的“女兵”系列。

“此前画了一段时间‘游泳’,是陪儿子训练游泳时的图像,也画过一阵工作室的盆景。到北京以后,这两个图像不知不觉的开始结合在画面中。”

罗敏工作室中的花草

罗敏,初夏,布面油画,120x150cm,2020

罗敏,花鸟图 no.1,布面油画,80×200 cm, 2017

画画时的罗敏

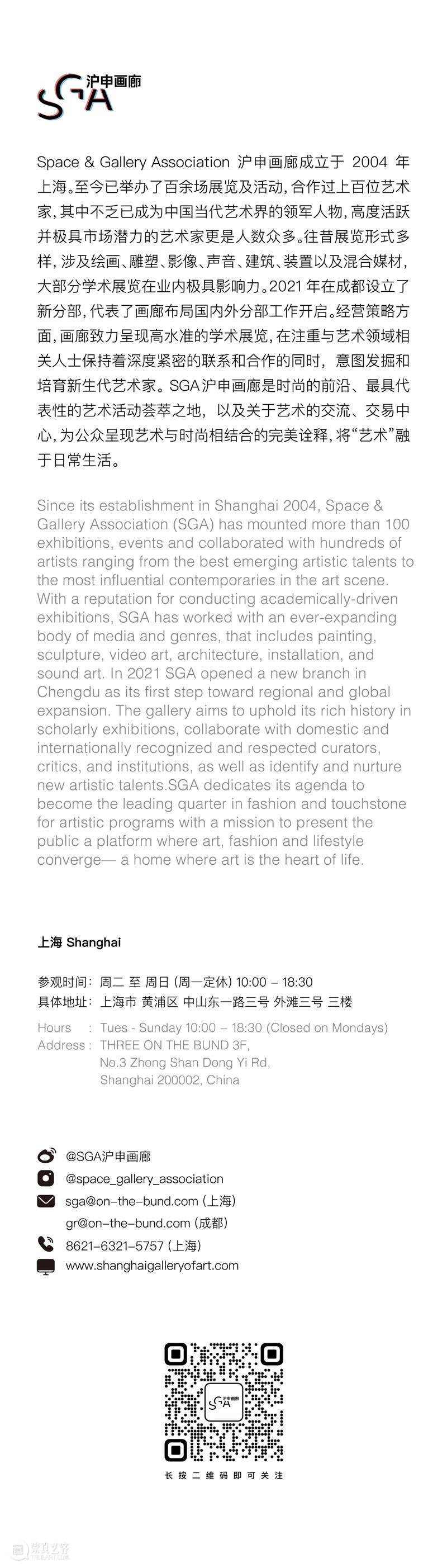

灯火阑珊处(细节4)邓丽君

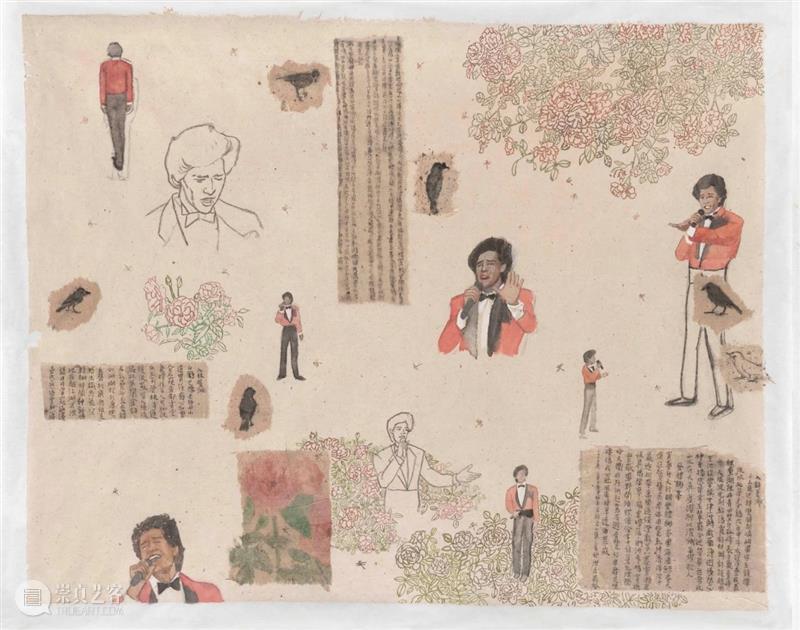

灯火阑珊处(细节6)卡彭特乐队

罗敏2022年在纽约

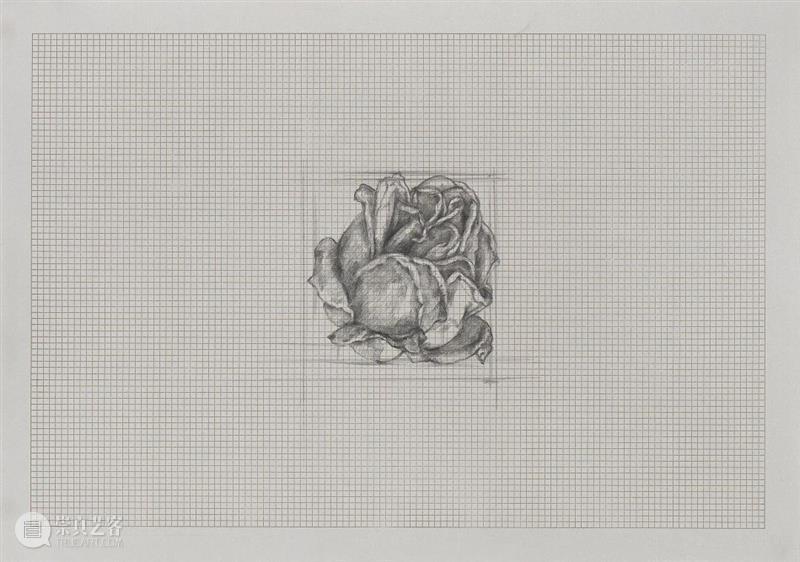

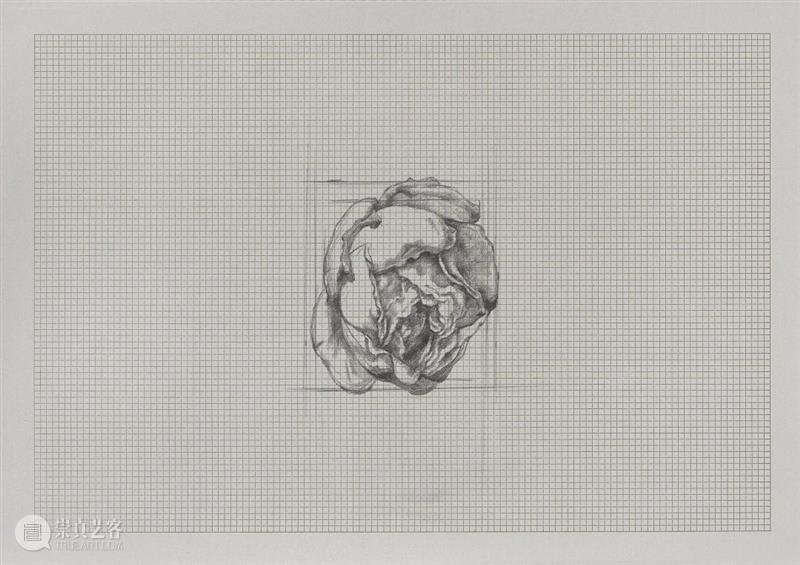

罗敏,27记,纸本铅笔,18.5x27cmx27,2022

罗敏,27记(局部),纸本铅笔,18.5x27cm,2022

不为功利的画画

ArtAlpha:能谈谈您学画的经历吗?

罗敏:我学画画的年龄比较早,受到一些家庭的熏陶。父亲最早是在一个丝绸厂做图案设计,图案设计大多都是花卉,他因此认识很多花卉的名称,我们每次到公园他都会讲各种各样的花。

记得十二、三岁时,我总是临摹他放在家里的资料,我画过很多花卉的白描,这对我后来画“花间集”以及使用线的手法,有一定的影响。

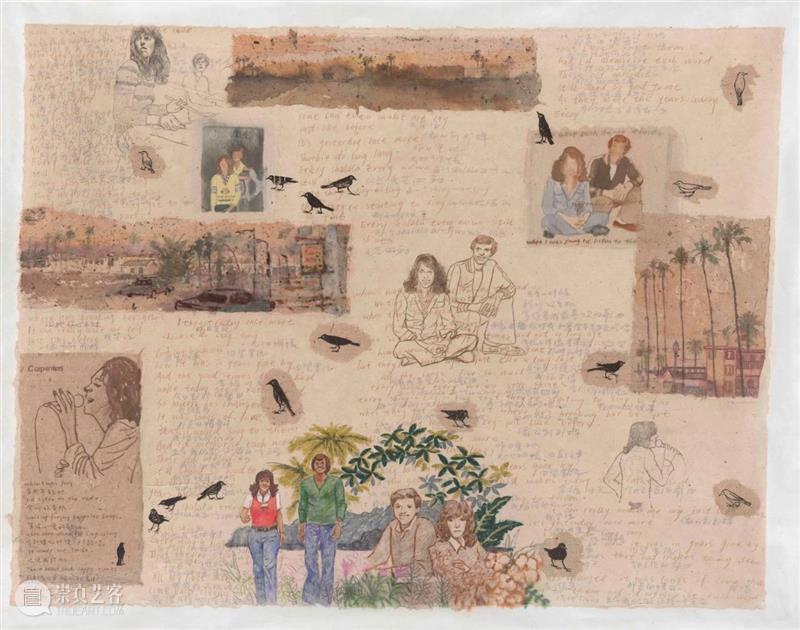

母亲早年是在一家国营照相馆工作,那时的技术和现在不一样,彩色照片是需要把黑白的照片涂上油彩。

我那会儿总见到各种人物的照片,家庭照片也比普通人家多,父母在高兴的时候,还在家里自己冲洗照片,对我和妹妹来说那就像过节一样,黑夜里暗红的小屋、水盆里慢慢清晰的影子,以及夹在绳子上晃晃悠悠的照片,现在都是挥之不去的记忆。

所以现在看我画的“游春记”,里面有很多关于照片的记忆。

罗敏,游春记之二(局部)

ArtAlpha:您的父母并不是直接教您画画,更多的是耳濡目染?

罗敏:是这样,他们并没有直接告诉我怎么画画,只是给我一个自然而然的环境,而且他们也不是走的专业路线,所以给我的艺术滋养更多是来自于民间的、生活的。

ArtAlpha:记得您是后来上了解放军艺术学院?

罗敏:高中我读的一个艺术中专,然后大学是在西南师范大学,再到解放军艺术学院读研究生。

和很多的艺术家相比,我这条路不算是一个常规的学画经历。大学毕业后,我在军队文工团做过很长一段时间舞台设计,再继续读的研究生。

ArtAlpha:这和当代艺术圈其实是有距离的,或者说是两个世界。

罗敏:当时在部队工作时,其实我一直坚持画画,但得到的同行外界信息很少。

画“女兵”之前画过几年的“石榴”,当时非常迷恋所谓古典油画的多次罩染方法。

现在回望这些历程,我觉得反而是一个非常好的滋养,因为我画画相对比较自由,没有任何包袱。

ArtAlpha:没有流派和市场的包袱?

罗敏:那时部队外发生什么,我知道的不多,画画纯属个人兴趣,想画什么画什么。

我来自四川,当时也隐约知道有“川帮”或者别的流派,但是我确实没有身在其中,并不觉得和自己有什么联系,或者我要去哪里找一种画画的归属感。

ArtAlpha:画女兵最吸引您的是什么?

罗敏:我是非常有激情去画的,因为自己当时也是一名女兵。

和很多男性艺术家不同,他们笔下的女兵形象都接近于一种舞台化的形象。但真正生活中那些刚刚进进军营的女兵,不是那种状态,是一种更鲜活、更自然的状态,所以我是想去表达这样一种我观察到的真实的画面。

罗敏,女兵肖像No.1,布面油画,50x50cm,2011

ArtAlpha:是,看您画的都是年轻女兵,画中并不是一种常见的舞台“摆拍”,而是洋溢着年轻人的自然气息。

罗敏:这些女兵大概十七八岁刚刚进军营,她们从一个宽松的童年到青春期再进入有约束的集体中,很快会转变成另外一种成熟的形象,这个过程在我眼中是一种青春的生机,有些时候有一点伤感,大概是青春一去不复返的伤感。

所以我极力在画中去捕捉她们自然和朴素的东西,我想那时候画的,其实和这些女孩的职业没有太大关系,更多的是一种人的普遍的东西——青春的转瞬即逝,只是我生活在部队里,青春恰恰就是这些年轻的“女兵” ,而军装,让我描述的那些灿烂的面孔给人更多想象空间。

ArtAlpha:这些画面是来自写生还是照片?

罗敏: 大多数是拍的照片,我都是和她们生活在一起,去观察她们,也做了大量的文字记录,还收藏了大量的新兵日记。

ArtAlpha:这个时期您的绘画方法主要来自学院的影响吧?

罗敏: 当时我是从四川到了北京去学习,受到院校的现实主义绘画和表现性绘画的影响。

我会很沉迷于一种技术去传达那种很鲜活的感觉,这些女兵,基本都是一气呵成,不会做反复的涂抹,就是纯粹的一次性。

ArtAlpha:是,看起来很洒脱。

罗敏:所以我留了大量的白,就是专注在这些人物形象上,那个瞬间。

罗敏个展《灯火阑珊处》 展览现场

不画女兵了

ArtAlpha:后来到2011年左右,“女兵”题材的创作似乎戛然而止了?

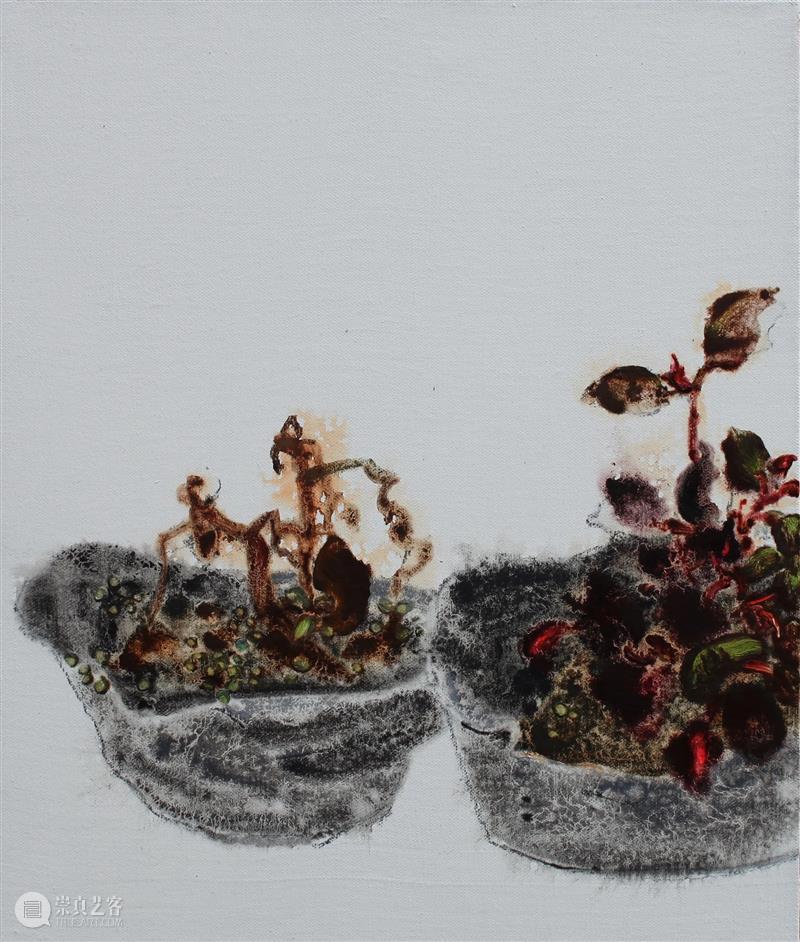

罗敏:画“女兵”的同时我开始画“游泳”的系列,就是画我儿子的一个系列,2010年回到成都,开始完全进入游泳和盆景系列。

“盆景”系列是我很重要的一个阶段,之后才引出的花间集、老照片、拼贴等等。

罗敏,盆·景 No.25,布面油画,40x30cm,2010

罗敏,盆·景 No.26,布面油画,40x30cm,2011

ArtAlpha:这其实是往回看了,回到儿时的一些记忆。

罗敏:是这样,特别是最近这些年,母亲身体不太好,我自己也成为母亲,有了当年父母的那种牵挂,于是儿时的记忆就会更多的涌现出来。

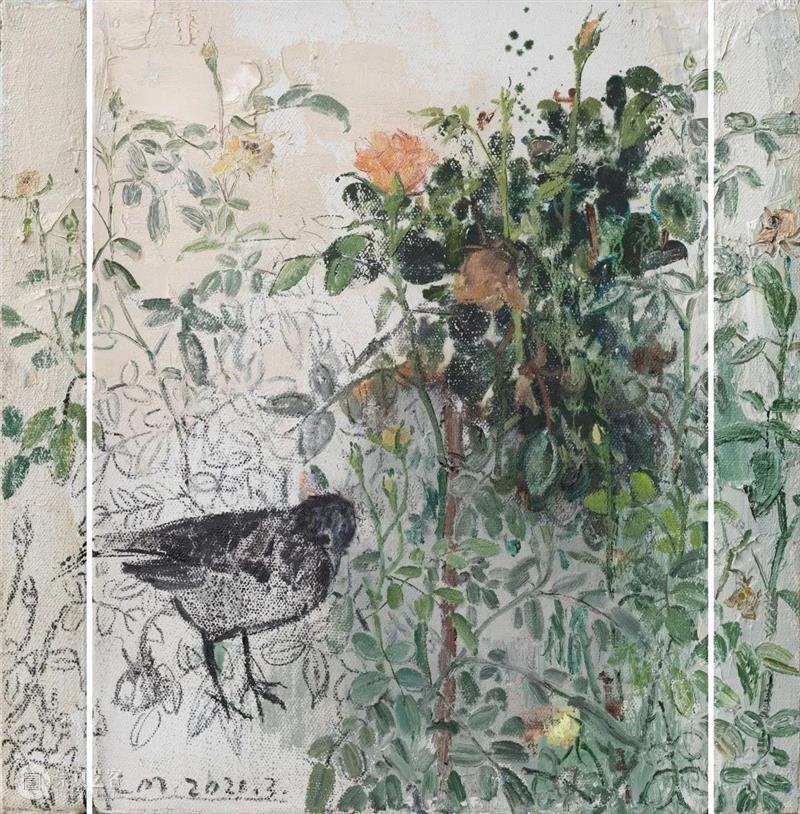

之前“游泳”的系列其实画的很纠结,可能当时也在找一个出路,想把人物和传统绘画里面的山水花鸟结合起来,偶尔也把人物去掉,只画物。

画物的时候我不喜欢去画一些所谓的风景画,更热衷于去传达一种细节,所以后来完全转为花草的原因,可能是因为我更迷恋一些细节的变化。

罗敏,花间集No.28,布面油画,40×30x4 cm,2021

罗敏,花间集No.29,布面油画,40x30cm,2021

ArtAlpha:新的系列是把之前那些具象的东西都消减了,等于抛弃了以前优势的那部分,您会有不舍吗?

罗敏:从画画的经历来说,我似乎都在有意或无意间的,在做一个破坏,在一种东西比较熟练以后,我就会开始警惕,怕落入俗套,变成油滑的方法论。

有时候朋友会跟我说,现在已经很精彩了,你就到此打住,永远这样画下去就挺好。

但是我自己这一关过不了,一到这样看起来“完美”的时候,就会提醒自己往前走,是时候构建一个新的面貌了。

ArtAlpha:这种打破到创立再到打破的周期一般多久?

罗敏:我没有去核算过这个时间,因为这是一个自然的过程,不是计划。

只是说当一个风格已经表达的比较充分的时候,我就会考虑下一个表达怎么开始。因为已经充分了,这件事想说的话也说完了,那就没必要继续了。

从心出发

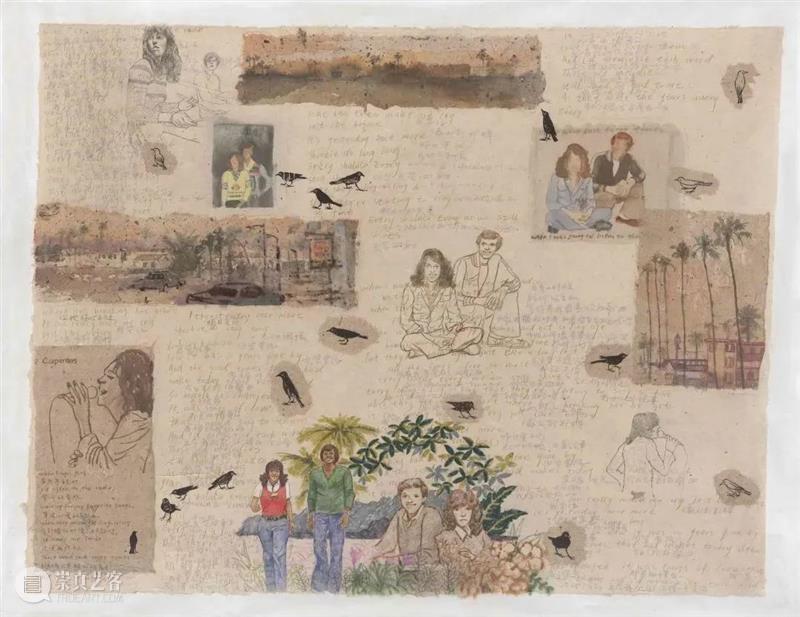

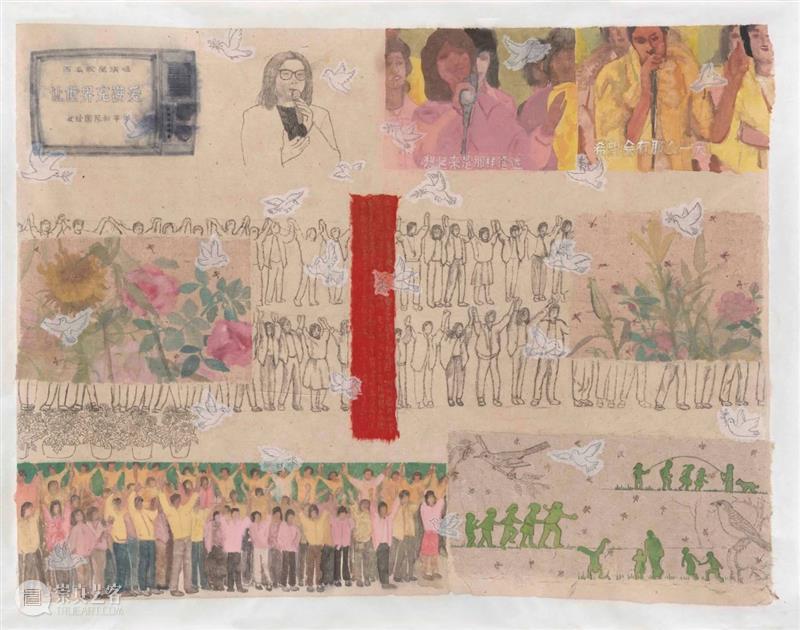

ArtAlpha:目前看您最近几年的创作,有两条线索,一条是绘画上的持续探索,另外是画面里的构图方法从此前表现性转为了“拼贴”叙事性,去年的作品《灯火阑珊处》尤为明显。

罗敏:之前《初夏》那些作品,当中融合的一些元素,主要是来自于一些日常观察和儿时回忆。

前两年疫情期间,内心好像有很多话要说,所以有了《灯火阑珊处》这件作品。

你说这条线索,我一方面很迷恋古典主义的某种精神,但是表达上又想要更加自由,所以既有“花卉”这样看似完整性的画面,也有《灯火阑珊处》那样“支离破碎”的画面。

花间集No.8,布面油画,40x30cm,2019

ArtAlpha:您的作品中时常会出现时间的标记,这是为什么?

罗敏:这是我在画画的那一个时间点。

因为每年会游走在几个地方,比如北京待一阵子,成都待一阵子,经常一张画并不是一次性完成,当我再一次面对的时候,可能时间已经过去很长了,所以我会画画的时候加上时间标记,好多这样的记录后面也会因为画面需求被覆盖。

ArtAlpha:这样反复覆盖,什么时候您觉得一张画算完成了?

罗敏:没有一个标准。比如我先前画人物的时候,一气呵成,而现在这个系列,很随机,有些时候我觉得永远都画不完,也有可能是画好了的部分又重新覆盖掉,或者画坏掉了,反复折腾。

罗敏,隐秘的时间和线索No.7,布面油画,40x40x8cm,2021

罗敏,繁花浅草图,布面综合材料,120 × 150 cm, 2022

ArtAlpha:感觉您的用色线条,有中国古代绘画的一些痕迹,是和您在画院里能看到古迹有关吗?

罗敏:我喜欢看古人的东西,我先生也是从事这个领域,所以我经常看也经常自己写,这多少都对创作有些影响。

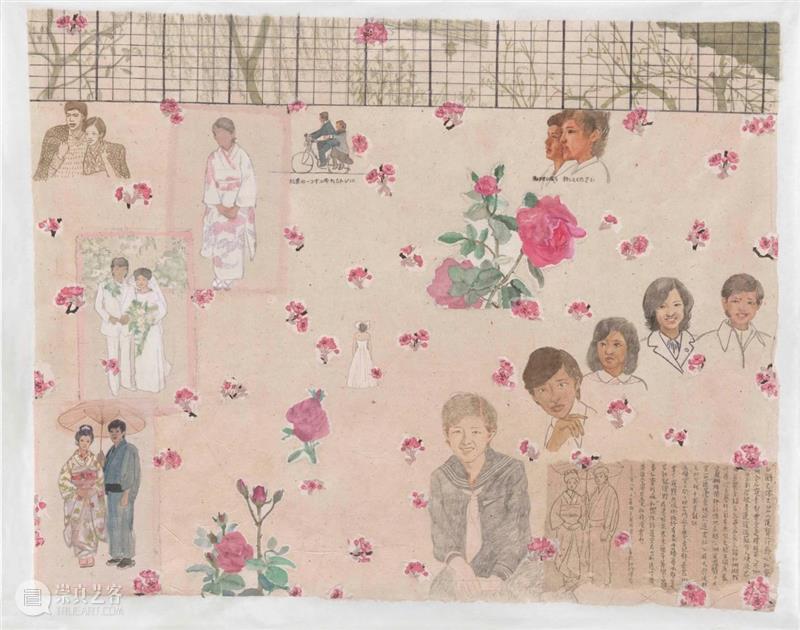

画“花间集”的时候,我当时正在抄写文徵明的小楷《落花诗》,有时候我会把抄写拼贴在作品里,所以原来的一批纸本作品就出现了《落花诗》里的一些句子。

最近我在抄写王宠的小楷,觉得他的字很符合现在的心境,更加放松。他的一个经典小楷内容《游包山集》,是他回忆与旧友郊游的心得。

我在创作《灯火阑珊处》时,突然觉得和《游包山集》有一种联系,就是记忆中的那些故事,成长的一些经历,一幕幕的浮现,我就像书法一样,直接放进去了,并置在一起。

ArtAlpha:《灯火阑珊处》里面这些人物,有当年的你们流行过的元素吧?

罗敏:我们成长中,信息开始涌入主要开始于80年代,崔健、山口百惠、卡朋特……当时这些信息给我们的冲击非常大,焕发出蓬勃的生机。

疫情期间,出不了门的时候,当时这些画面涌现,仿佛这些记忆变成了当下最需要的呐喊。

女性艺术家

仍处于某种包裹中

ArtAlpha:您现在每天画画的时间是怎么安排的?和工作生活怎么协调?

罗敏: 每天都是画画,固定四五个小时左右,在家里做饭收拾房间也是我的一个比较重要的事情,

总体是一个有规律,又放松的状态。创作对于我来说重要的是要保持一个这样的状态。

ArtAlpha:这两年全球艺术界都在热议女性话题,您作为艺术家,也是一位女性,母亲,这个话题您怎么看?

罗敏: 这一点上东西方是不同的,西方关于这种女性的这种讨论,是直接的显性的,问题很明确,诉求也很明确。

东方女性所面临的问题更隐形,比如说是一种历来已久的传统,或者价值观,某种观点是否合理让女性甚至毫无察觉。

所以中国的女性艺术家更多处于一种包裹自己的状态,有些固定俗成的观点会包裹着你,会被莫名的贴上某种标签。

所以女性仍然处于一个在你表达的时候,首先会想到他人怎么看待你,这会是一个困扰,也是现实存在的。

▲ THE END ▼

更多展览现场▼

关于艺术家▼

罗敏 Luo Min(生于1968年,中国四川泸州)毕业于西南师范大学、解放军艺术学院,获艺术硕士学位。现工作于北京。

主要个展包括:「灯火阑珊处」SGA沪申画廊,上海,中国,2022;「花间‧慢」北京画院美术馆,中国,2021;「观看」纽约时代画廊,美国,2020;「幸存的诗意」米格画廊,西班牙,2018;「它界之花」阿拉劳林罗宾松文化中心,西班牙,2017;「路过既成为风景–罗敏纸本」今日美术馆,中国,2013;等。 罗敏的作品是现实、记忆与符号的综合体。她采用传统却又富于创造性的绘画语言,通过文雅的题跋形式留住了时间的痕迹。家庭相册和童年记忆提供了作品的人物对象。在此基础上,以花和鸟作为视觉符号,以兼容中西的独特绘画语言。她善于发现事物特殊价值和意义的禀赋,以写实为基底,使画面中鲜活的形象具有观念的特指性而成为具有当代气息的独立存在。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享