借助意蕴丰厚、韵味隽永的古典诗词,来大力推广和弘扬中华优秀传统文化,近年来已经日渐成为许多人的共识。尤其是以“中国诗词大会”为代表的文化益智类电视节目,以其紧张激烈的竞赛环节、妙趣横生的互动点评以及炫目变幻的后期制作,更是让屏幕前诸多跃跃欲试的观众津津乐道。

然而正所谓“声一无听,物一无文”,同样类型的节目大量涌现,恐怕也不免令人日久生厌。除此之外,是否还能够另辟蹊径,努力摸索出更加丰富多元的形式,去引导需求层次各异的人们在古典诗词中沉潜涵咏,并进而接受传统文化的濡染熏陶呢?

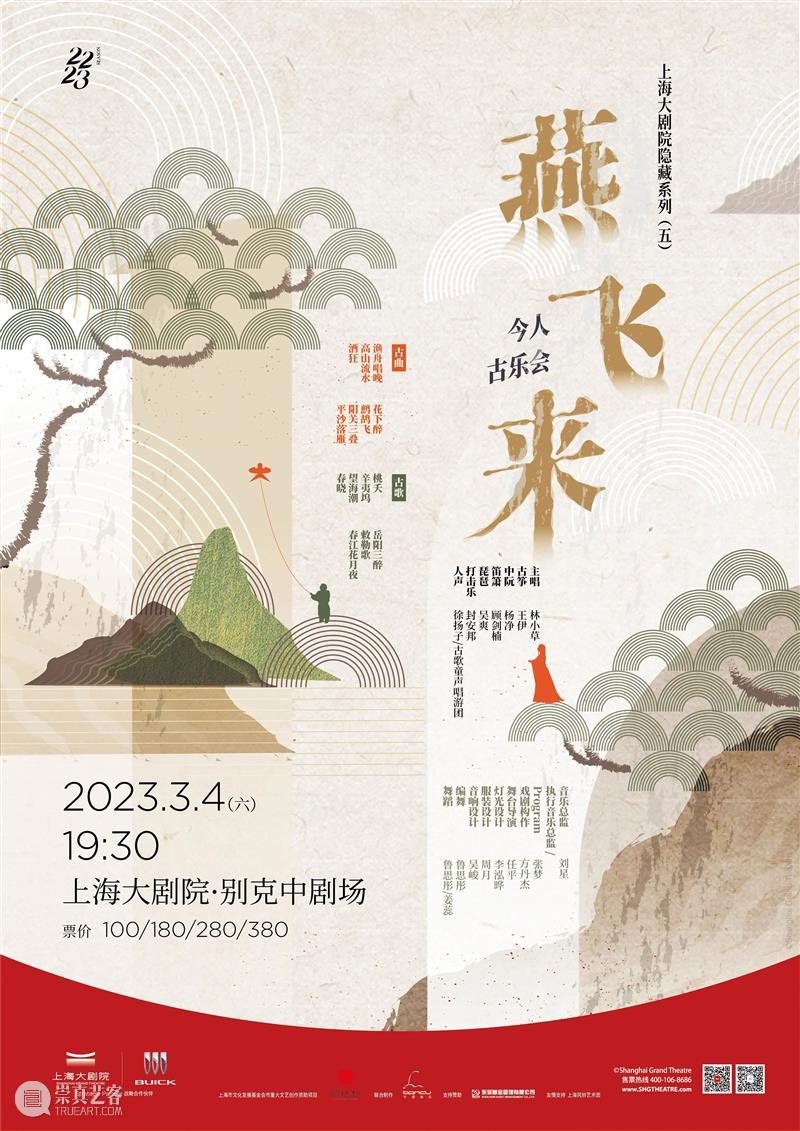

●近日在上海大剧院别克中剧场上演的“燕飞来·今人古乐会”,就尝试用古今交汇、诗乐相融的独特形式,为观众们呈现一场饶有异趣的视听飨宴。

2023

3.4

王伊 古筝连奏《渔舟唱晚》《高山流水》

杨净 中阮独奏《酒狂》《花下醉》

顾剑楠 箫独奏《阳关三叠》、笛独奏《鹧鸪飞》

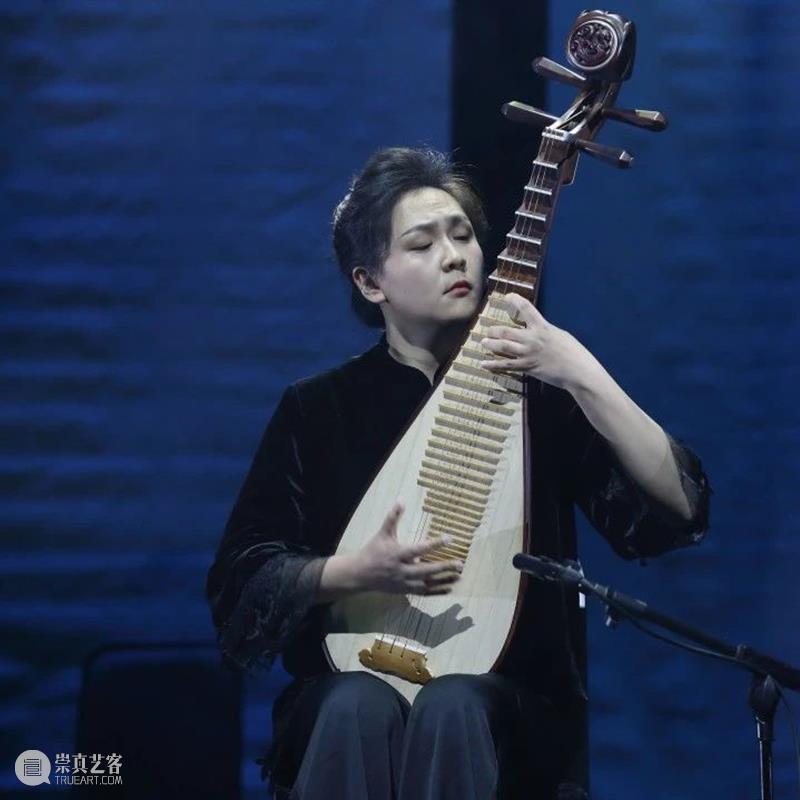

吴爽 琵琶独奏《平沙落雁》

整场演出根据节目内容的具体编排,颇具巧思地摹拟了词曲的结构形式,分为上、下两阕。

上阕“古曲”部分为各类民族器乐的轮番独奏,选择的曲目中既有流传已久、渊源有自的《渔舟唱晚》《高山流水》,也不乏经过今人改编润色的《酒狂》《阳关三叠》《平沙落雁》等,风格多样而张弛有度。

在多位术有专攻的演奏者的精心演绎下,各种乐器都能够淋漓尽致地展现出深具辨识度的音域和音色。古筝的深沉悠远、中阮的圆润柔和、洞箫的浑厚低徊、笛子的活泼明快和琵琶的清亮多变,可谓异彩纷呈而各擅胜场,令观众们得以摆脱日间的纷扰,沉浸其间而渐入佳境。

通过这番精心设计的铺垫和蓄势,随后便水到渠成地引出了下阕“古歌”部分的声乐表演。

起初各自为政的多种乐器至此融汇交织,齐心协力去映衬歌者的浅吟低唱。其中某些乐曲,如演唱唐人王维的《辛夷坞》时所采用的浙派古筝名曲《高山流水》,在上半部分“古曲”中已经出现过,配合人声后再度演绎,倒也便于观众做进一步的比较,以寻绎两者间的离合异同。而这样的编排也使得演出的前、后部分确实犹如词曲的上、下阕一样,有着此唱彼和的内在脉络。

主唱/ 林小草

古筝/ 王伊

中阮/ 杨净

笛&箫/ 顾剑楠

琵琶/ 吴爽

打击乐/ 封安邦

人声/ 徐扬子 古歌童声唱游团

舞蹈/ 鲁思彤 姜蕊

中国古典诗词原本就有入乐歌唱的悠久传统,《尚书·尧典》中“诗言志,歌永言,声依永,律和声”的记载,反映了早在先秦时期,诗、乐之间就已经形成了密不可分、相辅相成的关联。而后世于此相承不辍,所以在诗歌创作中才会有“乐府”“歌诗”“声诗”“曲子词”“倚声”等种种与音乐相关的名目。

只是随着时势迁变、曲谱散佚和创作递嬗,诗词与歌曲之间才逐渐脱节分离。究竟应该如何恢复这种“因声以度词,审调以节唱”(元稹《乐府古体序》)的乐歌传统,引领人们更充分地领略到古典诗词抑扬抗坠、一唱三叹的节奏韵律之美,当然是仁者见仁、智者见智的事情。

从清代开始,相继就有王善《治心斋琴学练要》、允禄《九宫大成南北词宫谱》、谢元淮《碎金词谱》等音乐著作收录过一些词调乐谱,实际上主要是参酌古琴曲或昆曲声腔来替代久已失传的词乐,不过在付诸应用时却很受欢迎而流传渐广。

这次演出的下半场特意命名为“古歌”,乍看之下略觉突兀费解,其实倒并不是师心自造而刻意比附,而是借鉴了前人这种采诗入乐、借曲套腔的特殊方式,在吟唱诗词时尽量采摭、依傍各种古已有之的乐曲,力求如实地再现其中的古调雅韵。

如在清人李芳园辑录的《南北派十三套大曲琵琶新谱》卷下收录过《浔阳琵琶》的工尺谱,此后历经数代乐师和专家的斟酌增删,最终定名为《春江花月夜》。以此来配合演唱初唐诗人张若虚的名作《春江花月夜》,毫无疑问是铢两悉称,并能取得相得益彰的效果。即便是这次演出时新编配的乐曲,也颇能契合原诗的气韵和意境。如在宋人郭茂倩所编《乐府诗集》卷八十六中有一首表现游牧生活的北朝乐府民歌《敕勒歌》,编曲者特意为其配置了蒙古族民歌《盘结起来的花翎》的曲调,就很能表现出粗犷豪迈、浑茫朴野的塞外风味。

“燕飞来·今人古乐会”演出现场

整场演出在不少环节上确实屡有新意,但也不可讳言,个别节目由于是首次公演,在演绎方式上或许还不无讨论商榷的余地。以最后压轴的《春江花月夜》为例,除了主唱者的女声独唱外,另外还配有童声合唱以及双人伴舞,而在编曲配器时又格外强调突出打击乐的声响效果。依照主创者的介绍,这些举措都是为了更好地表现“一种大结局大圆满之意味”。不过仔细体味原诗,其主旨其实是抒写独守空闺的思妇在夜阑人静时的哀怨悲愁与失落怅惘。历代学者评述此诗,认为其中寓有“抚时伤感之意”(吴烻《唐诗选胜直解》),称许其“写思妇怅望之情,曲折三致”(沈德潜《唐诗别裁集》),强调诗中包含了“一种少年时代的憧憬和悲伤”(李泽厚《美的历程》),无一例外都着眼于此。以此作为参照,在演出中所附加的各种安排,在喧腾热闹之余,恐怕就不免事与愿违。

如此求全责备,倒并不是想要抹煞创作团队为这次演出所耗费的大量时间和精力,而恰恰是在静心观赏之后,希望他们一方面能够精益求精,反复推敲琢磨,使这些已有的曲目日臻完善,另一方面还能再接再厉,不断探索发掘,创作出更多优秀的乐歌,使古典诗词得以重现声情并茂的独特魅力,而其所承载的中华优秀传统文化也可以由此历久而弥新。

✍ 作者杨焄,复旦大学中国古代文学研究中心、复旦大学中文系教授,本文系“燕飞来·今人古乐会”观后感,题目为编辑所加。

执编 Lotus | 演出摄影 齐琦 | 责编 Maurice

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享