遠‧逸_東方抽象與造境傳統

Transcendence from Afar-

Oriental Abstract Painting and the

Tradition of Creating Ekaggatā

大未來林舍畫廊於三月推出策展項目《遠・逸_東方抽象與造境傳統》,展出七位華人前輩藝術家吳大羽、李仲生、趙無極、朱德群、陳道明、夏陽、蕭勤。從延續東方藝術精神及審美意趣的角度上,回望前輩藝術家們的創作,將水墨山水傳統中對於「逸品」及「造境」的追求,視為一理解東方抽象繪畫精神的思考視角。

前言

長期以來在藝術史上東方的抽象繪畫,總是被歸類於對西方抽象繪畫的學習與仿效。然而,諸如吳大羽、李仲生乃至於更晚的五月、東方畫會的創作者們,持續地強調其創作意識中,形式表現與美學思考裡,東方思想的重要性,特別是對於老莊思想精神的追求,始終是其藝術意識中最為核心的部分,西方現代主義的繪畫形式蘊藏的東方美學思想的復返與革新。

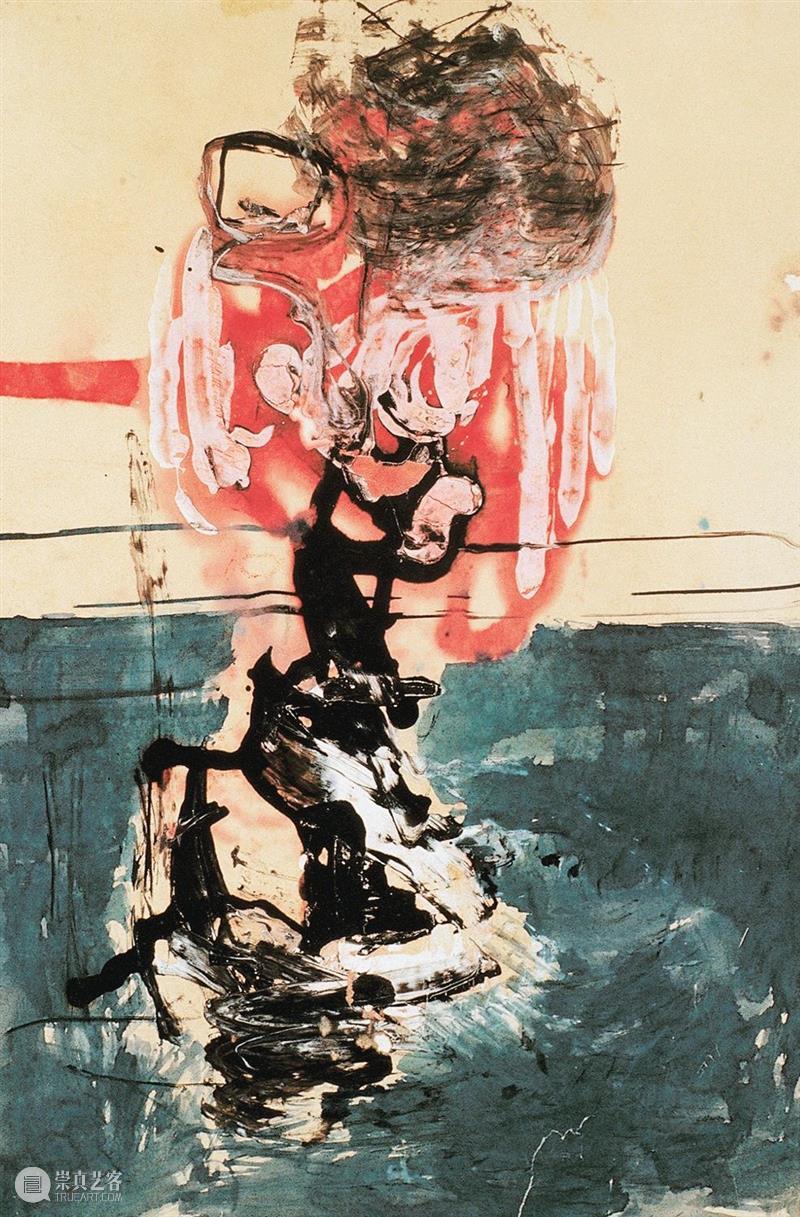

吳大羽 Wu Da-Yu, 無題-31 Untitled-31

對於前輩華人藝術家而言,叔本華、尼采、黑格爾乃至於康德等,開啟了其「美學」知識性思考的西方哲學家乃至於西方美學與藝術傳統,並非是其原生的藝術根源,毋寧更像是一個可以借鏡方法的對象,其藝術精神的根源依舊是東方自身的老莊、禪宗思想。若以藝術歷史源流的視角上看,那麼可以說「水墨」、「書畫」更是其藝術滋養的根源。也因此水墨山水裡的「造境」、「寫意」得以和抽象繪畫裡強調的直覺、感性產生意義上的相應性。恰是這個意義與概念上的相應性,讓華人前輩藝術家們投入了抽象繪畫的創作中,並嘗試以抽象繪畫作為東方藝術精神的再詮釋與雄辯。

從延續東方藝術精神及審美意趣的角度上,回望前輩藝術家們的創作,那麼或許水墨山水傳統中對於「逸品」及「造境」的追求,可以視為是一個理解前輩藝術家們其抽象繪畫精神的思考視角。更進一步地,傳統山水其整體構成講求「三遠」1並以此視野開拓與創造繪畫裡的「境界」2。

展覽《遠・逸_東方抽象與造境傳統》嘗試通過重新詮釋「三遠」與「逸品」意義,再一次切入華人前輩藝術家們其抽象繪畫裡的「造境」意識以及審美問題。

一、逸品與抽象

作為水墨審美鑒賞別具一格的存在,「逸品」自始便是水墨傳統美學裡藝術作品的最高境界。然而,在神、妙、能、逸四個品項中,「逸品」的定義卻也是最為模糊的。「逸品」一詞最早出現於朱景元的《唐朝名畫錄》:「古今畫品…以張懷瓘《畫品》斷神、妙、能三品,定其等格。上、中、下又分為三。其格外有不拘常法,又有逸品以表其優劣也。」,文中可見「逸品」這個獨特的分類,乃是評判「其格外有不拘常法」的作品。要言之,「逸品」跳脫了繪畫的常規與標準,並且,超越了繪畫常規的美學層次。其後,宋代黃休復在其《益州名畫錄》進一步地去分析「逸品」或者以他的說法「逸格」。根據黃休復:「畫之逸格最難,其儔拙規矩於方圓,鄙精研於彩繪,筆簡形具得之自然,莫可楷模,出於意表,故目之曰逸格爾。」。黃休復的「逸格最難」顯示了「逸格」在創作意識上存在著視野上的獨特高度。根據《益州名畫錄》,可以發現所謂的「逸品」或者「逸格」,基本上具備了幾個特徵,首先「儔拙規矩於方圓」亦即不講究整體構圖的幾何線條、形狀,其次「鄙精研於彩繪」顯現了不強調精確色彩與細節上的勾勒,「筆簡形具得之自然」表示了對於繪畫用筆技術的簡化與放棄,卻又能在作品中感覺到自然的精髓3,而「莫可楷模」則表示了沒有固定的繪畫技術可以學習、擬仿,更重要的是「出於意表」這結論透露了「逸格」乃是不在既有繪畫認識中的表現方式。

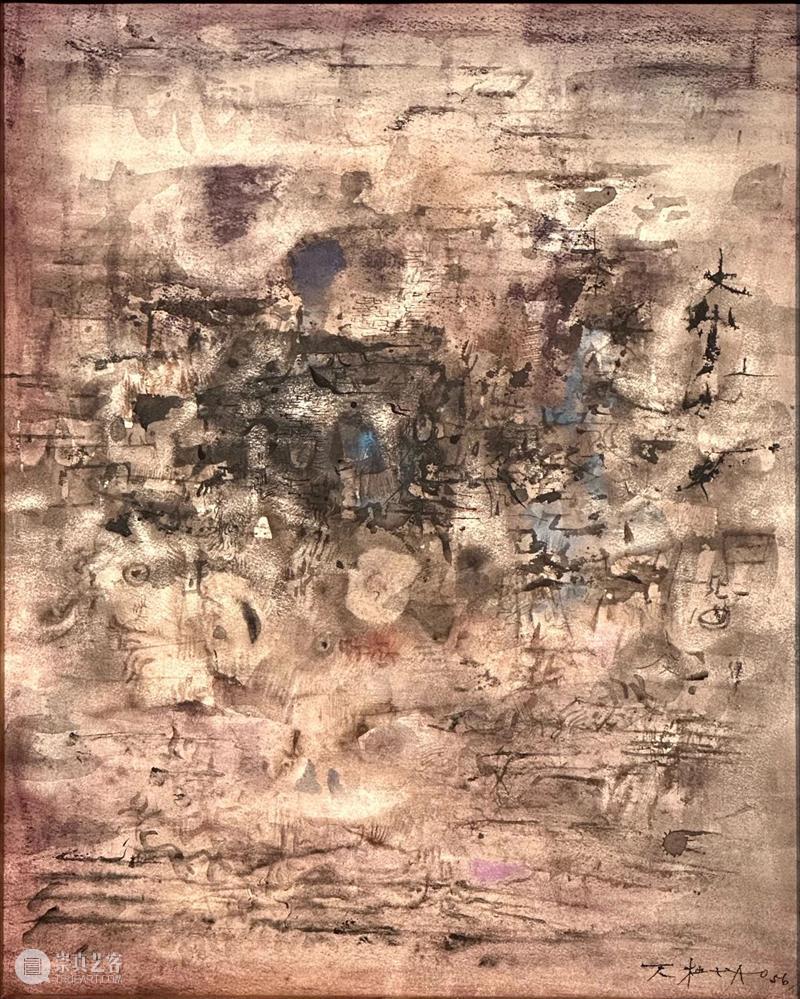

趙無極 Zao Wou-Ki, 無題 Untitled

或許石濤在《畫語錄・氤氳章第七》中的:「……縱使筆不筆,墨不墨,畫不畫,自有我在」對於獨立創作意識的強調與追求,正是對「逸品」的最佳註腳。更有甚者,上述種種對於「逸品」的詮釋,都隱隱指向了「逸品」其繪畫形式上乃是對於「抽象」的追求。而從據傳梁楷的《潑墨仙人》、玉澗的《山市晴嵐》(瀟湘八景)、牧谿的《煙寺晩鐘》(瀟湘八景)等逸品的筆墨與表現中,亦可看見那隱然於黑白之間的抽象自然意象4。而恰恰是《潑墨仙人》,讓劉國松看見了「抽象」作為一種繪畫形式,其東方美學根源的可能性。對於華人藝術前輩而言,在其表現的「抽象」形式中,與其說是追求一種西方前衛、進步的繪畫形式,毋寧是更是復返於對水墨「逸品」美學思想的追求與回應。

「逸品」的美學追求源自於禪宗思想的藝術實踐,回顧中國的佛教歷史,自盛唐開啟了「祖師禪」後,山水畫的表現與審美開始深受禪宗觀念的影響。唐代以後的祖師禪特別講求「掃象」、「泯跡」5以悟入即心即佛,所以不僅否定「形似」,即使是「神品」6的「傳神」對於禪宗而言,亦嫌其表現過於「著相」而滯於化跡;也因此水墨禪畫更強調以「不似之似」傳寫超脫灑然的「畫外之意」。若將此一審美觀點對照於畫論中對於「逸品」的描述,更可見其彼此映照。而恰是禪宗對於審美其超然物象觀照的見解,讓東方水墨得以更早地去認識「非具象」的美感。

東方水墨對於非具象「逸品」繪畫的美學追求,以吳大羽的說法或應稱之為「勢象」,這兩字蘊含了「書法」(勢)的技術修煉與「禪宗」(象)的概念思維,吳大羽說:「我的繪畫依據,是勢象、光色、韻調三方面的結合。光色作為色彩來理解,作為形和聲的連結是關係時空的連結」。而從吳大羽的作品《采韻》中,我們或許可以瞥見大師其美學思維與實踐之間的關係。作品僅以藍、黃二色構成,漸層的藍色以不同力量與短長的線條構成了某種隱約的生命動勢,清淡的黃色塊面暗示了晨光或夕陽…正如藝術家所言:「……隱晦的勢象……含著不具形質之重感, 比諸建築美的體勢而抽象之……」更有甚者,若細看其作品的線條,那麼便可發現其線條存在著深厚的「書法」功夫,「勢」(書法)和洞見的佛學概念「象」(禪宗),藉此構成了東方的非具象繪畫,甚且可說,最初的「抽象」其誕生於禪宗筆墨之中7。

陳道明 Tommy Chen, Untitled

二、從視覺到識覺,三遠與造境

「境界」一詞,或許是東方美學裡最為貼切卻又最為隱晦的概念。「境界」猶如禪宗的公案般,意會可、言傳難。即使如此,如果對於傳統水墨「逸品」美學的追求乃是華人抽象繪畫的精神性目標,那麼體會「境界」何為,依舊是凝望與觀想東方抽象的重要視角。「境界」一如王國維於《人間詞話》所言:「境非獨謂景物也。喜怒哀樂,亦人心中之一境界。故能寫眞景物,眞感情者,謂之有境界。否則謂之無境界。」乃是交融了內在思維、感受與外在世界觀察的藝術表現與美感追求。從內在與外在的交融這一點來看「境界」的構成與表現,則石濤《畫語錄・尊受章第四》:「受與識,先受而後識也。識然後受,非受也…藉其識而發其所受,知其受而發其所識……」便清楚地指出了「境界」的構成包含了從視覺感知乃至於思維辯證的過程。從「境界」回望傳統水墨山水的「三遠」則可以發現郭熙《林泉高致》「高遠、深遠、平遠」,實則是一個視覺觀察的構圖分析,而韓拙《山水純全集》的「闊遠、迷遠、幽遠」,儘管不脫視覺性的分析,然則,其更進一步踏入了對於「感受」的探討,要言之,若從佛教的概念看,則韓拙的「三遠」進一步地思考了「心(citta)」8的作用性。而「境界」從「心」開始由外在世界走入內在世界。無論是郭熙還是韓拙,值得注意的是水墨山水裡「境界」的追求,皆建立在「遠」這個深具空間、感受乃至於認識狀態的字上,「遠」給出了中國山水畫在審美思維上,能達到傳統哲學思想的體悟方法與路徑。「遠」給出了深遠的視野與寬廣的識野,從而我們可以說「境界」從佛教概念的視角切入,則可以發現其乃是一個連續性的感知(觸9)、感性(意10)與認知的過程(識11)所構成的美學反芻表現。從「遠」這個關鍵的態度回望華人的現代藝術,則無疑地「西方」、「抽象」的表現形式、工具技術與材料乃至於藝術觀點,對於傳統而言都是「遙遠」,恰是在此「三遠」得以澈底地從物理性實在的羈絆中跳脫,成為純然的精神性與觀念性「造境」。展覽中,李仲生的作品《抽象》、趙無極的作品《無題》、朱德群的作品《no.15》等展現了,純然的精神性構圖或者說精神性造境。然而,或許夏陽的作品《番鴨用衝的過荷塘》,更親近地體現了心、意、識的三遠的視角與實踐,這些作品中,無論是嬉虐也好、嘲諷也罷,在在體現出對於既有東、西藝術傳統與規制的打破與泯除,深深地回應了吳大羽:「所說的東方學西方、或西方學東方,這種說法太狹窄了,其實質是『異方』……非手眼之工……心靈的徹悟」此一說法。大師又說:「人類的藝術是相通的,用不到分東西,藝術是一種語言,只有時代之別,沒有地區之分」,這寬廣的藝術視野正是「遠」的思維精髓。

如果說「逸品」指向了對於既有繪畫認識與表現的打破與超越,那麼「遠」則點出了藝術實踐上的重要路徑,亦即與既定的認識與習慣,保持遙遠的觀察與思考。從視覺到識覺,「遠」讓傳統美學裡的「造境」,在東西方藝術交融後的時代裡給出了一個更為寬闊的天地。

三、遠而逸

吳大羽曾給吳冠中寫信說:「美在天上,有如雲朵,落入心目,一經剪裁,著根成藝。」,這猶如「佛陀捻花;迦葉微笑」的啟示,給出了大師的美學及藝術觀裡那深刻的東方根基。從外在世界與感官、心靈相會後,觸動了內在精神性的反芻從而剪裁而出,繪成境界翩然顯露世人眼前。蕭勤的幾何與線條如是,陳道明的渲染、潑灑如是。從「遠處」眺望與思考,讓「山水」跨越了傳統的「畫題」昇華而為「美學」的概念,而「逸」則開啟了放棄與跨出傳統水墨山水的表現與視角,讓「造境」走向了更為超越性與實驗性的狀態。

藝術因「遠」(心遠、意遠、識遠)而「逸」(超越、昇華),展覽《遠・逸_東方抽象與造境傳統》通過一系列華人藝術家的作品,嘗試重構一個由「勢」、「象」、「境」等傳統藝術美學概念所組構出的新「逸品」藝術詮釋。

蕭勤 Hsiao Chin, 源之冥想-1 Meditazione sulla Sorgente-1

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享