早在先秦时期,关津制度就已经形成,那时的人们要通过关津,就需要出示相应的通行凭证了。战国时期的通行证称为“节”。最初,古人截取一段有节的竹子剖分为二,各取一半作为信物,这就是“节”的起源。《周礼》记载:“门关用符节,货贿用玺节,道路用旌节,皆有期以返节。凡通达于天下者必有节……无节者,有几则不达”意思是说出入关门要用符节,运输货物要用玺节,通行道路要用旌节,这些节到了有效期都要归还。在外通行的人都要持有节,没有节的人,遇到检查就不能通过。

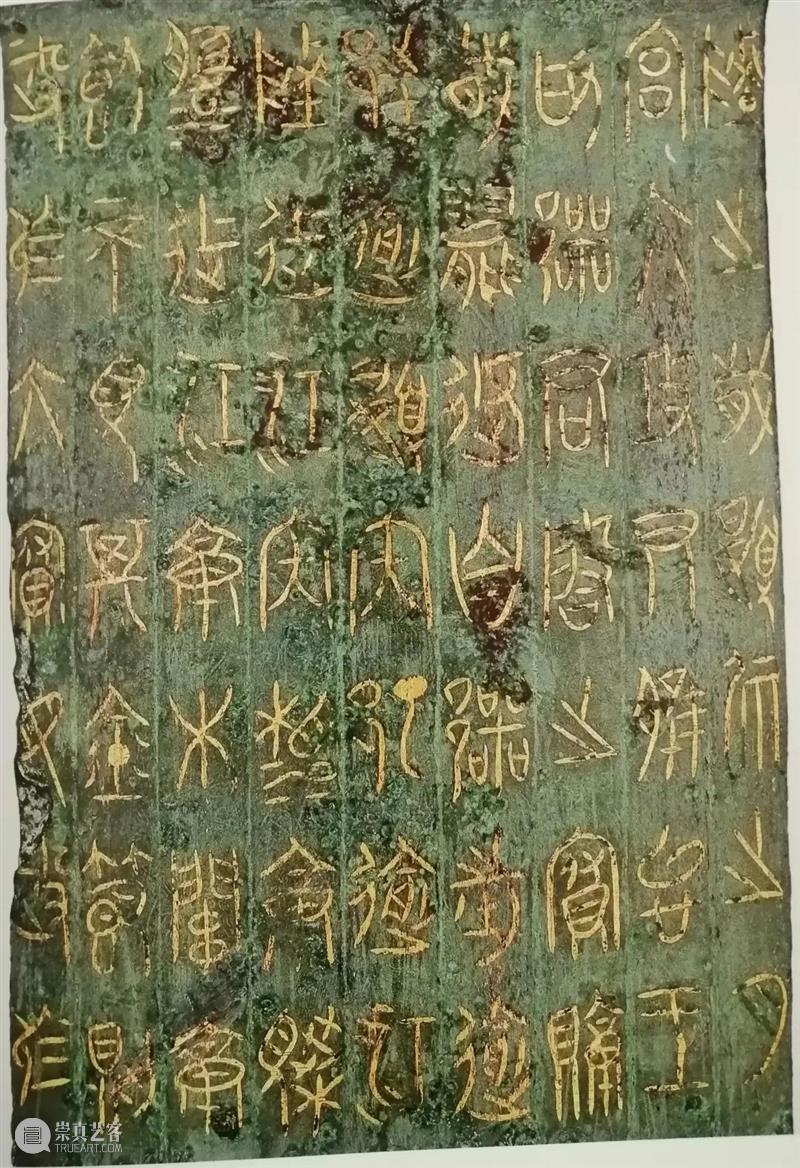

中国国家博物馆藏的“鄂君启”错金青铜节,就是见证战国时期楚国关津通行免税凭证。其中舟节长30.9厘米,宽7.1厘米;车节长29.6厘米,宽7.3厘米。

“鄂君启” 错金青铜节,1957年安徽省寿县城东丘家花园出土,共5件,其中车节3件(形式和铭文均相同),舟节2件(形式和铭文均同)。此“金节”用铜铸成,文字错金。因形似劈开的竹节,故名“节”。这种“车节”和“舟节”,迄今为止仅此考古发现一见,因而极为珍贵。

每件舟节表面有错金铭文164字,每件车节上有错金铭文148字,记录了此节是楚怀王颁发给鄂君启的,用于水陆两路运输货物的免税通行证。文中还严格规定了水陆运输的范围、船只的数量、载运牛马和有关折算办法,以及禁止运送铜与皮革等物资的具体条文;同时还记录了从“鄂”到“郢”的水陆交通路线、 车辆及船只的调配、沿途所享受的特权等,对研究当时楚国的政治、经济、军事、交通等都有着巨大的价值。

鄂君启,楚怀王之子,名启,字子皙,其封地在鄂(今湖北鄂州),所以称为鄂君启。“鄂君启”错金青铜节,制造于楚怀王六年(公元前323年)。节,就形制而言,有虎形、马形、龙形、竹节形。早期节是剖竹制作,后来虽然用青铜铸造,但仍取竹节之形。“鄂君启”错金青铜节是战国时期青铜器铸造的精品,其错金工艺技艺价值很高,堪称当时技艺水平的典范。青铜节精巧细致,器表刻有铭文,铭文是采用错金工艺刻上去的篆书,金色的篆字铭文配搭绿色的青铜节,看上去非常华贵。正面阴刻细线八条,将节面分隔为九行,象征编缀的简册。错金银也叫“金银错”,其方法是在青铜器铸造时铸出腰槽,将金银片、丝放入槽内,锤打后错实磨平。这一工艺是在春秋时期产生的,战国时期达到鼎盛。“鄂君启”节铭文挺拔秀丽、圆润秀劲、庄严肃穆,是错金铭文中的精品。

在功能上,作为水陆运输货物的免税通行证,是没有疑义的,但是是否需要各关津合验,目前学界颇有争议,主要有两种观点:一种认为各地有税官驻守,当有合验才能通行;一种认为,此节只是一种凭证,持有就可以放行,节中记录的城邑有20多处,每处都备有合验的节不太可能。笔者倾向于后一种观点,鄂君启,有身为楚怀王之子的显赫地位,青铜节是其专属的凭证和特权地位象征。

“鄂君启”错金青铜节,为人们研究战国时期楚国的经济、税务制度提供了详细而宝贵的资料。而它的出土,也填补了中国考古界对于“节”这类实物保存的空白,是极为珍贵的青铜瑰宝。

分享

分享