编者按:摄影是当下人们再熟悉不过的一种媒介了,特别是伴随智能手机的出现,让大家随时随地很轻松便捷便能采集到想要拍摄的对象——或人或景或物,以至于对于摄影成果能够称之为作品从而进入到美术馆的展示空间,在更广泛的社会层面依然存在很大的疑问空间,对于摄影是不是艺术的讨论更是由来已久。蓝顶美术馆即将于3月17日开展的“黎朗、李俊双个展——俊朗之径”可能是对疑问的一种回答,也可能是另一种疑问的开始。接下来我们跟随策展人谢晋宇的文字,首先走进的是艺术家黎朗的创作世界。

黎朗的社会构造摄影

谢晋宇

黎朗在社会关注的纪实和个人化之间摇摆,最后我们看到他还是更多偏向了社会关注。格伦伯格讨论摄影观点的基础是艺术和纪实之间的对立关系。摄影作为见证历史的工具地位的变化,在新闻媒介的势微中已经看到。不过,同样是作为纪实的照片却越来越被装上框而挂上美术馆和画廊的墙。他将这样的纪实称为“新新闻摄影”。当然被作为可以挂上墙的照片,更加需要艺术性作为内容。艺术家在摄影的时候,当然是在纪实,但是视角和方法都是不同于传统的新闻的。他们自我对于事件的看法更加重要,甚至带着自我意识。黎朗的作品之所以生效,是因为他的这个自我意识触动了观者。黎朗告诉我,他希望将被遮蔽的图像呈现给观众。

黎朗注重叙述,图像是更加功能性的,他的作品文本性极强。他原来做直接摄影,到《父亲》时图像已不是唯一的构成,作品里面开始已经有了书写(日期)。他现在的作品更加是一种影像作品,用单帧作品构成动画,或者是连续拍摄。但是这影像里常常有旁白,黎朗的《父亲》系列和《1974年》都显示着书写性,显示着他的思考。

我将他的摄影称为一种社会构造摄影。他用一种带着抽样性质的方式,如对某一日,对某一年,甚至对于一个人的一生进行抽样聚焦研究。他聚焦的是特定时间的一个事件,如《1974》聚焦于安东尼奥尼的《中国》,《某年某月某日》聚焦于那条中国最重要的交通干线的开通,《父亲》聚焦父亲的离世。但是当他将这个事件用摄影的方式完成的时候,他在作品里呈现于屏幕或者相框的已经是一个改变了的事件,拍摄本身已经令事件发生了很大的变化,他构造了一个影像的新世界。

时间是黎朗社会构造摄影的一个重要元素。时间里的特定瞬间和由若干个特定瞬间构成的时间流而形成的更加壮阔的再生物是黎朗作品里两个重要元素,仿佛是课(lesson)和由若干个课(lessons)所构成的课程(curiculem)的关系。他的作品很有意思的是既可以用动态影像来呈现,又可以以静态影像的方式来呈现。对于已经观看过《1974》和《某年某月某日》的观众来说,这次在蓝顶看到的不再是动态影像,而是一个影像装置。他作品的那些课(lesson)利用了静态摄影的方式,是摄影的本来面目和存在的理由,所以他的作品也可以用静态的方式出现。同时由于这些静态作品是按照一个整体架构完成的,因此,由这些作品构成的组照或者将这些作品用幻灯的方式或者逐格动画的方式呈现都是成立的。

社会构造这一方式注定了他的工作体现了极大的体力和时间上的消耗,这种消耗代表着一种对摄影艺术的敬畏。创作有感染力的作品并不容易,黎朗的创作让我们感觉得到他的巨大的付出-----身体上的、情感上的、时间上的和精神上的。这次为展览的进行,我们和许多圈内圈外的人士进行了对谈。许多对谈者都谈到了黎朗创作中的工作量,对时间的忍耐,或者是一种类似惩罚性的对时间的再现。黎朗的创作特别重视量,是时间和工作量的叠加。尽管他的创作也是质的,但是更加是量的。

他的创作主体性很强,黎朗的物是他重新构造出来的,因此画卷感特别强烈,《某年某月某日》就是今天的《千里江山图》,是一种工作量的堆积和时间的絮语。黎朗的作品带着一种超然,一种再造,这种再造让他的作品带上了一种上帝的视角。他用时间来衡量了一条高铁,用时间切片(1974)衡量了他的记忆原年,用《父亲》衡量了一个人的一生,这条高铁、这个年份、这个人的一生反过来又衡量着时间。

他的创作一直保持着两种元叙事,一种是改革开放,一种是改革开放的影响。关于改革开放的叙事都是以一种官方方式进行的,而他保持着另外一种叙事。他的大学的专业(商业经济)在方法和观念上给他的影响的确不可小觑。他显然要用一种和新闻摄影不同的方式来反映事件。他大学的这个训练让他的创作受制于一条他自己确定的规则,这让他创作的社会构造特色更加清晰。黎朗的多部作品都体现了对于统计和计时的迷恋,对于时间的结构化的迷恋。从社会学的意义看,这是一种抽样规则,如《某年某月某日》是一种等距的时间抽样(每分钟按动一下快门)。

大学阶段的社会调查方法让他用一种抽样的方式来换取材料(如《某年某月某日》),用一种规整的方式(如《这不是最后一日》里的日历色块)来呈现作品。这使得看起来无法进行整合的复杂事件获得了有序而准确的表达。这让他和其他做影像的艺术家在方法上有了区隔,他显然带着一种人类学的精确。在艺术家所采用的众多的观察方式里形成了一种新的视角,也是一种“黎式”角度和方法?用摄影作为调查研究的工具。

这种规制让作品产生一种客观性,一种疏离感,因而具有一种人类学研究的特质。当用这样的疏离的方式拍摄的景观,带着的是一种“他者”的意味。他拍摄的物是公共制造出来的,反映了人作为集体、作为家国代表的欲望,或者政治家的欲望。

无论是《某年某月某日》、《1974》还是《这不是最后一天》,黎朗的作品单独都是可以成立的。但是,他作品更大力量的是他将所有的作品放置在一起的时候产生的。他的建构能力超级强,当他将单独的作品并置的时候,给我们的感觉是完全不同的。他的作品编辑能力很强。单个作品成立,但是整套作品不同。就像我们看见一个单独的兵马俑和看到成建制的兵马俑时的感觉。这也是这次我为什么倾向于用静态的方式重新呈现黎朗的创作。静止的照片能够产生更大的能量,因为能够看到更多的细节,以及时间的静止的力量。如纳切威所说:人们心目中有一张不可磨灭的照片,但是却没有不可磨灭的视频。当黎朗看到《某年某月某日》完整地在美术馆最大的那面展墙上“露面”的时候,用了一个特别恰当的词:“一部默片”。

建构是很大的,也是一个很宽泛的手法,如拼贴、挪用、并置都是建构,既有思想层面,也有方法上的。并置是一种很好的构建方式,这样的并置在当代艺术是里已是一个很通行的方式,但是黎朗的应用是很不同的,他建构方式明显是在时间维度里完成的,于是我们看到了“一天、一年和一生”这样的时间叙事架构。

一天:《某年某月某日》

黎朗,《某年某月某日》展览现场

黎朗,《某年某月某日》展览现场

以前拍摄列车通车,常常都是拍摄列车上的人,著名的如王福春的《火车上的中国人》。现在黎朗拍摄的是车窗外。高铁路过的风景一般是不会成为摄影家拍摄的风景的。许多时候,我们似乎认为拍摄火车上的人更能够反映中国的繁荣昌盛。

我们都知道追求消息的新闻性的人会怎么报道京广高铁通车,知道预定的相关活动会按照什么程序设计,如何迎合。和那些他曾经习惯的非自发的摄影计划(黎朗曾经作为新闻摄影工作者工作了不短时间)不同,他选择了自发的方式,因而有了一种对媒体在公共事件中表达的架构和表现方式的揭露。作品向我们展示了架构之外的时刻。当然,他并不向观众陈情,而是一个客观地旁观者。这只是他作为一个中国公民对特殊事件的个体身份的见证。

《某年某月某日》选择工业照、快照(跟他对经济学的学习相关)的方式进行,这使得作品带着一种连续性和中立性,是一种十分类似地理勘测摄影家的手法。这不是我们熟悉的宏大叙事的图像,不崇高也不伟大,而是我们在地球上可以接触到的一种日常。这个时候,黎朗的社会构造的单位是“一日”,这一日,他坐在那时刚刚通车的京广高铁上,一分钟为刻度地按下快门,产生了这个作品。

到现在已经贯通十年的具有许多世界第一称号的京广高铁,是一条典型的国家意志和公共力量体现的工程,成为论证其他国家做不到的一个例子。高铁是一个让人更加注重结果的发明,就是抵达目标,而且要极速地直奔目标,抵达目标的过程在这种“精彩”中被忽视。而我们的身体却有着一个拒绝“现代性”的需要看重过程的“基因”。所以,现代性的这个精彩的“快速”基因是一个“带毒”的程序。它用表象精彩的“高速”,一种“快进键”模式将空虚塞给我们。那快速将旅行空虚化,黎朗似乎是带着一种人类对速度的反抗,拖延症和“慢”对于现代性的抵抗(斯科特语[1])实际上一直存在于我们的行为里,成为我们的无意识行为,成为弱者的武器。黎朗是否是借这种无意识来完成了这个作品。900多张照片如果用这样的静态形式来呈现,似乎站在了高铁的“快”这个“法义”的对面。

什么才是合乎人的尺度的“法义”,这有可能是黎朗在构建这个作品的潜意识里的,他对于城中村的消失的反应是否是异曲同工的(《这不是最后一天》)?黎朗有没有利用这个作品进行某种嘲讽?一种基建狂魔,一个举国体制的最耀眼的样板。这条线的平稳被一个瑞典人立在车窗上的硬币赞扬,所谓“奔若游龙,水波不惊”,这段视频被广泛传播。击碎山和河形成的障碍,这显然是一种气概,而不是一种诗意。黎朗说《某年某月某日》俯瞰中国的大地,4600公里,来回各2300公里(他在来回的两次搭乘中完成这件作品,对铁路的东西两面都进行了拍摄),高铁时代开启了我们新的观看方式。他说我在火车上感觉到的更多是时间,既可以看到过去与将来,也可以看到现在。

在火车上的游移让镜头带着一种转瞬即逝的移动,这样抓取的画面,这和平常的街拍及风景摄影明显不同。这里产生的时间的累积效果很独特。900多张照片呈现出广阔和壮宽,高铁的车窗成了镜头的延伸,中国最发达地区的城乡在他的镜头里呈现出一种碎片化的疏离。这也是这次展览可能让观众特别地体验到的观看。在黎朗的最初作品里,这些照片是一个大型五频循环播放的影像的素材,而这次展览我们将作品的原初样态以静态影像的方式呈现。

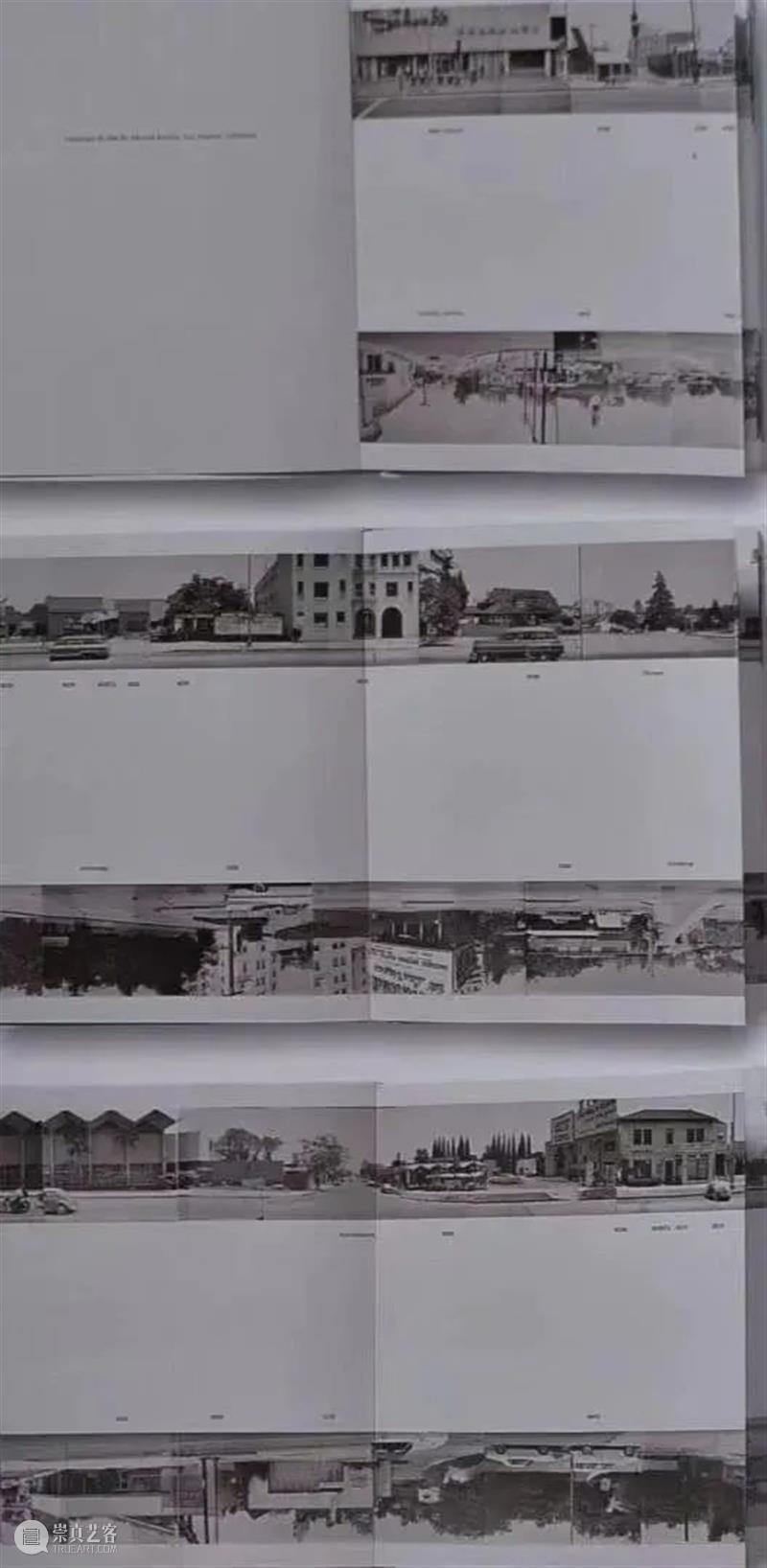

这些风景带着一种空间的纵深和时间的迁延,在很大的程度上让我想起埃德·拉斯查的《日落大道上的每幢建筑》,只是黎朗拍摄的是每隔一分钟的景物,但是京广线的体量是远比洛杉矶的一条大道更加宏伟的存在,那是只能用中国式的散点透视才能摄取的风景。这样的照片连起来当然还会让熟悉中国山水绘画的观众想起《千里江山图》和《富春山居图》,只不过和这两幅长卷山水的景观提取不同的是,他并不进行筛选,呈现的是拉斯查式的每隔一分钟看到的景观。这样的创作本身是具有地理社会学价值的。

《日落大道上的每幢建筑》(Every Building on the Sunset Strip),埃德·拉斯查,洛杉矶,加利福尼亚,1966,18×14.6厘米/7×5½英寸,54页,精装版,白色书套及腰封内有折页,大量黑白照片

记录这样的景观变化,人们都会提到在1975年的一次很重要的展览[2],其影响主要聚集在社会地理学、地形学上。人类的大规模建设对于风景、地貌、地形的影响,在这次展览里得到充分展示,它记录了美国新西部(在美国历史上新西部仿佛是一个随谈随新的概念,每个年代都有新西部)的高速公路、工业园区等。被铁路改变的景观,呈现一种反乌托邦的景象。

《新地形摄影展》,威廉·詹金斯策展,柯达博物馆,1975

《新地形摄影展》,威廉·詹金斯策展,柯达博物馆,1975

一种前所未有的快速建设开始出现在中国,而其中以高铁的建设为重点。这极大地改变着这个国家的地貌,实际上已有不少照片在记录这样的变化,但是,像黎朗这样的方式是罕见的,和1975年那次地貌摄影展览上看到的方法很不一样。这是否一定程度上是风景摄影的一次重要尝试,很值得我们拭目以待。

《某年某月某日》因为是一种无差别取样,呈现出来的环境是无特色的。那些照片里的荒地,仿佛是废墟的存在,那些在施工状态,又仿佛是在停工状态的建筑物,那些场景里被废弃的垃圾破败、混乱,这是一种介于建设和瓦解之间的模糊的景色。那种单调令人窒息,借用同样拍摄风景的刘易斯·巴尔兹的话来说,你在这900多张照片里很难说出来哪一张照片比另外的一张更重要。

这些风景千篇一律,但是它们却在消失之中。摄影成了黎朗保存这些风景的手段。仅仅从这个意义上说,《某年某月某日》就是重要的。这风景既带着一种瞬间性,因此而具有了纪实性,但这风景又带着一种扭曲,因此而带有了不同于纪实的艺术性。从这个意义上说,格伦伯格认为的艺术和纪实之间的对立关系已经在黎朗的创作中得到了统一。

一年:《1974》

黎朗,《1974》展览现场

黎朗,《1974》展览现场

我那个年代每个经济条件允许的家庭每年都会用家庭快照来记录家庭的变迁。不过,那个时代家庭快照掩饰着对象的真实性,他们的人格,他们的个性等都在一种似乎是规定好的表情中出演(典型的作品如张晓刚的《血缘》系列),一种标准化的,因此也就是家庭摄影无法讲述的东西。

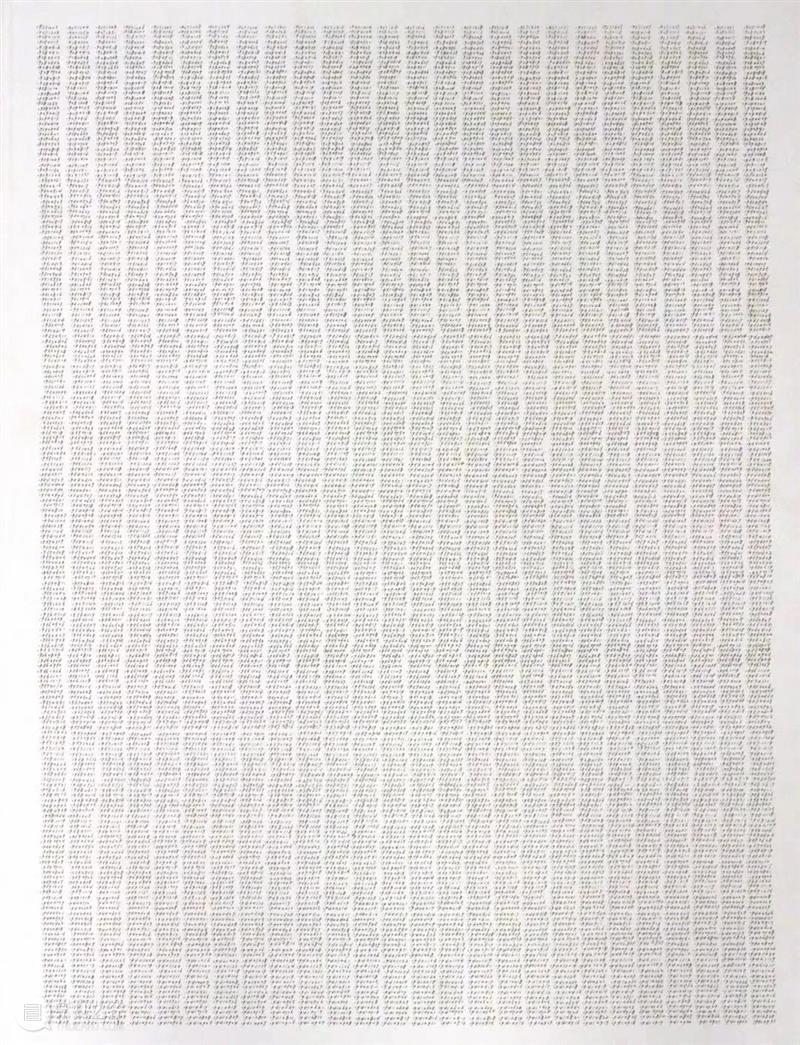

《1974》最早的设计是以多台幻灯机来重复播放那些黎朗收集的有1974年印迹的家庭照片,这365张作品上有着这个年份的日期。这里同样体现了一种集合式呈现的整体感,也同样是黎朗工作方式的消耗性的体现。这样被选定的365个家庭是1974年这个特殊年份中国家庭构成的共同体的工作、家庭、生活、情感和精神状态的写照。黎朗在这件作品的创作中采取的是一种并置叙事手法。这样的并置突出了共同体成员(由365个家庭代表)的集体性,呈现了共同体成员的主体性及其关系。这件作品可能成为反映上个世纪70年代末中国家庭生存现状的典型作品。并置叙事叙事的不是共同体的一个成员,而是所有的人,他们构成一个有机整体,他们的命运无形中被连接在一起。这些家庭成员在那个年代实际上面临的是相同的前途。

他说由于我不能控制幻灯机的节奏,最后让我感觉到像在火车上。《1974》创作于1974之后,只是一个与这个年份相关的周遭的创作,没有直接展现这个年份。他的记忆介入他的生活。

这件作品是一个层次感十分清晰的,除了作品的主体部分(365张家庭照片),还包括对于这个年份切片的氛围创作,这体现在他对那个年份的大事记的创作上。展览中呈现的大事记是黎朗筛选过的。

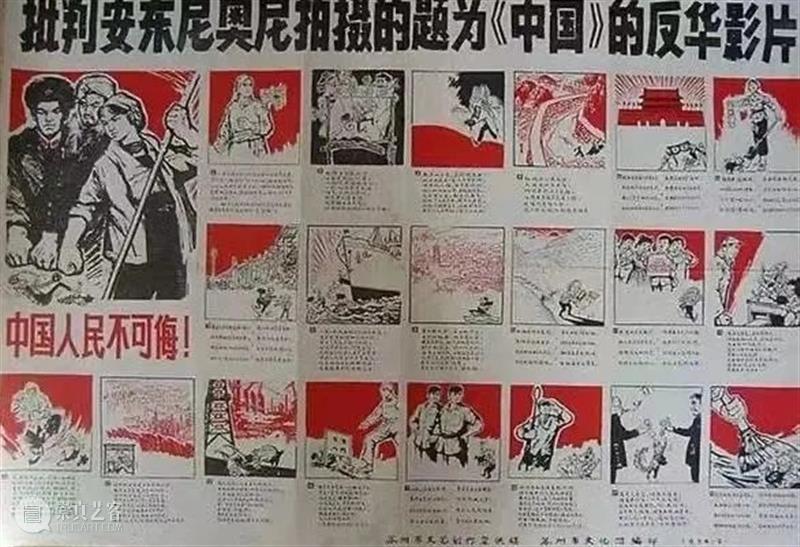

《1974》在创作上的切片做法,让他自己挑选的这个年份具有动态性,这个时候,黎朗社会构造的抽样单位已经变成了“一年”。这一年发生的对安东尼奥尼《中国》的批判,让我们看到了摄影的所谓纪实是多么脆弱,摄影在不同的视角里完全可以有不同的解读。选择1974年这个年份,对以摄影为生的黎朗来说是一个带有宿命的选择?这一年他记忆里对大邑刘文彩地主庄园的访问也带着有关新闻真实性的疑问。这些未解之惑,应该一直困扰着他。他做这个作品,应该是在回答他的这些疑惑吧。

1974年创作的批判纪录片《中国》的宣传画

1974年创作的批判纪录片《中国》的宣传画

一生:《父亲》

黎朗,《父亲》

黎朗,《父亲》

黎朗邀请我们进入到他生命的一个悲痛的片段中去。他的后代应该可以在一个完全新的空间中接触自己血脉的印记,这比他用语言可以传达的东西更多,对于黎家人的影响更大。其中有一些东西可能是后代不愿意接纳的,不愿意了解的,不能理解的。而我们则在这个过程中去分享一些我们平时面对死亡的时候忽略的东西,了解我们可能本来无法了解的事情,了解死亡的可怖之处,进而在这样的共同观看中,让父亲的死亡变成一种意义上的不朽。这个本来是家族才能分享的哀悼变成了一个公共的艺术事件,甚至若干年之后,这些影像还会存留,当然,也可能死亡带来的可怖和痛苦也长留下来,而不是逐渐消散。

我们想要挽留亲人的时候感觉到的无助,这个时候父亲的形象仿佛灰尘一样飘忽不定。我看见黎朗的《父亲》,很自然就想起在布鲁塞尔的吉巴多尔跳蚤市场,每天早上都有亲人处理逝去者一生的遗物的整车的照片、信件和用过的器物。想起我在父母过世时没有留下父母的什么东西,我会感觉到极大的悲伤。黎朗的《父亲》邀请我们进入到他私人的生命中,一同分担他对诉说的需求,一同寻找这些作品的价值。这些照片证明了一个在生活中本来极易消失的生命痕迹,如果不是被艺术家做成作品,我很难想象这些照片后来的命运是什么。

他拍摄父亲的方式是温和而巧妙的,安静而内省。如何纪念亡故的亲人?在黎朗的意识里,那种直接和纯粹的记录应该是不合时宜的。因此,他选择带有一定程度诗意的方式进行,当然,也有直接的对伤痕的赤裸裸的记录,成为父亲离世的直接、痛苦的索引。用一个词可能会比较好地代表他的情绪:一种“余殇”。

这个社会对人体摄影的要求是年轻和美丽。这些照片和身体政治相关,切入了中国社会的一种“禁忌”。衰老的身体必须遁入地下,逃离公众视线。而这里黎朗的创作充分表现了衰老和死亡的尊严。这个时候,黎朗社会构造的抽样单位已经变成了“一生”,一生这个跨度在很大程度上是艺术家,也是我们可以获得对死亡释然的跨度。

注释:

[1] 詹姆斯·斯科特,美国人类学家,语出《弱者的武器》。

[2] 1975年策展人威廉·詹金斯主持的《新地形摄影展》,展览用了《人造景观摄影》作为副标题。

艺术家

黎朗

现在成都工作生活。

参加过的主要展览:这不是最后一天? 成都当代影像馆,成都,中国(2022)/“分层与合成:中国当代摄影的两个动作及其实践”,谢子龙影像艺术馆,长沙,中国/ 记忆寓所,北京OCAT研究中心,北京,中国(2019) / 1974, 连州摄影博物馆,连州,中国 (2018)/ “回路”——2000年以来的西南影像实验,A4美术馆,中国成都(2017)/30219天:黎朗个展,千高原艺术空间,中国成都(2014)/“摄影现在:中国、日本、韩国”,旧金山现代美术馆,美国旧金山(2009)“来自中国的摄影,1934-2008”,第十二届休斯顿摄影双年展,美国休斯顿(2008)/ 等。他曾获得过中国连州国际摄影年展刺点摄影奖(2019)/美国琼斯母亲国际报道摄影最高奖 The Motherjones Medal of Excellence(1998)。作品曾被收藏的机构:美国旧金山现代美术馆、上海美术馆、西班牙瓦伦西亚现代艺术博物馆、中国麓湖·A4美术馆、澳大利亚悉尼白兔美术馆等。

展览信息

展览名称:延展与隐匿——俊朗之径

策 展 人:谢晋宇

展览统筹:董艳娜

策展助理:鲁钰

参展艺术家:黎朗、李俊

展览时间:2023年3月17日-2023年5月7日

主办单位:成都蓝顶美术馆

协办单位:千高原艺术空间

支持单位:东来艺术

展览地址:四川天府新区新兴街道庙山社区三组166号蓝顶美术馆1号厅

【停车须知】

请将车辆停放到蓝顶公共停车场。

【注意事项】

艺术品脆弱请勿触碰,文明观展。

-----------成都蓝顶美术馆----------- 您可以点击右上方···分享到朋友圈 想了解更多展览信息及艺术资讯可长按下方二维码关注我们 长按二维码关注“成都蓝顶美术馆” 开放时间: 周二至周日 10:00 - 17:00(17:00停止入馆) 周一闭馆(节假日另行通知) 门票 20元/人/次,持学生证半价 导览讲解费额外收取 地址: 新馆.成都蓝顶艺术区 二期 您也可以通过以下方式了解我们 新浪微博:@蓝顶美术馆 蓝顶美术馆官网:http://www.blueroofmuseum.com/ 蓝顶三期工作室

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享