中文版后记

本书中文版的出版,要感谢陆骐博士、刘云军教授两位译者和缪丹编辑的努力和付出。陆博士翻译了全书主体,刘教授对翻译初稿进行了进一步的校订和润色,并翻译了剩下的图表、附录、参考文献和索引等。在刘教授和缪编辑的热忱鼓励和支持下,我对中文版进行了全面的修订。

中文版修订的一个主要方向是调整文字和表达方式。由于英文版的目标读者是英文世界的学界同仁和对中国历史感兴趣的普通读者,在写作思路和行文风格上向他们的阅读习惯和知识背景倾斜。故直译英文原文对很多中文读者来说可能会很不习惯,有的表达可能过于艰涩,而有的则过于常识而显得多余。为了尽量贴近中文读者的阅读习惯和知识背景,在基本保持原意的前提下,我对译文的行文用语、段落安排都做了不同程度的调整。

和英文版相比,更主要的变化是内容上的增删。首先,尽可能纠正了英文版中一些史实和史料释读错误。其次,补充了部分英文版没有的史料原文和解释性内容。英文版为照顾普通读者,许多原始史料没有引用原文,而是简要意译,并且有意删去了非核心的人名、职官、地理等信息,中文版均加以补完。在补充英文版中省略的相关人名、地名和职官信息方面,刘云军教授贡献良多。第二,英文版中的有些表述和行文翻成中文后读来有别扭、不通顺的感觉。有时是因为译文改变了句子的主谓结构而导致衔接不顺,有时则是因为上下文铺陈不够而显得有些分析过于简略或粗糙。针对这些问题,我在必要的地方增加了一些针对中文读者的解释性内容。第三,本书英文版自2018年秋出版后,中英文学术界已有10多篇书评。有些意见非常中肯到位,故我在中文版的导论和各章节增加了一些澄清或总结的文字,以稍稍弥补英文版的不足,希望能将本书的总体思路更清晰、流畅地呈现给读者。

学界的书评也让我这两年一直在反思本书的不足之处,并思考如何写好一本学术专著,特别是如何平衡主线突出和讨论全面的张力。比如本书开篇以周献臣家族与全真女冠的合作引出本书的一个论点: 蒙古征服后的相当一段时间内(至少在大蒙古国和元朝初期),地方社会的重建是世侯家族和全真教等宗教组织合作的结果。但正如有位书评者指出的,世侯家族的角色在后面章节中似乎消失了。确实,第二章对世侯家族与全真教关系的讨论,基本上都是散在不同个案中提及的,并没有一个专门的总结论述。第三章中提到了定襄县县令赵沂父子建佛寺以稳定乡里,但重点仍落在佛寺道观等宗教组织在战后地方社区建设中的地位。我在写作过程中也很纠结,如何既突出宗教组织这一主线,又涵盖其他群体的角色。

目前的处理方式,确实有两个不足之处: 首先没能充分呈现世侯等政治精英家族和僧道等社会精英群体在基层社会秩序重建过程中的复杂关系。其次本书的研究集中在山西地区,而山西地区的世侯家族势力相对河北、山东等地要弱得多,而本书没能对宗教组织在华北不同地区社会重建过程中的结构性角色做有层次的比较研究。

类似地,第一章聚焦元好问和金代科举社会,呈现士人群体主导的社会秩序如何在蒙古征服过程中崩溃解体,虽然为后面讨论蒙古征服后新的政治、社会精英取而代之提供了一个清晰的对照,但这就无法有效地融入蒙古征服之前金代的宗教组织、乡村势力的基本状况,可能给读者留下一个错觉,即第二章呈现的全真教的崛起似乎完全是蒙古统治者支持的产物。这样的错觉容易掩盖一个史实,即全真教在金朝中后期的发展,为其能在蒙古统治初期承担起新的社会角色提供了重要的思想和组织基础。虽然我在第二章对全真教的介绍中有所提及,但因为是放在全真教的介绍下而非金代社会的框架下,需要读者自己做一些联结和思考,故可能并没有起到理想的表达效果。

研究宗教史和社会史的书评作者还特别关注,第三章五台山僧侣张智裕的个案是否能推及华北其他地区。这个疑问是,经典的个案研究是否有代表性?这也是历史学者经常面临的难题:“代表性”的量化考量。(究竟需要多少史料才算在量上具有代表性?)在研究路径上,第三章受到了罗伯特·达恩顿(Robert Darnton,著名文化史著作《屠猫记》的作者)从个案入手分析十八世纪法国文化史方法的影响。该章从张智裕家族两块“异常”碑刻入手,探讨蒙古统治下那些看似不寻常的行为和理念背后具有时代意义的政治、社会和文化因素。通过解释这些“异端”行为和理念为何在当时人眼中是“合情合理”或“普遍”的,来揭示元代僧侣精英的政治化、品官化,以及和前代不同的世俗化特色。该个案的代表性也正是落在这一层面上的。虽然我在正文及注里多次引用其他案例和史料,力图说明张智裕等五台僧人的个案并非孤例,以期在一定程度上回应关于“代表性”问题的质疑,但这样的处理似乎并不奏效。最大的问题可能在于本书未能在方法论层面对个案研究如何沟通“小历史”和“大历史”作出清晰、深入的解释。

对于研究边疆史、蒙古帝国和清史的书评作者来说,本书的不足之处还包括: 没有涉及介于汉地与草原之间的“北方地区”,缺乏对非汉文史料的应用和对蒙古人视角的关注,对蒙古帝国的政治史及元朝在中国史上的定位的讨论和回应都不够深入。这些都是事实,也是我在写作本书过程中一直惴惴不安的地方。所有这些都并非单纯的写作和视角层面的问题,也是作者功力不深、积累不够的问题。在后记里列出所有这些不足,既希望能帮助读者更好地理解本书的优缺点,也希望能引申出一些值得深入探讨的议题与学界同仁继续切磋,并提醒自己在新的研究中需不断努力和精进的方向。

最后,感谢方诚峰、古丽巍、康鹏、吕双、王菲菲、吴淑敏在中文版定稿的最后阶段鼎力相助,他们通读了部分章节并纠正了一些文字和内容上的错漏之处。也要特别感谢刘云军教授和缪丹编辑在我修订中文版的几个月里给予的无私帮助。为了保证中文版的质量,他们做了大量工作,并总是在微信上及时地与我沟通,耐心地回答我数不清的问题。学术人生有时难免孤寂,但始终有同道好友一起砥砺前行、互勉互助,于我是一大幸事、乐事。我满怀感激!

王锦萍

2021年6月于新加坡国立大学

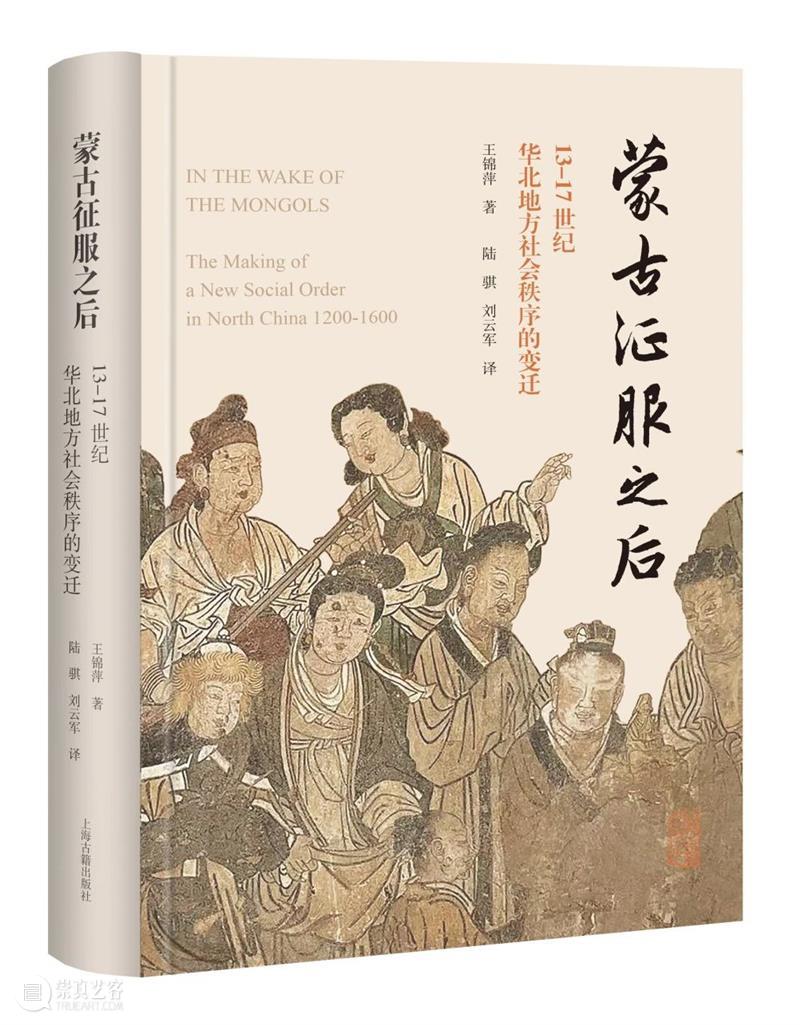

蒙古征服之后:13-17世纪华北地方社会秩序的变迁

王锦萍 著,陆骐、刘云军 译

2023年2月出版

78.00元

978-7-5732-0037-2

责编:缪丹;排版:王曦

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享