原文刊登于《艺术史与艺术哲学》集刊,2020年刊

图:塞尚,《葬礼前的化妆》,1867-1868年,布面油画

图:塞尚,《葬礼前的化妆》,1867-1868年,布面油画

塞尚的诗歌《恐怖的故事》

与他的早期绘画

(三)

现在,作为上述分析的应用,我们来分析一下塞尚的一些早期具有代表意义的绘画作品。

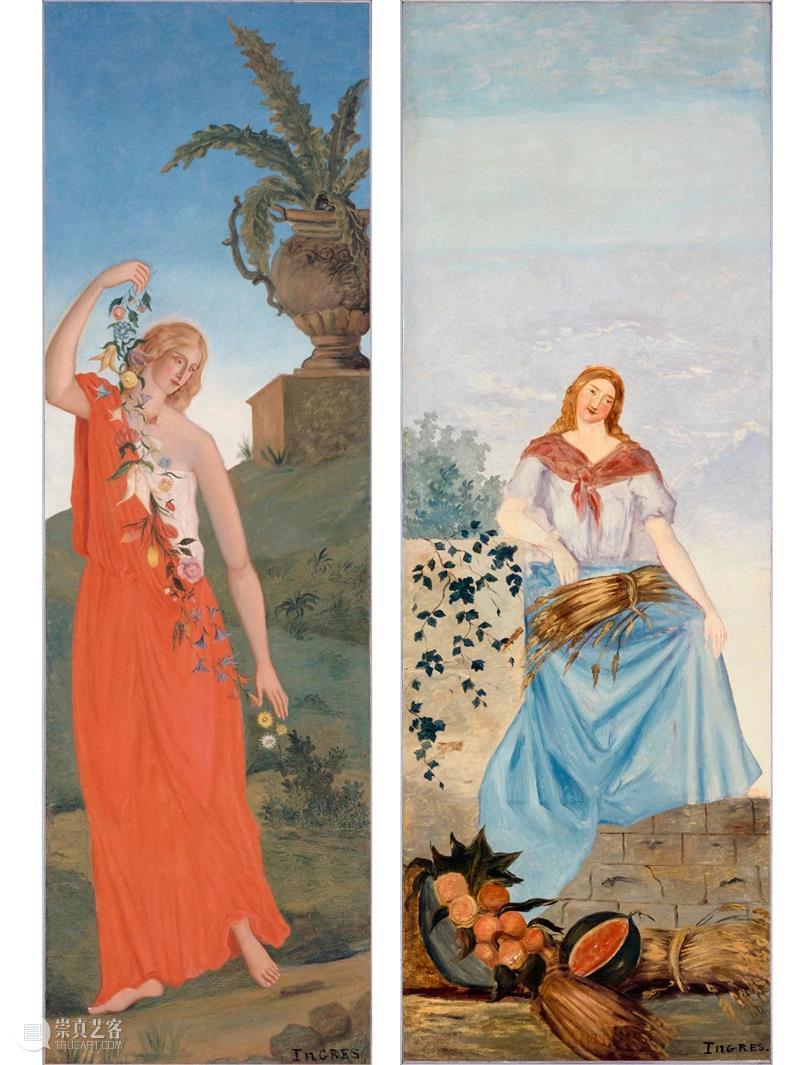

首先来看塞尚的《春》、《夏》、《秋》、《冬》,这几乎是他最早的作品。一般认为画于1860-61年之间,因为在左拉1860年6月13日给塞尚的信中说,他看到过一幅油画,“和你想在家里画的一样”;[1]在9月21日给巴耶的信中则提到“塞尚的木版画”。[2]这其中,是先画的《夏》和《冬》,位于客厅的正面墙上,而《春》和《秋》则分别位于客厅的左、右墙壁上,是晚些时候画的。高文认为,这些作品的主题与波提切利的四季画有关,[3]而且是对青少年的脆弱的滑稽模仿。高文说:“他是一个富有热情的梦想者,风格上那无望的暗夜欲望,合着他充满恐怖的、肉欲的诗歌,是支撑着他那梦幻世界的一部分。”[4]这种解释精辟但却笼统。为了更深入细致地理解这些作品。我们需要从这样的问题开始:这些画中画的女人是谁? Riviere认为画的是塞尚的妹妹玛丽,1960年她19岁。[5]我们要问,这女人意指谁?我们的解释要从一个貌似无关的问题,即从这四幅画的作画顺序来入手。

图(左):塞尚,《四季-春》,1859-61年,314x104cm

图(左):塞尚,《四季-春》,1859-61年,314x104cm问题是这样:如果说《夏》的位置比较合理,因为左面墙上后来画的是《春》,那么一个或许使艺术史学家们感到困扰的问题是:为什么画完了《夏》后面画的是《冬》而不是《秋》?对此,到目前为止,学者们还没给出合理的解释。进而,这四幅画都在右下角签有“INGRES”(安格尔),为什么唯独在《冬》的左下角还签有“1811”?[6]再看这四幅画中的女人的姿势,《春》、《秋》中是正面站立的,《夏》中是正面且介于站和坐之间,唯有《冬》中的人物是侧面蹲着的,而且至今仍可以隐隐约约地看到,《冬》的最初构思实际上其中的女人也是站立的。[7]那么为什么《夏》就非得用蹲着的人物表现呢?[8]这一切都似乎说明,《冬》具有某种特殊性。因此,我们需要从《冬》的解释入手。

图(左):塞尚,《四季-秋》,1859-61年, 314x104cm

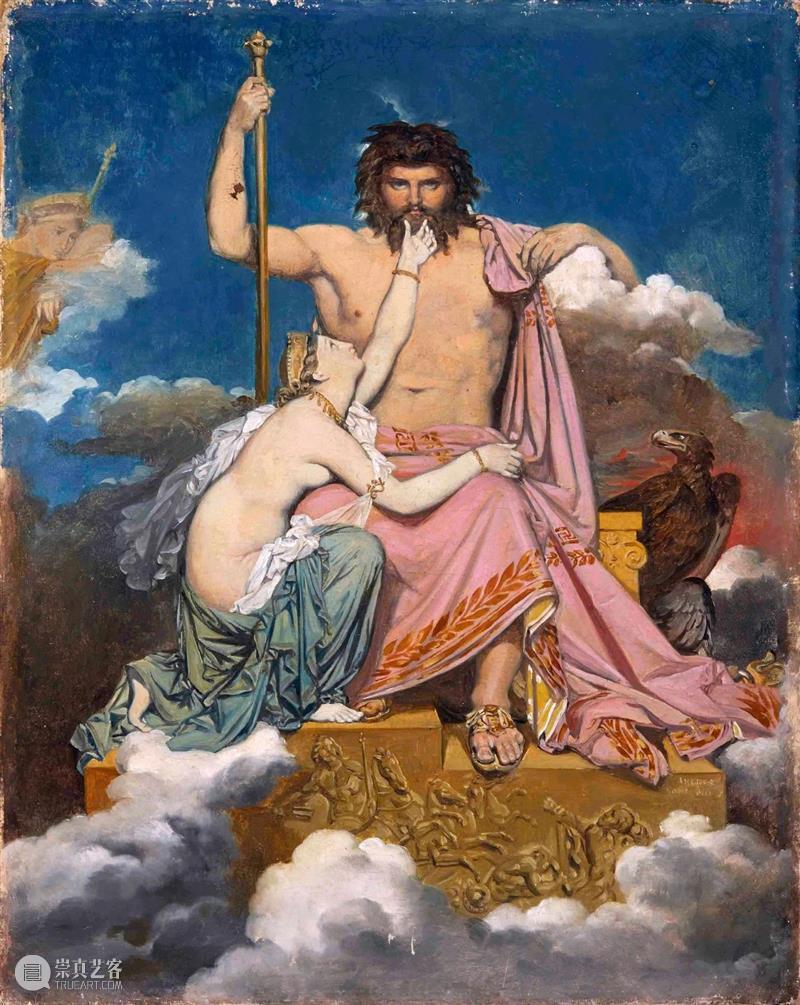

图(左):塞尚,《四季-秋》,1859-61年, 314x104cm周知,在塞尚家乡的艾克斯•安•普罗旺斯格拉尼美术馆里,藏有一幅安格尔创作于1811年的作品《朱庇特与希蒂斯》。这幅作品在艾克斯非常出名,塞尚自然是见过。但是,塞尚并不喜欢安格尔的绘画,因此,如果说塞尚的四幅都签有安格尔的名字,是在一般意义上对安格尔的讽刺,或者像雷华德认为的,塞尚是在以嘲笑的口吻告诉他父亲:他并不低于那个时代最著名的画家,[9]那么,既然在《冬》上面特别地签有“1811”,这意味着似乎《冬》与《朱庇特与希蒂斯》具体相关。对此,我们需要具体分析安格尔的这幅作品。

《朱庇特与希蒂斯》的画面主要是画了赤裸上身正面坐着的朱庇特和蹲在朱庇特右手的裸体的希蒂斯,其中朱庇特双臂抬起,与肩齐平,与身体呈十字状,左臂扶在云头上,右手高举,握着竖直的权杖,像一座坚硬的石像,挺胸直坐,好像完全不理睬希蒂斯一样;蹲着的希蒂斯则侧爬在朱庇特腿上,仰头看着朱庇特,同时双臂伸出,左手臂高举,伸直至最大长度,直到手能够捏着朱庇特的嘴巴,右手则搭在朱庇特的膝盖上。在希腊神话中,这表示希蒂斯正在祈求宙斯介入战争,把胜利赐予特洛伊人。[10]也就是说,安格尔并不是在表现一种爱抚亲昵,而是表现一种祈求。大约在1858-60年之间,也即在画《冬》之前,塞尚画了一幅仿《朱庇特与希蒂斯》的素描。[11]塞尚的仿作画的更有人情味,也更合理。他让朱庇特的左手握着权杖,右肩下沉,头也向右肩倾斜,同时右臂下垂,搂着希蒂斯;而希蒂斯则同样是双臂伸出,左手臂横搭在朱庇特的腿上,右手臂似乎是在急切地高举,直到手能够摸着朱庇特的左侧大胡子。安格尔的处理使得朱庇特与希蒂斯之间被希蒂斯高举的胳膊隔开,而塞尚的处理则消除了这种隔阂,使得希蒂斯的身体与朱庇特的身体更贴近,而且也便于朱庇特搂抱。总之,塞尚将希蒂斯对朱庇特的祈求变成了一种情人般的爱抚。根据作画的时间,很可能塞尚是在暗恋朱丝婷期间临摹的这幅作品,以表达一种特别的爱抚之情。而《冬》却是在暗恋失败之后画的。值得注意的是,塞尚画的朱庇特倒更像他同一年所画的素描中的摩西。熟知,在绘画事业上塞尚自比摩西,而且,如高文所说,摩西的形象和象征终生萦绕在他脑海中。[12]

图:安格尔, 《朱庇特与希蒂斯》,1811年, 327 x 260cm

图:安格尔, 《朱庇特与希蒂斯》,1811年, 327 x 260cm

我们再来分析《冬》。这幅作品中的女人与希蒂斯类似,侧面蹲着,但是却没了摩西般的朱庇特;这女人身着衣服,头低着,眼注视着前下方,双臂回缩至腋下,右手掌内收,贴在胸前,左手微微伸出,手掌抬起,掌心向外,对着右下方的火苗。从表面来看,这女人像是在烤火取暖。但是,从右手的动作状态来看,似乎又不像仅仅是取暖,似乎在思考着什么。其实,从女人的神态来看,这里的动作还可以做这样的解释:右手在表达“我”,而左手掌心向外,是一种推出或排斥动作,似乎是在表达某种“拒绝“或“不愿意”。整个动作似乎是在默默地表达:“对不起,我…不愿意。”结合着“冬”本身的寒冷之意来看,《冬》所表达的正好构成《朱庇特与希蒂斯》的反题。假如我们的分析正确,那么,根据《夏》、《冬》的作画时间,我们就可以断定,画中所画的女人正是意指朱丝婷,而这两幅作品《夏》、《冬》的作画顺序,一热一冷,正好表达了塞尚的暗恋的热烈与暗恋的失败。这样,我们就解释了塞尚的奇怪的作画顺序,以及为什么《冬》中的女人的姿势要由站立改为蹲着。

图:塞尚,仿《朱庇特与希蒂斯》的素描,1858-60年,铅笔纸本素描, 23 x 15cm

图:塞尚,仿《朱庇特与希蒂斯》的素描,1858-60年,铅笔纸本素描, 23 x 15cm

现在来看在写作《恐怖的故事》的一年多之后,塞尚根据照片所画的自画像。在这幅自画像中,如雷华德所说,“他一面细致地画细部,改变了外貌,一面忠实于模特儿,或下巴延长,或脸部加以起伏,或睫毛加以调子,完全改变了面目的表情,将照片中优美平和的脸变成了具有逼人的锐利目光的命运一般的表情的野蛮人。……表现了既是永远怀疑的牺牲品又是对一切感到幻灭而忧郁并且对他人甚至自己进行反抗的塞尚”。[13]雷华德的评论似乎更注重于自画像的内在涵义。米歇尔·奥格的评论则与图像表面更吻合:“黄色的皮肤、突出的双眼、紧锁的眉头,使他看起来像是一般意想中的恶魔面孔”。[14]也就是说,与其说塞尚把自己画成一个野蛮人,不如说是画成了一个恶魔。但是,无缘无故地将自己绘成一幅恶魔面孔,有点不合情理,其中该有些缘由。实际上,自画像中的塞尚,嘴唇鲜红,像是刚刚喝完了血,更符合《恐怖的故事》中的“炽热瞳孔、鲜红发光”、“丑陋的吸血鬼”的意象。这是一种自残现象:画中的塞尚像恶魔一样瞪着现实中的塞尚。难道敏感的塞尚是在暗自表达一种后来梵高(因长期在经济上依赖他的弟弟提奥)也有过的那种与表面上看起来完全相反的、难以言说的愧疚自责心理,即他意识到当一名艺术家就意味着要成为长期啃老——喝父亲的血的“丑陋的吸血鬼”?难道这就是雷华德所说的“对自己的反抗”?

图:塞尚,《葬礼前的化妆》,1867-1868年, 49x80cm

图:塞尚,《葬礼前的化妆》,1867-1868年, 49x80cm

再看《验尸》。弗莱评论道:“画中所揭示的外科医生的手艺,简直来自爱德加·艾伦·坡所刻画的噩梦情景。那些人物并没有失真,但看上去却像一群恶魔般的疯子,正在聚精会神地对一具死尸开膛剖肚。即便是再现手法上的无能,人物比例全失,也未能制约塞尚创造性努力的冲动,或模糊其令人毛骨悚然的恐怖情调。”[15]但是据考证,这幅画所画的并不是验尸,而是葬礼前对死者的清洗化妆,所以标题应该是《葬礼前的化妆》(La Toilette funeraire)。[16]Krumrine认为画面当中的秃头人物使人想起塞尚本人,与左拉写于1867年的小说《红杏出墙》(Therese Raquin)中描述的画家Laurent具有平行性,并且这里的画面与左拉小说里描述的情景也类似。[17]但是,她却难以确定塞尚的绘画与左拉的小说在时间上究竟哪一个更早。[18]同时,学者们也认为塞尚此画是受到了Ribera和卡拉瓦乔的作品的启发。(参见Lewis的书[19])我们不知道塞尚是否真的读过艾伦·坡刻画的梦境,但是,这幅画的画面显然不像是在医院的无影灯下,倒像是在漆黑之夜,而那躺着的死尸,半睁着眼睛,也像是在《恐怖的故事》中描述的,“五官因恐怖而冻结”,“空乏无力”,处于濒死状态。这里值得注意的是一种自指性。我们可以看到,如果说当中人物看起来很像到1869年就已秃头的塞尚,那么从胡子来看(塞尚是1860年开始留胡子的[20]),那死尸既像耶稣,也像早年的塞尚,也就是说,与Lewis关于《野餐》的分析类似,这里也出现了两个塞尚。这不只是对“早逝”的回应,而是活着的塞尚为濒死的年轻时的塞尚化妆。换句话说,活着的塞尚能看到死了的塞尚。这不正是《恐怖的故事》中最后的诗句:“我醒来,注意到,葬送行列驱动着/失序的葬送行列,我去,我不知到哪里/很有可能我已死去”吗?或许这意味着塞尚正在告别过去?

图:塞尚,《暗杀》,约1867-1868年,65x80cm

图:塞尚,《暗杀》,约1867-1868年,65x80cm类似的场面也出现在《暗杀》中,这是典型的暴力场面。在弗莱看来,塞尚的心灵总是萦绕着某些更加令人恐惧不安的形象。他情绪中的暴烈不时促使他采用直截了当、耸人听闻的借口。《暗杀》即是如此。画面中有两个正在进行行凶的人,一个正在残忍地刺杀,另一个则正在制服那伏地的被暗杀者。这场面在令人毛骨悚然的黑暗背景的衬托下显得格外明亮。[21]Krumrine认为这也与左拉写于1867年的小说《红杏出墙》中描述的场面类似(同样不能确定两者的时间顺序)。但这却意味着那谋杀者是以塞尚为原型。[22]但是,我们认为,《暗杀》中呈现的也与比左拉小说更早的《恐怖的故事》中的描述的场面几乎一致:在一个“漆黑之夜”,在衬托下显得格外明亮的“惨白光线”中,倒在地上的被暗杀者,肢体苍白无色,死昏过去,就如“我倒地;全身冰冷,几无生气/接触到敌人的手下,颤动/冷汗流遍全身/想起身逃走,却空乏无力/我看到一群恶魔”,等待那两个魔鬼般暗杀者宰割。我们耳边似乎听到了喊叫:“大地!掩埋我!岩石!打击我!”这使得我们不禁要问:这被暗杀者到底是谁?是塞尚自己吗?是对他从1858年就开始经常挂在嘴边的“我感觉,我必将早逝”的回应吗?而那暗杀者又是谁?如果说如上认为的是塞尚,那么这是指他自己的无能,无法完成事业,拟或是“痛苦,傻瓜,愚钝”,“漂流、沉默、沉溺、舒缓、钝化、虚脱状态”?进而,如果联系《恐怖的故事》统一来看,是否《自画像》、《验尸》、《暗杀》这三幅画里都隐隐地暗含着一种由暗恋失败而产生的自虐心理,即一种自指性,或如高文所说的,一种“自残”的元素?[23]

图:塞尚,《现代奥林匹亚》,1870年,56x55cm

图:塞尚,《现代奥林匹亚》,1870年,56x55cm对于《现代奥林匹亚》,弗莱评论道:“这幅作品那种天真的色情灵感对艺术家来说暗示了一种如此荒谬,如此难以置信的变幻莫测的视觉。要是塞尚的艺术允许一丝反讽可能性存在的话,我们或许会认为它是一幅巴洛克作品的滑稽模仿之作。”[24]但是,弗莱排除了“滑稽模仿”的可能性,他敏锐地观察到:“无论是他那种聚精会神的力量,还是他处理画面的狂热决心,都跟这种解释相矛盾。这幅画的每一个信息带给我们的都是这样一种确信:滑稽模仿的观念和他的天性格格不入。……他的艺术具有高度的严肃性,却不缺少幽默感。”[25]因此,弗莱做出精辟的结论:“我们注定会十分严肃地对待那蟾蜍般蹲在华丽大床上的裸体女人像,那过分庸俗的剧院式装修,那粗糙的‘业余手法’,正是这位‘业余爱好者’在兴致勃勃地打量着荒淫奢靡的裸女。这是多么奇怪的乔尔乔内与提香色情‘诗篇’的结晶!这里,所有的抒情气氛都消失了,在反讽的伪装下,也不易发现是什么样的心绪启发了他的创作。”[26]我们的兴趣在于继续弗莱的问题:究竟是什么样的心绪启发了他的创作?首先,这幅画的主题深受马奈《草地上的午餐》的影响,但是,正如弗莱所说,“这幅画对于主题的处理方式,以及绘制现代抒情诗篇的理念所施加于塞尚的影响,要远远超过马奈作品所呈现的形式感或特殊的视觉感。”[27]此时的塞尚与马奈有着根本性的区别。“因为马奈的想象力是纯粹视觉性的,他的创造中没有任何幻想的东西。他并不试图通过形象来表达一种诗意观念。而该阶段的塞尚还认为自己是一个幻想主义者。他的想象力是由诗歌培育的,目标在于对实际现象的造型诠释之外的东西。”[28]因此,我们认为,在这幅画中,塞尚的“那种聚精会神的力量”,“那过分庸俗的剧院式装修”所塑造的高度的严肃气氛,这位貌如塞尚自己的“业余爱好者”对荒淫奢靡的裸女的兴致勃勃的打量,给出的不仅仅是塞尚自己像诗句“窥视那女神的腰部”所描述的窥淫癖,而且,由这幅画中的床所提示的与性爱的关系,使我们想起他在诗歌《芦苇笛》中,描述的公开的、不回避的、赤裸裸的性爱场面:“她昏阙倒地/麻木之际/我索视她的芦苇笛/噢,甘甜的芦苇笛”,并且这窥淫也像《芦苇笛》中“‘再深些!’……我收起长矛/十次,二十次之后/但是,来自背部的摆动/‘怎么停了?’”。我们认为,正是这种公开的、不回避的赤裸裸表现了这幅画的“现代性”。因为,如果说马奈的《草地上的午餐》所提供的对草地上女人体的观赏,使伪君子般的观赏者无形中处于一种安全的、私密的传统观赏状态,也即一种含蓄的非个人化,那么塞尚来的远为勇敢,也更露骨。他直接告诉人们,不是别人,正是他塞尚自己在观淫!这幅画的所谓现代性就表现在对于这种虚伪的、含蓄的非个人化的反抗。这显示了塞尚的巨大勇气,也显示了《现代奥林匹亚》与《草地上的午餐》的根本区别,以及塞尚与马奈作为艺术家在气质的差异。同时,这种赤裸裸的色情场面——这种“现代性”,不仅可看作塞尚的性压抑、性妄想以及由此导致的对所有女性事物感到困窘、尴尬、矛盾的情感的发泄,而且更精妙之处在于,它恰如其分地表现了塞尚内心的一种难以克服的矛盾性:正人君子般的塞尚与床上的赤裸淫女之间的关系是,既欣赏,又疏离,既近在咫尺,又分处两个世界,就如那朱丝婷,既近在咫尺,又得不到。

图:塞尚,《强夺》,1867年,90.5x117cm

图:塞尚,《强夺》,1867年,90.5x117cm最后,我们来分析塞尚早期最强悍的作品《强夺》(1867)。据雷华德的《塞尚传》说,这幅作品是塞尚早期作品中“最值得惊叹的构图之一,是在拉贡达米街左拉家中之作的,作为礼物送给左拉”。[29]雷华德描述道:“此画以深绿色的草原为背景,施以使人想到海浪那样的线条。呈古铜色的裸体巨人令人可怕,他手中抱着一位蓝黑头发的、脸色苍白的白女子从背景中浮出,布从裸女的腰间滑下来了。背景中,一朵白云前耸立着一座山,它大概是圣维克多山的遥远的回忆吧。左侧画着两位玫瑰色肉体的少女,给构图锦上添花。”[30]这只是一种字面解释。但是,说画面中的山是圣维克多山是有道理的,因为此画中的远山与塞尚画于1967-70年间的《圣维克多山的壕沟》中的山形完全一致。而左拉则给出了不同的理解,如雷华德所说:“后来左拉在其《杰作》中描述克劳德·兰蒂尔的画时,觉得这幅画酒浮现在眼前。不用说,使左拉想到这幅画是由于那种逼真的色彩,戏剧性的构图、画面迸出的力以及竹马之友塞尚强烈的个性的表现。”[31]左拉的解释只能说他借用了《强夺》中的场景,不能用来说明作品本身的含义。但是,既然此画是作为礼物送给左拉的,那么就似乎暗示着这画与左拉具有某种相关性。那么我们自然要问:这幅画到底是什么意思?这男人画的是谁?女人画的又是谁?关键是,这幅作品与塞尚本人的关系是什么?仅仅是标题的意思“强夺”吗?那男子并不是像鲁本斯的画中那样去抢劫一个充满肉欲的“玫瑰色的女人”,而偏偏要去抢劫一个僵尸般的女子,不正说明在这背后该另有故事吗?

Lewis认为,《强夺》中所表现的与奥维德《变形记》里描写的普路托抢劫普尔塞庇娜的场景一致。[32]由此她做出断言:塞尚的《抢夺》与其说与艺术家本人过量的激情有关,不如说的更与传统文化有关。[33]从塞尚喜爱拉丁诗歌这种知识背景来看,这种解释是有一定道理的。但是,这种解释还是存在着一些问题。首先,且不说画面中没有普路托的战车,画面显然是夜景,这与《变形记》里的场景不符,关键是普尔塞庇娜的状态也与《变形记》里的描写不相符。实际上,根据《变形记》,此时的普尔塞庇娜并不是处于昏死的僵尸般状态,而是“姑娘吓坏了,悲哀地喊着母亲和同伴们,只是叫母亲的时候更多些”。[34]其次,更关键的是,这种解释并不能说明为什么画面的背景中会出现圣维克多山。显然,塞尚是在通过圣维克多山来暗示这幅画与发生在他故乡的事情有某种联系。

高文敏锐地看出了《强夺》与《恐怖的故事》之间的具体联系,特别是,他也注意到那强壮的男子与僵尸般的女子的关系与《恐怖的故事》中的描写的一致性。[35]实际上,这幅画中的黑色、深绿、深蓝,这些悲剧性的色彩渲染的是闪着奇异的光的令人恐惧的暗夜气氛,右边的树叶深红如血;脸色苍白的女子有着浑圆的臂膀,但却“双眼凹陷”,如一具冰冷的尸体;巨人般的男子头部前倾,正好贴近女子的乳房处,像是在吻着女子的酥胸,这一切正符合了《恐怖的故事》中描述的那由美女变为尸骸的恐怖的一瞬间:“以胆大而罪恶的嘴唇/我吻她那悸动的酥胸/瞬间,我感觉到死亡的冰冷/在我双手中的女人,玫瑰色的女人/突然消失,变身/变成骨头殭张的惨白尸骸/骨头作响,双眼凹陷消失……”。但是,由于高文没能理解《恐怖的故事》的深层含义,所以他的解释只能到此为止,从而不能深入解释这幅作品与塞尚本人经历的特殊关系。所以,他的解释依然不能说明为什么画面的背景中会出现圣维克多山。

我们认为,更合理的解释应该是,《强夺》不是对单一素材加工的结果,而应该是一种综合的艺术创造,是传统文化知识与艺术家个人恋情经历相结合的产物。在这里,塞尚将希腊神话与他的诗歌《恐怖的故事》里描述的场景进行了综合,也就是说,字面上是《变形记》里的普路托抢劫普尔塞庇娜,含义却是如《恐怖的故事》中描述的塞尚拥着瞬间变为僵尸的美女。这样,根据我们前面对《恐怖的故事》的分析知道,这里的描绘意指的正是塞尚拥抱着美女朱丝婷!这就解释了为什么画面背景中会出现圣维克多山,因为这件事情发生在塞尚的故乡!至于,诗中女子的金发到画中变成了黑色,很可能是为了增加恐怖气氛;而男子也嬗变成了肌肉硕健的巨人,可能是表达了,此时的塞尚的自信心,他已有巨人般的勇气,自由地面对并改造过去的事情。

既然这幅画作于左拉家中,并且作为礼物送给左拉,那么画中会包含着对过去时光的回忆,是相当自然的。很可能,情感细腻的塞尚在构思这幅画时,不仅想起了希腊神话,也沉入了对圣维克多山的遥远的回忆之中,特别是突然想到了他的那首具有特殊意义的诗歌《恐怖的故事》中所描写的那曾经与左拉共同分享过的令他永生难忘的场面。而左拉,或许因为不是亲历者,自然不会像当事人塞尚那样,对平生第一次恋情受挫印象深刻。但是,塞尚情感细腻,性格内向,自尊心极强,他可以笼统地说自己愚笨无能,甚至不着边际地说自己可能早逝,却难以容忍他人说自己的具体的无能失败。左拉的《杰作》竟然会导致他们之间30年的友谊的终结,就是最好的例证。因此,虽然塞尚从不再与左拉谈及这曾使他倍受煎熬的情感挫折,但却会暗自通过把自己虚张声势成肌肉硕健的巨人,以左拉也难以觉察到的隐晦方式,来追忆往昔。

上述分析导致结论:塞尚的《恐怖的故事》在塞尚的所有诗歌中具有特殊地位和意义,它并不是无关紧要的“有关幻想故事的漫无边际的诗歌”,也不是“与左拉之间的乐趣”,它是塞尚平生唯一的暗恋失败的结果,它关联着塞尚的一些早期绘画代表作品中的意象构成。这使得那些初看起来似乎与女人和性无关的早期作品,如同夏皮罗所分析的塞尚中后期的有关苹果母题一样,创作的最原初的、深层的动力却居然与一个具体的女人有关。当然,塞尚早期所受到的影响是多方面的,特别是,在塞尚写《恐怖的故事》之后,还受到了一些其他的影响,因此那些似乎是在探测他那无限的才华的边界的早期绘画是多样的,可以说,任何分析都不可能穷尽其高度复杂性。我们仅仅是分析了一个小小的侧面,目的在于指出,塞尚早期的情感经历以及与其相关的诗歌对他的早期绘画的影响,或许比我们想象的要具体一些。

感谢沈语冰教授多年来给与的帮助,他的现代艺术译著系列和他所主持的“西西弗斯”小组的各种文献,是笔者持久惊奇的来源。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享