大万世居驻地研究项目作为坪山美术馆首期艺术驻地,于2022年8月开启。5组艺术家(贾羽明、梁宏伟、李赢、毛茸茸有感情的田野、周梓璇)与驻地项目组一同经历了至此已5个月的驻地研究,并从2022年1月底开始将驻地作品在大万世居呈现。本次驻地项目希望能够挑战惯常的驻地机制,在创作的可能性上进行突破。从抵达大万世居的方式,到作品完成后的再思考,也都进行了多角度的尝试。同时,通过论坛和各种讨论活动,项目得到了诸多学科领域专家的支持,使本次艺术创作研究在大万世居完成了更多角度的渗透和衍化。在创作中,我们呼吁并鼓励艺术家突破艺术作品的类型框架、传统创作模式和空间的物理性界限,使用跨语言、跨媒介、跨空间维度的方式,创作和展示自己的作品。过程中项目保留了大量的创作研究文献和资料,并通过诸多短片和纪录片的方式希望使这场思想的尝试持续下去,继而与更多人产生碰撞。

采访:“大万世居”首期驻地项目执行团队(以下简称Q)

受访:艺术家李赢(以下简称A)

编辑:米选萦

Q:谈谈来到大万世居的切身感受。

A:驻地走访比对深圳这边同类世居,发现有其关联性,动因上都承载着特定时期客家的迁徙历史,选址上同样注重风水切入点,形制上都是围合结构配前方月牙水塘。也看到其独特性,区别于其他围屋,大万世居内二层外且有塔楼,称之为围堡。土(家)客(家)冲突频繁,随时进行生存发展上的激烈地缘争斗,围合是种防御功能性结构,那么塔楼的高域视角是种随时保持作战并抢占攻击优势的警戒状态。我能从建筑结构本身就能感受强烈的生存权欲。

Q:最开始对于“大万世居”艺术驻地研究创作项目的设想是什么?

A:最开始对于驻留创作的设想是做和我平时完全不一样的创作,什么都行,只要是不是自己熟悉的方式方法我都想借此机会尝试下。我们几组参与者和策展人初步讨论后,我发现另外几组艺术家选择的方式各有不同,影像、线上互动端口、平面等,从整个展览为整体考虑,我还是回到三维实体来,以便让这次项目整体维度丰满些。我的第一版方案也是关于镜像复制的主题,选取轴线中心的一部分建筑,采用线条形式镜像结构。

Q:如何将创作介入驻地项目中及在创作中的思考?

A:大万世居由迁徙过来的曾氏开始建造第一间屋“安营扎寨”,随子嗣繁衍以围合为基础一圈圈扩建,由单个体为单位-以父母子女小家为单位-以宗族为单位,形成现在看来每间小屋类似而又有区别的迷宫式的单节构重复。再结合半圆水潭接半圆围堡的形制看,很符合东方思维里的太极咬合。我提取这种具象体现下的抽象思维,标准化的镜像复制,期间个体产生的特征化糅杂,集合-扩散衍生,是我这次创作主题。

Q:作品创作中对于最初的设想有什么调整?

A:比较最初的设想-建筑框架似的镜像关系,方案调整到以卵状正负型去体现镜像复制繁衍的关系,我不说明其中的推进关系的话,单从表面形式来看,大家是很难从最终作品看出第一版的影子。

Q:作品完成过程中最大的困难是什么?克服了吗?是如何克服的?

A:作品完成过程中最大困难是项目时期过半我们方案还是没沟通确定下来,大家理所当然以为实施也会延期,但后来发现结项时间并不会更改,所有人又凌乱了,紧锣密鼓安排实施。我制作是最需要周期的,大家也都为我着急,整个制作时期还处在最严格的封控时期,我从第一反应绝不可能完成-过渡到快想办法解决-后期赶紧冲吧。时刻都会蹦出个什么,考验身心的承受能力。我也谈不上如何克服的,反正和做梦一样,本来安排好好的时间规划,每件事变动着联动着,居然魔幻的都重叠到一起去了,和自己准备三年的个展最后重叠到一起。

Q:此次驻留最吸引您的地方是什么?

A:此次驻留最吸引我的地方在于周期比较长,且对具体在地的方式不是特别严苛限制 ,这样就能比较自由的分配时间,我是分几个阶段,先到这个陌生的地方,游走周边认识感受下,并不会想到要做什么;离开一段时间,一定距离的回想这里相关的一切;又回到这个地方待待,比首次来要有针对性去寻找些什么线索;如此反复几轮逐渐形成初步方案,进行讨论,又再推翻直至重新确定方案、实施落地。

Q:在此次驻留中获得的与以往不同的灵感或创作经验是什么?对于未来创作的借鉴功能如何?

A:可以说是不抛弃 不放弃?对于未来创作的借鉴功能是不管什么情况都是可以找到相应方式去回应,是时间还是空间或是什么动荡因素,都悉数记录在作品创作中。

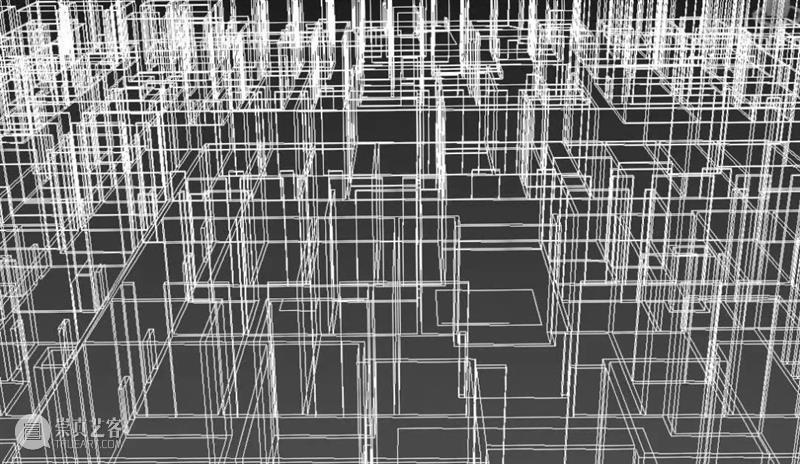

作品展览示意图

《衍金》,雕塑,黄铜 不锈钢,150*150*290cm,2022

大万世居由迁徙过来的曾氏开始建造第一间屋“安营扎寨”,随子嗣繁衍以围合为基础一圈圈扩建,由单个体为单位-以父母子女小家为单位-以宗族为单位,形成现在看来每间小屋类似而又区别的迷宫式的单节构重复。再结合半圆水潭接半圆围堡的形制看,很符合东方思维里的太极咬合。我提取这种具象体现下的抽象思维,标准化的镜像复制,期间个体产生的特征化糅杂,集合-扩散衍生,是我这次创作主题。易产生时间痕迹的黄铜,和古建很好融合,雕塑主体呼应天井中的实际组织框架;小房间里利用光影虚像体现压缩空间(平面),并置下的现存空间-虚拟空间,镜像、拟像的关系;由这里的镜像复制、穿插,联系到细胞化,一分为二,繁衍扩散、衍生、生存权欲的天然扩张这些生命主题。

李赢

1985年 出生于湖南

2010年 本科毕业于中央美术学院雕塑系第一工作室

2013年 交换于荷兰皇家艺术学院 Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten

2014年 研究生毕业于中央美术学院雕塑系

王尤

独立策展人,万尤引力实验室创始人

她早年的装置和影像作品曾获IDA数码艺术大奖学院奖入围奖(2006)、横滨新媒体艺术影像节提名奖(2007)等。2020年她以对太空艺术的前沿研究和风格鲜明的策展成果,作为 Hyundai Blue Prize 中国青年策展人大奖获得者。她曾受邀作为国家艺术基金项目学术评委、清华大学国际设计教育论坛工作坊导师,北京电影学院国际新媒体艺术三年展学术嘉宾等;策划和组织国内多个大型新媒体和科技艺术节、学术论坛;主导和参与多个跨学科实验室的组建。

同时作为出生于内蒙古的宇宙游牧者,新媒体艺术出身的创作型策展人和媒介研究者,她用策展创作思考诸多问题,如主体感知在时空序列里的递归和代谢;社会创新与公共艺术的伴生;人类的个体位移与信息传播间的关系,及由此引发的社会和技术问题等。她的研究和工作领域涉及电影、当代艺术、科技艺术等。

策展人:王尤

出品人:刘晓都

驻地艺术家:贾羽朙、李赢、梁宏伟、毛茸茸有感情的田野、周梓璇

*按艺术家姓名首字母顺序排列

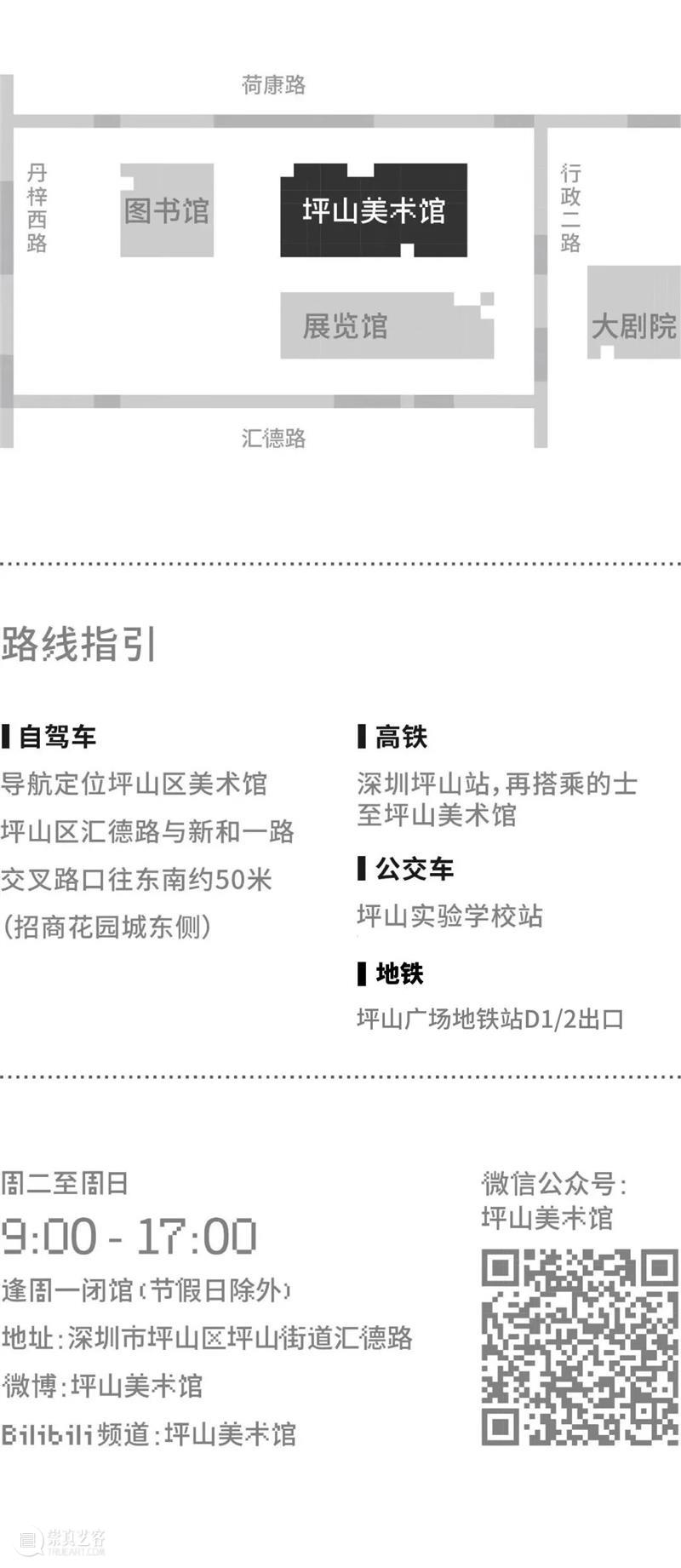

项目时间:2022.08-2023.03

地点:大万世居+坪山美术馆

指导单位:坪山区文化广电旅游体育局

主办单位:坪山美术馆

执行团队:坪山美术馆团队、万尤引力实验室

项目执行:汪娇、米选萦、黄思聪、许栩、马嘉慧、罗晓毅、黄韶云、廖悦莹

文本编辑:汪娇、米选萦、李语湉、骆昱彤

视觉设计:徐翔宇

摄影摄相:黄思聪、张嘉瑶、蔡东霖、罗晓毅

鸣谢单位:大万世居、大田世居、鹤湖新居、 南山博物馆、 何香凝美术馆、海上世界文化艺术中心、 东江纵队纪念馆、北京电影学院、振世远景艺术展览

鸣谢: 周力、白伟振、江扬、何竞飞、李安红、刘旭光、黄扬、孟磊、王晓东、张悦、王伟爱、曾锦青(大万世居村长)

特别鸣谢:呼麦/ 海木日台

驻地项目相关阅读:

PAM回顾|“大万世居”艺术驻地论坛二:“声景的体认和想象”

PAM驻地 | “界面旅行”——大万世居艺术驻地创作展开幕活动回顾

PAM驻地|大万世居驻地研究项目纪录短片首发暨创作回顾论坛预告

PAM回顾|“大万世居”驻地研究项目回顾论坛实录

PAM驻地 |“大万世居”驻地研究项目艺术家专访:周梓璇

正在展出

内容整理|米选萦

编辑| 骆昱彤

审校|刘晓都

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享