编者按:摄影是当下人们再熟悉不过的一种媒介了,特别是伴随智能手机的出现,让大家随时随地很轻松便捷便能采集到想要拍摄的对象——或人或景或物,以至于对于摄影成果能够称之为作品从而进入到美术馆的展示空间,在更广泛的社会层面依然存在很大的疑问空间,对于摄影是不是艺术的讨论更是由来已久。蓝顶美术馆即将于3月17日开展的“黎朗、李俊双个展——俊朗之径”可能是对疑问的一种回答,也可能是另一种疑问的开始。上期,我们品读着策展人谢晋宇老师的文章《黎朗的社会构造摄影》,走进的是艺术家黎朗的艺术世界,本期我们继续跟随谢老师的文字,看看艺术家李俊给我们展现的是什么样的创作惊喜……

李俊的“非物”摄影[1]

谢晋宇

李俊的创作被大家公认是思辨型的,我大胆地将他的摄影称为哲学和禅意摄影。借用中国哲学的一个词:“非物”,我认为李俊是一个为非物造像的人。

一、一个现象学的摄影和对“物体系”的新异抗拒

李俊的作品尝试包含一种主观的深层次感受以及对于事物表面的本能的反应。许多评论家注意到的是他对于时间的角度新颖而出乎意料的表现。不过我更关心他在摄影里对现象学的应用和将物抽离后对于物体系的新的解读和抗拒。

早期,他通过去除被拍摄主体,只留下主体的影子(《无常时》、《物影》);后期,他进入暗箱(《记之暗面》、《被排除的剩余目光》、《何处是眼?》),同样是在去除主体的影子。他在再现,在做一种再现的摄影,通过这再现,探讨作品里面的哲学问题。我认为李俊的创作是将现象学直接显身的一种哲学创作,而且他的实现度极高。

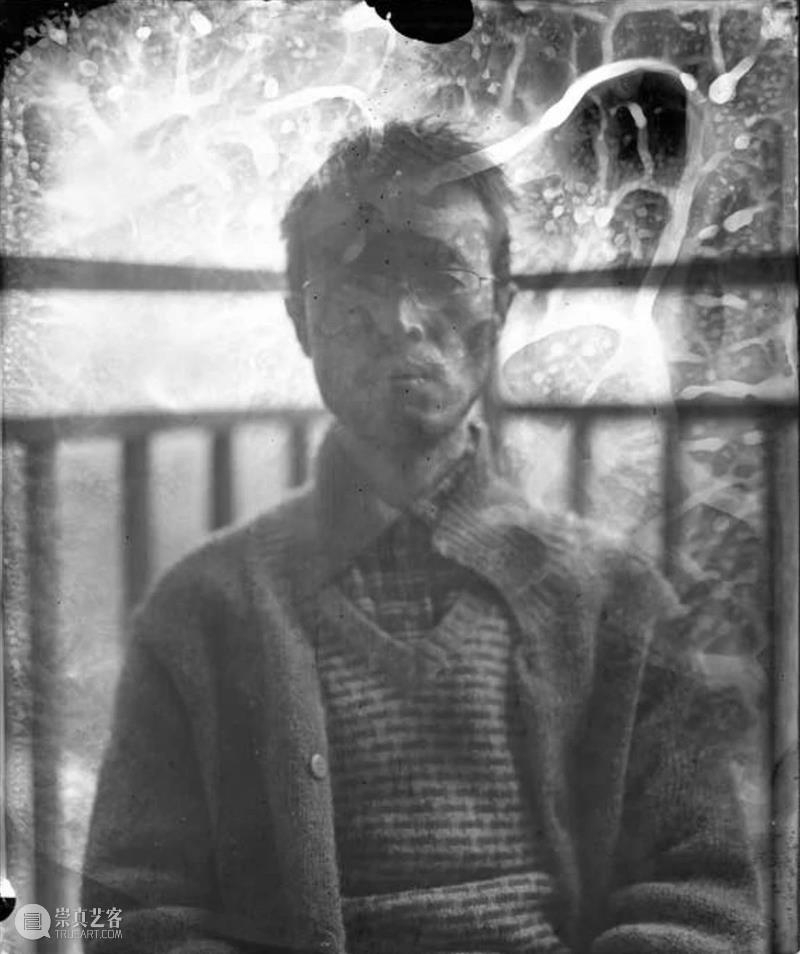

李俊,《母亲和儿子》,60cm x 75cm,2010

李俊,《母亲和儿子》,60cm x 75cm,2010

李俊的创作都在使主体物品不在场,这提供了一种全新的可见性和自由度,不仅仅是人们在《无常时》里看到的灰尘所表现的时间,所以将《无常时》仅仅归结为时间,流于小清新,这样的评论有可能是误读。

一般的认识逻辑是必须要有物的存在,然后才能讨论物的意义。而李俊的作品已经是倒过来在看,将物取消以后,再讨论物的意义就完全不同了。胡塞尔的现象学认为物像不是一种客观事物的表象,也不是客观存在的经验事实或“感觉材料”,而是一种不同于任何心理经验的“纯粹意识内的存有”。李俊的创作不正是这样在看待现象吗?

胡塞尔现象学著作之一《内时间意识现象学》书影

胡塞尔现象学著作之一《内时间意识现象学》书影

李俊刻意地不让我们去看见他所拍摄的客体实际所显示出来的那个面,而是让我们看见这些客体非实显的可能方面。不在的东西在,在的东西已经不在了。李俊的作品已经有无数个意义在里面,总有一种现象学所说的“盈余”的感知在里面。这些盈余的感知在他去除主体的过程中,或者在相机的暗箱里获得了一种胡塞尔所说的“内部时间”,我认为他在这时间在提取一种“内本质”,同时又让作品产生一种“潜能场”。海德格尔一直将现象表现的可能性看得高于现实性。我感觉李俊的作品真正实现了对于现象学的这些原理的一种维护和呈现。

如果说李俊早期的作品还只是在去除主体而保留它们的的影子上做文章(《无常时》、《物影》);到后期当他进入暗箱进行创作的时候(《记之暗面》、《被排除的剩余目光》、《何处是眼?》),作品已经开始在尝试让“时间-生活-历史”所呈现的意象意蕴化,让这个意蕴化直接显身,当然,这个显身过程是在相机内部实现的,是在他给定条件后交由相机去完成的。现象学里说的“意识晕流”在他的作品里生成、被他展示出来,将现象学的思想天地用摄影重现出来,这体现了现象学方法和理念的无法尽测的深邃性。于是,李俊完成了他的现象学的摄影创作。

李俊的创作同时又是对东方哲学里“非物、非时”的直接显身[2]。李俊的物在刚刚开始的时候(《无常时》),还能够判断其原物是什么,他也主动在作品的标题上进行这样的提示,如《电视DVD机的连接线》,到《物影》的时候,他已经有意识在制造一种无以名之的物。许多评论都看得了李俊摄影主题的无法辨认性。但是他为什么要将作品的可感知性降低?对其背后逻辑的解释似乎不尽人意。

李俊,《NOTHING NO.18》,77.3cm x 99.9cm,2015

李俊,《NOTHING NO.18》,77.3cm x 99.9cm,2015

李俊的创作可以说是在回应当今世界普遍的生存焦虑,因为我们无法实现对物的掌控,而常常变成物在控制我们。当这个物还是具体的消费意义上的物的时候,我们会成为鲍德里亚《物体系》里“物化”或者“异化”的牺牲品。对于异化问题或者物化问题的讨论,一直是遭遇异化的人在关心的,许多艺术家都在用他们的作品去检视异化和物化问题。当物品成为商品的时候,人的工作被抽象化,人格的印迹在商品上就已经消亡。在与物体系的对抗中,人显得极其孤立无能。

萨特在《辩证理性批判》中说,我对物质进行的行动是“我为我的行动”,但是物质也把我和他人连接起来,我的行动因此变成了“我为你进行的行动”,由“我为我”变成了“他者为他者”。马尔库塞则在《单向度的人》中提出文明的生产会将多余的事物变成必须,将毁灭变成建构,将物的世界转化为人的身体和精神的一个面向。人们在商品里(如汽车、音响、电冰箱、住宅)找到他们的灵魂。

被拍摄主体的隐匿和缺失,是他摄影的一个方式。他用这样的方式在和观众“躲猫猫”,这也是许多小说、电影常常用的方式,因此而产生浪漫的效果和联想,这也是许多评论家和观众说他作品抒情的原因。他似乎更加质疑摄影的真实性,而在强调摄影可能产生的“幻觉”。

李俊的创作是否在利用对物的去除,在做一个对于物体系的新异的反抗?或者用这次一个对谈艺术家安溯的话来说:“对现实的抵抗”。当这个体系变得不再可以辨识的时候,物从一种形而下上升为一种形而上。这可能是一种有趣的、个人化的选择。这让我也更加理解了李俊对于物的态度。熟悉他的朋友都知道他对物、对于奢侈的拒斥。他的家是一个人们经过“断离舍”才能看到的世界,他根本不需要断离舍,许多家庭必备的家具和器物在他的家里都没有踪影,书籍是他拥有的最丰富的“物”。这就是他现实生活里对于物体系的态度和真实选择。所以他的作品才能有这样的纯净,思考才能如此深入。

他的作品还体现了他对于摄影的最基本的特性----真实性-----的质疑;不过,他的重点并不是质疑这个,而是在用机器来制造新的东西,那个东西已经不是传统摄影所要“捏摄”的物的影像了。

李俊作品对于物体系的脱离是一个很亮的点,他甚至都不屑于对消费社会里商品的批判。这种超然恰恰是他作品没有被认真对待的地方。对于李俊作品的这方面的价值,我认为我是不够进行讨论的。这需要一个和鲍德里亚同样层级的作者来论说。

人类对物体系的研究在鲍德里亚、罗兰·巴特那里得到了最充分的发展,他们对于物体系进行了极其到位的类型学研究,但是,鲍德里亚仅仅将物体系归结为一种消费和消费品。在他们的著作里还没有认真对待由艺术家造物而制造出来的存在——艺术物。这样的存在尽管已经是我们精神消费的重要商品,但却还没有得到过系统的分类。这个系统的新奇性和《物体系》讨论的商品物为代表的形而下之物比起来,同样是繁复重叠,同样给我一种层层袭来之感。正因为如此,李俊的作品可能让观众得不到一个理解的通道。

鲍德里亚讨论物和周围的东西。但是李俊将物的原本的本体抽象化以后,抹去了物的功能性,而避免了物的控制,这时透露物本身已经显得多余。在绘画领域抽象艺术发展十分充分,而在摄影界,对物系统的抽象化尽管有不少努力,但是抽象化有影响的成果却是相对罕见的。这可能和摄影的原初任务相关,摄影诞生就是为了记录物的。我不知道李俊这样的作品是否表现了对于物的控制的抵抗?他拍摄下来的已经是“不存在的”,人退去以后,我们才能进入到物的内部。这个时候对物像的阐释才是真正能够自由的。

鲍德里亚《物体系》书影

鲍德里亚《物体系》书影

李俊的作品饶有余味,隽永之味。李俊已经进入到了物质暗面。他用摄影完成的造物也可能是物体系里的新的物。李俊在作品中对于物的再创造,是否类似阿奎那对于上帝的存在的讨论一样有意义呢?我认为李俊的创作更多从哲学的角度展开讨论是很值得的。这次策展,我也尝试想从多学科专家的身上挖掘李俊作品的价值,许多我采访的专家都提供了极其有价值的视角和论点。希望这次展览引起更多学科的专家来进行更多的讨论。

二、禅意而极简的摄影

他似乎不像我认识的其他摄影艺术家,总是扛着机器,总是奔忙于去某个摄影目的地去获取图像。他似乎害怕布列松决定性瞬间的捕捉,或者不擅长于此。他总是利用他自己的图像,他擅长拿掉那个主体,或者让他消失,或者在相机里利用这些图像再产生新的图像。

由于李俊作品实体性的消失,摄影本来应该最明显的特质:现实性和及时识别性就消失了,当你盯着他作品看的时候,你期待的识别不可能出现。没有人能够说出那是什么。他有意识地在降低作品的可阅读性,产生的不可解释感和无法消化感,恰恰是作品的力量。他极大地发挥了苏珊·桑塔格说的照片的一个功能:困扰我们。他证明了怀疑主义的存在。

他用极其隐晦的方式在做作品。在记录和艺术之间有很大的空间,他们拍摄的时候很享受那个过程,享受自己和世界的对话,用一种隐匿的方式表达,本来可以实现一种状态,但是,他选择不去实现这种状态的遗憾感,我在和李俊的讨论中甚至不确定他是否真正有这样的遗憾感。

用东方宗教的术语来说,李俊的作品尽管已经“无物”了,或者已经是“非物”了,但是里面还是有“相”的。这使他的创作又进入了另外一个层面:和禅进行对话的层面。李俊很清楚摄影要获得艺术的资格,必须超越记录式的现实主义。在《无常时》里,灰尘过后放在桌子上的钥匙已经不存在了,我们看到的是钥匙的相,而不是真正的钥匙,就像玛格丽特画的烟斗并不是烟斗。

如果说《无常时》还是一种纪实,到《物影》的时候,他的抽离更加决绝,近乎零情绪,从容地描绘着物。《物影》展示出一种美而令人不安的抽象,那美冷而尖锐。我不知道这里是否有对物欲的讽刺?对意义的消解?瞬间和永恒,恍惚中我们感觉到世异时移。黑白灰的控制在这里达到了和杉本博司一样的纯粹,甚至我认为有过之而无不及。到《物影》系列,他对物影进行抽象,同样是极简主义的创作,但是提炼了这些物的美感,让它们变成一种具有雕塑感层面的美。摄影在这个过程中赋予了客体一种将平凡和普通幻化为永恒的能力。《物影》同样透着一种禅意。与传统娱乐性的摄影带着的转瞬即逝的愉悦和刺激截然不同。他去除了可以产生叙事的痕迹,朝抽象艺术方向发展。

摄影达到艺术境界的一个公认的路径是抽象化。将摄影作品从纪实领域抽出需要非常好的洞察力。抽象意味着把摄影主题的固有特性与其物理对象分开。他更多地是在做像米诺·怀特[3]所说的:“你拍摄一个东西,除了它是什么,更多是因为它除此之外还是什么。”发现这些物象除了它们已经是的那个自身之外的别的东西,是抽象摄影的精髓。李俊在《物影》中有意识地隐匿物象的原本,可能就是想让观众将这些物影看成李俊自己也不曾看见或者想象过的东西。艺术家可能会对这些“看见”,为这些影像引发的各种解读感到高兴吧。

《金刚经》说:凡有所相,皆是虚妄。是否李俊的作品是在试图看破相?他用作品证明,我们可以做到一种不动念,当能够达到不动念时事物的真实面目就呈现在我们面前了。照片里应该存在的是“像”还是“相”?李俊做出的选择应该是清楚的。他在尝试去表现照片不能呈现的东西:一种已经禅意化的时间、空间。杉本博司的作品最后也是无,但是杉本作品实现的无没有李俊实现的无来得纯粹、来得具有冷感,因为他的物隐退得更深,所以更加诱惑。文艺学出身的张意在谈到李俊作品时说,那是忽闪忽明的,像褶皱,是包裹式的,絮语式的。我认为特别恰切。摄影家出身的王一山在他的一篇文章里做过类似的评价。他认为李俊的《无常时》可谓是摄影师的开悟之作,以影像艺术的方式非常巧妙地诠释了六祖慧能“本来无一物,何处惹尘埃”。

摄影早期就有两个与影子特别相关的名称,“投影术”(Skiagraphy)和“影写”(Shadowwriting)。许多人都对李俊的作品从影子的角度进行过讨论。我们常常忽略影子,影子是一个东西存在的原因。李俊将影子变成了主体,这样的抽取使得影子替代原本的主体成为新的主角登上了摄影舞台。摄影术之发明就是要用光线记录被摄物体的印记,从这个意义上说李俊的作品正得摄影之精髓和本质,就是记录印迹,而不仅仅是记录一个我们熟悉的主体:人物、风景或者静物。他的照片上承载的是某种时间或者光线的痕迹。他让时间完成了一个行为艺术,让光来完成了一个行为艺术。

这次展览的策展助理鲁钰说,李俊作品里的影子和灰尘的形成是一种互补关系,一种虚实关系,灰尘的出现是因为一个物挡在那里,所以有的地方没有落灰,影子的产生是因为时间的作用。他在这里构建了一种极其高级的美,可以让人驻足的美。

由此,我认为产生了一种不同于美国极简主义的新极简,一种禅意极简。因为在他的创作里将时间的轨迹留存下来了,尤其是《无常时》里的灰尘,那是一种具有完全不同的时间轨迹和长度的存在,我们在同一时间看到的是不同的既往,是不同层次的过去。这是美国的极简主义作品里所没有的。到《物影》系列,他将物影进行抽象,同样是极简主义的创作。

在《物影》里他究竟用了什么图像来制造他的新的图像,就成为我特别好奇的,他也知道观众有这样的好奇,所以和我们玩起了“躲猫猫”,甚至宣称要将《物影》所拍摄的物究竟是什么的秘密带入坟墓(我很高兴的是,他为了这次展览而解密了《物影》里的一个原物,至于那究竟是什么,观众可以在展览里看到)。因此,他建立了一种冷俊地看世界的方式,但是后来产生的新的图像中,既有黑暗,又能产生浪漫和诗意,他在这方面游刃有余。

李俊的创作进入到新系列(《记忆之暗面》、《被排除的剩余目光》、《何处是眼?》)的时候,他创作方式转身一变,开始进入相机内部,相机内部所有的存在都被他调动起来了,照相机本身的技术原理和特征:反射、暗箱、曝光等。这些可能既是摄影局限也可能是其长处的地方,都被他所利用。王一山说李俊的作品偶然性很强,追溯到了相机小孔成像,将光引入到相机的暗室。

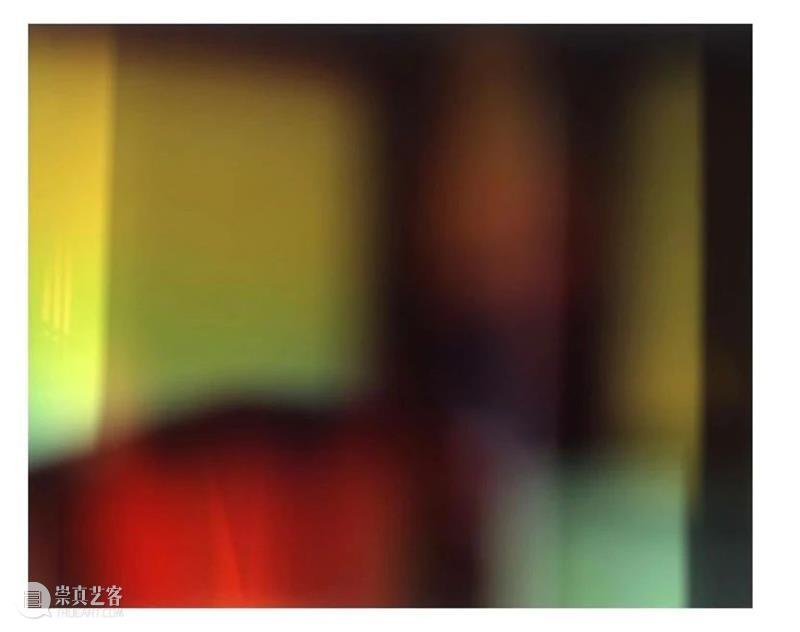

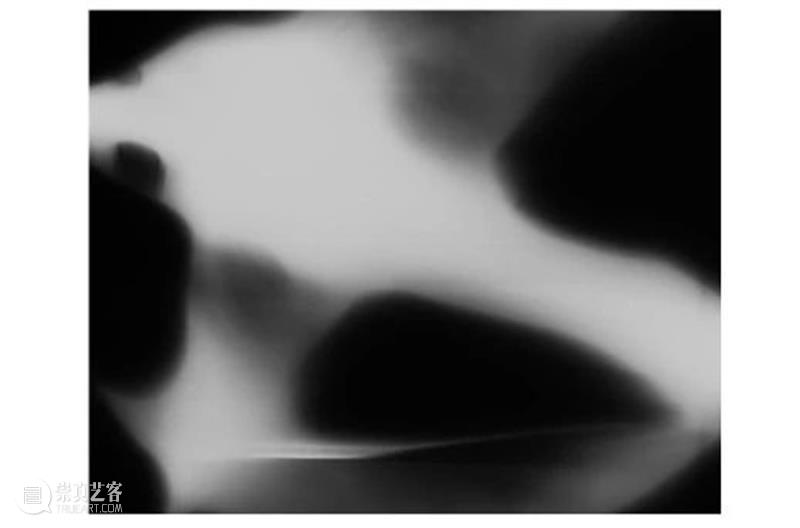

李俊,《被排除的剩余目光》,120cmx150cm,2017

李俊,《被排除的剩余目光》,120cmx150cm,2017

这个阶段的创作,李俊产生了对影像生产过程的迷恋。他把一切交给机器,仿佛在测试照相机这个家伙的胜任能力的极限究竟在哪里?这玩意究竟可以带给胶片什么样的可能性。海德格尔认为技术是一种哲学,尤其是摄影技术。海德格尔被认为是一个具有怀旧主义的技术论者。李俊似乎也是这样的人,当摄影技术已经进化到数码层次的时候,他回到相机被发明时候的那些构件里去进行创新。

李俊的新系列作品进一步利用相机的技术性制造出一种模糊,与照相本来所拥有的冰冷客观的超级写实形成鲜明对比,从而赋予照片以一种绘画性。可以看到他希望通过绘画性来振兴摄影的尝试,这个时期的作品绘画感很强烈。

经过像素的降维处理和模糊化后这些作品原本的内容和观众有了距离,经过多棱镜的过滤、降解甚至破损,他原来利用的照片的真实性已经被过滤掉了,画面上具有了一种优雅,这一处理具有一种理想化的效应。里希特曾经从摄影中将模糊化这个手法偷来应用到绘画里,而托马斯·鲁夫又将这个手法还给了摄影。

在李俊这里,我看到的是一种极像扎染的效果。这个过程是一种对于旧有的照片进行的具有仪式感的操纵,如马克·德登[4]所说是一种对于摄影艺术的致敬。他在技术上或者摄影的本体思考上新颖而出乎意料,通过相机来进行一些质问或者追问,这些作品的确是对摄影语言和手法的带有深度的触及,既有基础性的触及,又有本质性的触及。

李俊显然将自己的创作定位于“创造性”的表达,而不是社会学或者纪实主义。他的作品阴影部分层次丰富,暗部呈现出十分雅致的交缠和晕染效果,像国画,更像扎染。这尤其体现在《记之暗面》系列里,歪歪斜斜,粗颗粒,失焦,甚至有的时候分不清上下左右。李俊说,去焦是一个常用的方法。新作品有的地方清楚,有的地方模糊。

与其说他的作品像扎染,毋宁说他作品的创作手法像绞缬(扎染),这在《记之暗面》系列里体现得极佳。相机的黑箱是他扎染的那个缸。他将胶片“捆扎”,以光代笔,一种在光中实现的“绞”、“沉淀”和“晕染”,晕色丰富,变化自然,深浅虚实的光晕,光和时所合,偶然独钟,光怪无穷,肌理丰富,趣味万生,达到“醉眼”的效果。在中国美学里,万物均带有一种灵异的由各种力量作用带来的美。李俊这个系列就如扎染、窑变,是光作用下的“霞”,充满玄机,开始只是黑白灰的杂呈,宁静平和,高古,青花瓷般,现在是八色杂革。这时他制造的美模糊而充满润泽。

李俊的作品常常会被当成是错觉,在多次采访中他都提到,我不是在抵抗这样的错觉,我有意识要呈现这样的错觉。他经常说自己在用摄影方式来反摄影。回到摄影艺术产生的机器内部,寻找到反摄影的方式,这是极其机巧的。

李俊作品的系列化规划,层层递进,在色彩处理上可见一斑。他有意识地间隔性地使用黑白和彩色。黑白追求高雅、经典,更加抽象,更加具有概念性和观念感,意识形态更加鲜明。彩色追求当下、日常、粗矿。

这些彩色作品,尽管颜色艳丽,但是却让人莫名地感觉到空虚的冷漠,一种波普文化的冷漠,一种麻木、分离,史蒂芬·肖尔[5]将其称为:一种文化中远观的欢愉,一种漠然的美学。李俊的新系列作品也开始朝大画幅印制发展,这样印制的照片更加重了影像的粗粝感、疏离感。

李俊,《绿色床单上的手.一个穿红色拖鞋的男人.峡谷中黄褐色的岩层和江上的小渔船 》,120cmx150cm,2017

如果景观、人物、静物是我们观看摄影的一种文化习惯,李俊已经不是这个习惯的遵从者。像许多将摄影抽象化的艺术家一样,李俊在瓦解传统的摄影,只不过他走得更远一些。面对他创作出的这些画面的时候,我感觉到的是它们和传统的观看式摄影的本质的不同。这些作品需要解读,需要去猜测作品背后的隐含意义。我们不得不更加纯粹地看待摄影,以更多的联想去观看,但是那联想并不是去联想我们看到的景观、物件和人形(像我们在漓江的《九马画山》景观前去寻找九匹马一般)。这些联想是单纯堆积的影像,它们超越了时间,去除了任何社会或者历史的信息。这些作品带着更加纯粹的被萃取以后的形式感和抽象化,一种纯粹的视觉结构主义替代了我们传统的摄影观看方式。在古尔斯基和杉本博司的创作里早就有了极其有影响的尝试,不过李俊的创作更加纯粹,更加抽象化。古尔斯基和杉本博司的抽象不是真正的抽象,也不是纯粹的现实,而更像亚当斯所说的“抽离”(extraction),亚当斯用这个词来替代抽象(abstraction)。古尔斯基和杉本博司更多是从现实中抽离,而不是抽象。李俊更多是抽象,而不是抽离。

抽象是在绘画领域发展出来的传统,开始于塞尚开创的形式主义传统,到康定斯基和蒙德里安发展到了顶峰。《物影》可以与蒙德里安的几何抽象对话,《被排除的剩余目光》、《何处是眼?》可以和康定斯基的抒情抽象对话。但是,他都有自己的不同。

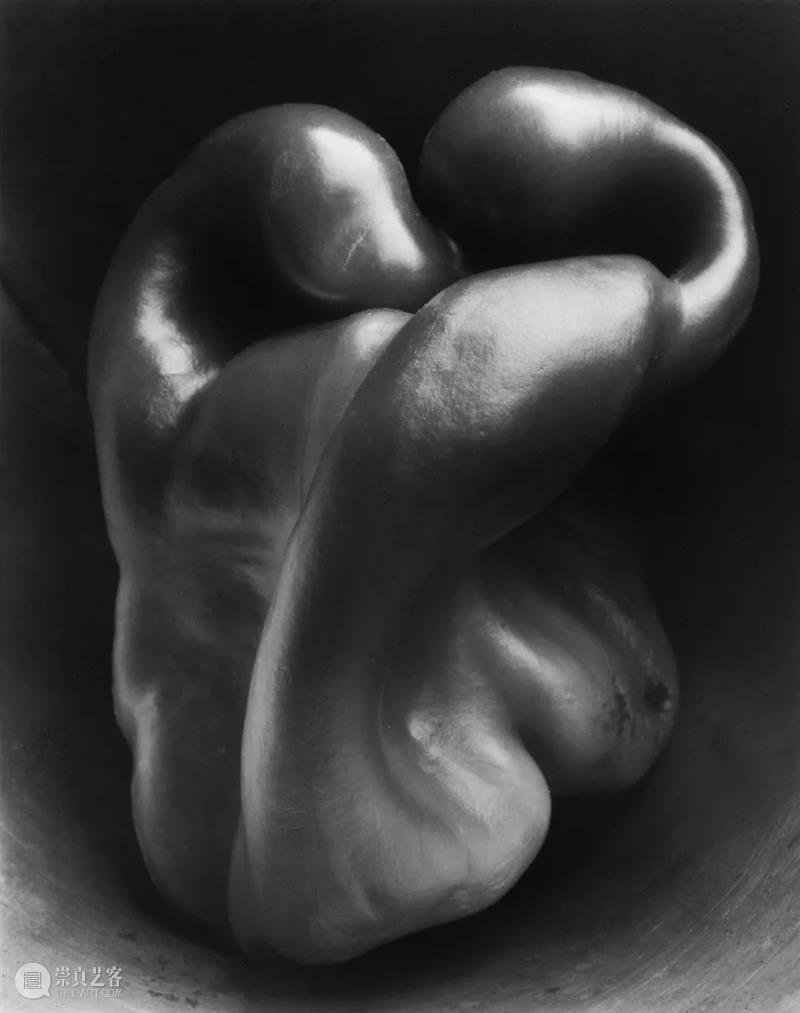

许多摄影家喜欢做的抽象摄影是将机器放到某个特别的视角里,如用显微镜放大,或者截取某种有特别肌理、线条、质感、形状的物体的细微部分(典型的如爱德华·韦斯顿[6]的《辣椒》将青椒抽象为人体,《卷心菜叶》将菜叶抽象为头发)。这样形成的所谓抽象,实际上很难具备真正的“内在信念”。因为他们总是从某种物体里抽取出来的,这个物体的主体性就让作品很难再产生新的意义和价值,也就让其抽象性受到局限。这些照片最后很容易只是被人当成具有“构图”特点的现代物品的影像。李俊的抽象已经完全不同。

爱德华·韦斯顿,《青椒30号》

爱德华·韦斯顿,《青椒30号》

视觉结构似乎成为他创作的最重要内容。有趣且具有叙事性的图像都被移除了,他在这里和古尔斯基、杉本博司等一样,为抽象摄影争取到和抽象绘画一样的地位,但是又巧妙地保留了摄影的特征。

杉本博司,《U.A.剧院》,1979

杉本博司,《U.A.剧院》,1979

他试图将我们的视线从具体性上引开,但是如果引导的结果是极简主义,这是否会损害作品的主题性,或者产生“无主题”的感觉?这是否如韩柄哲[7]所言是一种“平滑审美”,掩盖创伤、消除否定性?这是我跟李俊对话尝试解决的疑问。

或许,李俊认为似乎只有这样的作品才能让我们更加了解摄影的本质。又或者他根本没有逃避,只是他的表达太隐晦了,甚至让人看不出来。在一种失焦中,在非正常的曝光中,在这样的反乌托邦式的方法里,他是否在勾勒着某种阴沉、萎靡、绝望、疏远、失落、不和谐,只是在一种指向不明之中而有失分量(《记之暗面》)。

李俊,《没有人证明谁是唯一的受害者》, 120cmx147cm,2018-2019

李俊,《没有人证明谁是唯一的受害者》, 120cmx147cm,2018-2019

罗兰·巴特在质疑摄影的时候提到的一个点,就是作品应该寻找痛感,而摄影常常是回避之[8]。李俊的作品本来已经不太有痛感了,近年来他作品里的“痛感”和“残酷”更在减少。不过,我又想,对于社会存在的那些“障碍”他的作品是否在用一种消解的方式在处理,这里面是否是一种乐观主义?他的去主题性是我特别感兴趣的。他的作品明显地指向不可知论,认为人们不可能看到真相和物自体,这样的质疑我特别赞赏。但是作品的主题性不够,是否就是在内容的思考上随意而感觉无方向。这种无方向,可能来自于他对于意识形态上一些问题的有意识回避?对此,李俊给了我回答。他认为许多关照政治性的艺术家是用一些政治性的强权在创作。如果他也这样去做,作品可能更加锐利,更加受欢迎,而他恰恰要回避这个,他要寻求差异性。

关于“禅意”和“极简”的消减方式,消减到只剩下质感、影调、线条、形状等,这更多是关于方法论的,李俊特别强调他的创作是方法论驱动的,而不是“社会主题驱动”的。所以他认为作品不存在掩盖主题的问题。当然,我们也不能简单地说他隐退到了完全的抽象和极简里了。李俊的创作肯定有其美学元素、哲学元素和科学技术元素的挖掘,但是主题的消失是否造成了人类学元素、意识形态元素、社会学元素等的挖掘上的缺失?他的隐喻式的表达做得很好,退和隐是应该的,但是应该退到哪里是值得思考的?将照片或者是物件放进黑箱,利用多棱镜来进行折射,这些手法都是特别好的,但是,我更关心将什么放进去了。方法论驱动如果和内容驱动结合应该是更好的选择。

三、结语

摄影极大地影响了绘画,反过来,绘画又极大地反逼摄影,迫使摄影发生变化。当下摄影受到的挑战还在于人人手里都可以手握相机。李俊的创作在一定程度上解了我的一个疑惑。在尼采提出“宗教已死”之后,他的这个句式被借用到了许多领域,人们认为“艺术已死”、“文学已死”,“舞蹈已死”,“音乐已死”。当然,也有人说“摄影已死”。李俊的创作证明了“摄影未死”。

他做到了极度的敏感,某种他自己才感觉到的东西,又能够让观者感知和理解的更深刻的见解。这可能是某种神秘性,某种惊喜,某种未留下答案需要观者进一步思考的东西,某种被强化的神秘感、平静感。无论是什么,总之,这已经超越了单纯的风景、人物或者静物。

他当然还是在一种流变中。十分期待他将来会给我们带来的。

注释:

[1] 本文的成文得益于和下列学者或艺术家的对话(以对话的时间为序:刘杰、李思睿、王彦芸、倪昆、王俊、丁奋起、郝建涛、张意、余玥、王一山、周强、李佳),在此一并感谢。

[2] 快要完成这篇文字的时候,读到了韩柄哲的新书《非物》。不过让我感觉有点轻松的是,韩先生用“非物”这个词,指的是作为“非物”的信息,和我用这个词的所指是不同的。

[3] 米诺·怀特(Minor White),美国具有哲学性的摄影家。

[4] 马克·德登(Mark Durden),英国作家,其代表性著作《今日摄影》对1960年以来的摄影艺术进行了系统梳理。

[5] 史蒂芬·肖尔(Stefhen Shore),美国“新色彩摄影”的代表性人物。

[6] 爱德华·韦斯顿(Edward Weston),20世纪早期美国摄影家,以物像的转换作品闻名。

[7] 韩柄哲,德裔韩国人,新锐哲学家。

[8] 罗兰 巴特1979年创作的《明室》对摄影提出的尖锐质疑之一。

艺术家

李俊

现工作生活于成都。

作品在广东美术馆、深圳何香凝美术馆、上海民生美术馆、连州摄影节、A4当代美术馆、日本越后妻有三年展展出,2013年获新星星艺术节“新人奖”、2013年获第五届三影堂摄影奖大奖。曾被《南方周末》、《艺术世界》、《典藏国际版》、《生活》、《明报周刊》、《IMA》(日本)、《PRIVATE》(法国)等媒体广泛报道。在成都工作生活。

展览信息

展览名称:延展与隐匿——俊朗之径

策 展 人:谢晋宇

展览统筹:董艳娜

策展助理:鲁钰

参展艺术家:黎朗、李俊

展览时间:2023年3月17日-2023年5月7日

主办单位:成都蓝顶美术馆

协办单位:千高原艺术空间

支持单位:东来艺术

展览地址:四川天府新区新兴街道庙山社区三组166号蓝顶美术馆1号厅

【停车须知】

请将车辆停放到蓝顶公共停车场。

【注意事项】

艺术品脆弱请勿触碰,文明观展。

-----------成都蓝顶美术馆----------- 您可以点击右上方···分享到朋友圈 想了解更多展览信息及艺术资讯可长按下方二维码关注我们 长按二维码关注“成都蓝顶美术馆” 开放时间: 周二至周日 10:00 - 17:00(17:00停止入馆) 周一闭馆(节假日另行通知) 门票 20元/人/次,持学生证半价 导览讲解费额外收取 地址: 新馆.成都蓝顶艺术区 二期 您也可以通过以下方式了解我们 新浪微博:@蓝顶美术馆 蓝顶美术馆官网:http://www.blueroofmuseum.com/ 蓝顶三期工作室

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享