今日生日|黛安·阿巴斯(Diane Arbus)

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

🎂

黛安·阿巴斯

Diane Arbus

1923—1971

1923年3月14日生

■ 黛安·阿巴斯(Diane Arbus)

《一个年幼的婴儿,纽约市,1968年》

在黛安·阿巴斯(Diane Arbus,1923-1971)的镜头下,是美国战后社会的阶层百态。她的影像关注那些被主流排挤的边缘群体:异装者、残障人士与马戏团表演者等,也对焦了公园情侣、社会名流等城市日常片段。阿巴斯对人类平等的凝视,将摄影推向了“严肃”艺术的领域,也让她成为了当代最为重要的摄影师之一。

适逢艺术家百岁诞辰,我们借以下展评,带您回顾去年卓纳纽约重现阿巴斯1972年MoMA回顾大展的展览——《剧变》。

为何黛安·阿巴斯

过去是、现在仍是

她的时代里最重要的文化人物

原文刊于《Slate》杂志

2022年9月19日

文/ Fred Kaplan

这个艺术季,纽约的首场大展是位于切尔西的卓纳画廊为黛安·阿巴斯摄影作品所举办的展览《剧变》——它重现了纽约现代艺术博物馆(MoMA)1972年为阿巴斯举行的广受争议的回顾展,当时距离艺术家在自己四十八岁时的自杀离世仅仅相隔一年。索尔·莱特(Saul Leiter)

《黛安·阿巴斯在第十街》,1970年

© 索尔·莱特基金会,图片鸣谢纽约霍华德·格林伯格画廊

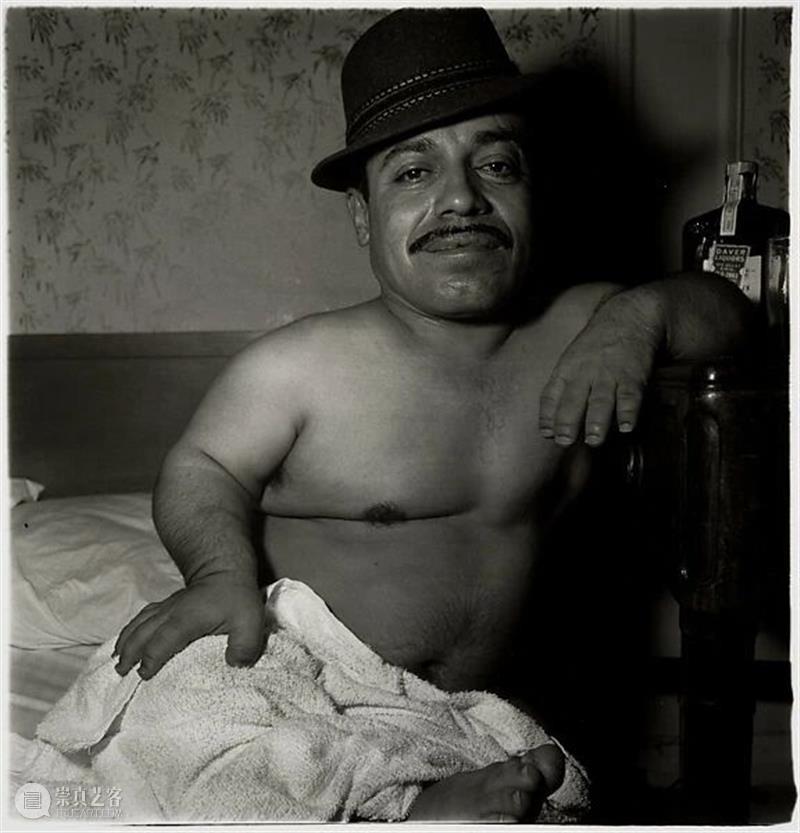

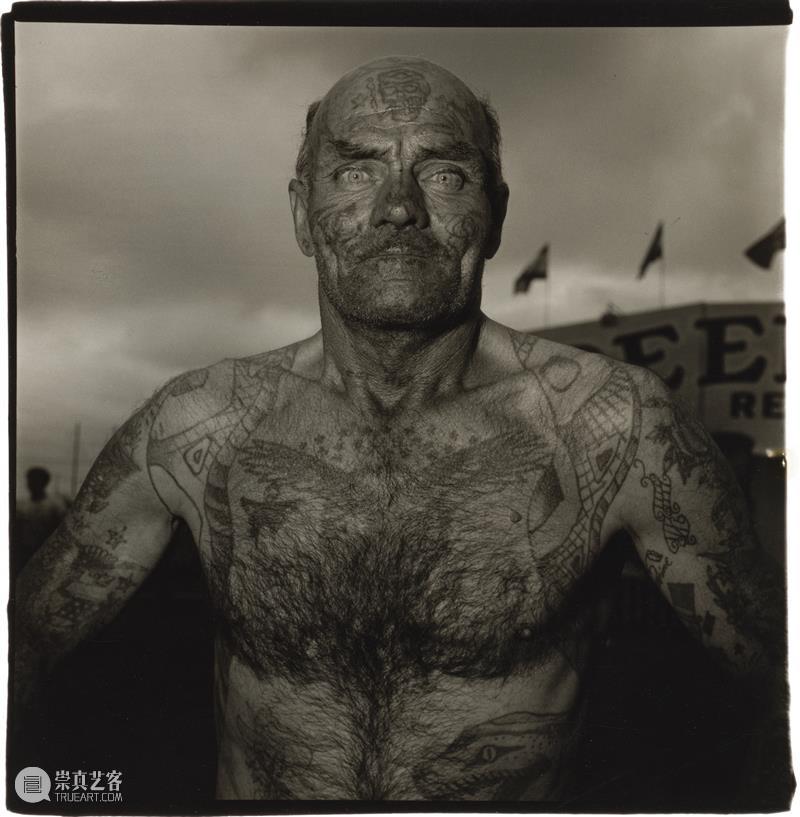

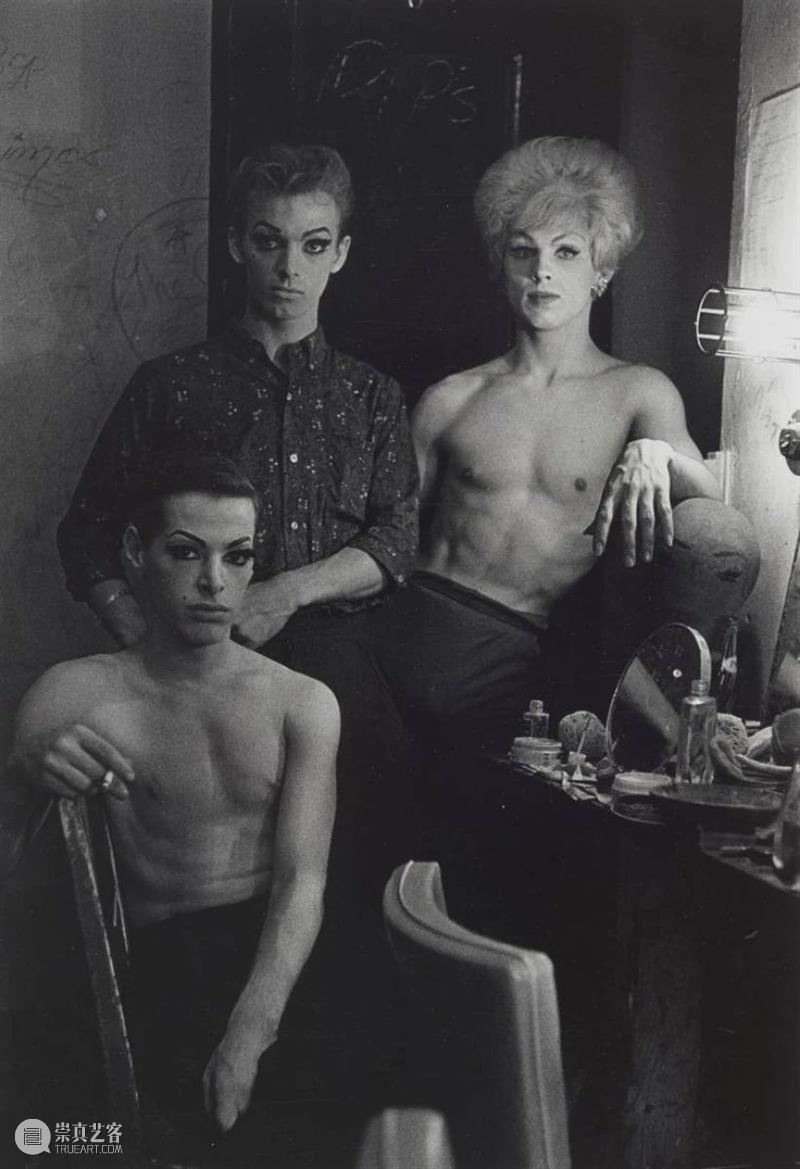

展览持续至10月22日,我走进卓纳画廊重现展的现场,心下好奇这些图像——其中的许多以马戏团的“怪人”、女性异装者、裸体主义者和其他古怪的、被抛弃的人为主角。不少人物是全裸且以特写的近景呈现,这是否会像五十年前那样给观众带来震撼?在这点上,它们已经不再传达强烈的震撼了,因为我们自那之后看过了太多离经叛道的裸像,而许多创作者都直接地受到了阿巴斯的启发。《黛安·阿巴斯:剧变》展览现场,卓纳纽约,2022年但令人震撼又出乎意料的是,这次展览中的许多照片仍然极具情感冲击力,及与奇异混杂的情绪:理解、不适、迷恋、惊叹。显然,它们是那个时代特有的创作,但它们同样与我们当下的时代产生着共鸣。阿巴斯是她那个时代中为数不多反对《人类一家》(The Family of Man)的年轻摄影师之一,那场成功举办于MoMA的大展呈现了世界各地艺术家们拍摄的作品,突出了那些在冷战期间备受欢迎、有如温馨贺卡般的主题:世界各地的人本质上都一样。有些展览的反叛者,像是罗伯特·弗兰克(Robert Frank),把镜头对准了社会顽疾——贫穷、种族主义、循规蹈矩的人云亦云,还有绝望;另一些则深入探究个体的独特性。阿巴斯就是后者。《新纪实》展览现场,纽约现代艺术博物馆(MoMA),1967年1967年,MoMA组织了一场名为《新纪实》(New Documents)的展览,其中囊括了阿巴斯、李·弗里德兰德(Lee Friedlander)和格里·维诺格兰德(Garry Winogrand)的作品,他们几人当时都鲜为人知。《新纪实》的策展人约翰·扎科夫斯基(John Szarkowski)在展览图册中这样写道:“他们的目标不是要改变生活,而是去理解生活。”在这三位摄影师中,阿巴斯的创作方式最为激进。弗里德兰德和维诺格兰德,就像弗兰克、亨利·卡蒂埃-布列松(Henri Cartier-Bresson)和其他现代派摄影师们一样,是在稍纵即逝的街景中捕捉“决定性的瞬间”。阿巴斯创作时则更像一位文艺复兴时期的肖像艺术家,她的被摄对象会摆好姿势、直直地看向相机镜头。她了解这些被摄对象——她常常在街头拦下他们,跟着他们回到住处,花时间和他们相处。《一个犹太裔巨人与他的父母在布朗克斯的家中,纽约,1970》在阿巴斯拍下1970年的那张杰作《一个犹太裔巨人与他的父母在布朗克斯的家中,纽约,1970》之前,她就常常拜访并拍摄这位林格林兄弟马戏团(Ringling Brothers )里“怪人”演员之一的艾迪·卡梅尔(Eddie Carmel),长达十年之久。她认识另一位马戏团演员劳洛·莫拉雷斯(Lauro Morales)的时间更久,后来也在同年拍下了那张迷人的作品《墨西哥侏儒在他的酒店房间,纽约市》。正是这种来之不易的亲密感,才使得阿巴斯拍摄的照片如此引人瞩目,甚至会让观众产生迷失其中的感受。她去除了惯常的、介于观看者和被摄者之间的距离感,我们被拽进被摄者的生命之中——成为被摄者与阿巴斯之间关系的同谋——不管我们是否愿意。那些不喜欢阿巴斯作品的人是真的很排斥这些作品。MoMA在1965年第一次展出了阿巴斯的三幅肖像,作为《近期藏品》展的一部分。其中两幅拍摄了女性异装者,另一幅则拍摄了一个裸体主义者的家庭。博物馆摄影部的一位助理曾告诉阿巴斯的传记作者帕特里夏·博斯沃思(Patricia Bosworth),说他不得不每天早早地到博物馆,去擦拭前一天的观众往阿巴斯照片上所吐的口水。《两位在后台的男旦演员,纽约市,1962年》,1962年装裱尺寸:40.3 x 32.1 x 3.2 厘米装裱尺寸:40.6 x 32.4 x 3.8 厘米一些艺评人此前曾经不满于阿巴斯对那些身体残破甚至毁容者的痴迷,其中不少现在仍然如此。他们指出阿巴斯那句听来非常刺耳的话——“拍摄‘怪人’,对我来说会有一种惊人的兴奋感”。但艺评人们忽略了一点,阿巴斯对于每一次新奇的体验都会感到兴奋激动。她曾说:“在我拍摄的所有时间里,我都在享受着美妙的时光。”1969年,她在一封信里写道,“几乎所有事都令我高兴。”1971年夏天,距离她去世前不久,她曾说:“我最喜欢做的事就是去我从来没去过的地方。”她不仅将之视为个人的冒险,更是一项使命。“我真的相信”,她还这样写道,“有些东西除非我把它们拍下来,不然就没人会看得到。”《年轻男子和他的女友在公园里吃热狗,纽约,1971》,1971年无人问津的路,往往是我们绝大多数人避而不走的路。阿巴斯沉迷于这样的路,是出于一种更广义的个人层面的反叛。她在纽约中央公园以西的街区长大,是一位皮草商的女儿,而且对自己拥有的优渥生活和种种特权感到不适。“我小时候的痛苦之一”,阿巴斯后来回忆道,“就是我从来没有体验过逆境。我很确信自己身处一种不真实之中,我可以感受到这种不真实,而我被它所免除,尽管看似荒唐,但这让我痛苦。”等她成长到足以自己在城市里走动了,她便去搜寻那些禁忌的事物。或者,正如她后来告诉自己的一些学生时所说,“我出生在高高的体面的中产阶级的台阶之上,从那之后,我就一直在尽可能地往下爬。” 黛安·阿巴斯(Diane Arbus)《在狂欢节上吞剑的白化病者,马里兰州,1970年》当她最早对马戏团里的“怪人”感兴趣时,便打电话给《纽约客》杂志重要的散文家约瑟夫·米切尔(Joseph Mitchell),他曾经就这些马戏团的表演写过几篇专题文章。他后来告诉博斯沃思:“我告诫黛安不要把‘怪人’浪漫化。我对她说,‘怪人’也可以和我们所谓的‘正常人’一样无聊而普通。我告诉她那位大胡子女士奥尔加(Olga)很有趣的一点是,她渴望成为一位速记员,然后在窗台上养天竺葵。”在同一空间看到她这么多的照片被聚集在一起时,阿巴斯的魔力尤其鲜明,这在于她找到了某种方式将米切尔的告诫转化成了这么多静态的黑白照片。她并没有试着将那些在当时被认为不正常的事物进行“正常化”的处理,而是辨识出、且在底片上戏剧化地表现出那些“正常”人也并不那么正常。并不存在什么“人类一家”。有的只是每个人独特的个体性。就像另一位传记作家阿瑟·卢博(Arthur Lubow)所写:“她着迷的是那些在明显地创造着自我身份的人……还有那些被‘一套制服’困住并且无法在其中感受到安全或舒适的人。”《两位在自动贩卖式餐厅的女士,纽约市,1966年》,1966年当时的一些艺评人深谙这一点。但另一些并不理解,苏珊·桑塔格(Susan Sontag)就属于后者。在关于1972年MoMA回顾展的一篇文章中,桑塔格这样写道:“阿巴斯照片中很大一部分神秘之处,在于它们暗示了她的被摄对象在同意被拍摄之后是什么样的感受。观众不禁要问,他们眼中的自己也是那样的吗?他们知道自己看起来有多怪异吗?看起来他们似乎并不知道……(他们中的绝大多数)并不知道(或者至少看起来不知道)他们是丑陋的……在阿巴斯的大部分照片里,她的被摄对象都直直地看着相机镜头。这让他们看起来更加可悲,几乎精神错乱般……也更畸形古怪。”《作家苏珊·桑塔格与儿子大卫,纽约市,1965》,1965年装裱尺寸:52.7 x 42.4 x 3.5 厘米这可能是这位在大多数情况下出色卓绝的艺评人,所写过的最肤浅的一篇文章。倒不是因为文字中的冒犯(尽管桑塔格对阿巴斯拍摄对象的指责,远比她对阿巴斯要冷酷得多),而是因为这些观点是如此的盲目而错误。阿巴斯拍摄的“怪人”照片的非凡之处——从某种程度来说,同时也是令人不安之处——在于他们看起来并不古怪,或者说并不比她许多“正常人”的肖像照片来得更古怪。乍看之下,她张力十足的特写照片《一个年幼的婴儿,纽约,1968年》看起来令人毛骨悚然,几乎有如一幅死亡面具,不过,持久一些的观看就让人明白,那显然是一个非常“正常”的婴儿。(事实上,照片中拍摄的是年幼的安德森·库珀(Anderson Cooper),他的母亲格洛丽亚·范德比尔特(Gloria Vanderbilt)认识阿巴斯。)装裱尺寸:62.9 x 52.7 x 3.5 厘米重点——阿巴斯的重点,在于我们所有人以某种程度看来都是“怪人”,从出生到死亡,不管深藏不露还是显而易见 。从这个意义来说,即便那些我们称之为“怪人”的人也都是正常的。而这才是真正的“人类一家”。这就是黛安·阿巴斯的展览让人不安的所在。这也是她那些比较有名的被摄对象在呈现于黛安·阿巴斯镜头之下时会感到不安的原因所在,尤其阿巴斯在拍摄时会让他们感到如此的舒坦自在。在阿巴斯为《纽约时报》拍摄的肖像中,小说家诺曼·梅勒(Norman Mailer)舒展着自己的双腿,露出骄傲的神情,梅勒事后说:“把一个相机交到黛安·阿巴斯手里,就像把手榴弹交给一个婴儿。”不过,既认识阿巴斯又认识梅勒的伟大的摄影师沃克·埃文斯(Walker Evans),在看到这张照片后大加赞叹:“你事实上能从照片中得到身为诺曼的感受。”还有柯林·伍德(Colin Wood):他七岁时,出现在阿巴斯的照片《在中央公园里手持玩具手榴弹的孩子,纽约市,1962年》里。这个男孩看起来极度活跃,还有一点点疯狂。当时的底片印样(收录在卓纳画廊值此展览之际出版的图册《黛安·阿巴斯:文献》中)还显示了另外几张照片,男孩在其中只是雀跃地蹦蹦跳跳,不过阿巴斯最终选择了那张看起来最能引发烦扰的照片。整件事让当年那个男孩困扰了很久,不过在2005年阿巴斯作品回顾展之际,《华盛顿邮报》的记者追踪到了长大成人的伍德——他已是个五十岁的保险推销员——他表示理解、甚至赞颂了阿巴斯所做的一切:她捕捉了我气急败坏的一瞬。的确如此,我当时真的恼羞成怒。我父母当时已经离婚,我总有一种孤独感……所以我爆发了。她看到了这一点,而且带着怜悯之心。她捕捉的是每个人的孤独。她镜头下拍到的都是渴望与他人产生联结但又不知怎样去联结的人。我想这也是她对自己的感受。她感到自己备受摧残,通过沉浸于这种感受、通过摄影,她希望能超然于自身之外。”《在中央公园里手持玩具手榴弹的孩子,纽约市,1962年》,1962年阿巴斯的生活很悲惨,她在自己的探索中用相机作为一种超然于世的方式——也是她的庇护所。在她的一生中,她经常周期性地遭受抑郁症的折磨,离婚和两次肝炎的经历更进一步加剧了她的痛苦。在私生活上——而且以任何时代的标准来看,她可以算是个性滥交者,有不少直接发生在她和被摄对象之间,有时则是完全陌生的人。她曾告诉自己的心理医生——卢博写作的传记中引述了医生的笔录——她和自己的哥哥、著名的诗人霍华德·内梅罗夫(Howard Nemerov),从小时候直到成年都保持着乱伦关系。(内梅罗夫在1991年去世,当时卢博的书尚未出版。)我们并不清楚阿巴斯为何会自杀。除了抑郁症,她还长期身处经济拮据的状态。在《黛安·阿巴斯:文献》一书中,读到她和一位博物馆馆长的往来通信让人唏嘘不已:她为自己二十版的摄影作品应该得到六百美元还是七百五十美元的报酬而讨价还价。这次在卓纳画廊展出的作品中,她过世后制作的印相,每幅的单价在一万到十七点五万美元之间不等,而她生前亲自制作的印相则价值四万到一百万美元不等。经拼贴的档案资料,收录于《黛安·阿巴斯:文献》一书在阿巴斯自杀之后她才日渐成名——很大程度上她是因为自杀而成名的。围绕着她的种种传说迅速滋长,就像曾经围绕着希薇亚·普拉斯(Sylvia Plath)、安妮·塞克斯顿(Anne Sexton)和弗吉尼亚·伍尔夫(Virginia Woolf)等自杀的艺术家们的那些传说一样。在阿巴斯离世前几个月,她创作了名为《一盒十张的照片》的创作集藏品。她原本打算制作五十版。但当时只售出了四版(并不认识她的贾斯珀·琼斯(Jasper Johns)买下了一版,她的朋友理查德·阿维顿(Richard Avedon)买下了两版,并将其中一版送给了迈克·尼科尔斯(Mike Nichols))。《黛安·阿巴斯》回顾展现场,纽约现代艺术博物馆(MoMA),1972年在她去世一年又几个月之后,数以千万计的观众在MoMA为其举办的作品回顾展外大排长龙,在当时,这是博物馆有史以来参观人数最多的一场艺术家个展,而由光圈基金会(Aperture Foundation)出版的展览图册至今仍在刊印,并已经售出了四十多万册。《黛安·阿巴斯:剧变》展览现场,卓纳纽约,2022年这就是卓纳画廊重现当年展览的价值所在。在轰动效应退却良久之后,展览再次表明了黛安·阿巴斯就是二十世纪以及今天最重要的文化人物之一——她是一位真正伟大且充满人性的艺术家。

黛安·阿巴斯(Diane Arbus)《在狂欢节上吞剑的白化病者,马里兰州,1970年》当她最早对马戏团里的“怪人”感兴趣时,便打电话给《纽约客》杂志重要的散文家约瑟夫·米切尔(Joseph Mitchell),他曾经就这些马戏团的表演写过几篇专题文章。他后来告诉博斯沃思:“我告诫黛安不要把‘怪人’浪漫化。我对她说,‘怪人’也可以和我们所谓的‘正常人’一样无聊而普通。我告诉她那位大胡子女士奥尔加(Olga)很有趣的一点是,她渴望成为一位速记员,然后在窗台上养天竺葵。”在同一空间看到她这么多的照片被聚集在一起时,阿巴斯的魔力尤其鲜明,这在于她找到了某种方式将米切尔的告诫转化成了这么多静态的黑白照片。她并没有试着将那些在当时被认为不正常的事物进行“正常化”的处理,而是辨识出、且在底片上戏剧化地表现出那些“正常”人也并不那么正常。并不存在什么“人类一家”。有的只是每个人独特的个体性。就像另一位传记作家阿瑟·卢博(Arthur Lubow)所写:“她着迷的是那些在明显地创造着自我身份的人……还有那些被‘一套制服’困住并且无法在其中感受到安全或舒适的人。”《两位在自动贩卖式餐厅的女士,纽约市,1966年》,1966年当时的一些艺评人深谙这一点。但另一些并不理解,苏珊·桑塔格(Susan Sontag)就属于后者。在关于1972年MoMA回顾展的一篇文章中,桑塔格这样写道:“阿巴斯照片中很大一部分神秘之处,在于它们暗示了她的被摄对象在同意被拍摄之后是什么样的感受。观众不禁要问,他们眼中的自己也是那样的吗?他们知道自己看起来有多怪异吗?看起来他们似乎并不知道……(他们中的绝大多数)并不知道(或者至少看起来不知道)他们是丑陋的……在阿巴斯的大部分照片里,她的被摄对象都直直地看着相机镜头。这让他们看起来更加可悲,几乎精神错乱般……也更畸形古怪。”《作家苏珊·桑塔格与儿子大卫,纽约市,1965》,1965年装裱尺寸:52.7 x 42.4 x 3.5 厘米这可能是这位在大多数情况下出色卓绝的艺评人,所写过的最肤浅的一篇文章。倒不是因为文字中的冒犯(尽管桑塔格对阿巴斯拍摄对象的指责,远比她对阿巴斯要冷酷得多),而是因为这些观点是如此的盲目而错误。阿巴斯拍摄的“怪人”照片的非凡之处——从某种程度来说,同时也是令人不安之处——在于他们看起来并不古怪,或者说并不比她许多“正常人”的肖像照片来得更古怪。乍看之下,她张力十足的特写照片《一个年幼的婴儿,纽约,1968年》看起来令人毛骨悚然,几乎有如一幅死亡面具,不过,持久一些的观看就让人明白,那显然是一个非常“正常”的婴儿。(事实上,照片中拍摄的是年幼的安德森·库珀(Anderson Cooper),他的母亲格洛丽亚·范德比尔特(Gloria Vanderbilt)认识阿巴斯。)装裱尺寸:62.9 x 52.7 x 3.5 厘米重点——阿巴斯的重点,在于我们所有人以某种程度看来都是“怪人”,从出生到死亡,不管深藏不露还是显而易见 。从这个意义来说,即便那些我们称之为“怪人”的人也都是正常的。而这才是真正的“人类一家”。这就是黛安·阿巴斯的展览让人不安的所在。这也是她那些比较有名的被摄对象在呈现于黛安·阿巴斯镜头之下时会感到不安的原因所在,尤其阿巴斯在拍摄时会让他们感到如此的舒坦自在。在阿巴斯为《纽约时报》拍摄的肖像中,小说家诺曼·梅勒(Norman Mailer)舒展着自己的双腿,露出骄傲的神情,梅勒事后说:“把一个相机交到黛安·阿巴斯手里,就像把手榴弹交给一个婴儿。”不过,既认识阿巴斯又认识梅勒的伟大的摄影师沃克·埃文斯(Walker Evans),在看到这张照片后大加赞叹:“你事实上能从照片中得到身为诺曼的感受。”还有柯林·伍德(Colin Wood):他七岁时,出现在阿巴斯的照片《在中央公园里手持玩具手榴弹的孩子,纽约市,1962年》里。这个男孩看起来极度活跃,还有一点点疯狂。当时的底片印样(收录在卓纳画廊值此展览之际出版的图册《黛安·阿巴斯:文献》中)还显示了另外几张照片,男孩在其中只是雀跃地蹦蹦跳跳,不过阿巴斯最终选择了那张看起来最能引发烦扰的照片。整件事让当年那个男孩困扰了很久,不过在2005年阿巴斯作品回顾展之际,《华盛顿邮报》的记者追踪到了长大成人的伍德——他已是个五十岁的保险推销员——他表示理解、甚至赞颂了阿巴斯所做的一切:她捕捉了我气急败坏的一瞬。的确如此,我当时真的恼羞成怒。我父母当时已经离婚,我总有一种孤独感……所以我爆发了。她看到了这一点,而且带着怜悯之心。她捕捉的是每个人的孤独。她镜头下拍到的都是渴望与他人产生联结但又不知怎样去联结的人。我想这也是她对自己的感受。她感到自己备受摧残,通过沉浸于这种感受、通过摄影,她希望能超然于自身之外。”《在中央公园里手持玩具手榴弹的孩子,纽约市,1962年》,1962年阿巴斯的生活很悲惨,她在自己的探索中用相机作为一种超然于世的方式——也是她的庇护所。在她的一生中,她经常周期性地遭受抑郁症的折磨,离婚和两次肝炎的经历更进一步加剧了她的痛苦。在私生活上——而且以任何时代的标准来看,她可以算是个性滥交者,有不少直接发生在她和被摄对象之间,有时则是完全陌生的人。她曾告诉自己的心理医生——卢博写作的传记中引述了医生的笔录——她和自己的哥哥、著名的诗人霍华德·内梅罗夫(Howard Nemerov),从小时候直到成年都保持着乱伦关系。(内梅罗夫在1991年去世,当时卢博的书尚未出版。)我们并不清楚阿巴斯为何会自杀。除了抑郁症,她还长期身处经济拮据的状态。在《黛安·阿巴斯:文献》一书中,读到她和一位博物馆馆长的往来通信让人唏嘘不已:她为自己二十版的摄影作品应该得到六百美元还是七百五十美元的报酬而讨价还价。这次在卓纳画廊展出的作品中,她过世后制作的印相,每幅的单价在一万到十七点五万美元之间不等,而她生前亲自制作的印相则价值四万到一百万美元不等。经拼贴的档案资料,收录于《黛安·阿巴斯:文献》一书在阿巴斯自杀之后她才日渐成名——很大程度上她是因为自杀而成名的。围绕着她的种种传说迅速滋长,就像曾经围绕着希薇亚·普拉斯(Sylvia Plath)、安妮·塞克斯顿(Anne Sexton)和弗吉尼亚·伍尔夫(Virginia Woolf)等自杀的艺术家们的那些传说一样。在阿巴斯离世前几个月,她创作了名为《一盒十张的照片》的创作集藏品。她原本打算制作五十版。但当时只售出了四版(并不认识她的贾斯珀·琼斯(Jasper Johns)买下了一版,她的朋友理查德·阿维顿(Richard Avedon)买下了两版,并将其中一版送给了迈克·尼科尔斯(Mike Nichols))。《黛安·阿巴斯》回顾展现场,纽约现代艺术博物馆(MoMA),1972年在她去世一年又几个月之后,数以千万计的观众在MoMA为其举办的作品回顾展外大排长龙,在当时,这是博物馆有史以来参观人数最多的一场艺术家个展,而由光圈基金会(Aperture Foundation)出版的展览图册至今仍在刊印,并已经售出了四十多万册。《黛安·阿巴斯:剧变》展览现场,卓纳纽约,2022年这就是卓纳画廊重现当年展览的价值所在。在轰动效应退却良久之后,展览再次表明了黛安·阿巴斯就是二十世纪以及今天最重要的文化人物之一——她是一位真正伟大且充满人性的艺术家。

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

黛安·阿巴斯(Diane Arbus)

黛安·阿巴斯(Diane Arbus)

分享

分享