春雷未至,三月的春风已经唤醒了沉睡的自然色彩,这些色彩被发觉、被收集,最后被放进艺术作品里。

趁着春意渐回,探展小分队来到武汉美术馆(汉口馆),把这场主题为“绿色生态”的展览搬进你的手机,和你一起拥抱自然,在美术馆中踏青。

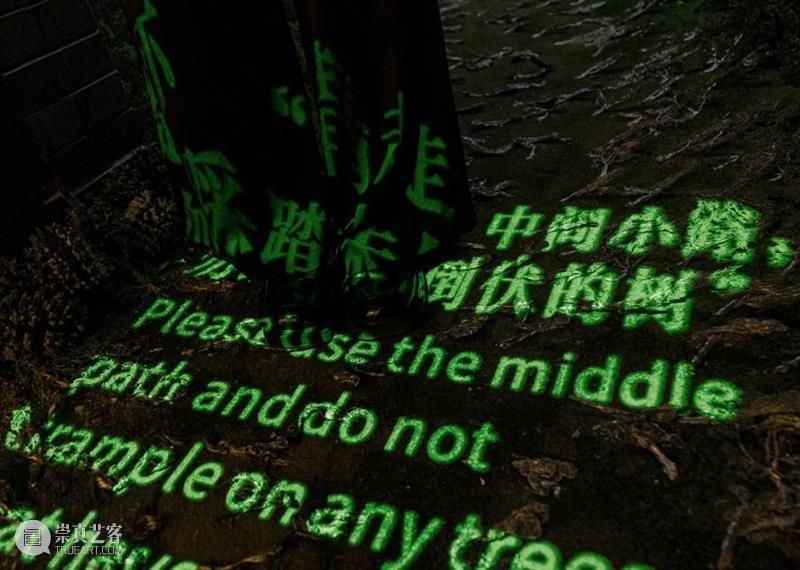

走进展厅,路过《小路》《山们》,会不自觉俯身直面草丛里的每一棵树,混凝土石块上的每一处褶皱与裂痕,仿佛视角走进森林,走下山崖。

△左:《山们》 | 杨心广

△右:《小路》 | 杨心广

在微缩的世界里,山与树的生命力被无限放大,人类的傲慢无所遁形。人类要做的,只有随着生态环境的变化,改变自己的视角与姿态。

△《火焰》(局部) | 刘建华

同样的感受在位于5号厅的《火焰》面前重现。火代表人类使用能量的历史与文明,亦能代表人类的哲学与情绪。艺术家刘建华用火为瓷器赋能,又用瓷器刻绘了火的形状,彼此成就之后,这样一件静置且冰冷的艺术品,也拥有了烧入心底的能量,成为真正流动且炙热的精神火焰。

“道生一、一生二、二生三、三生万物。”隶书中的一字,讲究蚕头雁尾。

△《一》 | 许毅博

行至1号厅,各种现代化材料拼接而成的作品《一》正是取自隶书之形。从有形立体的三维材料,到无形变幻的平面阴影,它有一种扩散而出的能量。艺术家从中国传统的哲学思想出发,完成了这件作品,让我们一窥宇宙万物自然法则。

△ 《一》 | 许毅博

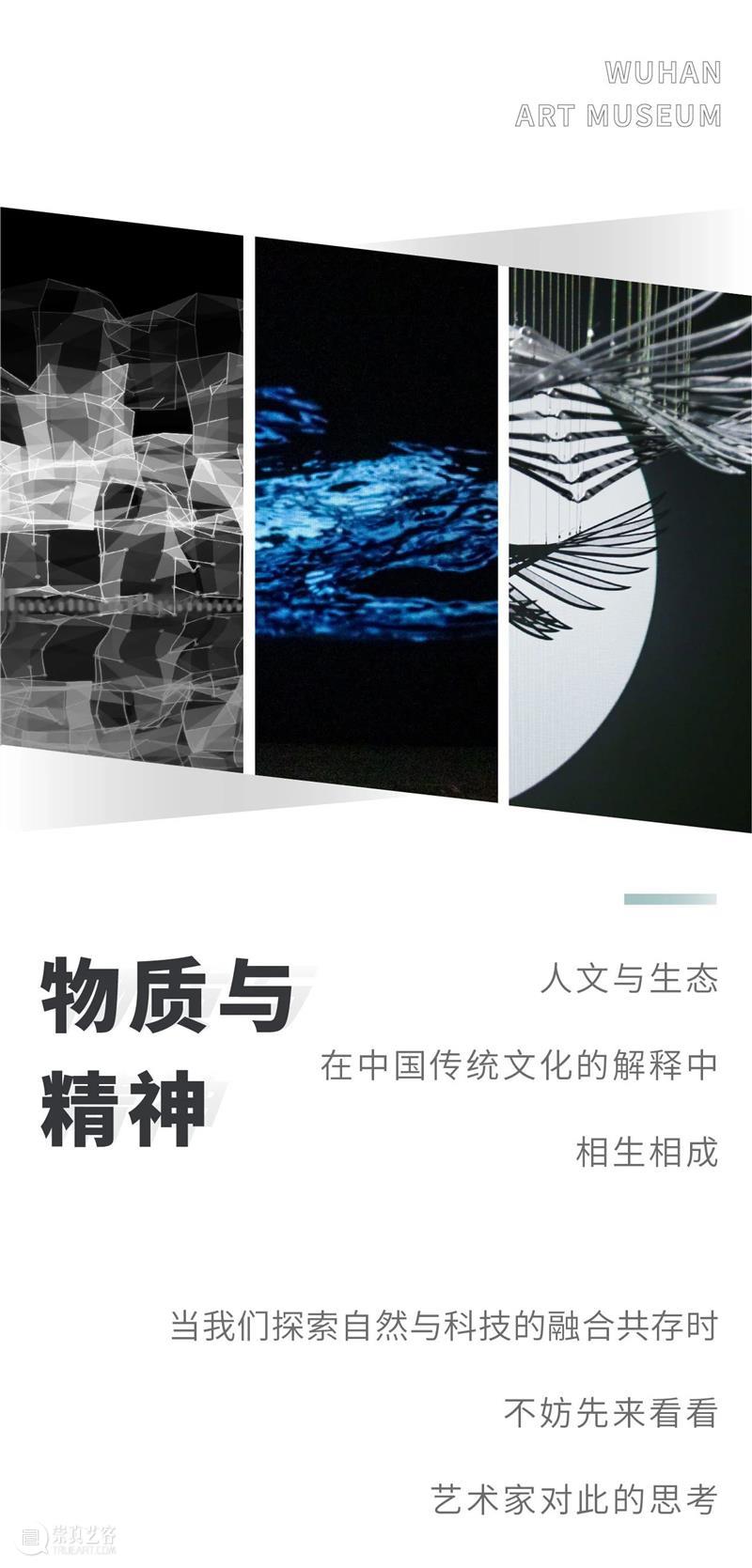

步入1号厅深处,很容易被作品《观.山水》的名字迷惑,它并非一幅山水画,而是一段投射在墙上的影像,利用线条与几何图形解构传统意义上山与水的形象——水是起伏的波段,山是变换的几何。

△《观.山水》(局部) | 彦风

走入其中,仿若置身于虚拟的山海绘卷。在科技的不断重构之下,我们通过观察自然山水得来的哲思与感性,将更具理性色彩。

△ 《观.山水》 | 彦风

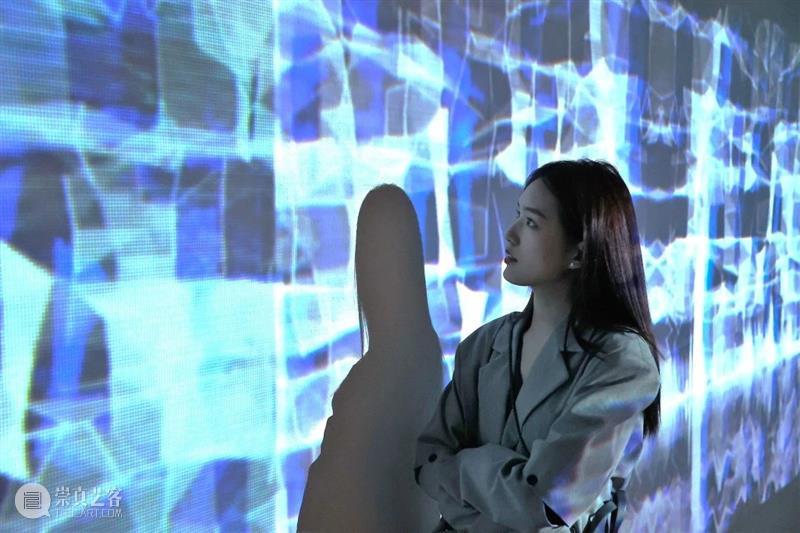

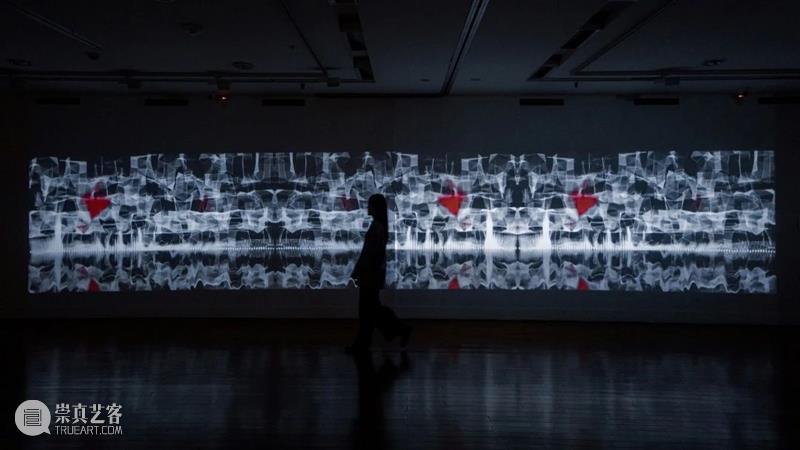

“日至于虞渊,是谓黄昏。”在3号厅中走进一幕帷布,高墙上的投影画面造就了《虞渊》这部作品的视觉震撼。

△《虞渊》(局部) | 汤南南

静处其中,在被慢放的水浪之间感受时间的流淌,在与空间的纵横交错之间,体悟一切最终都将归于日落之处的宿命感。

《山中方一日》像一曲严肃的交响乐谱,被放置在3号厅的墙上演奏。穿过树林的风,被树叶折叠的光线,都在描绘时间的滂沱。看到这件作品的时候,我们的情感和记忆,都如梦初醒,在脑海自动为它上色。

△《山中方一日》 | 许江

坐在6号厅走廊的尽头,《仇庄项目》纪录片前小憩,可以静下心来观看艺术家李牧“艺术返乡”的过程,他尝试将荷兰Van Abbe美术馆中的十件藏品复制在村子里展出,并帮助村民建设图书馆。通过艺术作品重新建立起他与农村,与村民的联系,重拾对故土的感激之情。

△《仇庄项目》(影像片段) | 李牧

作为记述者,艺术家李牧通过《仇庄项目》将艺术带进村民的生活,帮助曾经对艺术二字绝缘的村民们建立起文化自信,让他们成为这处公共空间的主人,以此助推着当地乡村文化的振兴。

现在,乡村公共文化环境的发展被越来越多的艺术家关注且改善,未来还有哪些有趣的“艺术返乡”,让我们共同期待。

△《仇庄项目》(影像片段) | 李牧

艺术的意义是什么,文字有没有限制我们的思考,在艺术家的答案里,也许探索与尝试才是终极的意义。美术馆的中庭,正在放映着的《徐冰天书号》讲述了一枚艺术火箭的筹备过程到发射失利的结局。

△《徐冰天书号》(影像片段) | 徐冰

人类的艺术和想象力,被赋予了太多限制与意义,而在宇宙的尺度下,这一切变得没有边界,因此,突破生命与自然中的各种“卡门线”,探索更多未知的领域,或许才是人类文明发展的意义。

△《徐冰天书号》(影像片段) | 徐冰

我们都曾在上班路上留意过一棵树,或是在下班途中随手拍过路边的花丛。这些风景的饱和度往往取决于我们当日的心情。同艺术家一样,我们会把情绪糅杂进日常看到的景观之中。

这场展览中,艺术成为了自然的语言,驻足在艺术家的世界里,对话自然,那些直观的感受会伴随着我们体验更广阔的生活。

*本文以探展者视角出发,欢迎大家在评论区与我们留言互动。

END

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享