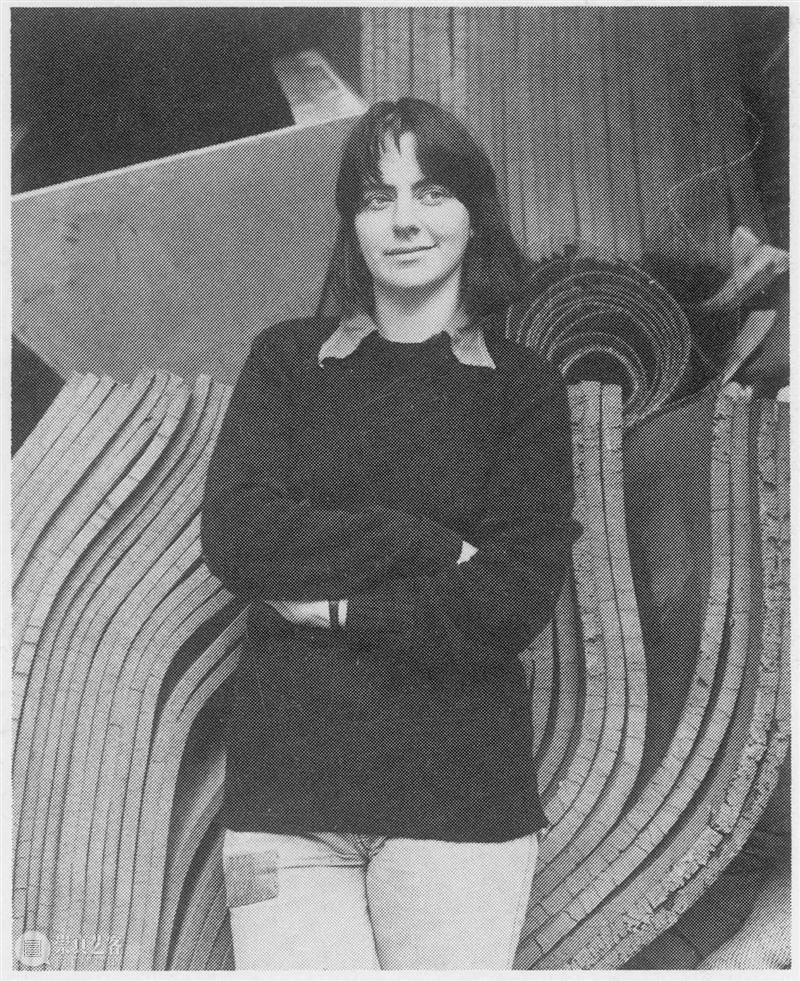

▲ 菲莉达·巴洛(Phyllida Barlow),2022 © 菲莉达·巴洛,图片:艺术家、豪瑟沃斯,摄影:Elon Schoenholz

豪瑟沃斯联合总裁伊万·沃斯(Iwan Wirth)、曼努埃拉·沃斯(Manuela Wirth)与马克·佩约特(Marc Payot)沉重宣布,伦敦艺术家菲莉达·巴洛(Phyllida Barlow)与世长辞,享年78岁。

她身后留下了深爱的丈夫、艺术家法比安·皮克(Fabian Peake);孩子弗洛伦斯(Flowrence)、克洛弗(Clover)、泰贝莎(Tabitha)、艾迪(Eddie)、路易斯(Lewis),还有孙辈们;以及她的兄弟姐妹卡米拉·惠特沃斯-琼斯(Camilla Whitworth-Jones)和杰里米·巴洛(Jeremy Barlow)。

▲ 菲莉达·巴洛(Phyllida Barlow),「大建筑」(folly)展览现场,第57届威尼斯双年展英国馆,2017 © 菲莉达·巴洛,图片:艺术家、豪瑟沃斯、英国文化教育协会,摄影:Ruth Clark

菲莉达是一位极具原创性、感染力且雍容大度的艺术家。通过独一无二的形式,她重新定义了雕塑语言,并不断打破常规,挑战纪念碑式与审美等传统观念。她在将近60年里利用不同的日常材料,创作出一系列打破引力、平衡或对称法则的雕塑与装置作品。菲莉达故意地让作品去阻挡、入侵周遭的空间,引导观众成为勇敢的探索者。

菲莉达通过雕塑、绘画、装置和写作等一系列作品,鼓励观众以新方式去观看和感受世界。她的装置作品体积庞大、气势恢弘,但仍能从中寻获到人性存在与创作者风格的踪迹。

▲ 「菲莉达·巴洛:前沿」展览现场,慕尼黑艺术之家,2021 © 菲莉达·巴洛,图片:艺术家、慕尼黑艺术之家,摄影:Maximillian Geuter

"巴洛的创作暗示着在一个琳琅满目的世界中,雕塑的作用或雕塑家的工作与其说是制作物件,不如说是创造一种独有的作品体验,以及其暂存的一个空间。"

——弗朗西斯·莫里斯

Frances Morries

伦敦泰特现代美术馆馆长

"菲莉达·巴洛是我们最珍视的朋友,也是一位远见卓识的艺术家。她总是以无比热情的方式去分享创意、知识、经验与尖锐的幽默。她的慷慨精神贯穿其艺术创作、写作以及多年的教学与指导之中。菲莉达是一个真正深刻而友好的人,她也是许多人的指路明灯和灵感启迪。整个艺术界及所有与她相处过的人们,都将深深悼念她的离去。此刻,我们的哀思与法比安及他们的家人同在。"

——伊万·沃斯

豪瑟沃斯总裁

艺术家生平

▲ 菲莉达·巴洛(Phyllida Barlow),1978 © 菲莉达·巴洛

菲莉达·巴洛1944年4月4日生于英国泰恩河畔纽卡斯尔。她的母亲布里奇特·乌苏拉到霍普·布莱克(Brigit Ursula Hope Black)是一位作家,父亲伊拉斯谟·达尔文·巴洛(Erasmus Darwin Barlow)则是一名精神科医生,在二战后举家搬到了伦敦郊区的里士满(Richmond)。巴洛童年时历经战争轰炸、城市重建,这都成为其艺术创作的终生灵感来源。正如她所解释:

“我的创作常常涉及到破坏、修复和再生。是一种衰落后重生的循环。这深深吸引着我,因为我们这代曾亲眼见证伦敦变成废墟,看着它重建,然后再次倒塌。”

巴洛最初于1960年在伦敦切尔西艺术学院学习绘画,后来在导师安东尼·哈特韦尔(Antony Hatwell)及前卫雕塑家乔治·富拉德(George Fullard)的指引下转向雕塑创作。巴洛发现当时学院的教学方法有着不少限制,且以男性为主导——女性不被允许进入焊接工作室——不过她仍探索出奠定其创作基础的技术,并在粘土这一具可塑性的传统材料上进行实验。更重要的是,她在求学期间遇到了作家兼插画家马温·皮克(Mervyn Peake)的儿子、艺术家法比安·皮克。二人于1966年结婚,育有五个孩子,共同抚养着这个家庭。

▲ 菲莉达·巴洛(Phyllida Barlow),《RIG:无题;石块》(RIG: untitled; blocks),2011,「菲莉达·巴洛:RIG」展览现场,豪瑟沃斯伦敦,2011 © 菲莉达·巴洛,照片:艺术家、豪瑟沃斯,摄影:Peter Mallet

“在艺术学校任教给予了我许多帮助,它支持着我的艺术事业,使得我能以艺术家身份纯粹地去创作,不需要考虑其他现实因素。”

——菲莉达·巴洛

1966年,巴洛转到斯莱德美术学院,开始试验石膏、树脂、玻璃纤维和木材等材料,并在伦敦当代艺术中心的「年轻当代艺术家」(Young Contemporaries)项目中展示了她的创作。巴洛在毕业后便投身教育,从事艺术教育工作数十年,先后在布里斯托尔艺术学院、切尔西艺术学院与布莱顿艺术学院任教。她是进步主义艺术教育的倡导者,以教职收入支持着自己进行艺术创作,并建立了一个艺术家与学生的互助网络,吸纳了如艾莉森·威尔丁(Alison Wilding)、埃里克·班布里奇(Eric Bainbridge)等艺术家,通过交流打磨她自己的创作想法。

巴洛从1988年开始在斯莱德美术学院任教授职位逾20年,结识了瑞秋·怀特里德(Rachel Whiteread)、塔希特·迪恩(Tacita Dean)、怪物·切特温德(Monster Chetwynd)、比尔·伍德罗(Bill Woodrow)和伊娃·罗斯柴尔德(Eva Rothschild)等艺术家。

▲ 菲莉达·巴洛(Phyllida Barlow),《无题:GIG》(untitled: GIG),2014,「创作革新:由女性创作的抽象雕塑,1947-2016」(Revolution in the Making: Abstract Scuplture by Women, 1947-2016)展览现场,豪瑟沃斯洛杉矶下城艺术中心,2016 © 菲莉达·巴洛,摄影:Fredrik Nilsen

巴洛雕塑创作里的「反纪念碑」式(anti-monumental)潜力,反映了艺术家对打破常规的冲动,亦是贯穿其随后数十年不懈探索的重要脉络。她以一种幽默、戏剧化的方式来改变观众与作品的互动,正如她所说——

“我认为有一种方式,能将雕塑不再被当作物体来感受。很多东西是具雕塑性的,但它们并非物体,比如时间和引力。”

在巴洛1970年代的作品里,譬如于1975年为伦敦卡姆登艺术中心的群展「当代绘画与雕塑」(Contemporary Painting and Sculpture)创作的开创性雕塑作品《棚网》(Shedmesh),她使用了回收的帆布、废弃画架和剩余的泡沫塑料,制作成一个个巨型立方体。她成功以这种独特方式将有形与无形、绘画与雕塑、建构与解构等观念相互结合。在试验新技术时,她时常选择在当地的“DIY商店”能够买到的日常材料,比如在布拉克内尔南山公园(Sculpture in Action)里展出的、用刨花板制成的雕塑作品《垛》(Stacks,1979)。

▲ 菲莉达·巴洛(Phyllida Barlow),《暗中 2》(Undercover 2),2020,「另一种能量:继续挑战的力量——来自世界各地的 16 位女性艺术家」(Another Energy: Power to Continue Challenging - 16 Women Artists from around the World)展览现场,森美术馆,东京,2021 © 菲莉达·巴洛,图片:东京森美术馆,摄影:Furukawa Yuya

▲ 菲莉达·巴洛(Phyllida Barlow),「幽会」(tryst)展览现场,达拉斯纳什尔雕塑中心,2016 © 菲莉达·巴洛,照片:艺术家、纳什尔雕塑中心,摄影:Kevin Todora

在80至90年代,暂时性、利己主义与场域特定是一种艺术立场,也受制于现实条件。巴洛在多塞特郡废弃的采石场雕塑公园里以不同材料堆叠创作了《堆》(Fill,1983);在伦敦北部拱门地区一座废弃房屋的阁楼中创作了《疤》(Scar,1984)等作品。巴洛在90年代创造了一个荒诞的介入系列「……的物件」(Objects for…),其中便使用了家用物品作为作品底座。这系列仅存的雕塑作品《电视的物件》(Object for the Television,1994)是一对巨型石膏制兔耳,被放置在一台电视机上,现藏于泰特现代美术馆。

巴洛在其艺术生涯里一直在持续创作,在2009年辞任教授一职后,巴洛于2010年在伦敦伏尔泰工作室(Studio Voltaire)举办了个展。正是在此时刻,策展人汉斯·乌尔里希·奥布里斯特(Hans Ulrich Obrist)在2010年邀请巴洛在伦敦蛇形画廊(Serpentine Gallery)与奈里·巴格拉米安(Nairy Baghramian)举办展览,将她的作品带给全球观众,其中便包括伊万和曼努埃拉·沃斯。

▲ 菲莉达·巴洛(Phyllida Barlow),《无题:围栏;2019》(untitled: corral; 2019 ),2019 ,豪瑟沃斯洛杉矶下城艺术中心,2021 © 菲莉达·巴洛,图片:艺术家、豪瑟沃斯,摄影:Mario de Lopez

▲ 「菲莉达·巴洛:一瞥」(Phyllida Barlow. glimpse)展览现场,豪瑟沃斯洛杉矶下城艺术中心,2022 © 菲莉达·巴洛图片:艺术家、豪瑟沃斯,摄影:Zak Kelley

随后,伊万和曼努埃拉·沃斯在2010年参观了巴洛位于伦敦芬斯伯里公园(Finsbury Park)的居家工作室后,便邀请巴洛加入豪瑟沃斯。豪瑟沃斯后来为巴洛举办了八次个展,出版了三本专著,包括最新一本于2021年出版、由萨拉·哈里森(Sara Harrison)主编的《菲莉达·巴洛:讲座、写作与访问集》(Phyllida Barlow, Collected Lectures, Writings and Interviews)。

巴洛65岁时在全球声名鹊起,她的作品也成为了欧美各知名机构里的重要展览主题。在此期间,她作品的广度、深度都不断扩大,并与美术馆空间进行了许多有趣的互动。2011年,巴洛成为了皇家艺术学院(Royal Academy of Arts)学术成员,并于2012年获得亚琛艺术奖(Art Prize Aachen),得奖展览名为「边缘」(BRINK),在美术馆屋顶上展示了艺术家的装置作品《无题:轮胎标牌》(untitled: tyresplacards,2012)。

“(威尼斯双年展的)英国馆是一座仿造传统的建筑物,探索它的边界让人十分兴奋……我一直被不和谐、不同步、突兀、无法拿捏的元素所吸引。这种未知的状态使人既愉快又不安。”

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享