编者按

西泠两甲子,湖山同春风。自1904年至2023年,西泠印社在赓续中华优秀传统文化的路程上,一直勉力前行。“路虽远,行则将至;事虽难,做则必成”,百廿年来,西泠印社业已成为“名家之社”“天下之社”“博雅之社”。回首一路辛劳,“艰难困苦,玉汝于成”,一代又一代西泠人,付出了属于自己的努力;展望前景宏图,“千里之行,始于足下”,新一代西泠人,必将秉持初心、勇毅前行。

于此重要历史节点,西泠印社官方微信公众号特辟“社史鸿雪”栏目,精选一百二十年间社史大事分期推出,鉴往知来、砺行致远,以致敬前贤、勖勉后学,志印社同心、献礼华诞。

46

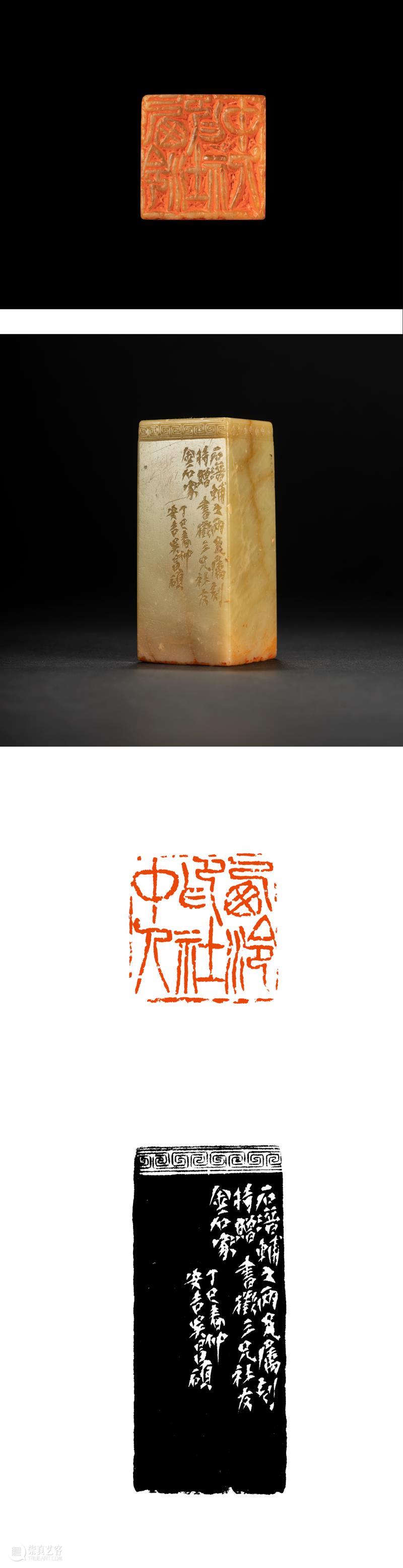

吴昌硕题隐闲楼联,刻“西泠印社中人”印

吴昌硕联:

印岂无原,读书做风雨晦明,数布衣渐开浙派;社何敢长,识字仅鼎彝瓴甓,一耕夫来自田间。

丁巳春仲,书于海上去驻随缘室之南窗,七十四叟安吉吴昌硕老缶。

春,刻自用“西泠印社中人”“吴昌硕大聋”“缶翁”印。

(《我的祖父吴昌硕》313页)

【文献资料引证】

关于“西泠印社中人”印:

(此印)章法静中寓动,几乎笔笔残损,但仍能七脉浑然一体,较之他其余的晚期作品略显疏朗,用刀颇为静穆,可能出于其子吴臧龛的代刀。……不过,这方印章不是吴昌硕的自用印,而是他应吴石潜、丁辅之委托为篆刻家葛昌楹所作。

(《印里印外》299-300页)

吴昌硕刻 西泠印社中人

47

丁仁捐罗聘《敬身先生倚仗坐石图》等物,吴昌硕题诗

1917年春,丁辅之把罗聘《敬身先生倚仗作石图》以及有关的其他三件珍品——丁敬的送别诗、致罗聘书札和袁枚题诗重新装裱在一轴之中,请吴昌硕题词,“供养与西泠印社”。从丁氏家藏转为印社珍护后,画轴诗堂上端正中加盖了“西泠印社之玺”白文方印。这一年初夏,吴昌硕拜观丁敬像后,在裱边左下角手书七绝两首,有云:“瘦骨如龙到年凝,锄经识字古先生。苦心刻画应怜我,秦汉难期殿有清。”反映出这位西泠印社社长对印坛前辈五限仰慕之情。

(《西泠往事》115页)

罗聘《敬身先生倚仗作石图》及有关送别诗、致罗聘书札、袁枚题辞等一轴,现由吴隐摹刻成碑,立于西泠印社仰贤亭中。

48

李庸勒其祖李桓遗篆“留云”于岩壁

留云 同治元年

篆书,径四寸半,广四寸,款字楷书二行,书者湘阴李黼堂。越五十六年丁巳,其孙庸摹勒于小盘谷之旁。

(《西泠印社志稿》卷五)

西泠印社小盘谷

49

刊行《董巴王胡会刻印谱》四册、《多野斋印说》

西泠印社辑《董巴王胡会刻印谱》出版四册本。

(《中国印学年表》166页)

《董巴王胡会刻印谱》清代印人印作集。一册。无名氏辑。此谱录有董洵、巴慰祖、胡唐、王声印作。多为伪品,书成于清嘉庆元年(1796)。

(《中国书画艺术词典·篆刻卷》148页)

西泠印社辑董洵《多野斋印说》出版。

(《中国书画艺术词典·篆刻卷》400页)

《多野斋印说》,印学论著。清董洵著。一卷。董洵(1740-1812),字企泉,号小泉,又号念巢,山阴(今绍兴)人。工诗,善写兰竹,篆刻以切刀法熔冶秦汉与丁敬风神,丁敬子丁传尝云:其“于近代独喜临先君子之篆刻,虽千里外必邮致之,一规仿焉,每刻一印成,诧语人曰:真龙泓先生的派。”时乾、嘉之际,古印出土日多,见闻日博,本文亦为“记其日常鉴赏古印之实录”,颇多见识。所言“《印人传》中人,其印亦有恶劣者,周栎院称之,不过以人传耳。”“古印固当师法,至宋、元、明印,亦宜兼通。若谓汉以后无印法,岂三百篇后遂无诗乎?他若金石文字、碑额墓阙,无往不可悟入。”均为高论。成书于乾隆壬寅(1782)年。有《西泠印学丛书》本,辑入《历代印学论文选》。

(《中国书画艺术词典·篆刻卷》53页)

50

经亨颐等雅集

据经氏日记:

1917.1.6 今日省城中等各校长,新年雅集于西泠印社,须各带交换品一种,余检小园寿山图石一,有集爨宝子碑“一道同乐,百事亨通”八字书联以充之,为吴傅先所得。

(《西泠往事》40-41页)

供稿:西泠印社社委会宣传信息处

编辑:许齐、陈榕

推荐阅读

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享