2023年3月4日,“张晓刚:蜉蝣”在龙美术馆(西岸馆)对公众开放,合计展出80余件作品,包括纸上油画、布面油画、装置、绘画手稿。这也是张晓刚首次在上海举办大型个展,将持续至5月7日。

本文为策展人李佳撰写的深度解读文章。

1

在张晓刚的艺术中,我们看到了二十世纪的余像,和它在消逝中拉长的影子,仿佛我们自己正在被时间的飓风向身后不可见的未来吹去。曾经,他塑造的那些彼此相似的 ,“缩影式的中国人肖像”,带着如伤痕如光斑的烙印,从灰暗底版铺就的背景中浮现,被细如蛛丝的红线穿连。它可以被读解为某种血缘之线,某种关于文化的、传统的、宿命的草蛇灰线,甚至是隐藏于我们皮肤之下的脉管。这带着温度的线痕穿过画面的序列,连接起熟悉又陌生的无名脸孔,日常零碎之物,以及来自私人记忆的残章断简。用微弱渺小的流动之姿,为个体在在摧枯拉朽的时代洪流中,赢回了脆弱但动人的尊严。

张晓刚,《血缘—大家庭14号,1998》,布面油彩,150×150cm,1998。非本次展出作品

十二年前,张晓刚写过一篇关于明末画家陈洪绶的笔记,其中追述了自己多年间在西方思潮与东方传统之间留连的切肤之感。以及,作为一个当代艺术家所感知和承受的,来自现实的重力。

“

在我们的身上始终混合流动着三种不同的血:西方的(尤其是现代文化),社会主义文化的, 中国传统文化的(八十年代之后更趋向于文人画传统)。

——张晓刚,《我与陈洪绶的相聚和分离》

发现和追溯血脉的过程,是艺术家自我发现的一小步,却是继续他的认知与实践的一大步。当然,在一个显得如此急迫和操切的时代,张晓刚作为艺术家的独立与笃定,便是在于坚持绘画的叙事性这一反潮流的“不合时宜”。回忆和叙事,并不仅仅是个人的怀旧,或一个时代的完结,而是通过回忆和历史的追溯,指认出我们的文化身份,将个体的创造同更久远的心灵,和更广阔的传统连接。

从个体出发的叙事,最终将在抵达绘画平面的时刻,结晶为一个关于历史的寓言。如弗雷德里克·詹姆逊所说,“对个人故事和个人体验(经验)的讲述最终必然涉及对集体性体验(经验)的艰难叙述”。回忆于是不再是过去式,而成为每个当代人的责任。它保存着我们身世的秘密,也指向我们的去处。“任何发生过的事情都不应该视为历史的弃物”。如果说成为当代人意味着首先要重估历史,辨认此刻,以便从空洞同质的现在之中解放出来,重新获得生命的充盈,“我们决定性的时刻,必须偿还对过去的债务”。那么,从那些专注于描绘和召唤记忆星丛的艺术家那里,我们也许能够借助往昔微弱的光焰,来凝视从当代的晦暗中浮现的,过去的以及此刻,被同时代所排斥掉的意象,以此辨认那个我们从未抵达的当下。借用曼德尔施塔姆的诗歌:为了将世纪从奴役中解放/为了世界重新开始/一个人必须用一根长笛/连接岁月支离破碎的膝。

2

“张晓刚:蜉蝣”展览现场,中间为作品《舞台 3 号:城堡》,龙美术馆(西岸馆),展期:2023.3.5-5.7,摄影:shaunley

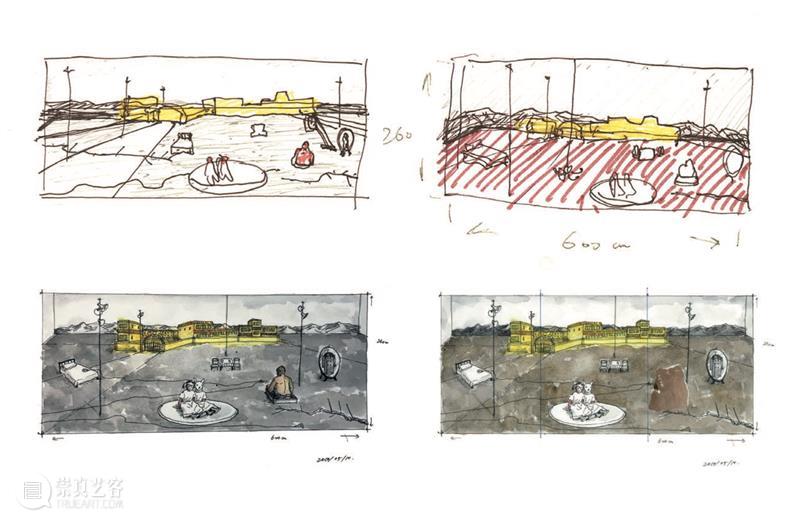

2020年春,张晓刚完成了十年前起稿,但一直被反复修改和重启的 《舞台 3 号:城堡》 ,一幅六米长的大画。最初的底稿描绘了一个虚构的,在地平线上延伸的旷野风景,观众几有可以走入之感。这样的尺幅和图式在他2008年创作的《有婴儿的风景》和《绿墙:风景与电视》中就已出现,画面中风景的底本都来自同一张1950年代社会主义新农村改造的宣传照片。但对于《舞台 3 号:城堡》来说,直到2020年之前,它的意义都还处在某种蛰伏和过渡之中,画家似乎还有所保留或在等待一个必须由时间来完成的闭环, 延伸在画面之外尚待成形的那些反应需要进入画面,时间只是连缀过去与现在的牵引线。

十年后,重新安排过的画面上,风景褪变成了背景,原本只是遥远地浮现于一角的建筑被拉到画面正中,成为一个主体形象, 这座发光体般的黄色建筑在地平线像一座城堡延伸,让人想起卡夫卡那个著名的否定式开头,在明亮的天空下,那标示城堡的存在的,虚幻的光亮。而在画布上展开的故事中,城堡成为一座堆叠时间的舱体:艺术家用来自不同时期的三种建筑样式去描绘它:从右侧,上世纪五十年代的平房,延伸渐变成左侧八、九十年代的农村新式楼房;从建筑两端涌流出两股似河流又似道路的灰色色带横过画面,牵引观者目光从右至左扫过,画面的空间于是按照时间与目光的流向被重新组织起来。

张晓刚,《舞台 3 号:城堡》,布面油画、纸张、杂志拼贴,260 x 600cm,2020

居于画幅中心的城堡将画面自然划分为从左至右的三联区域,每一联都包含了一组寓言般的意象——最右边,是一面映出军大衣的椭圆镜子和一截指向城堡的手臂,中间则在白色浅盘中安坐一位戴眼镜的少女和一个有着狗脸的儿童,最左边,一个蒙眼骑着马的青年将脸朝向画幅结束的方向——这些分散的次中心散布于城堡下方的长条区域,在彼此之间又充满呼应和运动。而在画幅的垂直方向上,城堡与它所浮现的地平线一起,又将画面分割成紧密压缩在一起的三层:开阔的上部天空,中间是城堡明亮的黄色光带,以及深黯的下部的地面。地面的横向世界仿佛为寓言般的意象规划出各自的舞台,也像是图像浮动的底片,那深邃的底色暗示着无意识界的存在。而在天空的世界,从画幅两端伸出像是墙壁或屏风的块面,将视线从水平移动引向纵深,暗示我们进入了一个介乎无边界的风景或梦境,与封闭的剧场和舞台之间的暧昧地带。

张晓刚,《舞台 3 号:城堡》创作草图

以这种混杂焦点和时空结构的方式,画面回应着古老的传统:含有三重寓意的构图,通常在宗教绘画中以三联画的方式,标示着世界的秩序,过去-现在-未来,或地下-人间-天国。不过,与其说我们在这里看到的是古代的神话或宗教秩序,不如说它是一个当代的心灵世界。正如城堡与荒原喻示着卡夫卡与艾略特为二十世纪标记的精神意象,那么绿色的军大衣,集体农庄的喇叭,以及凝视观众的女孩自己(这个戴眼镜的老成形象是艺术家本人的代表),则来自张晓刚自己的生活与记忆。在这个混杂了象征与现实、秩序与僭越的空间之中,人们的视线被引动着在绘画的平面上所汇聚的、所有可能和不可能的世界之间滑动和穿行:这座无法测算实际距离的,发光的城堡,它浮出画面的张力,似乎总被正下方盘中人物那个稳固的金字塔结构牵制和拉回,而从盘子右侧,一截手臂雕塑指处的方向,再次牵引观者的目光向上回到建筑的世界,指示我们那里还存在另一个微型的舞台:在城堡下方一块三角形的平底上,三只空沙发摆成品字形,以对话的姿态沉默地相聚,而向下,越过河流的另一岸,一个闭目的男人正在起跳,粉红色身躯在灰暗的背景浮现为烟花般温暖的一个小点,呼应着城堡的光,这皮肤的明亮的粉红又在画幅下方的女孩,和画幅尽头蒙眼的骑马人身上被再次召唤出来……

在这座城堡和这片荒原以尚未成形的意象蛰伏于画布的十年之中,张晓刚逐渐找到了一个独特的叙事方式,来讲述关于它们和自己的故事:

“

有一种荒谬,一种心理学的因素,好像跟舞台戏剧这些元素有关系,它属于整体无厘头,只有局部叙事,但局部和局部之间好像又有关联。

每个局部都有主体,都成立,但这些独立的主体,最终又可以串连在一起,形成一个新的叙事,观众通过寓意式的形象去感受和想象,继而来完成这个关联。

——张晓刚与易丹的对谈

张晓刚,《舞台 3 号:城堡》局部

2008年前后的“绿墙”、“里与外”系列是他超越具有偶然性的场所与事实,界定出一种普遍的心理空间的早期尝试。几年后,张晓刚将这种游离于梦境和回忆之间的室内场景同他更早时期的主题,包括家庭成员的肖像,以及灯泡、沙发、盆景等静物结合在一起,创造出一种新的、戏剧性的图像空间(《大女人与小男人》(2013)、《我的父亲》(2012)、《我的母亲》(2012)等)。此后他探索了各种在画幅的有限平面中穿连和暗示多重叙事的方法,包括重拾年轻时一度痴迷的纸上绘画,将纸本能够容纳的灵活表现手法和自由度,发展为场景更复杂、意象更丰富、更富于细节暗示性的布面油画作品。人、物、场景和故事似乎找到了它们的舞台,在彼此的对话与呼应中产生新的现实暗示和意义,绘画成为一种生成故事的装置,图像之间的关系似乎总处在某种非确定的过渡状态,但又因此摆脱了既定意义的桎梏,向一些依稀未知的方向敞开。

张晓刚,《我的母亲》,布面油画,200 x 260cm,2012。非本次展出作品

“舞台”系列从当下的时刻出发,重温和复活了那个在今天已然消逝的,讲故事的艺术。它的衰亡预示了已成为现代人存在本质的孤独。今天的媒体“每天早晨都把全球的新闻带给我们,但我们却缺少值得注意的故事,这是因为任何事件传到我们耳边时都早被解释得通体清澈”。对现代人来说,如果不能迅速地把握和彻底理解一个消息,一件事物,就不必再去花时间费心留意。时间成为和金钱、商品一样可以被度量、交换、消费和满足欲望的东西。然而张晓刚的绘画却告诉我们,需要重新学习谦卑地对待时间,学习无保留地将生命投注于对未知事物的观看和想象之中,去凝视流逝的岁月在绘画中结晶而成的形状,和它神秘的回光。就像往昔之人注视那些随心灵时间同步展开的山水手卷,饱含现实与传说的蛛丝马迹的细密画,和那些寓意着时间和救赎结构的祭坛画一样,学着重新走进一张画撑开的平面,在那里流连,停驻,等待和希冀。其中那些最细心和耐心的观众,将在“舞台”中间发现更多独立的画面和故事,从任意一个方向出发,从一个局部开始,在形象与其他形象的关联中窥见一个更广阔的世界。

在《舞台4号》中,平日生活中常见的圆形淋浴房被置于中心,环绕幕布一样鲜红的帘子,自成一个微型的舞台。它左右的或打开或闭合的箱子,将画面的叙事引向如祭坛画的两翼。行李箱、盒子或柜子这些经常在张晓刚绘画中出现的物事,以它们包含着内部空间的容器结构,暗示着同异在世界的连接,作为一个保存过往的庇护所,它们也是艺术家暗示被深藏于心的记忆的一个典型意象。和城堡一样,淋浴房的出现遂成为某种时间或心灵舱体的隐喻。而它的圆柱状形态在近旁一个透明玻璃瓶上被再次强调,玻璃瓶里一只戴着口罩的小猫,骤然将我们拉回此刻,我们立刻回忆起那每日洗涤、清洁、消毒的强迫反复,淋浴房于是成为这个时代的纪念,一个净化与哀悼的祭坛。而当我们退远一步,将淋浴房右下角的一只握笔书写的断手,和左下角一本摊开,放着鲜红肉块的书纳入视线,这些残酷的、断裂的存在,因其共处于淋浴房而更加触目惊心:绘画因此成为一种将消逝的往昔带入现在,将脆弱的当下刻进历史的动作,一种纪念的过程和仪式。绘画同时成为一种见证,在遗忘即将逐渐掩盖真实的地带——“画家在此”。

3

“舞台4号”的场景与意象——一个介乎现实和虚构之间的房间,容纳着来自不同时空的形象与似是而非的事物——在张晓刚创作于2020年(同一时期)的纸本油画系列《蜉蝣日记》中重复出现和衍变。亲身经验和共同见证,让这三十多张连环画式的作品叠加上一层特殊的意义。它们最初的小稿诞生在艺术家随身的日记本里。这三年来,张晓刚和大多数人一样经历了居家闭门的漫长消磨,还曾在隔离酒店和集中隔离场所度过数周孤身一人的日子。突如其来的静止,日复一日笼闭于同一个有限的空间,被拉近至身边的生死病苦,失控的感觉,失速的时光……似乎唤回某种记忆的灼痛,它从生命最初的经验中涌出,从未平息。记忆的灼痛穿过时间,将那些一度被深埋于图像与文字之中的,源自失落的家庭亲密和安全感的最初挫折,对集体梦魇的朦胧感知,以及一代人被压抑和延宕着却仍不断重返的创伤经验,全部缝合在日记——画纸摊开的页面之间。

2022年,张晓刚工作室

“

每次大时代降临时在作品中都会或多或少地留下某些烙印,这些烙印日积月累便会形成某种摆脱不了的情感形式,不论你是去画一张脸一把椅子一个房间或者是一个灯泡,它们都似乎被魔鬼附了身一样,成为某种魔幻的组合,永远存在,不那样去画心里就会不安,就会觉得那只是一具空壳。

——张晓刚,《隔离期自述》

“蜉蝣日记”用连续而又彼此独立的,一帧帧电影蒙太奇般的场景放大和重现了隔离生活的片断,像是封闭的居室一角,倾斜的地板与天花板,床,浴缸、水龙头与洗手池, 静止的吊扇,摊开的书,垂落的吊灯,暖水瓶, 散落地面的杂物。然而它们不合常理的比例与并置方式,告诉我们这一切并非现实,而更接近(也许是)房间主人或日记作者的臆想或幻梦,更准确的说,是那些来自人生中某阶段的经历和它们萦绕不去的回响、逝去岁月的片刻闪现、过往记忆投下的影子,以及每日与之相对的现实物事,彼此挨挤着浮现。“蜉蝣日记”中绝大部分的形象元素,如浴缸、书与肉、刀具、行李箱等,都是这几十年来张晓刚反复刻画的对象。他谨慎地将意象的谱系保留在自己最熟悉的生活和记忆之中,随着时间流逝不断扩充形象的多义性,从情境中的道具到记忆的符号,直到形成一套完全独立、个人化但并不拒绝被翻译诠释的语言系统,从变动不居的现实与心理关联中激发新的意义。这些意象群落或在同一画面中呼应或对峙,或穿过不同的画面回旋与连续,它们借助观众的经验和记忆展开旅程,绘画由此变成了一个类似一千零一夜或千高原一样的,套叠连绵的故事或文本,借用阿多诺对卡夫卡作品的评述,一个“钥匙被偷走的寓言体系”。

“张晓刚:蜉蝣”展览现场,图为“蜉蝣日记”系列作品,龙美术馆(西岸馆),展期:2023.3.5-5.7,摄影:shaunley

在这个意义上,绘画的平面同书写的平面再次重叠起来。而“日记”的特殊体裁,告诉我们正在见证的是写作者/画家最真实和私密的内心世界,在这里发生的一切都来自他/她最切身的感知,最鲜活的经验、最亲密的现实,和非如此不为外人所知的内省与沉思。张晓刚反复刻画着一些仿佛来自同一套姿态语言的形象:沉浸于阅读的人,浴缸中平躺的人,像是被灼痛而蜷曲身体的人,若有所思地悬浮于空中的人,面对墙壁跪下祈祷或忏悔的人,他们无一例外地深深进入到一种孤独而强烈的内心状态中,无暇向画幅外窥探的观众投过视线。时有闪现戈雅和格列柯曾描绘过的梦魇一般的形象,以及宗教绘画特有的色彩、光线和氛围——在这窄小房间中上演的也是内心在遗忘与铭记,超然和救赎之间的角力吗?还是只有这些古老、悲切而神圣的意象才配得上今天我们经历的一切?

“蜉蝣日记”让张晓刚回到了他最熟悉也是最能产生情感关联的媒介——纸。在某个层面上,这批作品重拾和发展了在艺术家早期创作如“幽灵系列”和“遗梦集”中已然成熟且极富个人风格的脉络:以硬笔造型刻印线条,固定画面再渗透油彩,从而获得更自由和更富表现力的画面。

“张晓刚:蜉蝣”展览现场,图为作品“黑白之间的幽灵”,龙美术馆(西岸馆),展期:2023.3.5-5.7,摄影:shaunley

但更重要的是,“蜉蝣日记”中的纸不再仅仅被当作画材或工具,而是作为物质性和有自身历史的媒介,被发掘出独立的意义。以纸本油画的方式,艺术家充分和自由地开掘了纸在形式、肌理、文化意蕴和引发心理联想方面的潜力:它是图像的基底,也是书写的载体,更是记忆和文明被传递下去的象征。“蜉蝣日记”中每一帧作品,都在由手撕纸张再拼合后形成的不连续的平面上,在破坏与整合、撕裂与叠加的过程中完成。仿佛是潜意识中压抑的释放和对无以名状的暴力现实的回应,艺术家用大量时间和劳动,亲手将不同质地的纸张撕出各种偶然或有意味的形状,将之聚合、拼贴或叠加为图底后,再在上面绘制独立的意象。完成的画面遂成为一种既分裂又重合的,具有荒诞意味的矛盾体。撕纸和拼贴,以及那种残破的感觉,对张晓刚来说恰恰是纸张在此挥发的意义,它记录了制作过程的层层痕迹,绘画由此不再是瞬间性的东西,而渗透和存留了手的动作与触感、转瞬即逝的灵感、记忆的闪回和情绪的涌现。在那些被撕掉的纸张边缘,厚度带来的幻觉,同时也是堆积的幻觉,仿佛经过时间冲刷的碑刻。这个过程让他得以真正地“释放对表达时间的焦虑”。

“蜉蝣日记”系列作品局部

纸张的残片粘贴在画中房间的墙壁和地板上,像是叙事中的顿挫,或回忆中的补丁, 在断续的、由小片白纸插入的另一个空间中,张晓刚用尖锐的硬笔刻下无颜色的纵横格子。它们同画中墙壁上的瓷砖,地板上的方格,抽屉的条栅相呼应,也像是一种半透明的,覆于画面的稿纸。用这种方式,艺术家是在暗示我们眼前摊开的确确实实是一本真正的日记吗?在其中一张命名为《蜉蝣日记:2020年9月21日》的画面中,他给了我们一个似是而非的答案,在那一页,没有任何可辨认的形象,只有反复刻画和叠印的格子,以及如同从笔记本上撕下来的,残破的边缘。在空白的格子下面,斑驳朦胧的粉红色彩背后,最细心的读者/观众能够发现那些被抹去的,不可辨认的隐约的字迹。

4

这些字迹是谁写下的?这些空白的稿纸是为谁准备的?如果我们坚持追问,或许是时候稍微移开目光,返回到《舞台4号》中那只正在书写的,神秘的手。我们无法忽略它:是否正是它书写了旁边那本摊开的,字迹难辨的书,是否正是它绘就了包括自己在内的一整幅图画?是否,正是这只没有主人的手中,掌握着书写历史的、匿名的力量,是否正是它洞悉了和书写着我们的过去,现在和未来……诡异的是,在张晓刚的画面中,它所显现之处却是在日常居室的地板上,一个不起眼的所在,被一堆残旧的杂物所环绕。然而很可能正是在这些过时的、在某种意义上已死的事物中,包含着生活于此刻的真理:如阿甘本说,现时的入口恰恰藏在无法追忆的,没落的过去之中,而只有接触了过去的阴影,人们才能获得“回应现在之黑暗的能力”;学会返回、辨认和关注这些已死之物,一个人才能真正成为当代的人,坚守自身对时代的凝视,在晦暗中,等待“那种无法抵达我们却又永恒地驶向我们的光明。”

仿佛是绘画本身的隐喻,在晦暗与光明、在可见与不可见、被遗忘和被记忆之间,画家进行着他的工作。在最近开始的被他命名为“光”的系列中,我们看到同一双熟悉的,紧握的手,以沉思的姿势,停留在打开的如化石般僵硬的书页上,被梦幻般的黄色光线点亮(《光7号》)。这只从虚空中来的,无身体的手,握住一只细长的手电筒,笼在淡红色的光斑之中(《光3号》)。这只攥着手电筒的手从画幅底部看不见的地方伸出,温暖的明黄光锥照亮了补缀在画面上层层叠叠的空白格子稿纸(《光4号:2020年三月某天》)。

“张晓刚:蜉蝣”展览现场,图为“光”系列作品,龙美术馆(西岸馆),展期:2023.3.5-5.7,摄影:shaunley

张晓刚,《光4号:2020年三月某天》,布面油画、纸张拼贴,200 x 105cm,2020

“光”系列的每一幅画,都只包含一个意象,在超过两米的画面上,这些放大而简括的意象,显得格外单纯,鲜明,强烈。张晓刚将他最擅长处理的那种主观的、象征性的颜色,以及充满寓意的明暗对比和神秘的光线在这里发挥到极致。在朦胧而沉默的灰色中,我们看到了足以让人屏住呼吸的,美丽而神秘的黄色,仿佛电流经过,也仿佛心灵之光。这些并不存在于现实生活中的颜色,出现在最平凡和不被注意的物事上,让一张普通的床变得斑斓和宁谧,散发出大教堂彩色花窗一般超越凡俗的光芒在这张床上,人们生,死,病,眠,幻想,做梦,千百年来如此,世世代代皆然。它仿佛在暗示真理依然存在,依然在等着我们,它就在附近,此刻,但首先,我们要学会用另一种方式观看时代、生活与自己:低头,看向脚下,或回头,看向来处。毕竟,绘画从来都是一门关于观看的艺术,而画家,是那些教会我们如何去观看的人。

参考文献:

1、栗宪庭,《中国当代艺术的缩影式艺术家张晓刚和他的缩影式中国人的肖像》, 见栗宪庭:《重要的不是艺术》,江苏美术出版社,p398-399

2、张晓刚,《我与陈洪绶的相聚和分离》,张晓刚工作室提供

3、弗雷德里克·詹姆逊,《处于跨国资本主义时代中的第三世界文学》,见张旭东编《晚期资本主义的文化逻辑》,三联书店·牛津大学出版社,1997,p545

4、吉奥乔·阿甘本,《什么是当代人》,尉光吉(lightwhite)译

5、张晓刚,见张晓刚与易丹对谈,2022,未发表,张晓刚工作室提供。

6、乔纳森·费恩伯格,《遗忘之所:张晓刚新作》,2012, 李佳译

7、瓦尔特·本雅明,《讲故事的人——论尼古拉·列斯克夫》,王斑译,见《启迪:本雅明文选》,汉娜·阿伦特编;张旭东,王斑译;生活·读书·新知三联书店,2014年9月

8、Theodor W.Adorno, Prisms, trans.Samuel and Sherry Weber,Cambridge:MIT Press,1997,p.246.

相 关 展 览

01

预约 / 主馆展览

预约龙美术馆(西岸馆)主馆展览

张晓刚:蜉蝣

施拉泽·赫什阿里:根茎

张季:火焰

乔尔·梅斯勒:灵性之旅

长按识别以下小程序预约看展

门票价格、开馆时间等请点击这里

LONG MUSEUM

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享