貴賓預展 2023年3月21日(週二)-3月22日(週三) 開幕之夜 2019年3月23日(週四) 公眾開放日 2019年3月24日(週五)-3月25日(週六) 地點 香港會議展覽中心 香港灣仔港灣道1號 漢雅軒 藝廊薈萃 · 展位3D12 |藝聚空間 · EN9 |

菠蘿核、曹曉陽、陳福善、鄭在東、邱世華、

達西.那姆達科夫、王冬齡、徐龍森、鄭力

「山水」文化經過詩文繪畫逾千年的營造,形成了一個特殊的精神場域,寄託歷代的文思和出世想像。華夏的「山水」傳統,在西洋可以比較的是宗教藝術。而這兩個精神領域,近世以來同樣面臨時代的挑戰。山水世界在今天被生態劇變、地球失衡所顛覆。加上人天競技、「元宇宙」虛擬現實的開啟,如果「山水」要對今天有所啟示,必須提供深刻與鮮活的生命體驗。可喜的是藝術家對「山水」的探索一直沒有消減,持續保持活力。漢雅軒在本屆「巴塞爾藝術展」推薦曹曉陽、陳福善、鄭在東、邱世華、王冬齡、徐龍森、鄭力的繪畫,反映多種涉獵山水的角度,以疏理學院和創作的線索。

「游牧」與「農耕」,自古是一對互賴與衝突的生存模式。二者因為文化截然不同而互相抗拒,但又因為對立而更能得到啟發。遊牧文化承傳的薩滿基因尤其久遠,帶著人類對天地最原始的領悟。可惜亞洲的薩滿傳統被近世的科學主義迫害,只倖存在邊緣的文化記憶與習俗中。雕塑家達西.那姆達科夫的造型靈感源自家鄉布里亞特民族的薩滿傳統,他重新打開了神秘奇璚的心靈世界,影射了宇宙的畏怖和不測。今天新生代的魔界、變形、邪靈想像、或許是對薩滿的最新回歸。

結合畫廊三月的展覽,漢雅軒在「巴塞爾藝術展」特別介紹廣州年輕藝術家集體「菠蘿核」和「閱覽室」合作的一幅7米的「屏風繪畫」。這件屏風剛剛參展「十五屆卡塞爾文獻展」。「菠蘿核」成員在珠江三角洲長大,從小浸淫港台電視劇,作為瞭解世界、想象未來的窗口。「菠蘿核」的創作反映了2000以來新一代珠三角青年的世界觀,具體呈現了粵港兩地大眾文化互動的經驗和成果。

吳山專 與英格ㆍ斯瓦拉ㆍ托斯朵蒂爾1990年開始合作,完美融合了兩人擅長的精密的觀念和純粹的感知。《拱林》是近年來一件重要代表作。木結構築起的場域,既超然也理性,反映了兩人浸淫數學與哲學所掌握的造型。《拱林》讓觀者沉思、流連其中,感受空間的親密,同時感受他者的過渡和停頓。

《二十四節氣之大寒》THE TWENTY-FOUR SOLAR TERMS: Severe Cold

2021

Charcoal on Paper木炭 紙本

102 x 152 cm

曹曉陽作畫以木炭為筆,將氣和韻落實為景與思。燃木為炭,這畫材脫胎於林木之身體,此刻又躍然於紙上,在畫者指掌的運作中使山川巒壑成形顯象。藝術家常常到山中寫生,所面對的那座山在一天中不同時段裡,不斷地、持續地展開一個個玄機復又隱蔽至渾然一體。山形結構隨雲起煙散而神形萬變,它生機盎然,連綿不絕。觀草木順勢而長,察萬物依理而生,是隨山起水落的心念明滅。

對畫家來說,「山水」是對這個世界的持續關注。「二十四節氣」是人與天地自然間的坐標,四季更替引導著我們對生活的理解與對生命循環往復連綿不絕的實驗。畫家的作品大都以「二十四節氣」這個主題展開,描繪他所關注的天地人事及其生發關係,構成回應這個世界的態度與工作方法。

曹曉陽在2014年於漢雅軒舉辦首次香港個展《二十四節氣:曹曉陽繪畫》,2016年受邀參加《跨越地球:U3 第八屆斯洛文尼亞當代藝術三年展》和杭州公望美術館的開館大展《山水宣言》。2017年於中國美術學院舉辦大型個展《咫尺之間:曹曉陽紙本繪畫》。

曹曉陽, 1968年出生於江蘇鎮江,1994年及2002年分別取得中國美術學院版畫系學士和碩士學位。2010年任中國美術學院版畫系副主任,2012年出任中國美術學院專業基礎教學部主任,2020年出任中國美術學副院長。

《小窗幽記》A Private Studio

2021

布面 丙烯 Acrylic on Canvas

200 x 200 cm

《無題》(鋸齒男人)Untitled (Man with Saw-teeth)

76 x 153 cm

陳福善跨越的時代大約與中國的林風眠、劉海粟等同時,但由於際遇不同,進入現代藝術的角度以及對時代的啟示亦大相庭徑。

陳福善原藉廣東,一九零五年於巴拿馬出生,五歲隨家人來香港定居。二十年代到六十年代以來以水彩風景畫為主,他的水彩畫用筆簡練、水色淋漓,油畫亦形簡意賅,生動地表現了港島的自然環境。陳福善技巧之高贏得同儕冠以「水彩王」之美譽。

五十年代後,陳福善全力試驗畫技,融會西方新潮。他的水彩畫從戰前的嚴謹細緻逐漸轉向戰後的自由奔放。六十年代後期出現的夢幻山水,意境離奇荒誕,結構自由率真,勾畫香港眾生相之下的複雜心態。在七、八十年代風格迥異的奇幻抽象畫,把香港這逼迫的都市空間提升為絢爛繽紛的色彩天地,打開都市生活的精神天空,展現了香港這個華洋雜處的商阜在百年劇變下的文化心理狀況。在現代新水墨畫盛極一時的年代,另闢獨特而專屬於他個人面貌的天地。陳福善經常表評論文章,活躍於香港藝術文化圈。從一九三三年舉辦第一場個展到一九九三年間,總共舉辦了四十七次個展。

2022年適逢香港藝術中心四十五週年,舉辦了旗艦展覽「歡樂今宵:陳福善的藝術」,深入介紹陳福善的藝術歷程,更開設了「陳福善畫室」作為期五年的常設展示,把這位傳奇畫家的家居畫室的環境及作畫時的佈置重現在大家眼前。2019年上海藝術博物館(Power Station of Art)更舉辦了近年最具規模的陳福善回顧展,並收藏了20多幅不同時期的作品。上海藝術博物館是中國大陸第一所國家當代藝術博物館,也是上海雙年展的主場館。

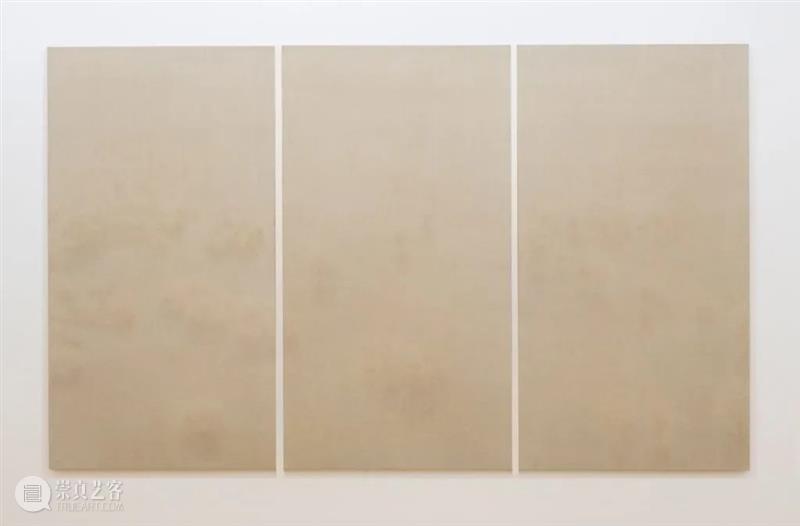

Landscape 1999.4

布面 油畫 Oil on Canvas

1999

242 x 388.5 cm (三聯畫)

王冬齡 Wang Dongling (b.1945)

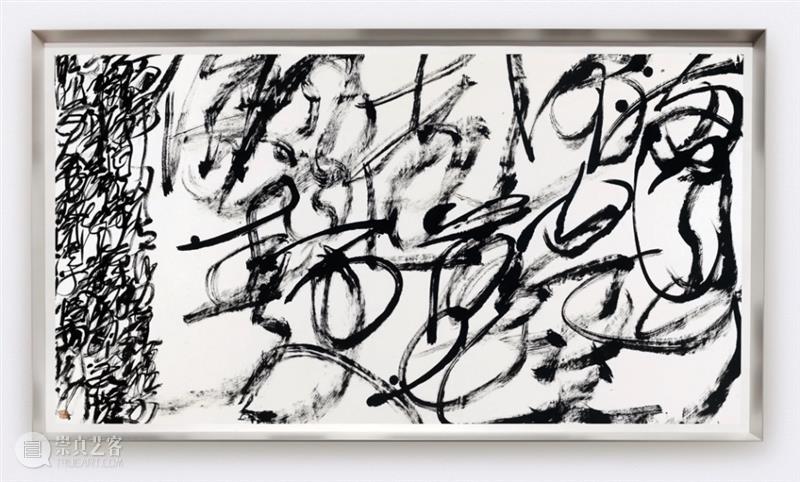

《晏殊「浣溪沙」亂書》YAN Shu, ‘Sandy Creek Washers’, Entangled Script

2016

水墨紙本 Ink on Paper

96 x 178 cm

王冬齡(b. 1945)和 徐龍森(b. 1956)均活躍於世界各大美術館。「亂書」和「書寫式繪畫」是王冬齡多年來備受矚目的創新成果。「亂書」把字與字、行與行之間重疊交織成渾沌一體,文字的可識讀性被推至邊緣。「亂書」的肆意揮灑是建基於藝術家深厚的書法修養,每個字的「結字」都嚴格遵從草書規律,「亂」中實則有「治」。王冬齡大力拓展毛筆所長,除介入各種現代書法試驗之外,更在書法的傳統功能裡找尋在今天的生活體驗,並以推進書法的技法為修煉之途。書法既不在日常經驗出現,於非常情境作非常之態就成為對書家的新的挑戰。王冬齡從原本安之若素的書法藝術的書寫狀態中出走,積極應對公共空間與展示制度的挑戰,進入與整個現代藝術史和當代藝術實踐的艱難對話之中,並且強烈刺激了當代藝術的視覺經驗,刷新了書法的當代藝術形象。

王冬齡多次參與大型博物館展覽,包括紐約古根海姆現代藝術博物館《中華五千年文明藝術展》(1988);英國大英博物館《無聲音樂:當代中國書法》(2002);紐約大都會博物館《筆墨:中國書寫藝術展》(2006);布魯塞爾比利時皇家美術館《再序蘭亭:中國書法大展》(2010)。

近年個展包括:OCAT深圳館《王冬齡:竹徑》(2017);北京故宮太廟藝術館《道象:王冬齡書法藝術》(2016);新西蘭格斯•費希爾畫廊《王冬齡書法展》(2016)。他多次被邀請到世界各地公開演示巨幅草書和亂書,近年演示包括:阿布扎比藝術展(2016)、倫敦大英博物館(2016)、倫敦維多利亞與艾爾伯特博物館(2016)、北京故宮太廟藝術館(2016)、溫哥華美術館(2016)、布魯克林藝術博物館(2015)、漢堡大學(2015)、紐約大都會博物館(2014)、香港城市大學(2013)及香港藝術館(2013)等。

2014年,王冬齡獲蘋果公司邀請為杭州旗艦店的開業於外墻展示巨幅書寫《飲湖上初晴後雨》以及為2016年的新產品i-Pencil作示範發佈。

徐龍森(1956,中國上海)

XU Longsen徐龍森 (b. 1956)

《大化絪縕之四》Cosmos of the Mountains No.4

2017

水墨紙本 Ink and on Paper

124 x 183 cm

徐龍森對山水畫的貢獻在於其雄偉巨幅山水。徐龍森浸淫於中國的博大繪畫傳統,在當代繪畫的語境中,試圖糅合傳統和當代法式,由是從根本處改變筆墨的形態與意蘊。他的巨幅山水氣勢恢宏,大者高達九米,昂然以新時代的姿態走出傳統水墨伏案創作的空間局限,挑戰展館的建築空間,以開拓者的眼界刷新山水畫的界限。

二零一八年,美國芝加哥藝術博物館舉辦《天境之光:徐龍森作品展》,這是美國當代藝術館水墨個展的重要例案。徐龍森對應博物館的建築空間創作巨型山水裝置,靈感來自富於神話典故的崑崙山。

中國藝術自古罕見這等宏偉尺度的創作和展示方式,徐龍森建構「山水」這個精神家園的雄心無法不令觀者讚歎。他曾在多家重要美術館展示其巨幅山水,包括比利時布魯塞爾皇家法院(二零零九年)和意大利羅馬古文明博物館(二零一一年) 等。二零一三年,徐龍森受美國納爾遜・阿特金斯藝術博物館邀請,以其長達二十六米的巨幅山水和博物館聞名的宋元典藏一起展出,進行跨越時空的對話。

徐龍森1956年出生於中國上海,1976年畢業於上海工藝美術學校,現居北京創作。

鄭力 (1964,中國寧波)

鄭力Zheng Li (b. 1964)

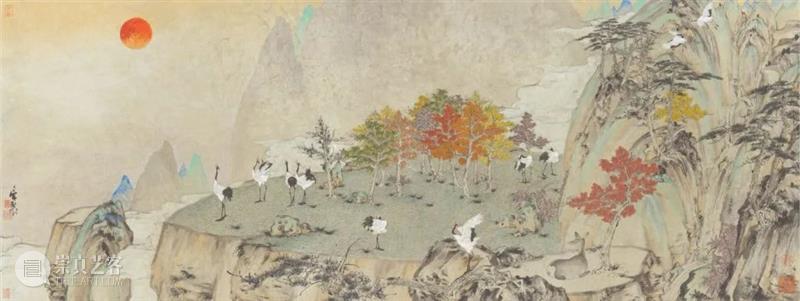

《玉溪振飛》Jade River

2022

水墨 設色 紙本 Ink and Colour on Paper

68.5 x 181.5 cm

鄭力騁筆以縱橫六合,借山水而言志,筆墨秀潤而勁拔雄健,筆筆落在實處。物象與筆墨間發乎實情,卻又活潑靈動,清麗雅正。他的「園林畫」既刻畫出園林這種鬧市山林的精神,同時也創造了個人的圖式。鄭力先生傾力營造門窗楹架,在廊廡中引入了廟宇壁畫的結構。於案几擺設及花草竹石也巧妙隱喻比興。於是鄭力的「園林畫」充盈廟堂的中正大氣。鄭力的作品曾分別入選百年中國畫展,以及第八至第十二屆中國全國美展。

鄭力,字大宇。一九六四年出生於中國寧波鎮海。一九八八年畢業於中國美術學院中國畫系(原浙江美術學院)山水專業。同年留校任教至今。現為中國美術學院副教授,碩士研究生導師,中國藝術研究院中國畫院研究員。鄭力為中國美術家協會會員、浙江美協理事。他的作品曾分別入選百年中國畫展,以及第八至第十二屆中國全國美展,屢獲殊榮。一九九九年,憑作品《書香門第》獲第九屆全國美展金獎,讓當年僅三十六歲的鄭力先生備受關注。2016年受邀參加杭州公望美術館的開館大展《山水宣言》。

達西.那姆達科夫(1967,赤塔地區)

達西.那姆達科夫Dashi NAMDAKOV (b. 1967)

《升天》Levitation

2011

鑄銅雕塑 Bronze, Cast and Patinated

85 x 153 x 38 cm

Edn. 3/8,Edition of 8 + 4AP

「游牧藝術」承載著神秘的薩滿基因,有別於華夏的農耕文化。然而到了近世,亞洲的薩滿傳統只倖存在未被體制化的社會結構中。雕塑家達西.那姆達科夫以家鄉布里亞特游牧民族的薩滿傳統作靈感,創作出超越人類和文明範圍的作品。

達西.那姆達科夫(Dashi Namdakov)的藝術以布里亞特的歷史文化、蒙古史詩和神話、佛教傳說以及薩滿為主題,而他走上藝術之路,也與薩滿有關。他小時候生了一場大病,醫生束手無策,家人唯有把他帶去見一位薩滿,他不僅把病治好,還表示達西必須和自然結合,通過自己去傳達自然的力量,而傳達的方法就是藝術。於是達西把對自然神秘的力量與神靈的敬畏,結合佛教傳說以及游牧民族的生活與歷史,創作了不少充滿力量的雕塑,包括神獸、人像、狩獵情景等。對達西而言,薩滿是科學無法解釋的宇宙力量,能讓人超逾限制,就如藝術,同樣是沒設界限,指向無邊的自由。

達西來自位於與中國接壤的赤塔地區的布里亞特共和國,貝加爾湖的所在地。在那廣袤的大地上,人民依然保留游牧民族的生活習慣。他的父親製作家具並雕刻佛像。1988年,達西進入克拉斯諾亞爾斯克藝術學院,2000年舉辦了第一次個展。達西曾在俄羅斯、歐洲、亞洲多個地方舉行個展,作品獲主要博物館收藏,包括全球四大博物館之一的俄羅斯聖彼得堡艾爾米塔什博物館(The Hermitage Museum),大型戶外裝置也曾在倫敦的海德公園等地標展出。他的作品廣泛地被博物館和私人藏家收藏。

隆重介紹:菠蘿核 (2019成立於中國廣州)

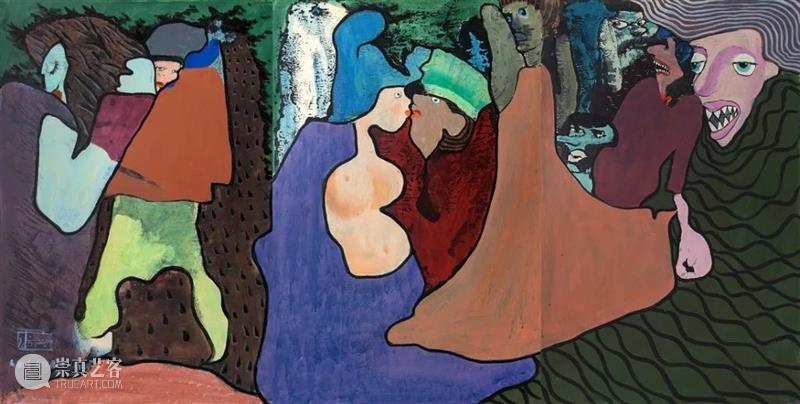

菠蘿核 BOLOHO

BOLOHOPE No.3《BOLOHOPE之三》

2022

集體繪畫與縫紉, 布面塑膠彩與織物 Acrylic and textile on canvas

200 × 700 cm

菠蘿核於德國第十五屆卡塞爾文獻展2022

結合畫廊三月的展覽,漢雅軒在本屆「巴塞爾藝術展」特別介紹廣州年輕藝術家集體「菠蘿核」和「閱覽室」攜手的創作,展出一幅長達7米的,最近參展「十五屆卡塞爾文獻展」的「屏風繪畫」。

「菠蘿核」的創作包羅萬有,涉及繪畫、縫紉、情景喜劇、裝置和表演。廣州的藝術氛圍基本趨於務實與多元化,但菠蘿核不以展覽和「藝術體制」為終極目標,他們著眼日常生活中的實踐。日常生活有很多被低估的「藝術」,比如煮飯、種植、縫紉、家務和養育小孩。「菠蘿核」成員有廣府人、潮汕人和客家人,自小都將港台電視劇作為瞭解世界、想象未來的窗口。他們的創作正好體現了2000年代以來,粵港兩地大眾文化互動的經驗和結果。

3 月 24 日 (週五) 2pm-6pm

「巴塞爾藝術週」期間,菠蘿核將攜手閱覽室繼續在漢雅軒畫廊帶來表演節目 「搵食閑情03」, 是次表演特別邀請到第十五屆卡塞爾文獻展的 策展人, 來自印尼雅加達的藝術團體 ruangrupa 擔任表演 嘉賓。 ruangrupa 邀請了菠蘿核成為 「米倉」藝術家, 在 卡塞爾度過了難忘的 100 天。 隔了半年朋友們有緣相聚於 香港巴塞爾期間, 又是時候切磋廚藝, 齊齊 「搵食」。 (漢雅軒地點:香港 葵涌工業街17-21號 美安工業大廈2樓)

藝聚空間 EN9

吳山專 與 英格ㆍ斯瓦拉ㆍ托斯朵蒂爾

《拱林》

吳山專 與 英格ㆍ斯瓦拉ㆍ托斯朵蒂爾 Inga Svala Thórsdóttir & Wu Shanzhuan

《拱林》Constellation Forest

2018

美洲松、鐵杉、白松、落葉松 American Pine, Larch, Hemlock and White Pine

330 x 900 x 500 cm

《拱林》是吳山專與英格以「小肥姘」的輪廓發展出來的拱門結構,以四種木質配上四個不同造型的拱門,分別命名為:「完美括」、「大括」、「中括」和「小括」。四座拱門排列出星宿陣型,築起一個穹空,邀請觀者在當中揣摸藝術創作的任務:創造世界。

吳山專與英格以他們的幾何學向柏拉圖致敬,但他們的幾何學指向一種「不可能的形式」,屬於形而上的空間。吳山專說:「思想被要求提供實證,這恰恰就是思想的悲劇。因為,這一來,真理就被它的媒介所謀殺。」對藝術家來講這無疑極為諷刺,因為藝術家的任務本應就是刻畫「理想」的造型。吳山專與英格帶著反諷的立場對現代性展開激進的批判。

吳山專1960年生於中國舟山,1986年畢業於浙江美術學院師範系,1995年畢業於漢堡藝術學院自由藝術系。他在1985創立「紅色幽默」,1990年創立「國際紅色幽默」。英格•斯瓦拉•托斯朵蒂爾1966年生於冰島,1991年畢業於冰島藝術學院繪畫系,1995年畢業於漢堡藝術學院自由藝術系。1993創立「雷神女兒粉化服務」,1999年創立BORG。

吳山專和英格•斯瓦拉•托斯朵蒂爾自1991年合作至今。工作和生活於漢堡,上海與冰島。

漢雅軒

香港 葵涌 工業街17-21號 美安工業大廈2樓

+852 2526 9019 hanart@hanart.com www.hanart.com

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享