TAG·西海美术馆,2023

“行走”和“思想”作为展览两条动态交织的线索,呈现着艺术家刘商英与自然之间关系的动态变化——从对自然的抵抗、挣扎、僵持到最终和解,潜藏着艺术家对自我生命、艺术本质及自然灵魂的深切探讨。“行走”作为刘商英的创作方式,是触发其创作不息的源泉——在荒野间,奇幻、狂暴的绝地时空与个人的肉身经验相互碰撞,自然剥离了附着其身的社会身份,艺术家需要抛却固有经验,寻求突破与新的出发。

纵观中西方美术史的发展历程,“行走”一词有其自身的渊源和内涵。在中国古代绘画传统中,便强调通过“游”的方式来获得一种山水形制的概念和对自然的体验。艺术家在游山涉水、绘景描物的过程中,寻求创作快感和心灵顿悟。而在西方,“行走”于自然的概念可以追溯到19世纪上半叶的法国巴比松画派,艺术家们受到启蒙主义思想家卢梭“返回自然”的思想影响,艺术家们远离城市的喧嚣,聚集在巴比松小镇中,走出画室,描绘自然的光色与美景。

从中外艺术家们对于自然的热衷中可以看到,他们大多追求的是真实的体验,即用自己的身体和眼睛去认识、去感受、去描绘他们所看到的客观世界,而不是被动遵从前人毫无生命力的绘画定律。

刘商英在内蒙古阿拉善盟额济纳旗创作现场,2015

刘商英在内蒙古阿拉善盟额济纳旗创作现场,2015

反观当代艺术语境下刘商英的艺术,亦是如此,于他而言,行走于自然之间,在自然的场域中作画,激发了自我全新的感知,并将其融入于客观的景物中,实现一种物我交融的境界。伴随着身体不断介入的创作过程,最终在当代艺术的发展线索中,找到一种新的绘画动机或绘画得以成立的可能。

之所以选择行走,一方面是为了获取真实,而另一方面是为了获取陌生。刘商英行走在阿里、额济纳旗、罗布泊、阿尔金山和天山这些相对原始荒凉的地区。不断的接触、融入和适应不同场域下的自然能量,意味着以一种流动的方式去打开原本被客观现实所固化的思维,以不断生成中的思考方式,在自然的启发下,进入到自己的心流当中,从而回归到一种真正向内的精神追问。

面对原始神秘的自然世界,刘商英坦言:“当自然的气场和气息扑面而来时,除了惊喜、惊叹之外,会发现艺术这个事特别小,过往经验没有产生任何作用,我只能选择从零开始。”常常有人说,刘商英在野外艰苦的创作是一种“自虐”,但对于艺术家来说,真正所谓“虐”的不是荒芜凋敝的尘沙万里、极端恶劣的生存条件、竭尽透支的身体,而是自然对其过往认知及经验的抹去,诘问艺术家绘画的本质及意义。

刘商英在新疆罗布泊创作现场,2019

行走在荒原上,所有的预设、思维和记忆变为一种身体之外的附属,自然将其精神属性逐层剥离,让艺术家觉知绘画原本的无力,唯有通过身体介入自然进行感知。

中央美术学院院长、中国美术家协会主席范迪安先生,同时也是本次展览的学术主持,于“在世界之间行走:刘商英”研讨会中谈到:“刘商英在十二年间坚定地走向西部荒漠之地,将自己置身于不可预料的自然景观之中,既是对原有艺术状态与积累的不满足,也是对自我过往经验的放下。”这种“陌生化”并非仅仅局限于表达题材和创作技法的更新,更为重要是实现一种精神的游走,从而进入到新的“无”或“空”的体验与境界之中。

“空”是终了,也是初发,给予艺术创作更大的可能。刘商英清空了过往的艺术经验和认知,在辽阔孤寂的荒野世界,重新思索绘画的意义。

刘商英谈到。“在自然中创作,无法事先设定作品的形态,在自然远强于我的尺度上,我考虑的是如何融入当时的情境和状态中,让艺术自然的生长。”自然本身有其固有的内在价值系统,这种价值不是人类所赋予的,而是自然本身天然的存在。此刻,对于艺术家刘商英来说,重要的不是创造一种独特的艺术风格或方法,而是在不断实践和遵从体验的过程中,进行反刍,找回内心。

“在场”和“即时”成为他创作的追求,自然偶发的瞬间和艺术纪录的永恒交织出不可复刻的作品。

“远远地就看见,沙山背脊上有一条线,走近看才知道是野牦牛的脚印。”在海拔4000米的阿尔金山沙子泉,冒着脱水、摔伤等稍有不慎就会不堪设想的危险,刘商英沿着野牦牛的足迹下方平行的走过去,形成类似青花瓷边沿的两条线,之后他用涂满白色油画颜料的画布,把自己与野牦牛的足迹混合着沙土拓印在画布上,交织出人、动物和自然的史歌——《足迹》。

德国存在主义哲学家海德格尔否认了人作为关于客体的意识来思考,代替它的是,作为由在时间中的可能性组成的主体来思考,对人来说存在就是去抓住其可能性。

同样,对于刘商英来说,在自然中捕捉的是不确定性和这种不确定性所带来的各种各样的可能性。绘画并不是在画一处风景或者在描绘一个东西,而是在环境当中进行一种具有多种可能性的交流、一种场域中的能量交换。

在自然完成的作品,便在自然中呈现,艺术家刘商英将天地作为展览空间,呈现其作品。如同原始时代,曝露在野外的古老而生动的岩画,构成了一首无言的史诗,承载着人类在世界的印记,纪录着人与人、人与世界之间相互的感知。

当被问及在没有观众的荒原地带做展览,作为一个艺术家,是否会感到失落感时,刘商英答道:“作品在自然中展示,感觉就像一块石头或者一片草的同构,绘画与诞生它的自然形成所谓对话性的展示,这让我看到了绘画更多维度的可能性。”

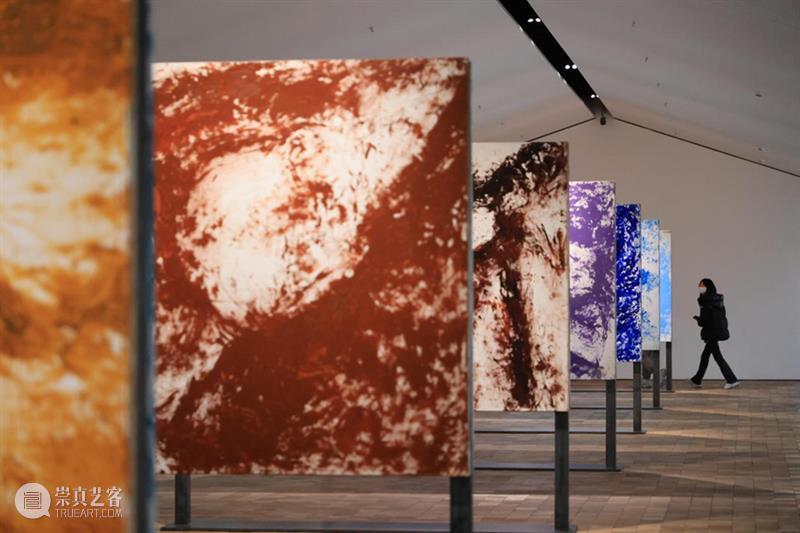

而今诞生于荒原地带的作品行走至大海,它们携带着不同场域的文化印记和自然气象,在展厅中与观众凝视、对话、彼此生成。与海毗邻的西海美术馆,用数扇窗户将海洋、光线及自然植被纳入到艺术空间之中,传递着艺术、自然与建筑的共生性。

“在世界之间行走:刘商英”展览现场

TAG·西海美术馆,2023

刘商英为这座海边的展览空间带来了数千公里外苍劲的风沙与黄土,“在世界之间行走:刘商英”研讨会上,中央美术学院艺术管理与教育学院教师冯雪谈到:“在西海美术馆中,观者在这里看到的是一种异质的风景,但同时也会意识到它们同样源于脚下的土壤和山河。”展现着当代艺术发展至今,如刘商英一样的中国美术家,用行动与绘画的方式对自身的文化与土地作出的当代回应。

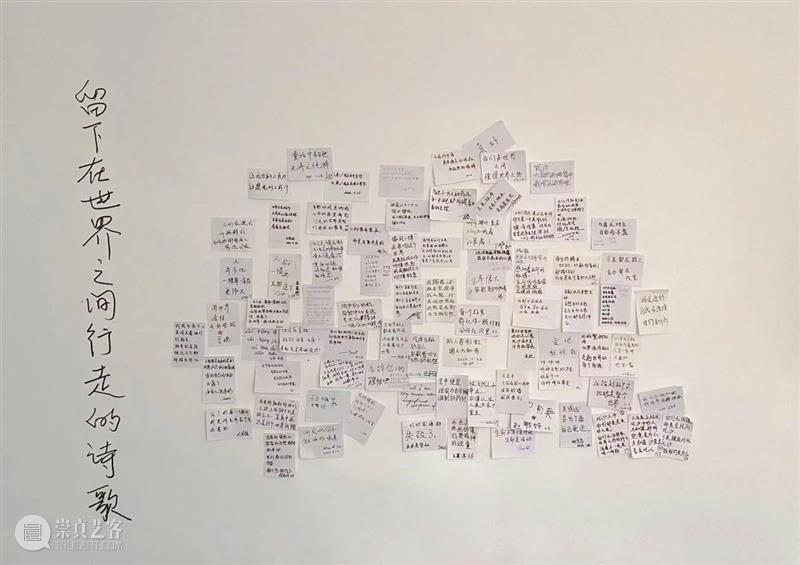

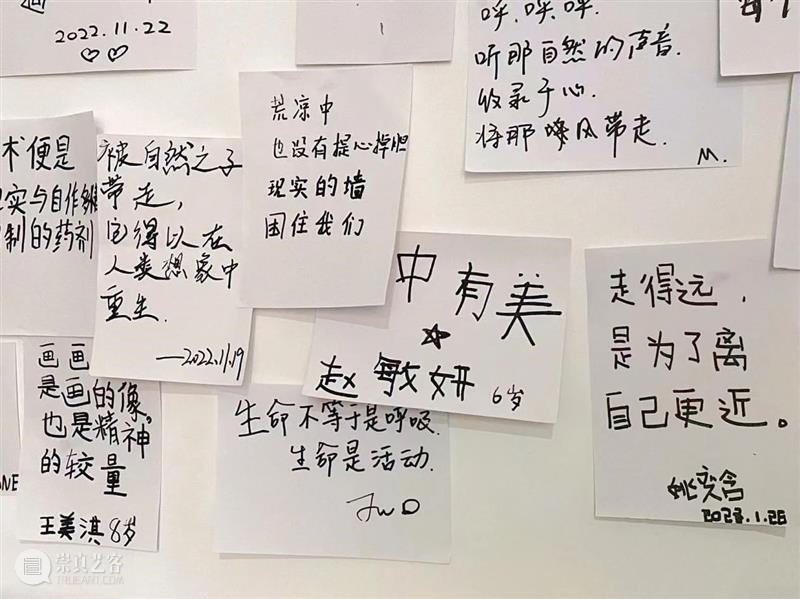

在展览现场,海洋和沙漠两个极端的景观共存于此,时间与空间在光影交错的艺术作品之间流转,裸露的脚手架、残落的动物骨骸、沾满颜料的衣服和展墙上的留言板....构成艺术家和观者“在场”的证明,即时即地的、观者与艺术作品及其周围的空间要素共同完成了一个整体。

其中,展墙上有一封来自观众的留言:“风中的沙砾,摇曳起舞;夜晚的星河,璀璨绚烂;光与影,风与沙,明与暗,像极了人生;坑坑洼洼,起起伏伏……”如此,在自然与艺术、荒漠与大海、艺术家与观者的对话中,将绘画的意义折射向遥远的最初——纪录和传递。

中央美院艺讯网:《自然、风景与绘画:刘商英个展“在世界之间行走”研讨会综述 》,2023年2月28日。

当前展览

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享