原文发表于《艺术理论与艺术史学刊》

2021年第2期,第3-22页

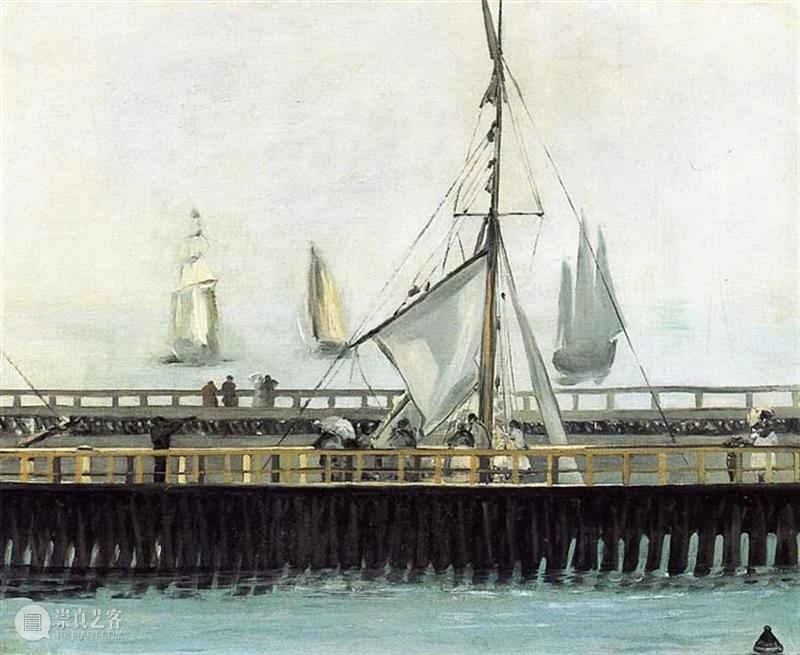

图1 马奈,《布洛涅码头》,1863年,布面油画

印象派与爱德华·马奈

[法]斯蒂芬·马拉美著

徐傲群译 高薪校

导言

徐傲群

《印象派与爱德华·马奈》(The Impressionists and Edouard Manet)是斯蒂芬·马拉美(Stéphane Mallarmé)的一篇批评文章。该文的英译本于1876年9月首次发表于《艺术月刊》(Art Monthly Review)[1],重印本完整版见Charles S. Moffett (ed.), The New Painting: Impressionism, 1874-1886, Seattle: University of Washington Press, 1986, pp. 27-35(即本译文所依据的版本);节选版见Francis Frascina & Charles Harrison (ed.), Modern Art and Modernism: A Critical Anthology, London & New York: Routledge, 1982, pp. 39-44.

该文在很长一段时间内无人问津,直至上世纪末才被国外学界重新发掘出来,并引起广泛讨论。该文的意义主要在于以下两点:

一、该文充分展现了马拉美作为艺术批评家那天才般的洞察力和预见性。在马奈尚未离世之际,马拉美就已经预见到了马奈日后在现代主义艺术史叙事中被指认的转折性意义。具体说来,马拉美认为,马奈开启了绘画转向其自身媒介的全新阶段:“绘画应再次沉浸于其根由(cause)及它与自然的关系之中。”此处的“根由”指的就是绘画为自身立法所依据的东西,即“媒介”(medium)。在另一篇关于马奈的批评文章《1874年的绘画评审团与马奈先生》(Le Jury de Peinture pour 1874 et M. Manet)中,马拉美将这一理念表达得更加清楚:

因此,绘画没有任何混乱或丑闻,也没有任何想要走出画布的东西:相反,它是一种崇高的尝试,通过这种艺术所要求的纯粹手段,使当代世界的任何视觉都能融入其中。[2]

换言之,绘画“这面清晰而持久的镜子”应当不断进行自我“反射–反思”(reflect),通过排除画布这一物质媒介之外的东西以保证自身手段的“纯粹性”。据此,马拉美所说的“自然”就不再是纯粹的模仿对象,而是有待绘画“一笔一划地再造”的东西。在绘画对自然的“再造”中,自然将从有限的物质存在转变为永恒的“外观”(Aspect)。此处的“外观”已然摆脱了在普桑的绘画理论(Aspect/Prospect)中所处的从属地位[3],一跃成为绘画中最重要的元素。

凡此种种,均令人想起格林伯格(Clement Greenberg)在《现代主义绘画》(The Modernist Painting)中所提出的著名教义,即现代艺术的诸门类应以自身媒介的纯粹性为根据界定自身,体现在绘画中即走向二维的平面性。[4]而马拉美与之惊人一致的论断,却比格林伯格早了整整八十几年。T. J. 克拉克(T. J. Clark)在《现代生活的画像》(The Painting of Modern Life)一书中已经指出了这一点。[5]文森特·德贡布(Vincent Descombes)甚至声称,以格林伯格为代表的批评家并非“发明”(invent)了现代主义的形式主义定义,而是“重新发现”(rediscover)了马拉美的灵感。[6](但同时,德贡布也提请人们注意,不能将马拉美的绘画理念同格林伯格式的本质主义还原论全然混为一谈。[7])

二、该文勾勒出了一个更完整的马拉美的形象。马拉美以其晦涩玄奥的诗风和对“纯诗”的执着追求而闻名,这极易让人得出其醉心艺术而不问现实的印象。但事实并非如此;马拉美其实相当关注现实政治问题,甚至可以说,他的整个诗学都以其激进的政治理念为基础。关于这一点,朗西埃在《马拉美》(Mallarmé)一书中已经作了非常漂亮的翻案,在此不再赘述。[8]且不论朗西埃的著作,单就该文而言,亦不难体会到马拉美对其理想图景中的人群(Crowd)所寄予的厚望:

而这场演变从一开始就被具有罕见预见性的公众称为“不妥协”(intransigeant),这在政治语言中意味着激进和民主。

……

但今天,诸众要求用自己的眼睛去看。

……

这样做仅仅是聊以自娱?当然不是,而是为了向那些明天的新人表达她自己——冷静地、坦荡地、习以为常地,这些新人中的每一位都将同意成为普选的有力数目中的一个未知单位,都将同意在其权力之中置入一种更新的、更简洁的观察她的手段。

简言之,马拉美一方面对当下公众的能力总体上持怀疑态度,另一方面又坚信他们拥有无穷无尽的解放潜能——前提是有少部分“新的、非个人的、能够直接与其时代的情感同享圣餐”的人引导他们挣脱束缚。(在《歧路》(Divagations)这本文集中,马拉美不止一次表达过类似的态度。[9])据此,马拉美坚信,马奈所引领的艺术革新必将带来一场“感性制度”的革命:原先从被天才的异象灵见(vision)统治的诸众,必将学会“用自己的眼睛去看”,从而在遥远的未来实现民主社会的理想。在《1874年的绘画评审团与马奈先生》一文中,马拉美更是直接指出,公众理应拥有自行判断绘画品质的权利:

总之,一切都触动了人群或个体的本能:这要由付出荣誉和门票的公众来决定它是否值得他们的纸张和文字。在这一点上,它是主人,可以要求看到那里的一切。……禁止隐瞒人们:一旦在公众中潜伏的某些倾向在一个画家身上找到了它们的艺术表达或美感,就有必要熟悉这个人;不把一个人介绍给另一个人,就是一个错误、一个谎言和一个不公正的行为。[10]

由此可见,马拉美的理论底色是极富理想主义色彩的政治理念。如今看来,诚如克拉克所说,马拉美所描绘的未来图景“是充满乐观主义情绪的,是清晰明朗的——也许又是误导性的。”[11]但我们不应就此否认这一图景的意义,毕竟它极具代表性地展现了现代主义叙事对于未来的想象及其修辞。

总而言之,该文对于我们理解马奈、印象派乃至整个现代艺术,都有相当重要的理论意义。早在1988年,该文就已译入中文,收录于《现代艺术与现代主义》一书。[12]该版译文文笔优美,神采飞扬,充分体现出了马拉美作为文学家的高超技巧,只可惜有所删节,并不完整。为弥补这一缺憾,本次特将该文的完整版加以重译,力求一字一句小心侈译,希望能够更忠实地呈现其完整原貌。

*

在没有任何前言,甚至未对那些可能并不了解本文标题含义的读者作任何解释的情况下,我将立即进入本文的主题,如此,我所要做的,要么就是当我所陈述的事实出场时,从艺术的角度得出我的推论,要么就让它们在可行之际自行渗出。

那么,让我们简略地回顾一下艺术史吧。我们的年展鲜有新意,而像几年前这样富有新意的年份更是凤毛麟角;但大约在1860年,当库尔贝(Courbet)开始展出他的作品时,突然出现了一道持久的光芒。在某种程度上,这些作品与在文学中出现的、被称为现实主义的运动不谋而合;也就是说,它试图通过对事物本来面目的生动描摹来给人们留下深刻的印象,并极力排除一切多管闲事的想象力。这是一场伟大的运动,其强度相当于当时在风景画家手下刚刚终结的浪漫主义画派,或是后来从中产生了亨利·雷格诺(Henri Regnault)的大胆装饰效果的那一运动;而后,它使许多人走上了一条新的、当代的(contemporary)道路。但在这期间,偶尔在沙龙的墙上,但更多是在那些落选者的画廊里,一些奇特而怪异的画作开始面世——的确,这些画作常因其缺点而贻笑大方,但对真正的、深思熟虑的批评家来说,它们却令人非常不安。他们不得不自问:这是个什么样的人?他宣扬的是什么怪诞的教义?因为显然,这个传教者确有一种意义;他重申己见,执着得无与伦比,他的作品署着当时全新的、默默无闻的名字——爱德华·马奈(Edouard Manet)。当时还有过——唉!必须用过去式来写了——一位开明的业余爱好者,一位热爱一切艺术并为其中之一而活的人。这些奇特的图画一下子就赢得了他的支持;一种本能的、诗意的预见使他爱上了它们;而这一切都发生在这些画作的后继者迅速涌现之前,发生在它们所持原则的充分阐述向公众中少数有思想的人揭示其意义之前。但是,这位开明的业余爱好者,在他最喜欢的画家功成名就之前,就过早逝去了,没能看见这一切。

这位业余爱好者,就是我们最后一位伟大的诗人,夏尔·波德莱尔(Charles Baudelaire)。

继而,当时的小说家埃米尔·左拉(Emile Zola)也加入了赞美的行列。他对未来的洞察力使他自己的作品与众不同,他察觉到了已经出现的光芒,但他当时还太年轻,尚不足以定义我们今天所说的自然主义,亦不足以追寻那并非仅以抽象形式给所有人留下印象的现实(reality),而是自然本身给那些自愿放弃因循守旧的人们所留下的绝对而重要的情感。

1867年,马奈及其些许追随者的作品特展为当时籍籍无名的新画派赋予了一个教派的外表,而教派间的纷争也愈演愈烈。在每个画派的讲台上,与这个坚决的入侵者的斗争被宣扬为一场十字军东征。为了阻止它的前进,一条坚定不移的战线在几年间就形成了;直到评审团终于被它的诚意和坚持所征服,才承认了马奈的名字,并对其表示欢迎,也直到那时,评审团才从其可笑的恐惧中恢复过来:他们经过推理后发现,他们必须要么宣布马奈是一个自我加冕的主权教皇(a self-created sovereign pontiff),受他自己那能够治愈灵魂的信仰所指引,要么就必须将他谴责为一个异端或妨碍公众的危险人物。

如今,当这些选择中的后者被明确采用时,马奈作品的公开展览最近都在他自己的工作室内举办。尽管如此,尽管有同期举办的沙龙,在1874年和1876年,公众还是怀着强烈的好奇和渴望,涌向意大利大道(Boulevard des Italiens)和杜朗–卢埃尔(Durand-Ruel)的画廊,去看看当时被称为“不妥协者”(Intransigeant)、现在被称为“印象派”(Impressionist)的那些人的作品。他们在那里发现了什么?一批具有奇特外观(aspect)的图画,初看时给人一种有关其创作动机的普通印象,但除此之外还有一种超越了仅仅是现实主义(Realism)的特殊品质。在这里,发生了会在艺术中出现的那些意外危机之一。让我们来研究一下它的现状和它未来的前景(prospect) ,并尝试发展它的理念。[13]

当马奈抛开艺术的顾虑,在画室的灯光下与一个朋友聊天时,他神采奕奕地表达着自己。他告诉朋友,他的绘画意味着什么;还有什么新的命运在等待着它;这一命运是什么 ,他是如何出于一种不可抗拒的本能来作画的,以及他是如何作画的。他说,每当他开始作画时,他都会一头扎进去,正如一个人知道要想学会安全地游泳,最稳妥的方案就是将自己扔进水里——尽管这看起来很危险。他常将这句格言挂在嘴边:任何人都不应该用同样的过程、同样的知识或同样的模式来画一幅风景画或人物画;更何况是两幅风景画或两幅人物画。每件作品都应该是心灵(mind)的全新创造。诚然,手会保留其所习得的些许操作上的秘密,但眼睛应该忘记它所看见的其他一切,并从它面前的经验中重新学习。它应该从记忆中抽象出来,只看见它所看见的东西,就好像第一次看见一样;而手则应该成为一种非个人的抽象,它只由意志引导,并忘记先前的一切诡计。至于艺术家本人,其个人感受和特殊品味,则暂时被吸收、被忽略或被搁置(set aside),以用于享受其个人生活。这样的结果不可能一蹴而就。要达到这一结果,大师必须经过许多阶段,才能获得这种自我隔绝(self-isolation),并学会这种全新的艺术演进;而我,在研究它上面花了很多时间,也只能数得出两位做到了一点的人。

当马奈厌倦了他在学院里、在库图尔(Thomas Couture)的指导下所学的那些技术,当他认识到其所学一切都毫无意义时,他决定要么彻底不画,要么就完全从无我之处画起(to paint from without himself)。然而,在其刻意的自我隔绝中,两位过去的大师出现在他面前,并在他的反抗中与之结为好友。委拉斯凯兹(Velazquez)和弗莱芒画派(Flemish School)的画家给他留下了特别深刻的印象,笼罩在这位伟大老西班牙人的构图中的奇妙氛围,以及从其北方同行的画布上焕发出来的灿烂色调,赢得了这位学生的钦佩,他们向其展示了艺术的两个方面,随后,这位学生使自己成为了这两个方面的大师,并能做到随心所欲的融合 。正是这两个方面揭示了真实(truth),并使基于这两个方面的画作具有了一种活生生的现实性(reality),而不是成为毫无根据的抽象而费解的梦的构造。[14]这些都是马奈的试探,而奇怪的是,为了补救自己国家和时代的弊端,他是向外国人和过去寻求友好的协商。然而,实话实说,马奈对此并无迫切需求;若将成为一个无与伦比的临摹者当作他的目标,他本可以发现他的胜算近在咫尺;但他追求比这更多的东西,新鲜事物并非唾手可得;的确,新鲜性(freshness)常常在于对诸多零散元素的协调——在这些关键的日子里尤其如此。

图2 马奈,《奥林匹亚》,1863年,布面油画

图2 马奈,《奥林匹亚》,1863年,布面油画

像这样回归南北方老大师传统的画作,构成了马奈的第一种手法。如今,老作家们在论艺术时用“手法”(manner)一词所表达的东西,与其说是天才在某个智慧季节中的奢华绽放,不如说是画家自己创造、发现或寻找到的事实(fact)。但是,最能表达画家观点的,是他对主题(subject)的选择。文学作品经常偏离其目前的道路,去寻找往昔某一时代的愿望,并出于自己的目的将其现代化,马奈在绘画中也采取了类似的偏离路线,他去寻找真实(truth),并在找到真实后爱上了它,因为作为真实,它显得如此奇怪,尤其是与那些有关它的古老的、被耗尽了的理想相比之时,更是如此。正如我们所说,从一开始就受波德莱尔欢迎的马奈,受这一时刻的影响颇深。为了说明他在这一时期的情况,让我们拿他的首批作品之一《奥林匹亚》(Olympia)为例;那个虚弱憔悴的妓女,首次向公众展示了不拘传统(non-traditional)、不落俗套(un-conventional)的裸体。那束被纸包起来的花,那只忧郁的猫(显然受到了《恶之花》[Fleurs du Mal]作者的一首散文诗的影响 )以及周围所有的配饰,都是真实的(truthful),但又不是伤风败俗的——在这个词日常而愚蠢的意义上——但毫无疑问,它们就其倾向来说 ,在理智上是乖戾的(perverse)。很少有任何现代作品比这位创新者的作品还要获得更少的赞扬,或遭受更多深恶痛绝的诅咒。

如果拙见能对此新画派首领画作的公正历史产生什么影响,那么我想说的是,这其中的过渡期绝非令人遗憾。在文学中也如出一辙,当某些新的意象呈现在我们面前时,我们的共情(sympathy)就被突然唤醒了;而这正是我喜欢马奈作品的地方。它让我们所有人都感到惊讶,就像一些隐藏已久的东西被突然揭示了出来。他的作品既迷人又可恶,既古怪又新颖,他给予我们的这些感受类型正是我们在周遭的生活中所需要的。尽管它们很奇怪,但它们身上却没有任何模糊的、普通的、俗套的或陈腐的东西。这些画作对注意力的吸引常常有赖于他的主题中某种非常特殊的面相(physiognomy),那些为了他决心要反复灌输的有关空间和光线的新规则而做的遮掩或者牺牲,一些别人可能会抓住的小细节。

再见吧,如果他持之以恒地画下去,并培养公众(public)的眼睛——目前还被陈规旧俗所遮蔽——如果公众当时愿意看见人民真正的(true)美,那种如其所是的健康和坚实,存在于资产阶级中的优雅当时就会被辨认出来,并被当作艺术中值得尊崇的模版,那时和平的时代就会到来。然而,到目前为止,这还只是斗争的一部分,这是一场为呈现自然中的诸真理(truths)而进行的斗争,这些真理对自然来说是永恒的,但对诸众(multitude)来说还只是新的。

图3 马奈,《草地上的午餐》,1862-1863年,布面油画

图3 马奈,《草地上的午餐》,1862-1863年,布面油画

浅薄之人对马奈提出责难,说他以前画的是丑陋,现在画的是庸俗。当我们认识到他画的是真实(truth),并回忆起他在寻求真实的路上所遇到的那些困难,以及他是如何战胜它们的时候,这种无关痛痒的责难就会不攻自破。《草地上的午餐》(Un Déjeuner sur l’Herbe)、《马克西米利安的处决》(L’Exécution de Maximilien)、《桌子一角》(Un Coin de Table)、《阳台上》(Des Gens du Monde à la Fenêtre)、《一杯好酒》(Le Bon Bock)、《歌剧院的化妆舞会》(Un Coin de Bal de l'Opéra)、《铁道》(Le Chemin de Fer)和两幅《划船者》(Canotiers)——这些作品一步步地标志着这位大胆创新者所攀登的每一级阶梯,并引领他走向他在其真正非凡的作品中所达到的高度,这幅作品今年被沙龙拒绝,却单独向公众展出,其标题为《洗衣》(Le Linge),一幅也许在其一生中、但必定在艺术史上记上一笔的作品。

图4 马奈,《一杯好酒》,1873年,布面油画

图5 马奈,《阳台》,1869年,布面油画

我们刚才列举的整个系列,除了或多或少有的一个例外,都非常准确地表明了画家的目的;这个目的不是为了一时的越轨或轰动,而是为了持之以恒地在其作品上留下自然和普遍规律的印象,他要寻找的是一种类型而非一种个性,并用光线和空气淹没它:这样的空气!专横地支配着一切他物的空气。在试图分析这幅著名的画作之前,我想对明天的真理、今天的悖论,即工作室的俚语中所谓的“外光派理论”(the theory of open air)作些评论,或者至少是对其作为马奈后期努力的权威证据作些评论。但在这里,我首先要克服这样一种反对意见。既然必须承认现代生活主要是在室内度过的,为什么还要表现花园、海岸或街道的外光环境呢?答案有很多;其中,我认为第一个答案是:在任何室内——无论是光秃秃的,还是装潢过的——的大气(atmosphere)中,反射光线都是混合的、破碎的,且常常改变肉身的颜色。例如,我想提醒你注意1873年沙龙中的一幅画,我们的画家公正地称之为一次《幻想》(Reverie)。在那里,一位年轻女子躺在沙发上,呼出了夏天的全部倦意;她房间的门窗几乎关着,做梦者的脸被阴影遮住,但模糊的、寂静的日光弥漫在她的肉体和薄纱裙上。这幅作品完全是一个例外,是一件令人共情的作品。

在我们的文明中,女人是黑夜的祭品,除非她有时逃出黑夜,在那些午后的户外时光中来到海边或为现代人所钟爱的凉亭 。然而,我认为艺术家在烛光或煤气灯的人造光中再现她则是错误的,因为那时艺术的唯一对象是女人本身,这时,在即下大气的烘托下,她是戏剧性的、生动的,乃至美丽的,但毫无艺术性(inartistic)可言。那些习惯于将女人的美丽记忆固定在精神画布上的人,不管是出于工作习惯,还是纯粹出于品味,即使是在世界或剧院的夜色中看见这样的女人,也一定会注意到这一点,即要想使她以其鲜活和单纯成为想象力那朝思暮想的对象的一员 ,就必须先有某种神秘的过程剥夺掉那些由烛台或脚灯所投下的人造威望所带来的高贵幻影。(然而我必须承认,在这个模糊而微妙的问题上,在我咨询过的人中,只有极少数与我意见一致。)肤色,这种来自生命之源的特殊美感,会随人造灯光的变化而变化,但绘画对肉体花粉般的颜色(flesh-pollen)的关注超过对人类任何其他地方的关注,或许正是这种想要保持肤色完整无缺的优雅的欲望,绘画才坚持着我上述所暗示的这种精神操作,并要求着日光,亦即只有空气的透明性的空间。白天的自然光,尽管其自身不可见,却穿透着、影响着万物,在这幅名为《亚麻布》(The Linen)的典型画作中亦是如此。我们接下来将研究它,因为它是当前一切想法及其执行(execution)手段的完整而终极的储存处。

一些新鲜却颜色均匀的树叶——来自一座城市花园的树叶——禁锢着夏日早晨的空气。在这里,一位身着蓝衣的年轻女子正在洗一些亚麻布,其中有几块已经干了;一个从花丛中走出来的孩子看着他的母亲,这就是全部的主题。这幅画是真人大小的,尽管这个比例在中距离看来更小一些,画家明智地认识到了由观众任意固定的视点强加给他的人为要求。它被空气淹没了。发光而透明的大气与人物、衣服和树叶到处斗争着,似乎要将其部分物质和体积带到自己身上;而它们的轮廓,被隐藏的太阳吞噬,被空间消耗,颤抖、融化并蒸发到周围的大气中,这从人物身上夺走了现实性(reality),但似乎这样做又是为了保持其真实的(truthful)外观(aspect)。空气是至高无上的、现实的(real),仿佛它拥有艺术的巫术所赋予的魅惑生命;这种生命既不是个人的,也不是有情的,而是本身就受制于现象(phenomena),因而被科学所呼唤,被展示给我们的惊奇之眼,同时使其永恒的变形和不可见的行动变得可见。何以如此?是通过这种融化,或者通过这种在表面与空间、颜色与空气之间不断进行的斗争。外光:这就是我们目前所研究的问题的起点和终点。从美学上说,这个问题的答案很简单,即只有在外光中,模特的肉身色调才能保持其真实的(true)品质,因为四面的光照几乎相同。另一方面,如果一个人在学校所用的现实的(real)或人造的半光下作画,总有这个或那个特征,在光的斧凿和强力下化身为不合适的浮雕,这为画家提供了一个简易的手段来处理一张面孔,来满足他自己的幻想,并回到以往的风格中去。

图6 马奈,《杜伊勒里花园的音乐》,1862年,布面油画

图6 马奈,《杜伊勒里花园的音乐》,1862年,布面油画

现代艺术家所特有的对真实(truth)的追寻,使他们能够看见自然并再生产(reproduce)她,就像她出现在公正而纯洁的眼睛里一样,这必然导致他们几乎只用空气作媒介,或者至少使他们习惯于在空气中自由地、无限制地工作:在这种媒介的复兴中,如果没有更多的意义,至少也出现了一种对新的绘画方式的激励。这就是我们推理的结果,也是我想确立的目的。由于没有一个艺术家在其调色板上拥有一种合乎外光所需的透明而中性的颜色,他们所欲求的效果就只能通过笔触的轻重或色调的调节来获得。现在,马奈及其画派使用原色(simple color)——鲜活的,或轻涂淡抹的——他们的结果似乎在第一笔就已经达到了,即永远在场的光与万物融为一体,并使之充满活力。至于画面的细节,没有任何东西是绝对固定的,以免让我们感到照亮画面的亮光或遮蔽画面的阴影只是顺便看见的,且只是在观众看见所再现的主题时看见的;因为它是由反射的、持续变化的光线所构成的,它们就不能看起来总是一样的,而是震颤着动感、光和生命。

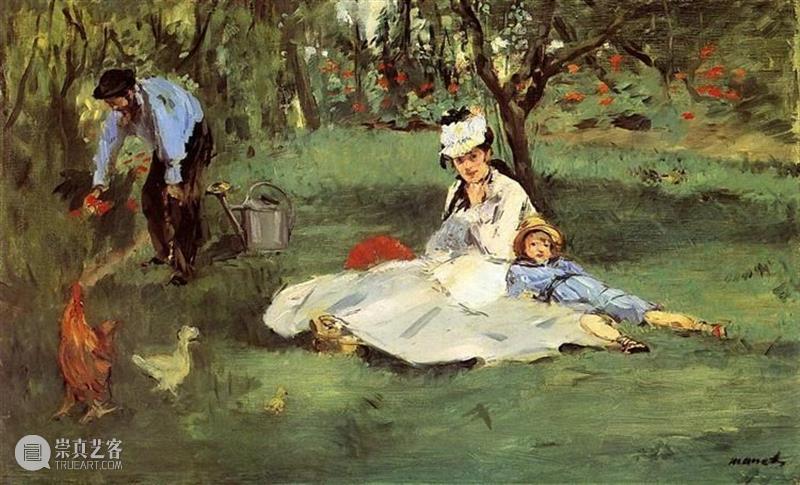

图7 马奈,《莫奈一家在阿让特伊的花园里》,1864年,布面油画

图7 马奈,《莫奈一家在阿让特伊的花园里》,1864年,布面油画

但是,当完成了的整件作品被当作一幅重绘(repainted)的画时,这种大气——画家的巧妙设计延伸至所绘的整个对象上——难道不会消失吗?如果我们除了像往常一样通过对色彩部分或重复的使用,就找不到其他方法来表示空气的在场 ,这种再现无疑就会像所再现的效果一样转瞬即逝,但是,从作品最初的构思开始,意在包含大气的空间就已被指示出来,因此,当它被所再现的空气填充时,它就像画面的其他部分一样不可改变。那么,构图(再次借用工作室的俚语)在印象派大师的美学中一定起着相当重要的作用吗?不;当然不是;一般来说,现代人的集群并不引起(关于构图的)联想,因此我们的画家乐于将其省去,同时也避免造作和风格。然而,他必须找到其画面赖以建立的东西,尽管这只会持续一分钟——因为有一点是必要的,即观众观察和欣赏再现(representation)所需的时间,而这一时间恰恰足以让人联想到它的真实(truth)。如果我们转向自然透视(不是那种使我们的眼睛被文明教育所蒙蔽的完全人为的经典科学,而是我们从远东——例如日本——学来的艺术透视)——并看看马奈这些关于大海的画作,其中海平面处的水上升到画框的高度而仅被画框截断,我们就会对一个长期被遗忘的真理(truth)得以恢复而感到新的喜悦。

这里的秘密在于一门绝对新颖的科学,在于剪裁画面的方式,而这就为画框赋予了一种仅仅是想象出来(fanciful)的边界的全部魅力 ,比如一眼就能看见被手掌框住的场景,或者至少是发现值得保留的全部内容。这就是画面,而画框的作用是将其隔离起来;尽管我知道这与成见背道而驰。例如,如果这只手臂、这顶帽子或那条河岸,属于画面以外的人或物,那有什么必要在画面中对其加以再现;其目的之一在于,现代观者已经习惯于在人群中或自然中只分离出使他愉悦的一点东西,尽管他无法完全忘记那些将部分同整体联系起来的被弃细节,但也不会在一件艺术作品中错失他习惯性的乐趣之一,在意识到自己正站在一幅画作前时,半信半疑(half believe)自己看见的是某种自然景象的幻象。有些人可能会反对,所有这些手段都或多或少地在过去被采用过,这些灵巧的手法,比如将画布截断以造成一种幻觉,比如那种遵从野蛮人的异国用法的透视,比如对于轻盈的笔触和新鲜色调的统一而平等地使用,又或是随着光线的变换而产生的各种各样的颤动,虽然在过去的使用中未被推进到如此的极端,但是所有这些艺术的诡计和策略在英国画派和其他地方都不止一次地出现过。但是,考虑到这是首次为了一个目的而将所有这些相关的策略装配到一起,使其合乎我们时代艺术表达的需求,这对艺术事业来说仍旧是不可小觑的成就,尤其是就这些手段被一种强大的意志推向了它们的极致而言。

但是,作为这个时代最为独异的人之一,马奈的主要魅力和真正特点是,虽然他既是法国和外国主要画廊的访客,也是一位博学的绘画学生,但他似乎无视他人在艺术方面的一切成就,只从自己的内在意识中汲取了他所具有的一切简化的效果,最后,通过光的效果所揭示出来的整体是无可置疑地新奇的。这种至高无上的原创性属于这样一位在双重意义上抛弃了原创性的画家,他试图为了自然本身,或为了一个到那时为止还对自然的魅力一无所知的公众的凝视,而丧失他的个性。

马奈创作的作品的数量已然相当可观,如果我们不为其全部作品做一份编目,那就有必要标明其作品的先后顺序,其中的每一幅作品都是一些不同努力的说明物,但却由同一个理论联系在一起;这么做同样很有价值,因为这图解了印象派这一画派的首领,或者说在这个方向上唯一有所成效的运动的发起人的职业生涯;也展示了他是如何富有耐心地掌握了他目前已完全占有了的理念。在这位画家对自然的诠释中,没有任何个人因素的干扰,这使得批评家可以随心所欲地在其画作上停留很长时间,而不至于显得过于专注于某个人;但我们必须谨记,一位天才的每件作品——正因其抛弃了独异性,而成其为独异的——都是一种艺术生产,在其同类中独一无二,在所有时代的所有流派中一眼就能认出。这样的画家会有学生吗?有的,而且值得注意;特别是伊娃·冈萨雷斯(Eva Gonzales)小姐,她在对大师立场的正确理解的基础上,又增加了她自己所具有的青春和优雅的品质。

但是,相比他对学生的影响而言,他在朋友之间的影响要广泛地多,他影响了当时所有的画家;因为即使是那些在理念上最强烈地反对他的理论的艺术家,其手法在某种程度上也是由他的实践所决定的。在过去几年内,在有影响力的画家中,确实没有一位未曾采用或思考过印象派所提出的某些理论,特别是几乎影响了一切现代艺术思想的外光派理论。有些人来到我们身边,仍然是我们的邻居;另一些人,如方丹–拉图尔(Fantin-Latour)先生和已故的钦特鲁瓦(Chintreuil)先生这样彼此之间没有任何共同点的画家,在实现自己理念的同时也逐渐取得了与印象派相似的结果,从而在这个画派与学院派绘画之间创造出一个健康的、显明的、真实的(true)且具有连接性的艺术分支,目前甚至获得了广大艺术爱好者的支持。但印象派自身则凭借着那些画室里舒适的交谈以及友好的思想交流而得以走向一种全新的、意想不到的视野,以及新生的诸真理(truths),比如莫奈(Claude Monet)、西斯莱(Sisley)和毕沙罗(Pizzaro),他们以惊人相似的方式作画;事实上,在一个纯粹而简单的印象派展览中,一个相当肤浅的观察者会认为所有作品都是一个人的作品,而这个人就是马奈。三位艺术家的作品是如此相似,而相似的原因也很简单,因为他们都为了有利于自然而努力压制自己的个性。然而,参观者也会从这个作为综合体的第一印象出发,意识到每位艺术家都有某些最喜欢的执行方式,类似于他所接受而非选择的主题,而这种接受是由他出生或居住的国家养育而成的,因为这些艺术家通常会在离家很近的地方,或者在自己的花园中找到他们的主题。

图8 莫奈,《塞纳河冬季的日落》,1880年,布面油画

图8 莫奈,《塞纳河冬季的日落》,1880年,布面油画

莫奈热爱水,描绘水的流动性和透明度是他的特殊天赋,无论是海还是河,无论是灰色而单调的,还是被天空染成彩色的。我从来没有见过一艘船在水面上的姿态比在他的画中更加轻快,也没有见过一块面纱比他那运动着的大气更加流动和轻盈。这事实上是一个奇迹。西斯莱抓住了一天中稍纵即逝的时刻;看着一片逃逸的云彩,似乎要将它正在飞翔的样子画下来;在他的画布上,鲜活的空气在流动,树叶也在震颤抖动。他最喜欢画春天的树叶,“当树叶在阳光下闪闪发光的时候”,或者当红色、金色和赤绿色的最后几片树叶在秋天落下的时候;因为那时空间与光线融为一体,微风搅动着树叶,防止它变成不透明的一团——对这种流动性和生命的印象来说,这太过沉重。另一方面,三人中最年长的毕沙罗喜欢夏季树林的浓荫和绿色的大地,并不惧怕有时使大气变得可见的体积,如同浸透阳光的发光阴霾一般。这三人中的其中一人抢先马奈一步,这算不得罕见;马奈突然察觉到了他们预感到或解释过的倾向,将他们的全部想法都归纳到一个强大而精湛的作品中。对他们来说,与其说是自然微妙而细腻的转变,不如说是水边的一丛树在某个漫长的上午或下午所发生的诸多变动。

图10 毕沙罗,《多云的蓬图瓦兹》,1875年,布面油画

图10 毕沙罗,《多云的蓬图瓦兹》,1875年,布面油画

这三位画家最成功的作品以一种可靠却速度惊人的执行而著称。不幸的是,尽管买画的人聪明得足以从这些来自自然的副本中,察觉到远胜于执行之狂欢的东西,因为在这些即时和自愿的画作中,一切都很和谐,又或多或少遭到破坏,但他还是被这种现实的(real)或表面上的劳动速度所欺骗;尽管他为这些画作支付的价格是其实际价值的千分之一,但他还是被一种事后之见所困扰,即这种轻量产品可能会无止境地增殖;毫无疑问,这些艺术家仍将受到这种商业误解的影响。马奈比较幸运,他的作品获得了足够的价格。作为彻底的印象派画家,这些画家(除了莫奈先生,他处理得非常好)通常不尝试其主题的自然尺寸,也不从私人生活的场景中取材,而是先做风景画家,并将他们的画限制在最容易看的尺寸,闭着眼睛都能记住。

图11 雷诺阿,《卡图的春天》,1872-1873年,布面油画

图11 雷诺阿,《卡图的春天》,1872-1873年,布面油画

与这些人一起的还有其他一些艺术家——他们的原创性使之与其他的当代画家拉开了距离——频繁地且常规性地展出他们的画作,并共同持有我在这里回顾的大部分艺术理论。这些人是德加(Degas)、莫里索(Berthe Morizot)小姐(现在的欧仁·马奈[Eugène Manet]夫人)和雷诺阿(Renoir),我想将惠斯勒(Whistler)也计入其中,他在法国受到评论家和业余爱好者的好评——假使他未曾选择英国作为其收获成功的领域的话。

在年轻芭蕾舞演员的半裸身体周围,薄纱帷幔形成了一种发光的、不断运动的大气;对于这些生灵大胆而又复杂的态度,从而实现女性既自然又现代的功能之一,使德加先生着迷,然而他也可以对那些小洗衣妇的魅力感到喜悦,她们清新而美丽,尽管深受贫困之苦,只穿着吊带衫和衬衣,在工作的时候弯下她们纤细的身体。没有狎昵念意,也没有多愁善感;睿智而富有直觉的艺术家不屑于探索其主题陈腐而老套的观点。作为一位绘画大师,他寻求微妙的线条和动作,或精美、或怪诞,并拥有一种奇特的全新美感——如果我敢于对他的作品使用一个抽象的术语,这类术语他自己在日常交谈中永远不会使用。

图12 马奈,《持紫罗兰的贝尔特·莫里索》,1872年,布面油画

莫里索女士更多是在相当简洁地呈现事物的外观(aspect),但由于女性的眼光而注入了新的魅力,她奇妙地抓住了世界上一个女人或一个孩子在海边或绿色草坪的纯净大气中的亲近在场。在这里,一对迷人的夫妇在优雅变得天真自然的时间中享受着全部的清澈;在那里,多么纯净的大气笼罩着这个伫立在门外的女人,或者那个斜倚在伞下的女人,她被抛掷于草丛和脆弱的花朵中间,一个衣着干净的小女孩正忙着采摘它们。空中的前景,甚至最远处的大海和天空的轮廓,都具有实际(actual)视觉的完美性。那边的那对夫妇,其姿势最起码的细节都画得如此之好,以至于人们仅凭这一点就能认出他们,即使在阴凉的草帽下所看见的他们的脸,也不能证明他们是肖像素描,他们的来访给这个地方带来了自己的特点。在现代艺术家的当代生活写生中,一般都以一种专注、世俗关怀或秘密悲伤的空气为特征,但这种空气在这里却是完全缺席的;人们感到优雅的女士和孩子完全一无所知,为了满足天生的美感而不自觉地采取的姿势在这幅迷人的水彩画中得到了延续。

闪烁变幻的微光和阴影,其中自身受到每个相邻事物影响的反射光,投射在每个前进或离开的人物身上,以及这些不同的反射形成一种或多种和谐的转瞬即逝的组合,这些就是雷诺阿最喜欢的效果——我们也不用奇怪,这种无限复杂的执行促使他在与自然大相径庭的事物中寻求更危险的成功。剧院内的包厢,里头衣着华丽的人,妇女们的肉身色彩被脂粉烘托和取代,光线效果的复杂化——当这一场景被不协调的日光幻想性地照亮时,情况更是如此。这就是他喜欢的主题。

所有这些不同的尝试和努力(有时被无畏的塞尚[Césane]先生推得更远),在印象派的共同纽带中结合在了一起。无可争议的荣耀理应属于那些给艺术带来了非凡的、准–原创的新视野,而不受混乱而犹豫的时代所影响的人。如果有时他们在寻找新奇而大胆的题材时走得太远,或者误用了一种新近发现的原则,那也不过是另一张附在(turn to)墙上的画布;作为这种意外的衬托,他们取得了值得称道的结果,使我们在观察最习见的物体时,理解那种首次看见它们时理应体验到的喜悦。

如果我们试图回忆论证的些许头绪,并从中得出可能的结论,我们必须首先肯定,印象派是当代绘画主要的、现实的(real)运动。是唯一的吗?不是;因为其他伟大的有才之士都致力于阐明过去艺术的某些特定阶段或时期;在这些人中,我们必须将莫罗(Moreau)、夏凡纳(Puvis de Chavannes)等艺术家列入其中。

图13 莫罗,《赫西奥德和缪斯》,1891年,木板油画

在本世纪上半叶的浪漫传统只在当时少数幸存的大师手中苟延残喘之际,我们在印象派那里所发现的,是从旧的、富有想象力的艺术家和梦想家向精力充沛的现代工人的转变。

这一社会事实,即一群迄今为止被忽视的人民(people)开始参与法国的政治生活,为整个19世纪的结束赋予了荣耀。在艺术领域中也有相似情况,道路早已由一场演变所铺就,而这场演变从一开始就被具有罕见预见性的公众称为“不妥协”(intransigeant),这在政治语言中意味着激进和民主。

其他时代那些高贵的幻想家——其作品是以超凡脱俗的眼睛所看见的凡俗事物的外观 ,而非对现实(real)对象的实际(actual)再现——他们如国王和神灵一般出现在人类遥远的梦幻时代(dream-age);他们作为隐士,被赋予了统治无知诸众的天才。但今天,诸众却要求用自己的眼睛去看;如果我们后世的艺术没有那么辉煌、强烈和丰富,那它也未尝没有真实(truth)、朴素以及孩童般的魅力作为补偿。

在人类的这一关键时刻,当自然渴望为她自己效力时,她就要求她的某些爱人,那些新的、非个人性的、能够直接与其时代的情感同享圣餐(communion)[15]的人,挣脱教育的束缚,让他们的手和眼随心所欲地活动,并以此来揭示她自己。

这样做仅仅是聊以自娱?当然不是,而是为了向那些明天的新人,冷静地、坦荡地、习以为常地表达她自己,其中的每一位都将同意成为普选众数中的未知一员,同意在其权力之中置入一种更新的、更简洁的观察她的手段。

对于那些能够从中看出这个时代的代表性艺术的人来说,这就是我们以上所讨论的这种绘画方式的意义。一种艺术若要成为一个时代的表征,就离不开具有同样特征的政治和工业。我们所讨论的这种绘画方式虽然标志着一个普遍的艺术阶段,但在法国却表现得格外突出。

现在,为了结束我的话题,我必须仓促地再次回到美学的领域,我相信,当我表明当下的危机——它表现为印象派的出现——与绘画的实际原则之间的关系(这一点非常重要)时,我们也就对我们的主题完成了彻底的思考。

在极度文明的时代,以下的必要性就变得理所当然,艺术和思想的发展几乎达到了它们的极限——艺术和思想不得不追溯其自身的脚步,返回它们理想的源头,但这与它们的现实(real)起点却从不一致。如果没有搞错的话,英国的拉斐尔前派(Pre-Raphaelitism),回到了中世纪原始的朴素性。马奈及其追随者的范围和目的(并非由教条的权威所宣布,但也不失为一个明确的目的)是:绘画应再次沉浸于其根由(cause)及它与自然的关系之中。但是,除了以精彩的透视短缩法,用一堆理想化的类型来装饰沙龙和宫殿的天花板之外,面对日常的自然,画家的目的还能是什么呢?是模仿她吗?那么,即使他用尽最大努力,也永远无法与原物相提并论,因为原物在生命力和空间上具有不可估量的优势——“啊,不!这美丽的脸庞,那翠绿的风景,会变老,会枯萎,但我将永远拥有它们,像自然一样真实(true),像记忆一样美丽,且不朽地属于我自己;或是更好地满足我那创造性的艺术本能,而我通过印象派的力量所保存的,不是已经存在的物质性的那部分,因为它优越于对它的一切再现,而是一笔一划地再造自然的喜悦。我将巨大的、有形的实体留给它更合适的说明物,雕塑。我只满足于对绘画这面清晰而持久的镜子进行反射/反思(reflect),这面镜子永远活着,但又每时每刻都在消亡,它只按理念(Idea)的意志存在,在我的领域中却构成了自然唯一本真而确定的价值——外观(Aspect)。正是通过她,每当我被粗暴地抛向一个梦幻时代的终点,我在现实(reality)面前从中择取的只是属于我的艺术的东西,一种原始而准确的感知,以一种恢复至最简单的完美的视觉,以其坚定的目光,为自身彰显(distinguish)它所感知的事物。”

(译者徐傲群,南京大学艺术学院艺术史论研究生。)

【注 释】

《图像与爱欲:马奈的绘画》(沈语冰著,商务印书馆,2023年),点击图片可购买此书。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享