我的恩师高式熊

选自|《西泠艺丛》2023年第1期总第97期 |

西泠印社社员

时光倏忽,我有幸拜高式熊先生为师,已近四十年。那是1984年秋西泠印社秋季理事会期间,《西泠艺报》主编蒋北耿老师把我带到了高式熊先生面前,郑重其事地介绍了我,他说:“给你介绍个学生,是个学刻印的。她在杭州有个启蒙老师,是王福庵的弟子韩登安的学生茅大容,去香港发展了。您高先生是王福老的学生,都是刻浙派印路数的。格姑娘儿灵光的。”当时,高先生已60多岁,在西泠印社中是个德高望重的老前辈。彼时西泠印社还保持着师徒相承的传统,需要有人推荐才能正式拜师。蒋老师一介绍,我就这样成了高先生的弟子,从此开启了30年的上海求学之路。那时没有双休日,一周工作6天休息1天,没有电话可以提前联系,要靠书信来约定。如今,杭州上海一天可以打的好几个来回,这在20世纪80年代初是不可能的。我第一次到高老师位于上海延安路四明村的家里时,那会儿上海的住房拥挤紧张是全国出了名的。高先生和师母待我如亲人,安排我住在高先生的书房即二楼至三楼拐弯角的亭子间。后来,师兄弟、师姐妹们戏称我为真正的“入室”弟子,正因为我住进了高先生的家里,有机会见到他的日常艺术生活,聆听许许多多的奇闻逸事。

◎ 图1 读书乐

◎ 图1 读书乐

上海延安中路四明村是个“文化名人村”。文学家、思想家章太炎,诗人徐志摩,文学家周建人,印度诗人泰戈尔,书法篆刻家王福庵,画家陆小曼,电影演员胡蝶,书画家、篆刻家来楚生,高振霄、高式熊一家,在20世纪20年代以后都曾在这里居住过。高先生一家人在这里已住了70年。高先生出身于书香门第,从小爱好艺术。其父高振霄是清光绪三十年(1904)进士,上海大名鼎鼎的书画家,家中藏书颇丰。高先生从小接触的不是达官贵人就是艺术家,在日常生活中真是“谈笑有鸿儒,往来无白丁”。后来成为高先生老师的赵时棢、王福庵二位前辈是高先生父亲的挚友。虽然年少,高先生对父辈们谈论的话题感到高深莫测、似懂非懂,但他对读书、绘画、书法、篆刻的学习非常感兴趣。(图1)他说:“父亲书法上盖的印章,均是我的任务,每次盖印我都很快乐。”

父亲高振霄对高先生很严格,要求他不得做那些与读书无关的事。高先生在14岁的时候对篆刻很感兴趣,翻到了家里的藏书《金石索》,非常喜欢里面大大小小形状各异的印章。因为家里本就有文房四宝等刻印工具,于是他偷偷地学刻。当时他在报纸上看到了孔云白的《篆刻入门》,就赶紧买了一本,临摹起来。后来高先生父亲的挚友、金石篆刻家赵叔孺看到了高先生刻的印章,就主动对他父亲说:“他聪明有天赋,是个搞艺术的可造之材。”在赵叔孺的指导下,他正式开始学习篆刻。此后,赵老师又推荐了他的学生张鲁庵给高先生,他们成了亦师亦友的好朋友。高先生和张鲁庵同为赵叔孺的弟子,也就少了拘谨,多了交流。由此,高先生对篆刻愈加喜爱,进步亦神速。他说,篆刻以兴趣入门,又有赵叔孺先生正规教授,学起来劲道十足。

高先生在少年时没有进学校学习,而是接受私塾式传统教育。每天晨起要练习书法,写字是日常的早课,写4种以上的字体。听高先生说,他先临摹欧阳修的《九成宫》、柳公权的《玄秘塔》、褚遂良的《孟法师碑》等楷书大字,再临摹一张《石门颂》《乙瑛碑》《礼器碑》等隶书大字,随后写唐人写经,赵孟頫小楷,最后写《峄山刻石》《石鼓文》及邓石如、吴让之、赵之谦等人的篆书。他的父亲深知“古大家之书,必通篆籀,然后结构淳古,使转劲逸”之理。高先生在练字的同时,每天学习《说文解字》几十个字,一边练字一边理解字义,为后来的书法篆刻打下了坚实的文字基础。方祖荫撰文说:“在父亲的口传心授之下,他的书法出规入矩、端庄大方,临池之勤,数十年如一日,正、草、隶、篆、行皆能,篆书尤精。”高先生曾说,书法的基础练习很重要,他最喜欢的是篆书和隶书,写这二种书法时,人可以非常安静,很享受很惬意。每天练字成了高先生一辈子的习惯。

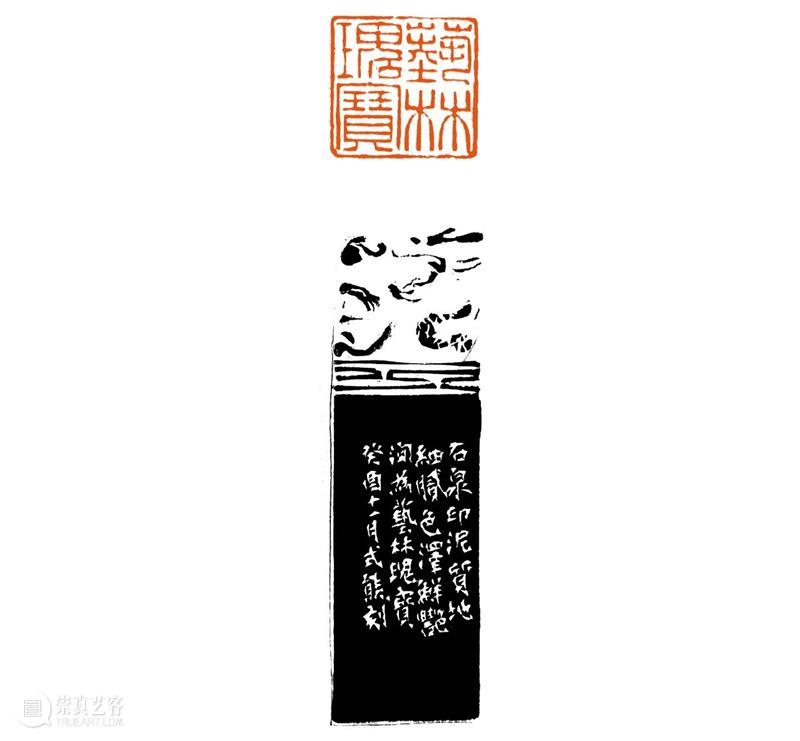

◎ 图2 此中有真意

◎ 图2 此中有真意

高先生24岁那年出版了处女作《篆刻存景》作品集,太老师龚心钊还为他作了序。4年后高先生28岁,又出版了《西泠印社同人印传》。这是一次主题创作,近一年里,他创作了220方风格迥异的印章,每方创作既要参览古人印谱又要自出新意。高先生说,有时印稿设计就有好几种风格,选定了再刻。刻得不满意,刻了磨,磨了刻是常有的事,最多的时候刻了5遍才满意。通过这次主题创作,高先生的篆刻水平有了质的飞跃。在创作过程中因有王福庵先生领衔,张鲁庵、秦康祥协助文房用品保障、文案编辑诸事,高先生可以集中精力搞创作,同时他们又可以互相切磋。因此,他体会到了在创作中深入研究、精益求精的滋味。(图2)

1947年春天,26岁的高先生随老师王福庵一起从上海来到杭州西泠印社,参加雅集活动。到达西泠印社后,他们先到仰贤亭拜谒浙派开山鼻祖丁敬的画像,在画像前三鞠躬,以示对先贤的敬重。经过王福庵、丁辅之二位西泠印社创始人的介绍,高先生正式加入西泠印社,成了当时最年轻的社员。

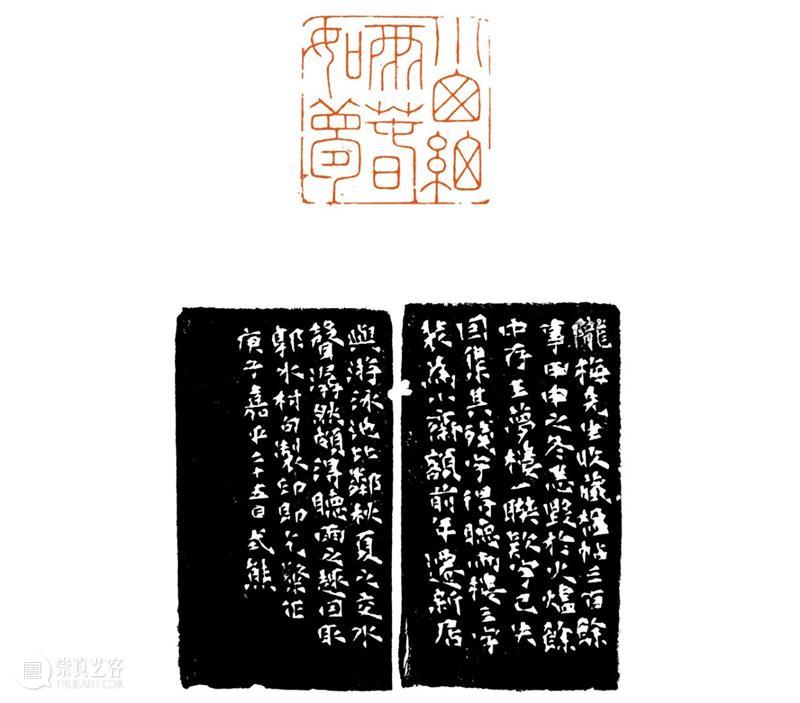

◎ 图3 艺林瑰宝

◎ 图3 艺林瑰宝

高先生的学习亦是从拷贝勾摹印蜕开始的。亦师亦友的张鲁庵家里藏书甚多,高先生看了个遍。张鲁庵收藏的印谱多达400余函之多、印章4000余方。(图3)尤其那部100册的《十钟山房印举》是陈介祺赠吴大澂的旧物,张鲁庵花800银圆购得,可见他在艺术收藏上的不遗余力。高先生提起此事,总是很自豪地说:“我是很有眼福的人,像我这样可以把张鲁庵家藏的印谱全部看个遍的,还有陈巨来、方介堪、叶潞渊几个人而已”。高先生大量临摹学习这些印谱,体味其中奥妙。西泠印社副社长、著名书画篆刻家韩天衡曾撰文称赞高先生:“胸存旧谱五百部,手运古印一万钮。”

◎ 图4 颖丽

◎ 图4 颖丽

高先生书法篆刻师从赵叔孺、王福庵二位大家,入秦摹汉,功力深厚,但功夫下得最深、得益最多的,还是勾摹临刻了大量印谱印章。赵叔孺、王福庵如是授徒,高先生也是如此教我。(图4)高先生教篆刻要我循序渐进,说:“刻印除了静心练习书法外,运刀镌印要有一手扎实过硬的功夫,凑刀入石虽说是体力活,但铁笔运使的妙处却在印外,要领会古人设计印章从局部到整体的用心之处。最后才能小心落墨,大胆走刀。”

◎ 图5 小窗细雨春如梦

◎ 图5 小窗细雨春如梦

20世纪80年代初,市面上根本见不到可以临摹的印谱,高先生拿出了家藏的原拓本,赵叔孺的《二弩精舍》印谱,让我拿回去拷贝临摹。也是我与此印谱有缘,一见就满心欢喜,爱不释手,尤其是那些印面尺寸在1厘米以内的小印章,精美绝伦。那些小印章的边款更是微妙传神,可是要拷贝临摹却无从下手。高先生鼓励我慢慢用心体会,不急不躁,放宽心,循序渐进就会得心应手。于是,我将这本印谱的300方印章及每个印章长长短短的边款,用拷贝纸勾摹,一丝不苟。高先生时常检查作业。此谱共300多方印章及300多面边款,我一做就是一年多。有了这细心观察的训练,才能体会到印章细微之处的变化和时代气息。高先生常对我说,刻印就要有一手扎实过硬的功夫,才说得上去创造发展。这里面的高级之处,就是慢慢地学会看整体效果,于细微处挑毛病。高先生说:“察之尚精,拟之类似,形似致至,方可传神。”一晃几年过去了,回想起来恍若眼前。(图5)这样的学习方法,至今使我受用不尽。

经过十几年的系统练习,随着手上功夫的增长,我在创作上也有了跃跃欲试的冲动。高先生说,这是水到渠成的事。高先生要我专攻古玺印,因为“周秦玺印传世者极少,自陈簠斋荟萃始多,至清末而出土甚夥,体格奇异,直难枚举。设使何邓丁赵诸家得见,之则融会历朝其魄力神味,当有更胜于吾辈。今日所见其诸作品,此时代所限也”。这是高先生的太老师龚心庵给他写序时说的。高先生曾经对我说,搞主题创作的好处,就是对有想法的人来说,可以深入研究,有所发展。因此我有了刻《诗经》300首的想法,得到了高先生的支持。在高先生的指导下,我开始研究古玺印章,对精致秀美、古拙沉稳、朴茂高华、形式多样的古玺印有了灵魂上的碰撞,“一头栽了进去”,不能自拔。通过学习研究我开阔了视野,知道了什么是尚新,什么是守旧,什么是推陈出新。这应该也是《论语》所说的“温故而知新”。

◎ 图6 淡泊明志

◎ 图6 淡泊明志

20世纪鲜有刻古玺印的前辈,研究古玺的人也少之又少。我喜欢古玺,然后再研究它也顺理成章。高先生说,最好的继承就是有创造。高先生的亲身经历,使我豁然开朗,我开始了主题创作研究。古玺印陆陆续续地出土,刚好给我的研究开辟了一个新天地。2002年9月,我以《诗经》题材创作的古玺印获得了全国书法兰亭奖·创作奖。我在第一时间赶到上海,向恩师报喜。高先生很高兴,但同时又说:“篆刻一道你才刚刚开始,继续努力,深入研究,要去发现规律运用规律,才可以有时代面貌,为治印之道广开天地,百尺竿头更进一步。”(图6)他翻出一张旧照片给我看,那是他26岁加入西泠印社时的留影。他指着照片上西装革履与长衫马褂的人物,说那是1947年西泠雅集。上海是个开放的港口城市,西风东渐,较早接触到了西方文化艺术,体现在如电影明星、歌唱家,以及建筑、家具、服装等领域。这些对人们的艺术审美观都有影响。西装革履、长衫马褂的协调共处,反映出一个民族一个时代新老交替,中西文化碰撞。高先生还语重心长地对我说,如今随着国家改革开放的深入,经济腾飞,民族传统文化的继承与发展显得尤为重要;而西泠印社中人,对印学的传承与发扬是当仁不让的。一个民族的艺术,就是这个民族精神的结晶,所以传播、振兴民族艺术,就是传播、振兴民族精神。我们民族有自己的文化艺术、形式特点,这是我们各个民族的勤劳智慧结合生活环境创造而成的。改革开放40年间,我们落后的经济发展起来了,我们的生活丰富起来了。我们要感恩这个年代,感恩我们的党。

◎ 图7 自强不息

◎ 图7 自强不息

高先生设帐授徒,足迹遍布东南亚及西方欧美等国家,传播书法篆刻艺术。高先生常常对我说:“我还有个‘野心’,其实是一个大大的心愿,除了继承书法篆刻传统艺术以外,还要发扬传统的书法篆刻,让她走出国门,走向世界。”(图7)

◎ 图8 福寿

◎ 图8 福寿

高先生走完了他近一个世纪的艺术人生道路,我深深地感到高先生的艺术就是他的人生。

家学传承是他书法篆刻的摇篮,不可缺的重要因素;

刻苦勤奋是他艺术实践的法宝,不放弃的成功基础;

一丝不苟是他学习研究的习惯,出精品的积累手段;

追求创新是他继承发扬的动力,老克拉的宝刀不老;

永不满足是他勇攀高峰的雄心,最重要的内在动力;

爱憎分明是他乐观长寿的秘诀,真善美的身心健康。(图8)

《西泠艺丛》投稿邮箱 | xlyc2015@126.com

咨询或订阅电话 |(0571)87035360

责任编辑 |沈清清、陈心怡

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享