本文原发表于《文化研究》第49辑

此版有改动

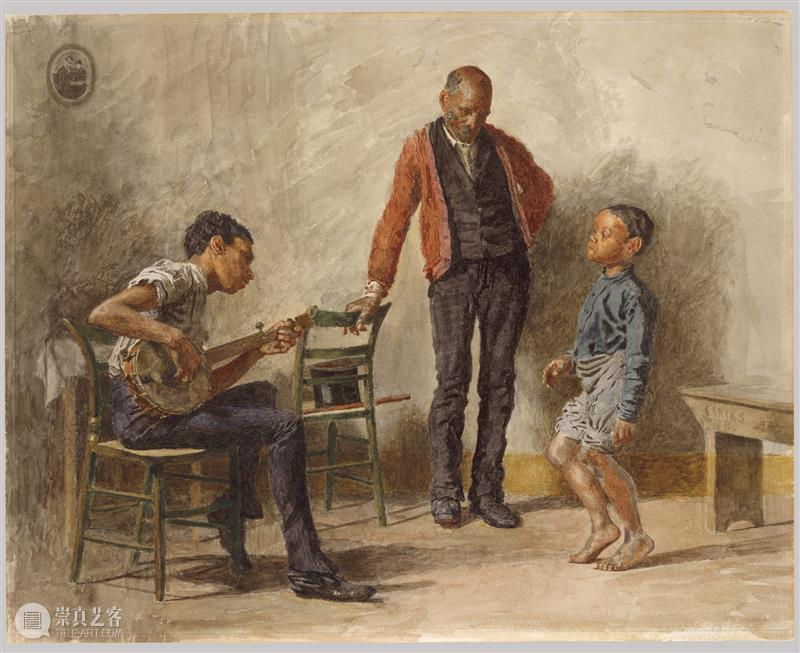

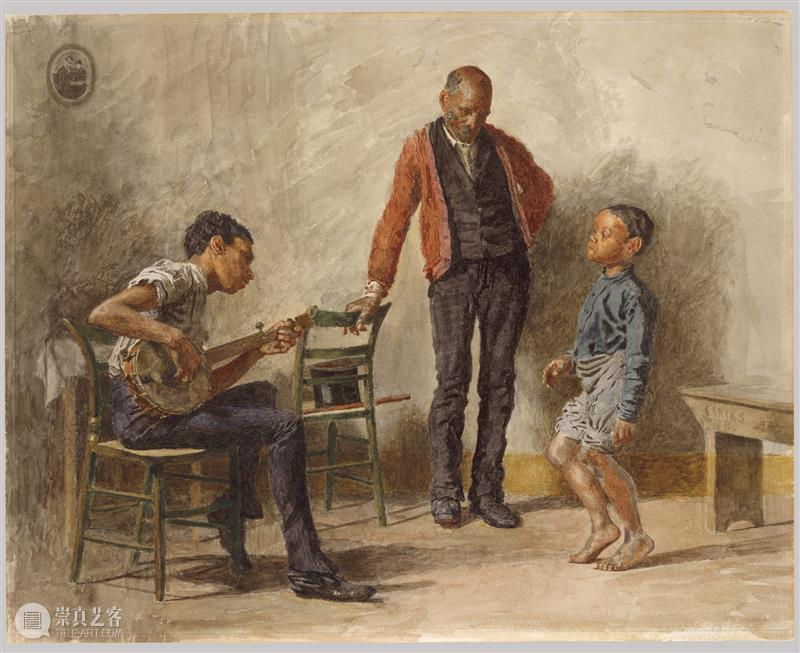

托马斯·埃金斯,《舞蹈课》,纸上水彩,

45.9*57.3厘米,纽约:大都会博物馆。

摘 要:托马斯·埃金斯(1844~1916)被认为是19世纪美国伟大的现实主义艺术家,他独具开创性地挖掘了一系列具有美国特色的主题,记录了以费城为中心的知识-中产阶级的生活方式、价值取向和阶级经验。“现实主义”(Realism)作为一场艺术运动一般被认为以视觉真实和社会现实作为艺术再现的目标,本文将从托马斯·埃金斯的作品风格和技法变迁入手,来探寻这一“风格标签”的历史含义。作为留学巴黎的艺术学生,埃金斯对于19世纪中后叶盘踞在巴黎艺术场上的各流派的视觉技巧和视觉效果了然于胸,但他最终走了一条既不同于学院派,也不同于印象派,既有别于欧洲的现实主义,也有别于美国原有艺术模式的独特道路,对其作品的分析有助于理解一种艺术表达或风格所具有的历史现象学的价值。

关键词:托马斯·埃金斯,现实主义,阶级经验,美国艺术

“艺术形式(风格)有如下功能:让作为每一件重要作品之根基的历史实在内容成为哲学真理内容。”[1]

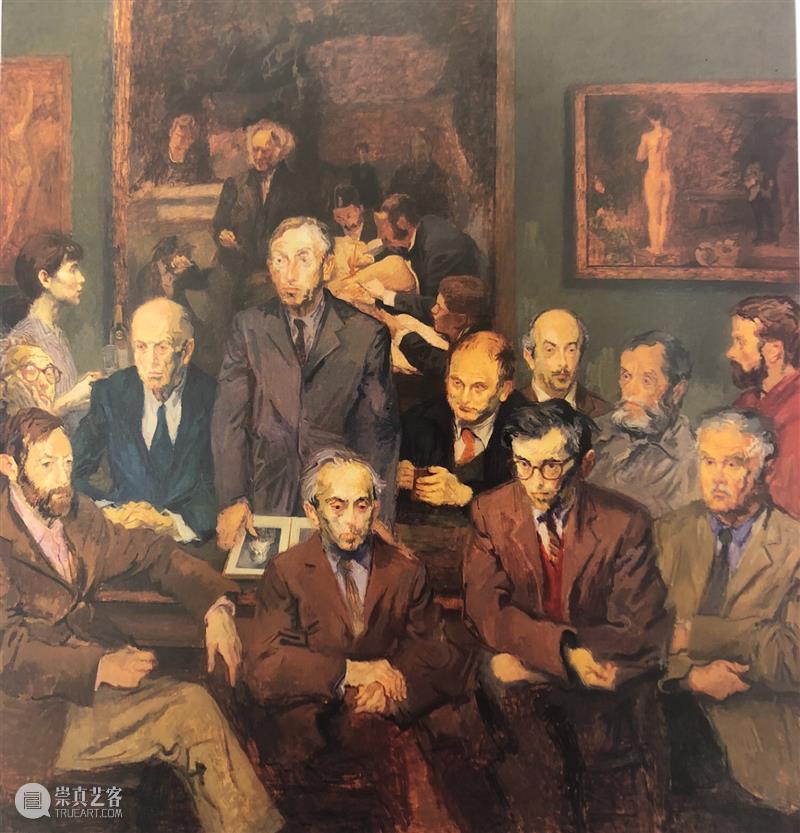

1965年,美国艺术家拉斐尔·索耶尔(Raphael Soyer, 1899-1987)绘制了一幅题为《向托马斯·埃金斯致敬》(插图1)的作品。在画中,他将包括自己、爱德华·霍珀(Edward Hopper)以及美国艺术史家劳埃德·古德里奇(Lloyd Goodrich, 1897-1987)在内的一群艺术家所持的伟大的现实主义信念归于托马斯·埃金斯的传统。在画中接受他们敬意的,是托马斯·埃金斯绘制于1875年的《格罗斯诊所》,1876年的《威廉姆·拉什雕刻斯古吉尔河的寓言人物》,以及1898年描绘拳击手比利·史密斯的作品《敬礼》。其中,艺术史家古德里奇对于这一传统的形成功不可没,他最早发掘了从温斯洛·霍默到埃金斯,再到埃德华·霍珀的艺术中所具有的独特的美国性,并为之赋予具体的形式和内容特征。[3]古德里奇也是在20世纪20年代纷繁的艺术面目中,第一个发现了爱德华·霍珀的艺术价值的批评家。在以斯蒂格利茨为中心的现代派圈子里和以罗伯特·亨利为中心的现实主义圈子里,古德里奇发现霍珀的艺术中有某种尤其显明的美国气质,一种男子气概的自足,一种严峻而安静的力量,以及个体性、诚实和对现实的直接介入。他进而判断,霍珀是一位拒斥时髦的现代主义并依赖于自己作品之力量和真实性的画家。[4]对于古德里奇来说,这些品质也是他在温斯洛·霍默和埃金斯的作品中所发现的价值[5],正是凭借着这个谱系,古德里奇建立了有关绘画中的“美国性”的传统,并挑选了其主要的候选人。其中,在埃金斯作为艺术家的一生中,他确实独具创造力地开创了一系列美国式的主题。他记录下塞缪尔·格罗斯的外科手术,记录下同样出自费城的、他的前辈威廉·拉什(William Rush, 1756-1833)的雕刻,以及比利·史密斯(Billy Smith, 1871-1937)在1898年第二次获得世界次中量级拳击冠军时向观众席致礼的场景。

插图1. 拉斐尔·索耶尔,《向托马斯·埃金斯致敬》,1963-1965年,布面油画,赫希洪博物馆和雕塑园,华盛顿。

插图1. 拉斐尔·索耶尔,《向托马斯·埃金斯致敬》,1963-1965年,布面油画,赫希洪博物馆和雕塑园,华盛顿。

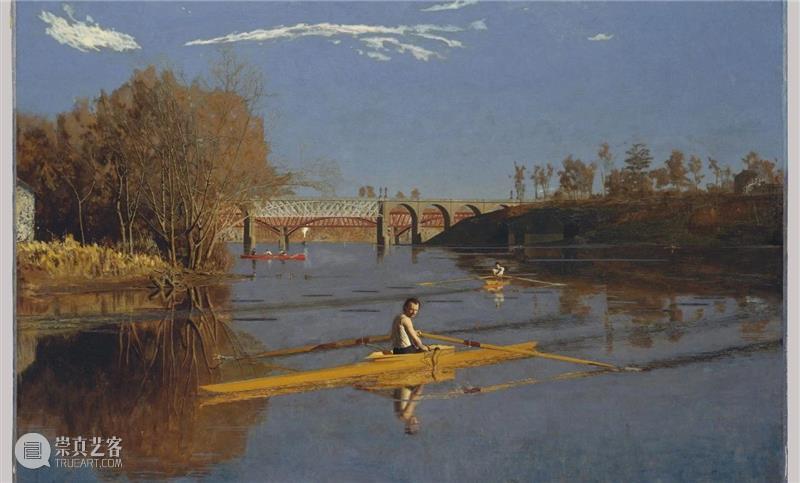

1866年,像当时的大部分美国艺术家一样,22岁的托马斯·埃金斯从费城出发,前往巴黎。他注册入读巴黎美术学院,在当时法国学院派画家让·莱昂·杰罗姆(Jean-Lêon Gérôme, 1824-1904)的门下学习。1870年,完成学习的埃金斯并未像惠斯勒、萨金特等前辈一样留在欧洲,而是立刻回到了家乡费城。1871年,埃金斯正式展出了他的第一件作品,《单人赛艇冠军》(插图2)。回到当时的艺术语境,同时代的美国艺术家(其中大部分都有过巴黎学习的经历)约翰·拉法奇(John La Farge),托马斯·杜因(Thomas Dewing)以及阿博特·汉德森·赛耶(Abbott Handerson Thayer)等还在描绘那些优雅的、寓言式的、神话般的人物,这些人物往往位于一个阿卡迪亚般的风景中,或冥想或沉思或舞蹈,画中的宁芙(Nymph)往往再现了艺术、音乐、诗歌、学识等缪斯女神。在这一背景中看,埃金斯的作品对当时的公众来说确实显得相当怪异[6]。他的作品中没有任何与想象、神话和幻想有关的东西,也没有弥漫的、氤氲的空气和阿卡迪亚般的风景。相反,这是一幅对作为一项体育运动的赛艇的再现。在1870年代,这项运动刚刚在费城的中产阶级中流行起来。它既要求身体的协调,也要求相当程度的心智能力,这还是一项要求高度自律(self-disciplined)的民主运动,其行为规则是“无论如何艰辛,都绝不放弃”[7]。这项运动很快俘获了那些追求强健的体魄和强大的心智的上层中产阶级的芳心,成为其培养和展示男子气概的最佳场所[8]。当埃金斯还在中央高中(Central High School)读书时,赛艇就是他和他的同学、老师们业余活动的常规项目。

画中,位于中间的主角是艺术家自高中时期以来的密友马克思·施密特(Max Schmitt),他既是一位律师,也是一位业余赛艇运动员,并且刚刚在斯古吉尔河(Schuylkill)上结束的赛艇比赛中赢得金牌。画中的他沉着冷静地坐在赛艇上,穿着一件汗衫,回头望向水面。水面上留下的两处涟漪暗示着施密特刚刚结束的划桨动作。无论如何,这幅画对于习惯了那种朦胧而优雅的色调主义(tonalism)绘画的眼睛来说都太过怪异[9]。它的主题太过日常、不够入画,乃至于索然无味;它的风景太过凋敝,空间太过建筑化;整个平面太过清晰、干燥,乃至于连空气都是凝固的。总之,它太过于真实[10]。

插图2. 托马斯·埃金斯,《单人赛艇冠军》(马克斯·施密特在单人赛艇中),1871, 布面油画,81.9*117.5厘米,纽约:大都会博物馆。

插图2. 托马斯·埃金斯,《单人赛艇冠军》(马克斯·施密特在单人赛艇中),1871, 布面油画,81.9*117.5厘米,纽约:大都会博物馆。

而这样的一种从环境的基底上呈现出来的特殊性,我们不可谓不熟悉。1865年,爱德华·马奈在当年的沙龙展上展出了《奥林匹亚》,后者立即成为整个画展绯闻缠身的焦点。巴黎市民和批评家对这幅画表现出的怪异感到震惊。裸体本身不是问题,同一个画展中以古代母题包装过的裸体作品数量众多。使马奈的裸体成为问题的,更在于它对画中女子妓女身份的暗示以及对其裸体的呈现方式。如果说马奈的绘画通过一道赤裸的现实日光把资产阶级金钱至上的核心教义赤裸地显露出来,以及通过给人物面部增加一种从未被谈及的坦率的、就事论事的现代表情从而摘掉了维系着巴黎社会的虚伪面具[11]的话,那么,埃金斯则通过凛冽的早春空气驱散了美国镀金时代的白日梦。

埃金斯在1866年抵达巴黎,对于沸沸扬扬的落选者沙龙和被马拉美描述为“不妥协者”(Intransigeant)的马奈和印象派及其搅动的艺术新闻不可能不熟悉[12]。在方丹·拉图尔那幅被毁掉的作品《祝酒!向真实致敬》中,我们能够看到一种同样的对于真实的关切,而马奈就是那位手拿酒杯的人物,他紧挨着那个辉煌的、揭示了晚期资本主义之核心秘密的裸女。但是,这是马奈以及巴黎艺术家所面对的真实,埃金斯所面对的真实却与此不同。他的真实交织在民族、阶级以及性别的差异之网中。

插图3. 亨利·方丹-拉图尔,《祝酒!向真实致敬》,钢笔素描,1865,12*8.1厘米,旧金山:盖蒂研究中心。

插图3. 亨利·方丹-拉图尔,《祝酒!向真实致敬》,钢笔素描,1865,12*8.1厘米,旧金山:盖蒂研究中心。

埃金斯在巴黎期间,虽然在学院派导师杰罗姆的门下兢兢业业地学习从解剖学、构图到透视法这些被普桑式的古典主义奉为理想的图像所需要的基本技法,但是在其1869年写回给父亲的信中,埃金斯却表露了他对西班牙艺术的喜爱之情,

“我在这里见到了许多大尺幅的绘画。当我看着这些我耳熟能详的所有大师的画作时,我当时就知道我会忍不住不断地对自己说,它们全都非常美,但也总还差点什么。它本可以画得更好,但无论如何我在这里看到了我一直以来认为自己应该做的东西,而且对于我来说,做到这一点并非是不可能的。噢!看到这些如此好、如此强烈、如此合理、如此不矫揉造作的伟大的西班牙绘画给我带来了多大的满足啊!它就像是自然本身。”[13]

在所有的西班牙老大师中——鲁本斯、里维拉(Jusepe de Ribera, 1591-1652)、戈雅——最令埃金斯赞叹的是委拉斯凯兹(Velázquez),他认为委拉斯凯兹的《纺织女工》是他所见过的“最美的画作”[14]。他在笔记中详细分析了委拉斯凯兹的技巧,尤其是他在点明人物的具体特征之前总是先定义主要人物的团块(mass)的做法,埃金斯认为这一手法同样是从里维拉到伦勃朗所走的路,也是“唯一可行的路”,因为只有这样,才能“同时为作品赋予精致(delicacy)和力量(strength)”。最后,埃金斯写道,“我必须下定决心不能像我的导师杰罗姆那样画”。而对埃金斯来说,能够将杰罗姆所代表的法国学院派与以委拉斯凯兹为代表的西班牙巴洛克绘画区别开来的一个核心指征,就是画面处理的平滑光亮(polished surface)还是留有充分的颜料肌理,即所谓的厚涂(imapsto)。杰罗姆曾告诉埃金斯,“正是颜料的厚涂使你无法进行精致的造型和精致的变换”,然而,在马德里的经历却让埃金斯意识到,“委拉斯凯兹的《纺织女工》,尽管存在相当的厚涂,但却没有任何足以捕捉光线的粗糙之处。”所以埃金斯认为自己“可以愿画多厚就画多厚,只要不留下粗糙的痕迹。”

无论是厚涂法(impasto)还是对以委拉斯凯兹为代表的西班牙画派的青睐都是19世纪中后叶巴黎艺术“不妥协者”圈子里的核心语汇之一。马拉美曾指出,当马奈去探索绘画在这个时代的新使命,以及“尝试补救自己国家和时代的弊病时”,他就取道西班牙和北方同行的老大师们所提供的可能路径,并以此达到了一种绘画的“真实”[15]。如果说学院派通过把绘画编织成一张遥远过去的梦之网,从而生产出一套独特的视觉惯例,以为那些在画中被赋予了“统治诸众(multitude)的天才”的“君主和神”提供一种权力的合法性的话,那马奈们在委拉斯凯兹那里所取的经,则是将这一套符码去现实化,并从中挖掘出来一条能够通往“诸众”眼中的真实和自然的道路。而厚涂,作为绘画媒介表现力的一种,也早已在库尔贝那里就获得了充分的挖掘。

库尔贝是1848年之后的一代艺术家中最早对绘画媒介的表达潜力表示出兴趣并付诸实践的一位,他游刃有余地使用不同的画面肌理来满足不同的表意需求:他既会通过运用巨大的尺幅来表现农民生活以僭越历史画的表征符码,从而为其画作赋予一种政治的激进性,也会通过在一幅再现乡下农民葬礼的画布表面掺沙子来增加整个场景的质朴感,又会在描绘他的主要赞助人时运用细腻、光滑、溜光的表面以突出其优雅、精致的品味来行一种赞美之情。后续艺术家,包括马奈,则会在画布上留下自己的笔触而非像学院派一样隐藏一切笔触,以至于马奈的作品常被公众认为是未完成的。笔触的显明所造就的实物-画气质,与学院派精心处理画布表面以否定画布的实际存在来呈现三维幻觉(three-dimensional illusion),构成了一个对子,在这种差异语法中,前者解码了自阿尔贝蒂以来将绘画作为窗的体制。我们并不知道,埃金斯对于这些视觉技法及其语义是否或多或少有所了解,但从其笔记中,我们得知,如果说用刮刀、拇指、破布作画所留下的触觉表面曾在1848-50年那个政治运动汹涌的时代为巴黎先锋派的创作赋予了一种阶级同情和粗野气味,一种反叛巴黎趣味的潜力的话,那么到了1870年,埃金斯在西班牙人的厚涂中所看到的很可能只是作为一种艺术效果的“力量”。

与此同时,学生时期的埃金斯在西班牙旅行的间隙开始创作第一幅真正意义上的“外光派”油画(插图4)。画中,埃金斯描绘了在西班牙街头表演的艺人一家:父亲和母亲在墙面带来的半影中吹奏乐器,女孩在阳光下跳舞,墙面上布满了各种涂鸦,左手边墙上的窗户通向一个室内空间,有人在隔窗观看这一场景,右手边越过围墙,背景中的建筑和树木在阳光下呈现出一丝古老和庄严的气息。画家略显稚气地努力捕捉着空气和光在空间中的流动与弥漫。对于流浪的波西米亚艺人的关注,与其说是其个体信念,不如说是艺术环境使然(马奈及其同时代的艺术家对于西班牙艺术的青睐已经众所周知)。但无论如何,这都是埃金斯对于其在巴黎期间所学到的新艺术理念的一次集中展示:一幅埃金斯所梦想的“大画”:偏触觉的、有涂绘气质的表面,对于“外观派”理论的实践,以及对于处于社会边缘的波西米亚艺人的关注。但其弱点也是显明的,人物在阳光下的阴影太过浓重,以至于那阴影不像是自然的,而更像是人工添加的;整个空间以及人物的动作都具有一种临时性,不够稳固;小姑娘完全处于阳光下的衣服上的红色与处于半影中的母亲衣服的红色太过一致而缺少一种转变和过渡。而且,埃金斯似乎不适应将人物放到一个浅窄的空间内,背景中,越过围墙所见的建筑和树木以一种坚实的透视在画布上打了一个洞,而且带有罗马拱门的建筑似乎仍旧暗示了一种历史感——后者曾是学院派绘画的立身之本。但不得不说,这幅画所体出的那种波西米亚气质、街头感和诗意与杰罗姆那带有东方主义、异国情调的画作是多么不同!

插图4. 托马斯·埃金斯,《塞维利亚街景》,1870,布面油画,159.4*106.7cm, 纽约:大都会博物馆。

然而这样的主题在之后并没有获得延续,埃金斯也再未沿着这条技法线路走下去。如果说埃金斯对于巴黎艺术圈中所发生的变革了然于胸,并且曾受到印象派的艺术理论和手法、视觉技巧和效果的影响,那是什么原因促使他并未走向像威廉·蔡斯(William Chase)[16]那样的美式印象派之路?

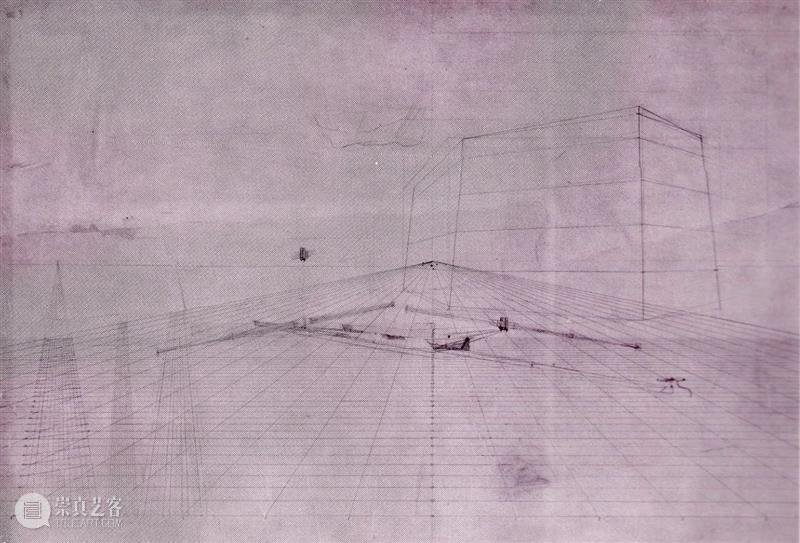

1870年,埃金斯离开巴黎,重新回到他所熟悉的费城的中产阶级圈子中。这时,内战(1861-1865)之后的美国进入工业化快速发展的通道,而费城正是工业化“镀金时代”的重要阵地。这里的整个智识环境和社会氛围与1848年无产阶级革命失败之后的巴黎截然不同。埃金斯没有延续在本质上并不属于他的波西米亚艺人的主题,也没有亦步亦趋走向印象派那种对于城市和消费景观的描绘。他转向了自己身边的真实。作为一幅同样描绘户外场景的画作,与前一年的《塞维利亚街景》相比,《赛艇冠军》的空间获得了前所未有的坚实感和融贯感,人物的动作也更加确定,显得毫不犹豫。画中的对象,即便是远景,也没有那种随大气而来的颤动感,一切都稳稳当当。埃金斯从未习惯像印象派一样直接在画布上作画或是在户外写生。从他留下的大量素描稿来看,他保留了学院派坚实的技法。在绘画之前,他会用细致、规整的素描来绘制带有透视的空间,然后以精准的解剖学对人物的姿势和动作进行造型,再把人物放进空间之中(插图5、6)。这种技法上的选择与偏爱,与其说是个人审美趣味的偏好,不如说是源于其所面对的“真实”有所不同。

插图5. 托马斯·埃金斯,《双人艇》,1872年,布面油画,61*91.4厘米,费城:费城艺术博物馆。

插图6. 托马斯·埃金斯:《双人艇》透视素描,1872年,日本纸上水墨与钢笔,78.9*119.7厘米,费城:费城艺术博物馆。

在与埃金斯相近的那几代美国画家之中,去欧洲学艺几乎是每一位有野心的画家的必经之路。无论是早一代的约翰·拉法奇、惠斯勒、萨金特,还是同辈的托马斯·杜因、阿伯特·汉德森·塞耶、威廉·蔡斯、玛丽·卡萨特,都存在相似的经历。巴黎和慕尼黑往往成为美国青年艺术家学艺的天堂,他们大都注册在巴黎美术学院或朱利安学院,有时乃至跟随同一个导师,比如库蒂尔和杰罗姆。学院派的教学总体上处于17世纪的老大师尼古拉斯·普桑的传统之下,而后者的风格则建立在古代和文艺复兴艺术的基础之上,希腊民主、罗马法以及文艺复兴的人文主义是其终极归宿。美国作为西方文明的美洲传人,在文化和艺术上一直屈居于欧洲,但随着美国内战之后国力的提升,美国艺术家及其赞助人似乎有理由梦想美国将会替代欧洲,成为希腊和罗马在文化上的真正传人。这种文化意志在托马斯·杜因、阿伯特·汉德森·塞耶等艺术家那里表现得更为明显。他们不仅继承了学院派的主要技法,而且仍旧钟爱那些有关缪斯、女神、天使等传统的、具有史诗韵味的主题,唯美主义的影响进一步促使他们实践着一种感伤的、色调的、感性的风格,成为镀金时代靠垄断行业跃居为大资产阶级的雇主的愉悦之源[17](插图7)。

到1889年,一整代在国外接受训的美国艺术家开始进入成熟期,成为欧洲同行的有力竞争者。

插图7. 约翰·拉·法奇,《绘画缪斯》,1870年,布面油画,125*97.2 厘米,纽约:大都会博物馆。

我们可以通过1867年到1900年的一系列国际展览会来追溯这个过程。在1867年巴黎的万国展览会上,只有82幅美国作品参展,大部分是源自哈德逊河派的风景画,而唯一拿到一块银牌的是弗里德里克·埃德温·丘奇的《尼加拉瓜大瀑布》。但是,到了1889年的巴黎世界博览会,参展的美国艺术作品多达572幅,其中包括189位画家的336幅绘画。由于太多的美国艺术家定居巴黎,评委会于是决定将其作品单独陈列,以区别于那些居住在美国本土的艺术家。在所有参展作品中,人物画成为主角,而且只有极少量的作品涉及美国主题。这一风格的欧洲化直接带来了57个奖项和24项荣誉奖。

美国艺术开始真正变得国际化,而且在某种程度上无法与那些来自法国、英国、瑞士、斯堪的纳维亚半岛以及其他国家但都在巴黎画室学画的艺术家区分开来。这在一定程度上意味着法国风格开始变成当时的艺术范式。观者要想理解这些作品,也只有凭借法式的美学符码和趣味才有可能。就像美国小说家和评论家亨利·詹姆斯(Henry James)的评论,“这听起来像个悖论,但却是一个简单的事实,那就是,当我们今天想要寻找‘美国艺术’时,我们会发现它们大部分在巴黎。当我们在巴黎找到它时,我们最终发现,其中已经包含了多少巴黎味儿”。[18]

镀金时代的艺术家让美国观众感到尴尬:它们示例了自独立战争以来就萦绕在美国文化生活中的主要焦虑。因为大部分美国艺术家从训练到趣味大部分都是欧洲制造,它们成为了一种文化次级地位的症状,一种对法国审美的依赖。

1867年,当巴黎第一届万国博览会开幕的时候,正是埃金斯到巴黎的第二年,而且他确实没有错过这次盛会。然而,从他写给父亲的信中,我们得知他并未去看展出的绘画,相反,他去看了伟大的美国机器,这令他万分激动和着迷,因为这些制造精良的机器令同时参展的英国、法国和比利时机器看起来如此逊色。他被美国出产的轻巧的缝纫机所俘获,相比之下,法国产的缝纫机则粗重、庞大,他在信中写道,“这是我所看过的最庞大的机器”。似乎美国在科技方面的成就,使埃金斯的民族意识变得更为明确。在1879年的一次采访中,埃金斯向他身边的艺术家宣教:反对模仿古代,即使是“最好的希腊时期的作品”,“它们最好不过是模仿品,而对模仿品的模仿永远不会像对自然的模仿那么有生命力”[19]。在1881年的一篇文章中,埃金斯被认为是“一位有自己的理论的艺术家。他的理论之一是,一位美国艺术家不可能找到比处理美国题材更好的路,原因是不存在比美国题材更好的题材。他的另一个理论是,一位艺术家最好的题材是那些就在他手边的题材”[20]。埃金斯在巴黎美术学院学习期间,艺术史家伊波利特·阿道夫·泰纳(Hippolyte Adolphe Taine, 1828-1893)正好在此教授艺术史(1864-1887)。泰纳是孔德实证主义哲学和达尔文进化论的忠实拥趸,他有关艺术创造和审美趣味受时代、环境和种族之影响的理论,对于具有同样智识倾向的埃金斯来说,很可能产生了影响。

1889年的巴黎国际博览会,托马斯·埃金斯也有两幅作品送展,但却没有引起丝毫的注意。两幅作品中的其中一件就是这幅《舞蹈课》(插图8)。与此相对的是,和他同时参展的美国艺术家威廉·蔡斯(William Merritt Chase, 1849-1916)却获得了银奖。在后者送展的8幅作品中,其中一件是《城市公园》(A City Park, 1887),无论是其印象派式的笔法,还是其表现现代女性在公园中休闲的城市主题都符合19世纪后期景观化了的巴黎的口味。有意思的是,虽然埃金斯送展的作品没有激起一丝水花,但如果我们将埃金斯的这幅作品与71年的《赛艇冠军》对比一下,就会发现它没有前者那种极致的线描性,而是更偏涂绘气质,画面整体的处理也更偏未完成性、即兴性。1878年,埃金斯在巴黎学画期间的同学兼好友厄尔·席恩(Earl Shinn)在《民族》杂志上发表了一篇评论,主要阐述画家的绘画方法论,其中提到,

这幅画表明,让一幅画处于草稿般的未定状态,而不是坚持画中已经明确暗示了的一个对象,从而比通过叠加使你的颜色失去生气,要好得多……对于观众所持的那些要求画家的操作要均匀的传统眼光来说,这幅画没有做出丝毫的让步。这幅画的方法理论似乎是,如果一个宽泛的、粗心的笔触正好幸运地定义了形式和运动、但不幸禁锢了色彩的话,那么,不管它在风格上是否与整幅画一致,那么最好还是远离它。这些生动的笔触和手的挥动、这些前景中的形式给人的感觉就像一块彩色的斑点,其中,近景中的对象没有轮廓,而较远的部分却被精确地施以造型,这些都使这幅画近看似乎是没有透视的,而从适当的距离看,又给人一种纯粹的空气流动的和谐之感。[21]

插图8. 托马斯·埃金斯,《舞蹈课》,纸上水彩,45.9*57.3厘米,纽约:大都会博物馆。

由于两人之间在艺术上的长期交流,席恩的发言可以看作是两人的共识。对于这幅送往巴黎的作品,希恩对埃金斯艺术理论的阐述,无论是其所强调的未完成性、涂绘性、对于线条专断的抛弃,还是对空气透视的刻意营造,都显示出埃金斯对印象派手法和理论的熟悉。但是,或许对于巴黎的评委来说,这幅作品太具有地方性,从而流于他们的关注之外。无论如何,相比71年的作品中那种类似机器之眼的、过于无空气感的空间来说,这幅作品的涂绘品质以及对色彩的自由运用,都可以看出埃金斯在创作这幅送往欧洲展览的作品时所作出的投合其艺术范式的努力。

然而,无论其手法如何先锋,这件作品却无法被看作是埃金斯对下层或边缘人群的关注,而更像是一种展示。相比于温斯洛·霍默1877年的作品(Sunday Morning, 1877),在南北战争之后的语境里,霍默为画中的黑人儿童所赋予的是一种受教育的潜力(读书),是一种通过知识通往真正平等的可能性,而埃金斯的《舞蹈课》却使人想起白人中产阶级对于南方黑奴的刻板印象(音乐)。在某种程度上,这样一个黑人艺人的题材,更像是马奈笔下的波西米亚流浪艺人的美国版本,是一种投其所好的、对其审美趣味的模仿。这也是埃金斯唯一一件以黑人生活为题材的作品。相比于生活在法国1848年革命之后的马奈、梵·高和高更,埃金斯没有资产阶级的道德焦虑感。埃金斯的现实主义既没有德国画家门采儿笔下的工人阶级,也没有库尔贝笔下赤贫的打石工。

作者简介:高薪,艺术史与美学学者,现为南京大学艺术学院副教授,曾访学于哈佛大学文艺复兴研究中心(2014),德州大学达拉斯分校奥唐纳艺术史研究中心(2017-2018)。研究兴趣为文艺复兴(14-16世纪)与现代主义(19-20世纪),尤其关注艺术观看的范式转换、重要艺术理论与美学概念的知识谱系,以及图像、艺术表达的符号学等问题。译有《绘画中的世界观:艺术与社会》(南京大学出版社,2020年),《观看绘画》(译林出版社,2021年),主持国家社科基金“意大利美学经典及其在中国传播接受的比较文献学研究”(2017),“外国艺术理论中的观看问题研究”(2021)。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享