https://gugongzhanlan.dpm.org.cn/exhibitShare/+160#b

https://gugongzhanlan.dpm.org.cn/exhibitShare/+160#b

古代犍陀罗的考古遗址主要分布在今天兴都库什山和喀拉昆仑山的南端,具体包括巴基斯坦北部白沙瓦河谷到印度河东岸以及阿富汗喀布尔河谷东部一带。这里是丝绸之路连接南亚次大陆的重要枢纽,地中海文明、伊朗文明、中亚草原文明和印度文明的交汇之地,多元文化在此激烈碰撞后锻造出丰富多彩的文明。来自古希腊的神话/神话学、美学和哲学、来自西亚的琐罗亚斯德教、弥赛亚信仰以及来自南亚的印度教、佛教在此传播,相互影响,奠定了此地成为世界宗教中心之一的地位。

中巴两国均属于丝绸之路上的文明古国,两国文化艺术交流史渊远流长。根据史料记载,公元400年至630年间,中国古代求法高僧和巡礼者法显、宋云和惠生、玄奘等先后造访此地,留下了有关犍陀罗物质文化的记载,成为巴基斯坦早期历史研究的重要史料。这些年一些考古发现中,陆续发现中国文物、铭文和钱币,丰富了大家对于中巴古代文化交流的新认识。

犍陀罗通过丝绸之路积极不断的交流互鉴,呈现出无与伦比的活力与创造力,在亚洲文明传播史上产生过深远影响。发端于贵霜王朝的犍陀罗佛教艺术通过丝绸之路经新疆、河西走廊进入中原腹地,推动了中国早期佛教文化与艺术的发展;犍陀罗艺术影响下的斯瓦特、克什米尔与吉尔吉特艺术通过西藏西部,进入中国青藏高原,为10世纪以后藏传佛教艺术的发展提供了养分。

此次展览文物总数为203件,其中从巴基斯坦七家博物院选取文物173件和故宫博物馆30件(套)文物,从古代犍陀罗文明发展的角度,充分展示犍陀罗文化的艺术魅力及其对中国和东亚的深刻影响。

第三单元

犍陀罗艺术的余韵

(6-14世纪)

6世纪以来,随着犍陀罗艺术中心的衰微和转移,在突厥系王朝统治下,斯瓦特、克什米尔和吉尔吉特等地的地方艺术得到发展,形成了各自的艺术风格。7世纪以后,伊斯兰势力向东推移,8世纪以后,从喀布尔河谷到印度河谷逐渐伊斯兰化。在兴都库什山南麓的几个孤立的山谷中,独立的斯瓦特地区、喀什米尔地区作为佛教圣地,从大乘佛教发展到密教阶段,佛教艺术也得到了持续发展,先后延续到14世纪才最终被消灭。10世纪下半叶以来,正值西藏佛教复兴,这些地方显密佛教的兴盛、高僧往来以及艺术家的进入,使得大量的古代佛教艺术精品进入西藏,保存于大小寺院中,成为藏传佛教寺庙珍贵的财富与艺术品,一直保存到今天,为藏传佛教在青藏高原的生根、成长并走向成熟提供了丰富的养分。

佛足石

佛足石即表现佛足迹的石刻,在佛像诞生之前,佛足石是代表佛陀存在的重要象征物,即使在佛像出现之后,依然是佛教中神圣的象征,在各地均有制作。犍陀罗地区也发现了不少佛足石遗存,佛足石上常见的图案有万字、三宝标、法轮、莲花等。这块近乎方形的石头上,浅刻着一对佛陀的足迹,石头的保存状态不佳,目前已经裂成三块。此佛足石在斯瓦特曾被作为圣物供养和礼拜。玄奘在《大唐西域记》中,记载“阿波逻罗龙泉西南三十余里,水北岸大磐石上有如来足所履迹,随人福力,量有短长。是如来伏此龙已,留迹而去,后人于上积石为室,遐迩相趍,花香供养。”关于这块着名的佛足石,法显、宋云也曾提到。据推测,求法僧们见到的佛足石,正是这件佛足迹雕刻。佛足脚掌部分有放光状的多辐法轮,雕刻手法朴素简洁,在石头的下缘有佉卢文题刻,意思是“佛陀·释迦牟尼之足迹”。(张雅静)

菩萨像 斯瓦特塞杜塔出土

菩萨的梵文原意为“追求觉悟的有情众生”,既表现为成佛前的悉达多王子也表现为未来佛弥勒菩萨,后来还有了观音菩萨。在犍陀罗弥勒菩萨的信仰颇为兴盛,他或作为佛陀的胁侍单独或者与观音菩萨分别站立在佛陀的两侧,或者单独出现在雕塑作品上。这尊雕像是犍陀罗印度王者式菩萨的典型,高鼻深目,双唇紧闭,唇上有波浪形胡髭。长发绾在头顶,束成高耸漂亮的花结。佩戴精美的项圈、臂钏、手镯,上身缠绕三重绳状配饰,胸前垂下的项链装饰有对鹿衔环。该菩萨像上身赤裸,下身穿裙。左手持披帛衣角,右手残断,原先应施无畏印。衣帛自左肩腋下穿过绕至腰前搭过右手手腕披于后背,衣裙垂坠感强。双足已残,头光残损。整尊造像体态健硕,线条流畅,细节表现清晰。(安静)

佛立像

此像为典型的犍陀罗风格的佛陀立像。佛陀赤足,身着通肩式袈裟,站立在简单的方形底座上,无背光,头部和肩颈部略向身体的左侧倾斜,衣褶随身体动作自然表现,线条刻划流畅,头发为波浪式卷发,有肉髻,神情庄严肃穆又饱含悲悯,双目大睁,似在凝视众生,面部有白毫,高挺的鼻梁具有希腊艺术的特征,唇上有浓密的一字胡。佛陀立像的身体比例匀称,整体重心位于右腿,左腿略微放松,能够看到厚重衣褶之下膝盖的位置。令人遗憾的是,佛陀立像的双手和部分小臂残缺,无法判断佛陀所施手印,足部保存相对较为完整。佛立像为犍陀罗艺术的代表作之一,具有古希腊、罗马雕塑的特征:鼻梁高挺,波浪式卷发,衣纹流畅,面部轮廓具有鲜明的欧罗巴人特征,证明了希腊文明对犍陀罗佛教艺术的影响,这种佛像也被学界称为“希腊化的佛像”。此种造像风格后来也深刻影响了我国云冈石窟和敦煌莫高窟的佛教造像。(尹昌杰)

观音菩萨像 马尔丹地区沙赫里·巴合娄尔出土

此菩萨立像神情肃穆又饱含悲悯,面部有白毫。立像的下半部分残损较多,膝盖以下全部残损,躯干部分相对完整,但右小臂缺失,右肩下部小块缺损,左手大部分缺失,菩萨背光的右侧和上方残损。通观此立像,头戴头巾(亦称“敷巾”)冠饰,配戴璎珞,披帔帛,左手虽大部分缺失,但仍可见手持的花环,综合以上特征可以判定此立像为观音菩萨立像。此观音菩萨立像最引人注目的特征在于装饰精美的头巾冠饰中,出现了施转法轮印的阿弥陀佛化佛像,而这个特征一般被后世佛教视为观音菩萨的标识。据此,有学者推断在犍陀罗区域化佛与观音菩萨存在联系,犍陀罗区域的菩萨像极有可能存在反映释迦佛性格及功能的内容。(尹昌杰)

施与愿印佛立像 斯瓦特地区赛杜谢里夫佛塔出土

此像为典型的晚期斯瓦特风格的佛立像。佛陀身着通肩式袈裟,头发为波浪式卷发,有肉髻,双目微睁,面露微笑。此像整体比例较为夸张,手脚占比过大而腰身过细。佛陀左手持衣角,右手施与愿印。衣褶随身体动作自然表现,线条刻划较为流畅。(尹昌杰)

坐姿菩萨与胁侍 斯瓦特地区明戈拉谷出土

此像为典型的早期斯瓦特风格造像,保存基本完整,但有十分严重的风化痕迹,菩萨的面部、头饰、着装等细节难以辨认,手部细节亦风化严重。从残存的细节大致可以看出菩萨结跏趺坐于莲花座上,体态匀称,后有繁复纹样组成的背光,背光之上是类似三角形额枋的建筑构件,有繁复的装饰,但风化严重,细节难以辨认。菩萨的衣褶依稀可见,随身体动作自然表现,线条刻划较为流畅。菩萨的两侧紧贴着两尊胁侍像,由于风化严重,只能辨认出其立于小莲台上,有背光,左手持物,膝盖微屈,身体倾向中央的菩萨像。值得注意的是菩萨像的宝座,通过残存的刻痕判断,宝座为放置在大莲台上的四足无靠背宝座,座足有雕像,座足雕像可辨认为两头披着波浪式卷发的狮形兽,左侧的狮形兽为左爪叠在右爪上,右侧的狮形兽则为右爪叠在左爪上,动作生动且富有表现力。(尹昌杰)

观音像 斯瓦特地区赛杜-谢里夫佛塔出土

此像为典型的斯瓦特风格佛造像。该像为浮雕坐像,左手残缺,保存基本完整,但有严重风化痕迹,细节难以辨认。观音半跏趺坐在莲花座上,体态匀称,后有弧线构成的简单背光。观音的衣褶随身体动作自然表现,线条刻划较为流畅,胸前可辨认出项链的轮廓,头饰体积较大,与犍陀罗风格菩萨头饰不同。观音两侧耳饰较大,左手持一茎莲花。(尹昌杰)

观音像 江布尔或赛杜山谷

观音菩萨身体折姿而立,略呈三道弯,头戴宝冠,冠前似有小化佛,面庞丰满,缀圆形耳珰,饰有项圈和臂钏,右手自然下垂,手掌向外施与愿印,左手执长茎莲花。下身着短裙,裙褶简化。可惜观音像整体已风化剥蚀,口鼻轮廓及细部均已漫漶不清。(李聿琪)

降伏毒龙 马尔丹地区沙赫里·巴合娄尔遗址出土

这件浮雕作品损坏严重,但从画面右侧站在茅棚下的特征鲜明的人物形象,可大致推断其为婆罗门苦行者大迦叶。佛陀站立在中央,手托一物,但因手部毁坏不能辨识托何物。佛陀和大迦叶之间有一赤身之人软弱无力地瘫坐在地,画面左侧一人施禅定印,全跏趺坐于台座上。因场景不全,只能推测可能表现的是佛陀降伏毒龙后献给大迦叶的故事。降伏毒龙的故事讲述的是,佛陀成道后,听说优楼频罗村的迦叶兄弟三人非常聪慧,有意度化他们,便前去拜访。他们修拜火教,成就非凡,建有自己的火神庙,拥有自己的教团,大哥有五百名弟子跟随,其两名弟弟分别带领三百名及二百名弟子。佛陀来火神庙拜访大迦叶的时候,天色已晚,便向大迦叶借宿火室中。大迦叶告知佛陀里面有一条毒龙,非常危险。但佛陀并不害怕,坚持入住。进入火室后,佛陀进入禅定状态,毒龙看到有人来,先是放出烟气,后又喷出冲天火焰来对付,但佛陀不为所动。当迦叶闻声赶来时,毒龙已被降伏,并被置于钵中。迦叶对此心悦诚服,带领其五百弟子集体皈依了佛陀。后来两个弟弟也相继改宗佛教,最终都修成阿罗汉。(鲍楠)

白犬因缘(右)与过去七佛(左) 塔夫提拜出土

本件条状石刻以中部的廊柱为界可以分为左右两部分,其中左部为一组过去七佛和弥勒菩萨的组合,右侧四人物和方台之上的犬只应与因缘故事中的“白犬因缘”(又称白犬吠佛)相关。白犬吠佛故事在《经律异相》有载。《中阿含经》和《佛说鹦鹉经》中有详细的描述。佛陀入空户乞食,白犬吠佛。佛陀止白犬吠。房屋主人鹦鹉摩牢兜罗子回家后发现白犬闷闷不乐,气急败坏,骂佛,恚佛。佛陀告诉他,白犬是他父亲转世,知其财宝埋藏处。鹦鹉摩牢兜罗子在佛陀指导下,回家问询白犬,发掘出家传宝藏,最后皈依。一般白犬会伏卧在华丽的卧具上,佛经对此有所描述。具体到本件作品上,可见石刻最右侧方台上有一犬只面右侧立,四位立姿人物中右起第二位为佛陀,其面微向右倾斜,其余三人均面向佛陀,呈礼敬状。中央立柱的左侧为一组佛与菩萨立像。佛与菩萨相间排列,左起第二尊为弥勒菩萨,其余菩萨身份不明,其组合的意义也待考证。(王彦嘉)

降伏旷野夜叉 沙赫里·巴合娄尔遗址出土

画面中间,佛陀身着通肩式袈裟,全跏趺坐于装饰着三朵莲花的台座上。他怒目圆瞪,右手施无畏印,左手紧握袈裟一角,示现威严相。两侧分别站立着形象完全相同的二夜叉,头发呈火焰状,眼睛大如铜铃,大口张开露出獠牙。左侧夜叉右手高举一圆形物欲砸向佛陀,右侧夜叉怀抱一赤身小童。此画面表现的应是降伏旷野夜叉故事中的两个情节:与佛陀相斗、被佛陀制伏后交出小童。降伏旷野夜叉说的是王舍城与毗耶离间大旷野处有一夜叉,日食一人,后捉得一长者子,欲食之。长者祈佛陀护之。佛闻,以神通降伏旷野夜叉,救出小儿。(鲍楠)

佛陀涅槃 马尔丹地区沙赫里·巴合娄尔出土

作为佛传故事中的重要环节,极具写实风格的犍陀罗涅槃浮雕是犍陀罗艺术中具有代表性的艺术作品。犍陀罗的涅槃图开创了其后中亚、东亚涅槃图的基本图像模式,成为佛教涅槃图的范本。其重要特点是右胁累足而卧的入灭的释迦,这种卧法也称“狮子卧”。除释迦外,还会刻画释迦的弟子、外道、众神、摩罗族人等。释迦弟子的行为举止基本都能从《涅槃经》中找出文献依据。这件作品中画面正中为右胁在下狮子卧的释迦,右手枕在铺着花纹毯子的床上,双足交叠。释迦左侧床头站立一人,神情悲切,左手持金刚杵,右手已残损,应是执金刚。执金刚作为犍陀罗涅槃浮雕中不可或缺的形象,曲发、胡髭,着希腊式服装。释迦床前坐三名弟子,左起第一位掩面而泣,神情悲恸,可能是跟随释迦时间最长的阿难。阿难右侧僧人背对释迦,仰面朝上,暂无法判定其身份。释迦脚下所坐僧人可能是礼拜佛足的摩诃迦叶。释迦身后站有四名世俗人物,格外悲伤,肢体动作明显,应是负责承办佛陀葬礼的拘尸那揭罗的王公贵族。画面上方虽损毁严重,但依稀可辨是两颗娑罗树,且左侧树冠间隐约可见一女性形象,猜测是树仙女,这也是犍陀罗涅槃浮雕不同于印度的一大特点。整件作品线条细腻,众人各异的神情生动地表现了佛陀涅槃时的悲痛氛围,是一件典型的犍陀罗风格的佛陀涅槃作品。(安静)

礼拜舍利塔 塔夫提拜出土

这件浮雕作品残损不全,但仍能很容易辨认出描述的是八王分舍利后,各自回国建塔供养的场景。中央立柱两侧有三座佛塔,左侧两座,右侧一座。每座佛塔旁都站立着双手合十的人,他们身着华丽服饰,佩戴精美饰品,显示出贵族身份,应为分得舍利的国王在礼拜舍利塔。(鲍楠)

初转法轮 塔克西拉达摩拉吉卡佛塔遗址出土

此尊雕塑描绘了佛陀在鹿野苑初次讲法的场景,被称为“初转法轮”。画面中,佛陀正双腿盘坐于树冠下的宝座上,左手正在转动一法轮,在轮毂内部饰有马头形装饰,法轮外侧则饰有象征王权的伞形装饰。法轮由下方佛三宝支撑,佛三宝置于柯林斯柱上。围绕佛陀听法的共有五名僧侣,其中两名坐于佛陀左侧下方的草垫上。画面左上角可见一飞天,左手持有供花;飞天下方的是一尊长着胡须的金刚力士,他左手持金刚杵,右手持拂尘。主尊右侧被损坏的尊神是帝释天,梵天位于他的对侧,立于主尊左侧。佛陀宝座下方另绘有两只小鹿,它们背靠背斜倚着,头转向彼此。(彭希贤)

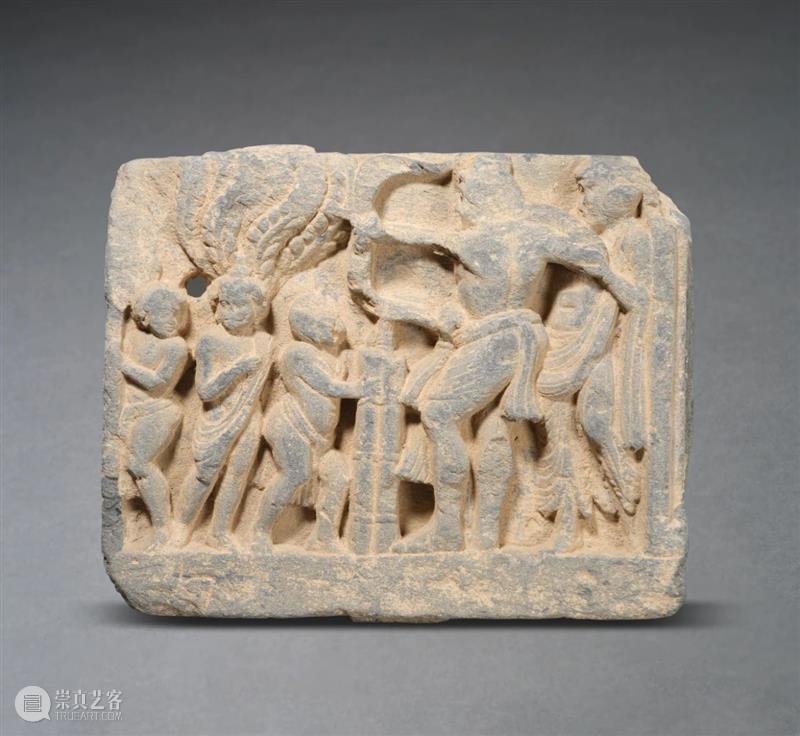

惩罚故事场景 塔克西拉西尔卡普遗址出土

这尊雕塑是西尔卡普遗址发掘中出土的,是灰色片岩材质的浮雕作品。在雕塑中,五名男子立于画面上半部分,其中最右侧的男子头部被损坏,另外四名头部保存完好,留着长卷发,并在头顶盘成发髻;四名中两名没有胡须,一名留着长须,另一名留着小八字胡。站在最左侧的男子左手持壶,中间及最左侧两名男子披带斑点的鹿皮于左肩上。所有人都将右手举到身前,中间的男子手掌向内。他们都注视着面前的年轻男子,他被固定在一根两人抬着的横杆上——他的双手和膝关节紧握住横杆,双脚在空中,头部朝下。 学者们对于这一作品的解释尚不统一,绝大多数推测为惩罚故事场景。(彭希贤)

象神迦内什

此尊象神迦内什由砂砾岩雕刻而成,呈暗红色。象神一面四臂,象首,单侧有象牙;左下手持甜品碗,象鼻卷起碗中食物,大腹便便,双腿短粗,坐于狮子之上。迦内什通常被认为是湿婆和波哩婆提的儿子,同时受到印度教徒、佛教徒和耆那教徒的供奉。迦内什是智慧之神他清除各种障碍,亦被称为“障碍之主”或“清除障碍者”。此外,迦内什也被视为知识、书写与学问的保护神。公元5世纪前后,迦内什图像出现,此后随着民间需求的增长,迦内什日益流行。(彭希贤)

阿波罗与达芙妮化妆皿 塔克西拉西尔卡普的萨莱达拉地方

本件化妆皿为石质,上以高浮雕形式展现了阿波罗与达芙妮的希腊神话故事,此类化妆皿在古埃及和古希腊都有大量发现,其主要功用是在盥洗室盛放化妆品,故被称为化妆皿,在皿子边缘处有明显的使用后擦拭以及磨损的痕迹,皿中整体的凹陷布局也是为了不让化妆颜料流出的设计。皿中表现了阿波罗、达芙妮一男一女两位神祇,脚下为一形似月桂枝样的装饰,环绕盘面边缘有连珠纹装饰。这一艺术风格兴盛于公元前1世纪至公元1世纪,这一时期的巴基斯坦北部地区的希腊人巴特克里亚政权刚因北方游牧民族塞人和大月氏先后入侵而灭亡,但经过希腊人两个世纪的统治,这一时期该区域艺术作品上仍继承了浓郁的希腊化因素,这也是后来一般意义认为的犍陀罗佛教艺术的重要源头之一。阿波罗是古希腊神话中的光明之神、文艺之神,同时也是罗马神话中的太阳神,其是奥林匹斯十二主神之一。他是众神之王宙斯和女神勒托的儿子。与之相对的是,达芙妮在希腊、罗马神话中并不作为主神存在,其与阿波罗的关系在希腊神话故事中一般叙述为:由于维纳斯之子丘比特神对阿波罗的强烈愤怒所造成的诅咒,她成了阿波罗迷恋的对象,但达芙妮本人并不情愿,阿波罗违背她的意愿追求她。就在被他亲吻之前,达芙妮召唤了她的河神父亲,将她变成了一棵月桂树,从而使阿波罗未能如愿。据信,这一神话故事的最早来源是尼西亚的帕提尼乌斯引用的古希腊希腊历史作家菲拉尔克斯[Phylarchus(希腊语:Φύλαρχoς)一位希腊历史作家,活跃时间约在公元前3世纪。]的历史叙述作品。后来,罗马诗人奥维德重述了这个希腊传说,出现在他的作品《变形记》中,逐渐为人所熟知。(王彦嘉)

悉达多太子射箭竞技 斯瓦特地区,赛杜佛塔

悉达多太子射箭是佛传故事中的经典题材,在中国敦煌、云冈诸早期佛教雕塑、壁画中均有呈现。根据《修行本起经》的记载,“复以射决,先安铁鼓,十里置一,至于七鼓”,结果调达:“彻一中二”,难陀“彻二,箭贯三”,而释迦太子则“彻过七鼓,再发穿鼓入地,泉水涌出,三发贯鼓着铁围山”,引起大家一致赞叹,认为从未曾有过如此神力。本件作品即以太子为图像中心,太子上身袒露,左手持弓,右手拉弦,左腿微微弯曲,整体形象充满力量和动感。除太子外,画面中尚有侍者四人,高者一,矮者三,均侍立于太子两侧。(王彦嘉)

太子夜半逾城 斯瓦特地区,赛杜佛塔

逾城出走是佛陀走向成佛之路的第一步。这一场景天然带有走向悟道的色彩,通过跟旧的世界决裂,走向神圣的远方。这种宗教题材在当时的键陀罗亦深受欢迎,在本件石刻作品的构图上,两侧的建筑宣示了故事发生在庭院之中,太子命车匿备马,上马之后徘徊于庭,担心开门会有声音。于是四大天王之一的毗沙门天王命令手下的夜叉捧举马足,让其不发出声音,逾墙而出。在键陀罗浮雕中,往往有夜叉托起白马四蹄的场面,这一画面也呈现在本件作品上。犍陀罗逾城出走浮雕中,他骑在白马犍陟上,表现出毅然决然的态度。特别值得一提的是本件作品画面人物核心之外的建筑部分保存较多,是研究这一时期犍陀罗地区建筑的难得实物样例。

苦修者拜访佛陀 斯瓦特地区赛杜佛塔

苦行是印度宗教中的一种修行方式,目的为获得神灵的祝福或得到解脱。通过各种超越自然、超越自我的修行,来达到目的。受印度文化的影响,佛教创始人释迦牟尼成佛前曾修苦行,但并未获得成就,且几乎饿亡,故佛陀并不赞成苦行,而主张“行中道”,但佛教因人设教,也允许根机合适者修苦行,称为“头陀僧”。本件作品应为一套佛传故事石刻的残片,从人物朝向看,推测佛陀应在画面右侧。现存人物三尊,左右两侧从衣着和蓄须看,应为苦修者的形象,二人均面向右,呈礼敬状,中为一上身袒露男子,下身着裙,左手呈礼敬状,右手持一净水瓶于腰间,回首后视。从现存残片轮廓看,推测应为建筑构件的一部分。(王彦嘉)

约尼与林伽

约尼与林伽为灰色片岩材质器物组合。约尼状如磨盘,中间有孔,一端有近长方形柄延伸出去。林伽以约尼为基座,如柱状,竖立于林伽的孔洞之中。在这一组合中,林伽象征男性生殖器,约尼则象征母体子宫,二者组合在一起,代表了繁衍的规则。林伽象征着纯净的意识,而约尼象征着创造之始。在二者的这种,林伽看得见的部分被奉为公开的神性。而隐藏在约尼中的那一部分,则象征着被无知所遮蔽的神性。在印度,湿婆被奉为伟大的生殖之神。他深情地拥抱妻子杜尔加,二者融为一体。人们就以男性生殖器的符号林伽来供奉湿婆,以女性生殖器的符号约尼来供奉杜尔加。(彭希贤)

小供养塔 查尔萨达出土

此塔也被称为迦腻色迦塔,为古代弗楼沙迦腻色迦塔的模型。塔基为三层,四面有踏道。塔身四面各造龛像,每龛内各坐贤劫四佛一尊(即拘留孙佛、拘那含牟尼佛,迦叶佛和释迦牟尼佛)四角各立一柱,覆钵呈鼓形,其上平头有壁柱,柱间站立四方神,平头之上为十三相轮、塔刹、伞盖和垂下的珠饰。这件小型塔在白沙瓦博物馆被列为圣物,但实际上它应该并不是圣物。它是由青铜整体铸造,并没有中空的内膛,很可能不是舍利塔,而是家庭神龛的法物,代表了犍陀罗青铜作品的后期发展。类似的佛塔曾经出现在斯瓦特河谷的摩崖石刻、西藏布达拉宫收藏的一座7世纪勃律王朝佛塔和美国亚洲协会的一尊8世纪勃律王朝宝冠释迦牟尼佛造像上。(李聿骐)

小供养塔

塔的塔刹和相轮部分已散佚,塔基为八角形,四面各有一踏道。塔身及覆钵的四面各有一龛像。每龛中各坐五方佛中的一尊,即东方阿閦佛(右手施触地印)、南方宝生佛(右手施与愿印)、西方阿弥陀佛(双手施禅定印)和北方不空成就佛(右手施无畏印)。塔钵正中应当暗示大日如来的存在。每佛头戴宝冠,发髻高,额部宽,结跏趺坐于莲花宝座上。平头四面雕四方神。(李聿骐)

金刚手菩萨

菩萨像后有圆形头光及舟形身光,头戴三叶宝冠,冠叶内敛。面部修长清秀,鼻梁挺直,弯眉与鼻梁相连,目光下垂,嘴角略露微笑,形象生动。上身裸露,身体健壮修长,颈前饰璎珞,胸部和臀部宽实,腰部略收。左手握持金刚杵,右臂残缺。双腿直立,膝部微凸,整个身躯略呈“三道弯”。袒上身,戴项饰,佩臂钏、手镯,下身着裙,轻薄贴体,两腿间裙褶下垂,舒展飘逸。(李聿骐)

释迦牟尼佛

释迦牟尼佛右手施与愿印,左手握持衣角,全跏趺坐。着通肩式袈裟,领口垂落,衣纹自然写实,身体健壮结实。莲座椭圆形,深束腰,莲瓣肥大有力,直接着地,是斯瓦特早期造像最常见的莲座形式。原清宫所系满、汉文黄纸签一条,汉文云:“大利益密噜什喀释迦牟尼佛,五十三年九月二十五日收,达赖喇嘛进。”“密噜什喀”藏文作me ru śi ṣa,梵文作Meruśikhara,佛的名号之一,意译作“救度焰口”。密噜什喀为释迦牟尼佛,也译为“弥噜兮卡牟尼”(Meruśikharamuni ),见《五百佛像集》中第197尊,在其咒中也有密噜什喀的名号。乾隆五十三年九月二十五日是1788年10月23日,此时的达赖喇嘛当指第八世达赖喇嘛降贝嘉措('Jam dpal rgya mtsho, 1758-1804年)。(罗文华)

释迦牟尼佛 斯瓦特

释迦牟尼佛双手施转法轮印,着袒右肩式袈裟,衣纹自然生动。面庞丰满,双眉在额部偏上,双目大张,鼻梁粗厚,笑容古拙。莲座跟身体宽度相比,略嫌窄小。莲瓣饱满,直接着地,属早期斯瓦特造像的特点。原清宫所系满汉文黄纸签一条,汉文云:“大利益梵铜琍玛墨鲁式喀释迦牟尼佛。六十年十二月二十五日收,留保住(残)。“墨鲁式喀”,也作“密噜什喀”,藏文作me ru śi ṣa,梵文作Meruśikhara,均为“救度焰口”之义,佛名号之一。“留保住”在官方文件中写作“留保柱”,清代驻藏大臣,在乾隆四十一年至四十四年(1776-1778),五十年至五十二年(1785-1787) 两次驻藏。根据黄纸签记载,此像进宫的时间在六十年十二月二十五日(1796年2月3日),说明此象是在他回京以后所进。(罗文华)

释迦牟尼佛 斯瓦特地区

佛陀头部涂蓝色,面部泥金,面庞丰腴,鼻梁较粗,着通肩式袈裟,V字形衣领,袈裟贴体,显示躯干轮廓和肌肉的饱满,均匀的阴线刻划出衣纹,右手施与愿印,左手持衣角巾近左臂。全跏趺坐于台座上。原来背后有背光现已缺失。台座正面垂幔,布幔缀穗,布幔中有錾点连线和阴线相间的装饰纹样。两侧各有一狮相背蹲踞,狮鬃卷曲如戴假发,腰身拉长,回首面向观者,姿势生动可爱。莲瓣直接着地,表明此造像为斯瓦特早期作品。(罗文华)

释迦牟尼佛 斯瓦特地区

释迦牟尼佛头部涂蓝色,面部与颈部泥金,着通肩式袈裟,袈裟紧贴身体,胸肌突出,显厚重,衣领呈V字型,右手施与愿印,左手持衣角,双手打开,为早期斯瓦特造像的特点。全跏趺坐于莲台上,莲台为仰覆莲,上莲台较小,下莲台较宽,莲座下沿有线圈,上下莲台空间较大。头后部原有头光,已经缺失。(罗文华)

释迦牟尼佛 斯瓦特地区

佛陀头部涂蓝色,头光缺失。身体部分见肉泥金,着通肩式袈裟,袈裟紧贴身体,右手施与愿印,左手持衣角,全跏趺坐于台座上。从衣领和袈裟下摆可以感受到衣物的厚重。台座中间有垂幔,左右蹲踞狮子各一,面向观者,下承单层覆莲和地平。从V字形衣领,双手位置打开在身体两侧、台座的做法及以莲瓣接地平的做法均可看出,这是一尊典型的斯瓦特风格的造像,但发涂蓝和面部泥金表明它们曾经长期供奉于藏传佛教寺庙中。(罗文华)

宝冠释迦牟尼佛 斯瓦特地区

佛陀着通肩式袈裟,全跏趺会于带坐垫台座上。台座正面有垂幔,两边各蹲踞一狮,下方承单层覆莲座。这是斯瓦特造像的一般特征。此像不同之处在于,释迦牟尼佛不再是朴素的僧侣形象,而是在肉髻袈裟之外,增添了颇多的贵族装饰,如头戴三叶宝冠,佩圆柱状长耳环,戴项链,这些饰品本来只属于菩萨像的,现在出现是佛陀身上,似有将二者融合的思想。学术上称之为“宝冠佛”或“装饰佛”。宝冠佛的宗教意义,在不同阶段有不同的含义,如强调佛陀出家前太子的身份、大乘佛教中的三身佛变化、作为密教化中的大日如来或者本初佛等不同的解释。据Claudine的研究,装饰佛形象很可能是5-6世纪在东阿富汗和巴基斯坦北部出现,8世纪上半叶传到克什米尔地区,可能到9世纪,甚至晚至10世纪,才在东北印度比哈尔地区出现。此像应是巴基斯坦北部出现的罕见案例。(罗文华)

弥勒菩萨 斯瓦特地区

弥勒菩萨全跏趺坐,右手施无畏印,左手中指与无名指间夹一小净瓶,是这一时期很常见的弥勒标志。头戴三叶冠,发髻上有扇形装饰,明显受到来自萨珊波斯的影响,头部涂蓝色,头后部的发辫披散卷曲,面部与颈部泥金,左肩斜披的圣索,全跏趺坐于莲台上。原清宫所系满汉文黄纸签一条,汉文云:“大利益梵铜琍玛弥勒菩萨。乾隆六十一年十一月初一日收,济咙呼图克图进。”。乾隆帝在位六十年以后退位,让儿子永琰即位,永琰即嘉庆帝,但清宫档案中仍然使用乾隆年号。乾隆六十一年十一月初一日,即嘉庆元年十一月初一日(1796年11月29日)。此济咙呼图克图当是第九世济咙呼图克图夷喜洛桑贝贡布(rJe drun No min han Sama ti pakshi Ye shes blo bzang bstan pa'i mgon po, 1760-1810年),此时他正在拉萨担任达赖喇嘛的摄取政一职。(罗文华)

思惟莲花手观音 斯瓦特地区

观音菩萨头戴三叶冠,正中冠叶前有无量光佛小化佛(the effigy of Amitābha)形象。右手抬起,食指伸出,指向面颊,头略右侧,作思惟相。左手捧莲枝,靠于左臂。帔帛披在左肩和左臂,长裙裹住双腿,衣褶自然写实,胸肌与腹肌饱满。左舒坐姿坐于带垫台座上。台座是一种藤枝编成的坐具,正前方下面还有两个小莲台。此藤床可能是佛经所云苦修者所坐藤床,或藤椅的形式,是古代西北印度菩萨像坐具的特色之一。思惟菩萨,特别是思惟观音像在犍陀罗艺术中可见到少数石造像实例。3-4世纪思惟菩萨像从印度传入中国,在汉传佛教造像中非常流行,后来又发展成为思惟观音像和思惟弥勒像;在古代西北印度斯瓦特造像中,思惟菩萨造像数量大为增长,而且几乎都是观音菩萨,但对于西藏没有产生过影响。原清宫所系满、汉文黄纸签一条,汉文云:“大利益梵铜琍玛自在观世音菩萨。乾隆六十年十二月二十五日(1796年2月3日)收,留保住进。”(罗文华)

四臂观音 斯瓦特地区

观音一面四臂,头戴三叶宝冠,冠叶宽大,正中冠中上有小化佛无量光佛,两侧冠叶侧立,几乎与中叶垂直。面部厚泥金,鼻梁粗大,颊颐丰满。身体肌肉饱满,富有弹性。右上手与左上手的持物已失,右下手掌有残断痕迹,可能是莲枝,左下手持净瓶。在佛教早期造像中,净瓶、仁兽皮是观音、弥勒等菩萨像的通用特征。在西印度的众多石窟中已有大量的实例。此造像法器丢失很多,且左肩头未披仁兽皮,仅据冠中出现无量光佛这一特点,故定为观音像。从艺术风格的角度看,此造像有萨珊波斯样式的冠饰、身体的肌肉饱满,裙上有阴线刻纹饰,莲座的莲瓣肥大且直接着地,均是斯瓦特风格中最流行的做法。整个作品加工精美,是斯瓦特艺术品的精品之作。莲瓣上有藏文题刻,转写如下:a kye(?) rgyal chog(mchog) u rgye rne yon byas| 阿杰嘉确乌坚那施供,推测阿罗嘉确乌坚可能是人名。其中有一部分藏文写法可能有错谬,字迹凿法粗重,线内涂有颜料,可能是藏人工匠所增刻。观音在古代西北印度密教化程度非常深,除了有四臂形象外,还有六臂乃至八臂形象。(罗文华)

四臂观音 斯瓦特

观音一面四臂,为密教变化身,头戴三叶宝冠,正中冠叶上有无量光佛小化佛像,上二手上抬起,持莲枝,莲枝已折,下右手与愿印,下左手持净瓶,全跏趺坐。此像左肩披圣线和仁兽皮,台座为双狮垂帘下加莲座,莲瓣直接着地。在吉尔吉特、斯瓦特和克什米尔为代表的整个西北印度造像中,多以黄铜、青铜为材料,极少用红铜鎏金装饰,在美国大都会博物馆和洛杉矶亚洲艺术馆各有一尊收藏。原清宫所系黄纸签云:“大利益梵铜琍玛(残)。二十五年三月(残)。”此“二十五年三月”当指乾隆二十五年三月(1760年4月16日-5月14日)。(罗文华)

释迦牟尼佛 斯瓦特地区

佛陀头部涂蓝,肉髻高,髻宝泥金。着通肩式袈裟,领口呈V字形,右手施与愿印,左手持衣角。原有背光,现已缺失。佛陀全跏趺坐于双狮垂幔台座上,台座正中布幔为方框形,下承仰覆莲座,底接地平。地平为台阶状,正面有双鹿守护正中法轮,代表释迦牟尼佛在鹿野苑初转法轮的场景。这个场景是佛传故事中最为重要的故事之一。底部加装了封底,这是此像进入藏传佛教寺庙供奉时添加的,因为在印度和喜马拉雅其他地区的造像中并没有这样的传统,类似的作品在西北印度的斯瓦特和克什米尔都有实例。(罗文华)

释迦牟尼佛

佛陀头涂蓝色,肉髻高,上有髻宝,双目虹膜部分错银,面含微笑,着通肩式袈裟,V字形衣领,阴线刻衣纹,右手施与愿印,左手持衣角,全跏趺坐于双狮垂幔台座上。布幔接近正方形,两侧双狮蹲踞,正面朝前,下承单层覆莲瓣,底接地平,地平正面有凹槽。像后原有背光,现已缺失。(罗文华)

宝冠释迦牟尼佛 斯瓦特地区

此佛右手施与愿印,左手持衣角。头戴尖锐的三叶冠,双眸错银,双耳戴花,耳环也作花朵形,戴项链,着通肩式袈裟,衣纹刻划很深,显得衣物质料厚重。全跏趺坐于坐垫上,下方台座是双狮垂帘式,垂帘形式化严重。背光呈葫芦形,以树叶状火焰环绕在背光周围,还有线圈环绕外围,顶上有佛塔,上部已残,是克什米尔背光做法。佛陀通常身着袈裟的出家之相,螺发,肉髻,此外并无装饰。宝冠释迦牟尼佛则打破了这个惯例,虽身着袈裟,但头戴菩萨的宝冠,身佩多种饰物,是为宝冠佛之特点。

释迦牟尼佛 斯瓦特

释迦牟尼佛着袒右肩式袈裟,但胸部肌肉已经没有前一时期的丰满有力,变得平坦。右手施与愿印,左手持衣角,与常见手心向上,手臂向外的做法不同,手心向内,手臂贴近左臂。袈裟上的衣褶也用阴线刻划表现,失去了自然写实的特点。双目睁开,鼻梁粗大,面庞丰满。螺发顶上有扇形装饰,反映出斯瓦特艺术中中亚因素的影响。背后原有背光,现已缺失。台座还是双狮垂幔式,双狮正面向外,布幔简化成一个方框,在坐垫的两角有线条写实的垂穗装饰。发髻上的扇形装饰、阴线刻衣纹、布幔、莲瓣及地平的做法等特点反映出9世纪斯瓦特造像的特点。(罗文华)

弥勒佛

此象是古代西北印度最独特的造像之一。佛陀头戴三叶冠,从头后部可以看出,有明显的发髻,发辫垂落身后及两肩侧,涂厚厚的蓝色。面部泥金,双耳戴柱状耳环,胸前戴联珠项链。这是典型的菩萨像。但是此像身着通肩式袈裟,V字形衣领,袈裟紧贴身体,身体轮廓极为清晰,阴线刻划细密衣纹。此外别无饰物,明显是佛陀的朴素形象。仔细观察,此尊右手握拳,原来似有持物。左手向下,提一瓶状物,外罩网兜和提把。其手势与持物不见于其他佛像。此尊立姿,下有小莲台和地平,右腿微微屈膝而立,表达一种动态的感觉,明显受到犍陀罗造像的影响。目前只有一尊私人藏品有类似矛盾的着装和独特持物,二者产地与年代也与此尊相近,可见并非孤例。只是数量太少,更多的研究尚属空白。菩萨与佛装混合,又不是宝冠释迦牟尼佛,因为佛陀只有肉髻和螺发,而没有发辫。有人认为是提篮观音,但这种中国本土化的观音像不可能出现在古代西北印度。在巴基斯坦斯瓦特地区发现了两尊弥勒菩萨像左手持同样的瓶状特,笔者推测,此象是否有可能是早期弥勒像的一种变化呢,即弥勒同时具有佛与菩萨双重身份的复合体?(罗文华)

释迦牟尼佛 吉尔吉特

佛陀右手施无畏印,左手持衣角,着袒右肩式袈裟,袈裟素面,无衣褶,紧贴身体,肌肉充分凸现出来,应是受到笈多风格影响的结果。人物鼻子圆平,身体壮实,桃形头光素面无任何装饰,这与后来双线描绘火焰或镂空式火焰装饰的头光与背光大相异趣,也是其早期佛像的特征之一。佛陀全跏趺坐,身下有一垫,下承矩形座,矩形座式的结构与斯瓦特从一开始就已分道扬镳,克什米尔矩形座正面有二狮相背而踞,中间以一柱相隔,颇有装饰效果。而斯瓦特矩形座多以双狮垂幔为装饰。这种双狮座式在犍陀罗与摩菟罗的贵霜艺术中已经流行。

座下沿正面有梵文前夏拉达字体题记,可见此像来自于勃律王朝(6世纪晚期-8世纪)统治时期。

铭文释读: (siddham) deyadharmo ya[ṃ] devacand[r]as[y]a

汉译:祝愿成功!此尊佛像由提婆旃陀罗施供。

世俗供养人提婆旃陀罗(Devacandra)是首次见于古代西北印度题记中。根据前夏拉达字体的特点可以判断,此像年代在630年前后。(罗文华、胡海燕)

释迦牟尼佛 吉尔吉特

释迦牟尼佛着通肩式袈裟,衣物紧贴全身,衣领和衣纹衣褶自然流畅。面庞丰满,双目大睁,鼻梁粗扁,眉间有错银白毫。右手施与愿印,左手握衣角。全跏趺坐于厚垫上,垫下为方形台座,是典型的斯瓦特的双狮垂帘式,方台正面前后均垂帘,联珠与长穗缀边,帘两边各蹲踞一狮子,相背而卧,回首向外,双眸嵌银,神态生动。莲坐下沿正面及一侧有前夏拉达字体的梵文铭文,可见此像来自于勃律王朝(6世纪晚期-8世纪)统治时期。

铭文释读:[Siddhaṃ] deyadharmo yaṃ śākyabhikṣoḥ mokṣadattasya : tadhā (读作 tathā) ssārdhaṃ mātāpitṛbhy[ā]ṃ

汉译:祈愿成功!此尊佛像由释迦比丘 Mokṣadatta 协同父母亲一起施供。

在台座下方双层莲瓣的右下角跪坐一女性供养人形象,双手合什,仰面向佛,十分虔诚。前方供水瓶,表现的应该是比丘 Mokṣadatta的母亲。她前方摆放着的水瓶象征她慷慨的施舍善行。印度传统的馈赠象征水瓶首次出现在勃律造像上。此造像为斯瓦特成熟艺术的代表。(罗文华、胡海燕)

释迦牟尼佛

佛陀头部涂蓝,脸部与颈部泥金,白毫与双目虹膜错银,面庞饱满。着袒右肩式袈裟,衣纹与波浪形遍布全身。双手于胸前施转法轮印,左手持衣角。全跏趺坐于莲座上。莲瓣卷起有力,莲座下承矩形台座。台座上沿突出较多,形成屋檐结构,正面正中坐姿夜叉,双手托举,帔帛向身体两边展开,右腿弯曲,左腿向左伸出。两侧垂下束帛,两角以蹲踞狮子作柱以支撑上檐,狮子身体在侧面完全展开,尾巴扬起,十分生动。整个台座做法新奇独特,尤其是夜叉的形象和构图非常罕见,目前在克什米尔造像中尚未见到类似的作品。

台座背后正中有前夏拉达字体前梵文铭文,可见此像来自于勃律王朝(6世纪晚期-8世纪)统治时期:

铭文释读:deyadharmmo yaṃ <śā>kyabhikṣo vīryaśantisya

汉译:此尊佛像由释迦比丘勤和(Vīryaśanti)施供。

这位比丘勤和的名字是西北印度造像中首次出现。(罗文华、胡海燕)

思惟莲花手观音 吉尔吉特

观音菩萨头戴三叶冠,正中冠叶前有无量光佛小化佛形象。发髻上有扇形装饰,明显受到萨珊波斯贵族服饰的影响。右手抬起,食指伸出,指向面颊,头略右侧,作思惟相。左手持莲枝,沿左臂开敷于左肩。胸肌与腹肌饱满,乳头错红铜。双臂绕帔帛,长裙裹住双腿,衣褶自然写实,左舒坐姿坐于带垫台座上,台座正面垂幔装饰,两边各蹲踞一狮,下承单层仰莲台,下方有长方形地平,地平正面和右侧阴刻前夏拉达字体梵文题记,可见此像来自于勃律王朝(6世纪晚期-8世纪)统治时期:

底座右侧:[siddhaṃ] deyadharmo yaṃ

底座正面:ś[r]ī paṭoladevaṣāhi surendrādityanandinaḥ

汉译:祈愿成功!此尊佛像由吉祥勃律圣王Surendradityanandi施供

应为勃律第4位国王Surendravikramādityanandi所施造,可确定的年代为625-644/645年间。该国王可能也是吉尔吉特梵文写本《药师经》的供养人之一。(罗文华、胡海燕)

释迦牟尼佛 克什米尔

佛陀头涂蓝,面部与颈部泥金,着袒右肩式加沙,袈裟的衣纹与波浪形遍布全身。右手施无畏印,左手持衣角,全跏趺坐于莲台上。莲台上部较小,佛膝盖超出台面,覆莲部分较大,莲瓣宽扁,还有阴线勾勒边,瓣中上部有两条短阴线,这种独特的莲瓣见于克什米尔迦尔郭咤王朝(ca. AD 625 - 855)造像中。莲台下承束腰方形台座,这种莲瓣与台座的结合更具有克什米尔造像的特点。背后衣纹与莲瓣加工完整,与其他造像背部较为粗糙的做法明显不同。从现存实物资料来看,此类造像多见于在勃律王朝造像(6世纪晚期-8世纪)和克什米尔迦尔郭咤王朝时期,年代多在7-8世纪间。其中美国洛杉矶诺顿·西蒙博物院所藏一尊释迦牟尼佛像的特点与此尊最为接近,而其座上有前夏拉达字体,说明其产生勃律王朝治下,因此,其年代应在7-8世纪间。此尊造像的年代也可对照。(罗文华)

释迦牟尼佛 克什米尔

佛陀着袒右肩式袈裟,袈裟贴紧全身,除右肩头有密集衣纹外,仅见波浪式条纹布满全身,身体壮实,面庞丰腴,头涂蓝,脸部与颈部泥金,双目虹膜错银,双唇错红铜。双手施转法轮印,全跏趺坐于带垫矩形台座上。其矩形座的造型体现出克什米尔艺术成熟的魅力:座四角各立一柱,正面有二狮与中间的夜叉为支撑。夜叉双手上举,帔帛两身体两侧展开,与二狮相连。二狮的眼睛嵌银,面对观者。座两侧各跪一供养人。从衣纹、手印和台座造型推测很可能产自勃律王朝,即今天巴基斯坦吉尔吉特地方,作品典雅精致,是克什米尔造像艺术成熟时期的代表作。清宫所系汉文黄纸签云:“大利益梵铜琍玛燃灯古佛”,从未用汉、满文对照书写的方式来看,此黄条很可能是后补的,并非乾隆时期进宫时最初登记的黄条。时人认定燃灯佛应当是想象之辞,不足为据。类似的作品在勃律王朝造像(6世纪晚期-8世纪)和克什米尔迦尔郭咤王朝(Kārko?a Dynasty, ca. AD 625 - 855)造像中颇多实例,学者们均称为释迦牟尼佛。(罗文华)

观音菩萨 克什米尔

此尊观音菩萨发髻高挽,发髻正面有无量光佛小化佛像,此为观音菩萨像的主要标志之一。发髻涂蓝,发辫垂肩头。左肩头披仁兽皮,是观音菩萨的另一个重要标志。双臂绕帔帛,并在身后展开。身后有葫芦形镂空背光,背光上有阴线刻火焰纹和联珠纹为饰。右手持莲花种子于胸前,左手持莲茎,手置于左腿上。下身着裙,裙上有阴线刻装饰纹样。半跏趺坐姿坐于双层仰覆莲座上。莲瓣扁平狭长,束腰部分有联珠纹。此尊造像与新德里国家博物馆保存的一尊莲花手观音像(年代为9世纪,藏品号:Neg. No. 2320/72)双手的持物以及手印的姿势等特点极为相近,故此尊年代也应相近。(罗文华)

菩萨 克什米尔

菩萨一面二臂,面部与颈部泥金,两颊饱满,面含微笑,右手施与愿印,左手撑左腿上,有一株三叶树枝倚于左臂,半跏趺坐姿,帔帛从肩头绕双臂至身后垂落,裙上有阴线刻纹,戴简单的项链,胸肌、腹肌饱满,姿态自然。头戴三叶冠,冠叶尖锐,发髻呈扇面,涂有蓝色。发辫垂落肩头,戴圆环形耳环。卵形头光,有凿刻出火焰纹,中心为圆孔,圆孔边缘饰联珠纹。仰覆莲座,下沿有方形地平。考虑到此尊手持三叶树枝的形象极为罕见,或许是出自某种金刚界曼荼罗中的次要尊神。其头光、三角形冠叶、腹肌分块和莲瓣的做法,同时虽然密教色彩较重,但造像整体比较朴素,可能代表了克什米尔造像10世纪左右艺术风格的特点。(罗文华)

思惟莲花手观音 克什米尔

观音菩萨发髻为苦修者发辫缠绕而成,涂蓝色,发髻前有无量光佛小化佛像作为观音的特征之一。头低垂,面部与颈部泥金。右手屈臂向内,中指指向脸部,身体向右扭动,作思惟状,左手持莲茎,莲蕾在肩头开敷,戴柱状耳环和项链,左肩与右胁斜系仁兽皮,是为观音菩萨的第二个特征。四块腹肌表现出身体的劲健。着短裙,以阴线和錾点装饰表面。右腿平置莲台上,右腿下踏覆莲上,动感十足。莲台仰莲台小而覆莲台大,直接着地,莲瓣尖锐,正中分为两瓣,背后有葫芦形背光,背光边缘有阴线刻火焰纹。作品整体体现出强烈的克什米尔风格的特征。需要指出的是,与斯瓦特发现数量众多的思惟像的情况不同,思惟观音像在克什米尔发现数量屈指可数,这说明这种题材的造像在本地并不流行,似乎也未影响到西藏。(罗文华)

释迦牟尼佛组像

从长方形台座上生出一枝大莲茎,沿着正中大莲茎两侧各生出三枝莲茎,各个莲茎顶端为莲台。上方五莲座各坐一尊佛像或菩萨像,最高处中心尊是一尊宝冠佛,施无畏印,上身着缀璎珞披肩。这种披肩在6世纪出现,是中亚国王或高级贵族的特有服饰。他身边两侧坐佛像各一尊,各施与愿印,着袒右肩袈裟。最外二尊为游戏坐菩萨,右侧是弥勒菩萨,右手施无畏印,左手持净瓶,于左膝部,左腿平置莲台,左腿下踏;左边是观音菩萨,左手施无畏印,右手持莲茎发髻正中有无量光佛小化佛像。两尊菩萨作为胁侍是常见的组合。二菩萨外各供一座迦腻色迦式佛塔。在主干两侧,二、三枝间各坐一尊双手施禅定佛像一尊,似为小化佛像,均着通肩式袈裟。莲枝最下方,台座之上,二龙王立水中,一手置腿上,一手扶莲枝,抬头仰视。佛的袈裟下摆有红铜错嵌,所有人物眸子嵌银。清宫所配紫檀木龛背后有满、蒙、藏、汉四体文字题记。汉文云:“乾隆二十年三月初四日(1755年4月14日)钦命阿嘉胡土克图认看供奉大利益梵铜琍玛同侍从救度焰口释迦牟尼佛。”救度焰口是佛的名号之一。我们推测,上部三尊佛像分别代表三身佛,即正中的法身,左侧的报身佛,右侧的应身佛,这与宝冠佛思想的复杂化有关系。(罗文华)

释迦牟尼佛 克什米尔

佛肉髻高,头涂蓝,面部与颈部泥金,着通肩式袈裟,右手施无畏印,左手下垂持衣角。袈裟紧贴身体,胸前和双臂有波浪式衣纹,双腿光滑无衣纹,裙下摆有衣裙,仅见膝盖突出,直立于椭圆形小台上,小台原来应当安置于长方形台座上,现已缺失。类似的作品数量不多。其中与此尊造像最相近的一尊见于纳尔逊-阿特金斯艺术博物馆,如出一辙。此前学者们多断代为11世纪,最新研究表明,此样式的造像年代可能会早至10世纪。(罗文华)

能胜三界金刚 克什米尔或西藏西部

此尊三面六臂,戴尖三叶冠,正中冠叶有阿閦佛的小化佛像。正二手于胸前施金刚吽迦罗印,交持铃杵。右手持金刚杖和法轮;左手持树枝和莲花。右展姿而立。身披长珠鬘垂落裙前。裙带垂落莲台面,天衣两端与背后的大背光铸在一起,做法十分古拙。背光为葫芦形,头光部分有阴线刻火焰纹,其余部分是素面,类似的背面处理手法多见于西藏西部造像造像中。莲瓣平铺,尖部略翘,下面是长方形方台,在克什米尔晚期造像中多见。清宫纸签题记云:“大利益梵铜琍玛能胜三界金刚。四十七年十二月二十日(1783年1月22日)收,达赖喇嘛进” 。这位达赖喇嘛当指第八世达赖喇嘛降贝嘉措('Jam dpal rgya mtsho, 1758-1804年)。

能胜三界金刚,也称为“降三世金刚”,明显有对抗印度教湿婆神的意味,是金刚界大日如来的教令轮身。(罗文华)

文殊菩萨 西藏西部或克什米尔

文殊菩萨头戴三叶冠,冠叶头锐,头部涂蓝,发辫垂肩头,面部与颈部泥金,嘴唇涂红颜料。耳上戴花,这是早期喜马拉雅地区造像的主要特点。耳环是菱形花瓣,戴项莲与项圈为饰,上身袒裸,左肩到右胁披胳腋和联珠圣线。右手下伸施与愿印,左手撑在左腿外侧,扶着从座面生起的乌巴拉花茎,持乌巴拉花是文殊菩萨的主要特征之一。菩萨双臂缠绕长花鬘,花鬘一直垂落至脚踝部分,腹肌四块清晰可见,这些都是克什米尔造像的特点之一。着犊鼻裙,系腰带,裙子紧贴双腿,表面以阴线刻不同的图案作为装饰,具有中亚面料的图案特点,极具写实效果。裙子刻繁密的花纹以及花鬘的做法见于克什米尔晚期和西藏西部早期造像中尤其在西部早期造像中更常见,与诺顿·西蒙博物馆所藏一件莲花手观音像特征极为相近,同为古代喜马拉雅西部的作品。(罗文华)

宝冠释迦牟尼佛 西藏西部或克什米尔

佛陀戴华丽宝冠,头部涂蓝,面部与颈部泥金,耳上戴花,身上有项链和手钏为饰,胸前有中亚样式的披巾,饰联珠纹,缀穗。上身U字形衣纹不明显,双臂与下肢均无衣纹,如湿衣贴体,身体轮廓清晰可见。右手施无畏印,左手持衣角,右腿稍向右前转动,左腿直立,身体向左扭动,立于莲座上,背后有高大的背光,头光部分边缘饰镂空火焰纹,身光部分边缘饰阴线刻火焰纹。下承方形台座,台座正面阴线刻藏文铭文:

藏文铭文:Lha Na ga ra dza

汉译:拉 那嘎拉咱”。

“拉”(Lha)在藏文中是一个神圣的字眼,相当于汉文的天或神。在吐蕃王朝时期,它是对“赞普”的尊称。如在唐蕃会盟碑中,赞普一词前的修饰词是“圣神”,它的藏文对应词是lha 'phrul(“神变”、“神通变幻”)。根据苯教的传说,最初藏王是从天界来的,从聂赤赞普开始的七位赞普死时肉体仍沿着一根天绳飞升天界。敦煌古藏文历史文书中也提到,天神从天空降世,在藏地为国王。显然,那嘎拉咱是个人名,史料记载,藏西古格国王拉喇嘛益希沃(Lha bla ma Ye shes 'od, 约959–1040年)的儿子。目前发现的带有他的名字铭文的铜造像保存有18尊,其中一部分是克什米尔制作的,甚至是早期造像,另一部分是同时期的造像。(罗文华)

譬若香山:犍陀罗艺术展

展期:

2023年3月16日至6月15日

地点:

故宫博物院文华殿展厅

本展览凭故宫门票免费参观。

资料来源:故宫博物院官网

| 特别推荐 |

▼

《犍陀罗文明》

教育部青年长江学者、浙江大学历史学院教授、

博士生导师孙英刚老师主讲

将用大量图片、通俗易懂的语言

给大家一次系统性的犍陀罗文明的了解

这对喜爱丝路文明、佛教艺术的朋友来说

无疑是“必修”之课

▼

▼

▼

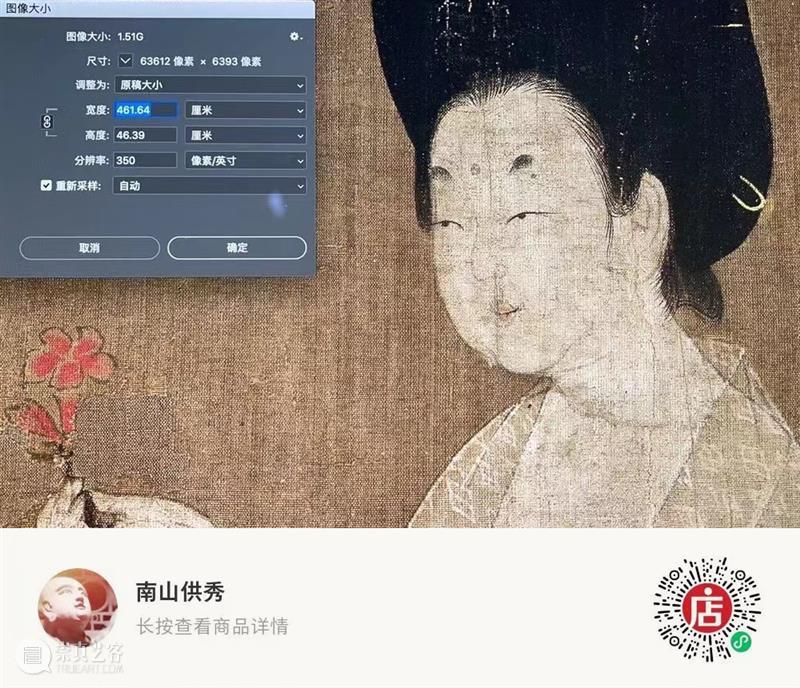

本平台收集甄选了近

2T

高清版古代书画资料

会在本平台陆续刊发一些

并在每篇后提供当篇的免费下载链接

您也可以

一次性将这些资料打包收入囊中

▼

本平台收集整理了

百余部

晚清民国时的摄影图片及相关资料

会在本平台陆续刊发一些

并在每篇后提供当篇的免费下载链接

您也可以

一次性将这些资料打包收入囊中

▼

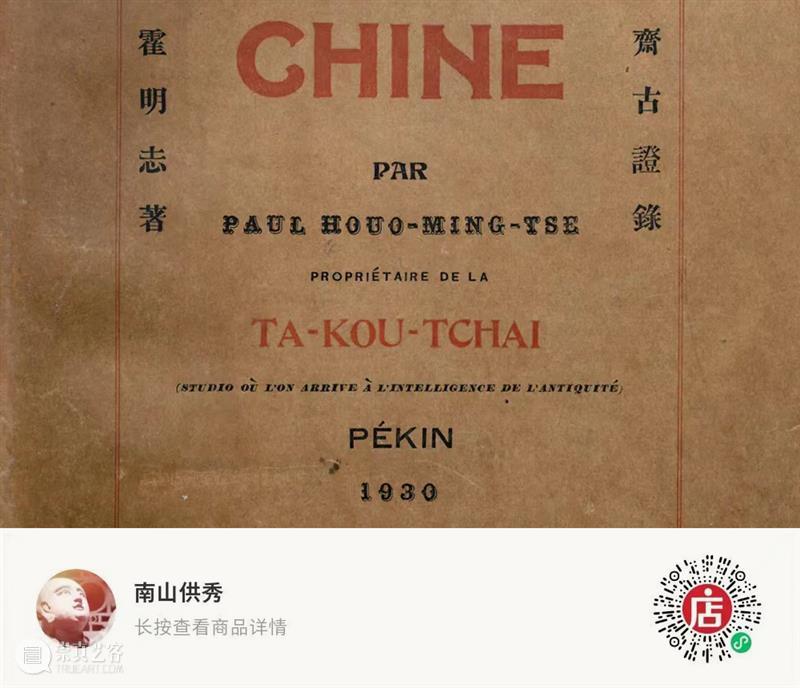

《达古斋古证录》

1930年出版、内容共计700余页

以图文形式将著者所经眼的各类珍玩分门别类列名

揭示了许多古物造假方法和鉴定经验

是二十世纪初古玩考证的最为重要的参考书之一

此书出版年代久远,印刷数量有限

如今在古书市场售价便宜的也在四五千

为了方便大家学习研究

南山供秀平台特翻拍整理了此书全部内容

——————————  ——————————

——————————

转发分享是对本平台的最大支持与鼓励!

【南山供秀】

感谢有您

▼ 点击「阅读原文」全景观看譬若香山:犍陀罗艺术展

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享